基于PLC的電機同步數字控制模型研究

周秀君,鄧榆林

(廣東省佛山市順德學院,廣東順德528333)

1 引言

電機的同步性能會直接影響著系統的可靠性、產品的質量和市場銷售。目前,基于單片機、DSP等為控制核心的同步系統較多。實際中,PLC為各種各樣的自動化控制設備提供了安全可靠和比較完善的控制應用,在自動化設備運行的PLC上增加部分硬件,推導一種新型電機算法設計的原理和公式,將電機的速度同步問題轉換成位置跟蹤同步問題,設計相應的流程,編寫關鍵控制程序,提供外加同步誤差補償,實現了一種具有較高應用價值的同步控制。通過實踐證明,克服了影響電機同步性能的各種因素,如各傳動軸的驅動特性不匹配、同型號設備之間的誤差、同一設備驅動信號的誤差和負載的擾動等。另外,采用系統中本身固有PLC作為控制器可以使工業控制系統簡化結構、降低成本。

2 控制方案

目前,多電機同步控制主要有等狀態耦合控制和主從控制兩種結構。等狀態耦合控制中的各傳動軸之間的速度協調關系由同步系數決定,其控制器采用同一給定速度參考指令,這種結構簡單,容易實現,但隨環境的變化和電機負載特性的影響,同步性能很難得到保證。現有的方案是采用主從控制結構,即將主電機的轉速輸出根據時間、速度和頻率之間的關系進行數據轉換變換成脈沖數作為從電機的脈沖數設定值,同時進行位置和速度的PID調節,從而調整從動機的輸出頻率,使從機的輸出量能準確無誤地跟蹤主機的輸出量變化并能復現,它們之間組成了閉環控制系統,從而保證兩臺電機的同步運行,多個從機之間可采用級聯或并聯方式。

3 數學模型的建立

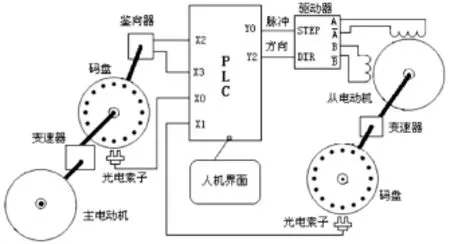

模型建立力求結構簡單、工作可靠、便于推廣應用。主電機可采用任意電機,從電機以二相步進電動機為例,采用全脈沖數字控制,控制核心是利用控制設備運行的PLC(FX2n48MT)、光電素子(EE-SX670A型)和光電盤。光電盤用于位置檢測,光電素子產生光源和吸收透過碼盤后的電脈沖,分別將主從電機的負載位置轉換成電脈沖信號,輸入到PLC的高速輸入端(X0和X1),鑒向器鑒別給定信號的旋轉方向,驅動模塊[1](ST-2HB04X型)放大功率驅動電機,主從電機傳動鏈上的零件(如變速器、碼盤等)參數分別完全相同,模型圖如圖1所示。

圖1 系統模型圖

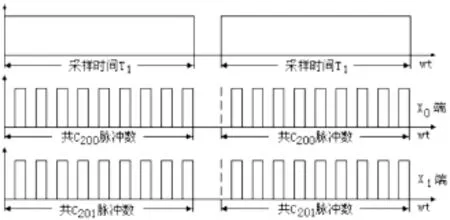

首先假定X0端的計數元件為C200,反饋端X1的計數元件為C201,在T1(取樣時間)時間內X0端和X1反饋端的光電盤旋轉各產生一串方波脈沖,采樣脈沖波形如圖2所示。

圖2 采樣脈沖波形圖

令C ′=C200-C201,則有:

C′=0,Y0端輸出脈沖數為零,電機轉速為零,系統處于靜止狀態;

C′>0,Y0端輸出脈沖數,電機朝著縮小偏差的方向運動,直至給定角度和反饋角度相等,系統處于新的靜止狀態[2];

C′<0,系統運動方向情況相反。

再假設給定/反饋光電盤光柵格數A,變速傳動比為i,步進電機驅動器設定細分值所對應的“步∕圈”數為B,則將脈沖值轉換為速度如下:

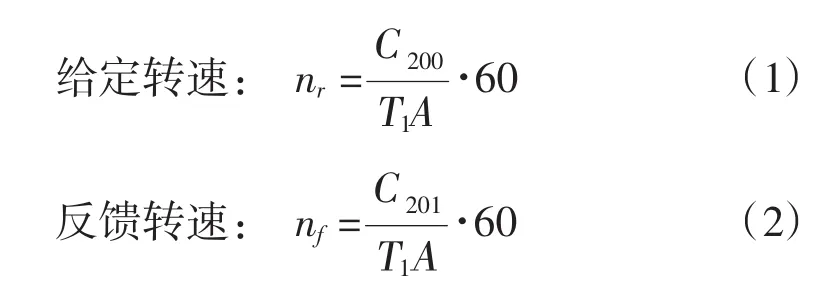

將兩速度值相減,速度差值:nc=nr-nf。差值信號經PID調節后,可得:

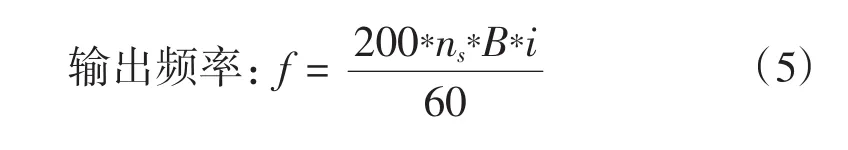

經查閱,二相步進電機的每轉脈沖數=200*細分數[3],變成在時間上連續且具有一定頻率的脈沖輸出,其輸出頻率為:

該輸出經驅動器驅動電機和變速機構,使執行機構獲得相應的速度。這種方法也適用于其它不同的電機。

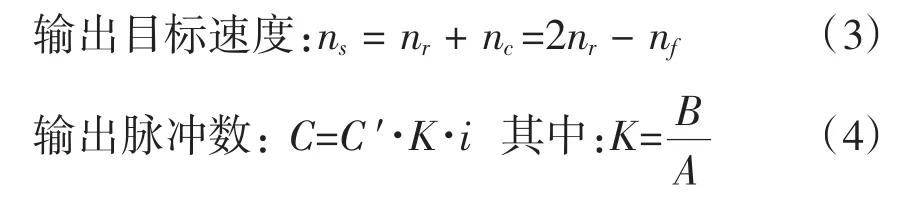

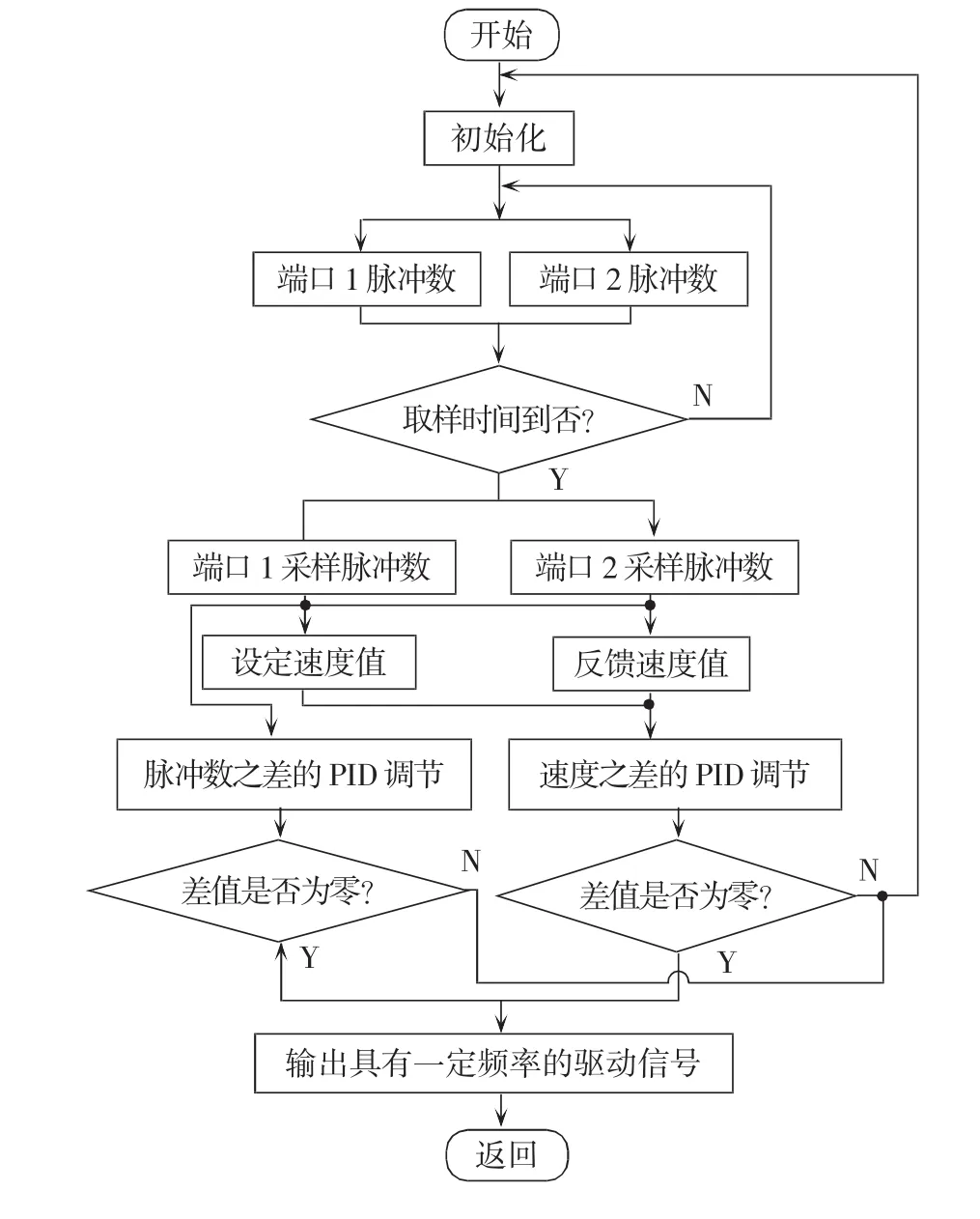

4 軟件實施

為實現程序結構優化和快速跟蹤同步,在滿足原有控制系統功能的前提下,增加電機同步控制功能流程[4],采用位置和速度的PID調節,流程規劃為數據采集取樣、數據運算處理、數值調節處理和驅動輸出等環節,軟件程序設計流程如圖3所示。

圖3 軟件流程圖

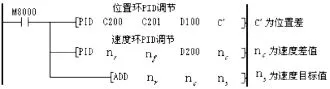

4.1 PID調節

將計數器C200和C201中脈沖數分別存入相應地址單元中,根據上述算法進行速度位置計算(梯形圖省略),將主電機/從電機光電盤的脈沖數差值以及速度差值分別存入單元D100和D200地址單元中,根據不同的電機同步系統,通過人機界面改變PID參數,調出理想的目標速度值,程序如圖4所示。

圖4 PID調節程序梯形圖

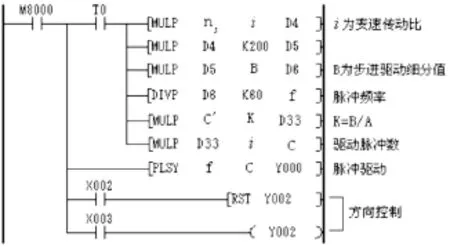

4.2 脈沖驅動輸出

將變速傳動比i、常數K200和步進驅動細分值B分別存入單元D4、D5和D6地址單元中,計算脈沖輸出指令的頻率和脈沖數,然后進行脈沖輸出,程序如圖5所示。

圖5 脈沖輸出程序梯形圖

5 結束語

隨著科學技術的發展,同步控制成了現代工業中最為關鍵的技術問題。長期以來,科技人員一直致力于同步控制系統及如何提高同步控制精度等方面的研究工作。本文基于PLC的同步數字控制技術研究,既解決了同步可靠性問題,又降低工業系統的成本,而且系統數據分析穩定運行時的精度高達±0.5%。希望在工業環境下PLC控制的工業系統中得到廣泛應用,并為其他控制系統和其他電機的同步控制提供可資借鑒的技術依據。

[1] 王宗培,程樹康.雙極性驅動的三相反應式步進電動機[J] .微特電機,1981,(2).

[2] 盧道英.微型直流電動機轉速測量的一種方法[J] .微特電機,1985,(3).

[3] 張文海.一種測試微型直流電機轉速的方法[J] .無線電,1978,(3).

[4] 秦繼榮.現代直流伺服控制技術及其系統設計[M] .北京:機械工業出版社,1993.