沈陽市地名地址數據采集與建庫

王野,張志文

(沈陽市勘察測繪研究院,遼寧沈陽 110004)

1 前言

地名地址數據是“數字沈陽地理空間框架”的重要組成部分;是實現地名信息共享的前提;通過地名地址編碼的規范化,保證各類專題信息與地理信息公共平臺的有效集成。地名數據庫建設是地名公共服務的基礎。地名數據庫是將地名的屬性按照國家標準電子化處理的結果。建設地名數據庫是地名公共服務工程的一項核心的工作,是開展地名信息化建設和服務的基礎。同時,建立地名數據庫,也是一項工作量大技術要求高的重要任務[1]。

沈陽市勘察測繪研究院為滿足數字城市建設需求,同時滿足社會經濟和人民生活發展提高的需要,推動城市規劃、設計、管理及建設,根據市政府的統一部署,對沈陽市域范圍內地名地址數據進行采集和建庫工作。本文對地名地址數據采集和建庫的概念和方法進行了詳細探討。

2 數據采集技術流程

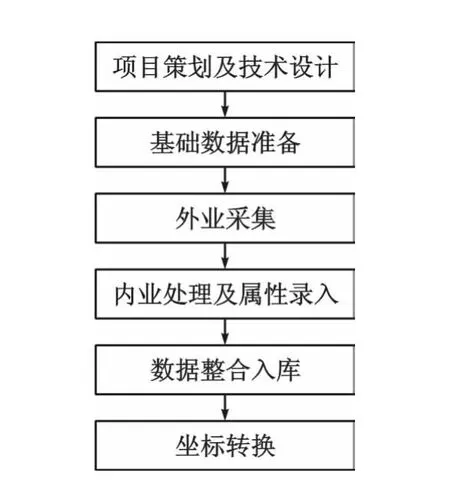

沈陽市地名地址數據采集與建庫是整個數字沈陽的數據基礎,是數字沈陽地理空間框架的重要組成部分,在聯合公安、民政、土地、工商等部門統一地名地址數據采集和建庫標準規范的基礎上,進行地名地址數據調查采集和建庫工作。數據地名地址普查與建庫流程如圖1所示。

2.1 基礎數據準備

本工程利用沈陽市現有的1∶500地形圖作為工作地圖,同時利用沈陽市最新行政區劃界線及相應行政區劃代碼作為地名地址行政代碼填寫的依據,并充分利用沈陽市2008年路網數據作為道路屬性信息填寫來源。

圖1 數據地名地址普查與建庫流程圖

2.2 外業數據采集

本次地名地址采集對象共14大類,涉及居民地、交通、水系、植被等圖層包含點、線、面等各類信息載體。外業采集工作采用調繪的方法,調查人員利用工作底圖,沿街巷依次采集興趣店標準名稱、詳細地址、電話號碼、郵編及空間位置,并對每個興趣點進行現場拍照,填寫興趣點調查表。數據采集完畢后,作業員要對地名地址信息進行認真復核,確保翔實準確。對于采集數據制定了相應的采集要求。

2.3 內業數據加工

以誰調查誰錄入為原則,將外業調查的信息錄入成電子數據形式,以圖形文件和屬性信息的形式記錄。將內業錄入的圖形文件和屬性信息整合成空間數據庫,同時,按照地址編碼數據庫標準,建設統一標準的地址編碼數據庫[2]。

(1)興趣點整理與入庫

作業人員對工作底圖進行掃描矢量化,生成TIFF柵格文件,利用興趣點模板庫和糾正好的掃描圖加載入ArcMap環境即可進行地名地址信息興趣點的矢量化,并根據興趣點調查表填寫名稱、編碼、行政區代碼、地址、電話號碼、郵政編碼等相關屬性信息,形成完整的興趣點數據記錄。

(2)綠地與施工區的矢量化與入庫

①綠地與施工區是用面狀要素進行表示的。在ArcCatalog建立shape面文件,建立空間參考,添加相應的屬性字段。②施工區只表示建成區與在建區,拆遷區不納入施工區;綠地只表示公園類供市民散步、娛樂的場所。

(3)道路采集與屬性入庫

①道路數據的采集,首先由內業人員利用ArcMap工作平臺,疊加沈陽市勘察測繪研究院現有的大比例尺電子地形圖數據作為工作地圖,采集道路的中線。道路在交叉路口或車道變換處必斷開,形成結點,道路相交時要斷開同時形成結點;②保持道路空間拓撲關系的正確,道路間不能有裂縫,重疊現象;③屬性信息的填寫,采集完一條道路后填寫道路的名稱、等級,編碼,起止點等信息;④路網數據全部采集完畢后,進行數據接邊及屬性的檢查處理。同時依據作業部門的工作區進行數據裁切;⑤將裁切整理完畢的路網數據提交外業數據采集單位,進行特別屬性信息填寫如車道數(車道數按雙向的全部車道數計算),單雙行線信息實地調查。內業人員利用ArcMap平臺根據外業調查道路信息進行屬性信息的錄入。

2.4 數據整合入庫

沈陽市地名地址數據庫建設,對外業采集數據、內業DLG整理數據及高德數據等多源數據進行了無縫拼接,對異構數據重新分類,實現了數據的無縫拼接與整合入庫。

(1)外業采集數據。對興趣點數據,線數據(道路、單線河流),面數據(水系、綠地、行政區劃)分別按地名地址編碼類別進行合并。

(2)DLG整理數據。對于三環外地名地址數據利用現有的各種比例尺數據,分類提取地名信息,最后由按地名地址分類編碼進行數據分類編輯及數據整合。

(3)高德數據。代碼轉換,將高德代碼結構轉換為沈陽本地地名代碼;數據整合,利用Arctoolbox工具進行數據整合。

2.5 坐標轉換

將命名規范、屬性完整、編碼規范的地名地址數據轉換為2000國家大地坐標系,并按照規定刪除涉密信息,為公眾版矢量電子地圖配置和影像電子地圖配置準備好數據[3]。

2.6 數據更新

為了保持地名地址數據的現勢性,滿足城市規劃、建設、管理的需要,必須對地名地址數據進行定期更新與維護。

地名地址數據基于外業采集更新方法:①網格數據更新方法。將沈陽市若干劃分工作區,投入若干人員,每人負責一定區域,對區域內變化地名地址進行更新。工作人員利用工作底圖采用外業調繪法,采集更新地名地址數據。②PDA更新方法,工作人員利用內置GPS測量功能的PDA在劃分好工作區內采集變化地名地址數據及興趣點,并進行現場拍照。③利用車載移動測繪系統進行數據更新。系統由定位定姿系統(POS)、激光掃描儀與全景相機(Panoramic Camera)、工業相機(CCD)、計算機系統組成。所有設備在計算機控制下,利用GPS授時進行同步工作,采集汽車平臺運移過程中道路及兩側地物目標的立體圖像(立體像對)、視頻圖像、三維點云以及瞬時坐標和姿態參數。與傳統的數據采集方式相比,三維高精度采集車的數據采集效率提高了上千倍。三維高精度采集車可以在行駛狀態中進行全自動、高精度的地理信息采集,而傳統的大比例尺地圖及城市設施測繪只能靠人步行采集數據。

地名地址數據更新除外業采集的更新方法外,還有基于匹配技術的更新方法。①基于幾何匹配更新方法[5]。該方法根據一些簡單的幾何匹配方法對地名要素所對應的矢量要素進行初步匹配過濾,設定閾值,實現點、線、面數據的自動更新。②基于地址匹配數據更新。通過地址將數據庫中的屬性信息表和的空間信息關聯起來形成POI數據并保持數據同步。當庫中的屬性信息變動時,對應的POI屬性也會被同步更新;當庫中的空間信息變動時,對應的POI空間信息也會被更新[6]。該更新方法可批量快速實現地名地址數據的屬性及空間信息更新。

3 地名地址分類、描述及編碼規則

地址數據標準化是指在進行地址編碼之前,將地址處理為一種熟悉的、常用的格式,糾正街道和地址名稱的拼寫形式,去除冗余信息、非地址信息,形成統一規范,建立合理的地址模型[4]。

3.1 地名地址分類

地名地址數據包括行政區域地名,街巷名或小區名,標志物名、興趣點名或門(樓)址等類。參見CHZ 9002-2007《數字城市地理空間信息公共平臺地名/地址分類、描述及編碼規則》地址主要是由行政區劃名、道路名、地片(小區)名、標志物名、門牌號和樓號(或樓名)等等這些描述地理實體的地址名稱段組合構成的,各個名稱段的排列前后順序體現了地物的區域歸屬性。按照這種規律建立門牌號類、樓牌號類、地片類及標志物類這幾種主要的地址模型。

3.2 地名地址描述

沈陽市地名地址數據根據描述范圍分為行政區域地名,街巷和小區名,興趣點和標志物,以及門樓址描述。這些描述地理實體的地址名稱段組合構成的,各個名稱段的排列前后順序體現了地物的區域歸屬性[7]。

(1)行政區域地名描述:市級行政地名+區(縣)級行政地名+街道(鄉鎮)級地名。示例1:沈陽市和平區新華街道辦事處。

(2)街巷名和小區描述:行政區域地名|街巷名,示例2:沈陽市沈河區東陵街道方正街;行政區域地名|小區名,示例3:沈陽市沈河區濱河街道紅星小區。

(3)興趣點和標志物描述:行政區域地名|興趣點,示例4:沈陽市沈河區風雨壇街道第七中學;行政區域地名|標志物,示例5:沈陽市沈河區風雨壇街道五愛市場西區。

(4)門樓址描述:行政區域地名|街巷名|門樓址,示例5:沈陽市和平區西塔街道安圖街8-8號。

3.3 地名地址編碼

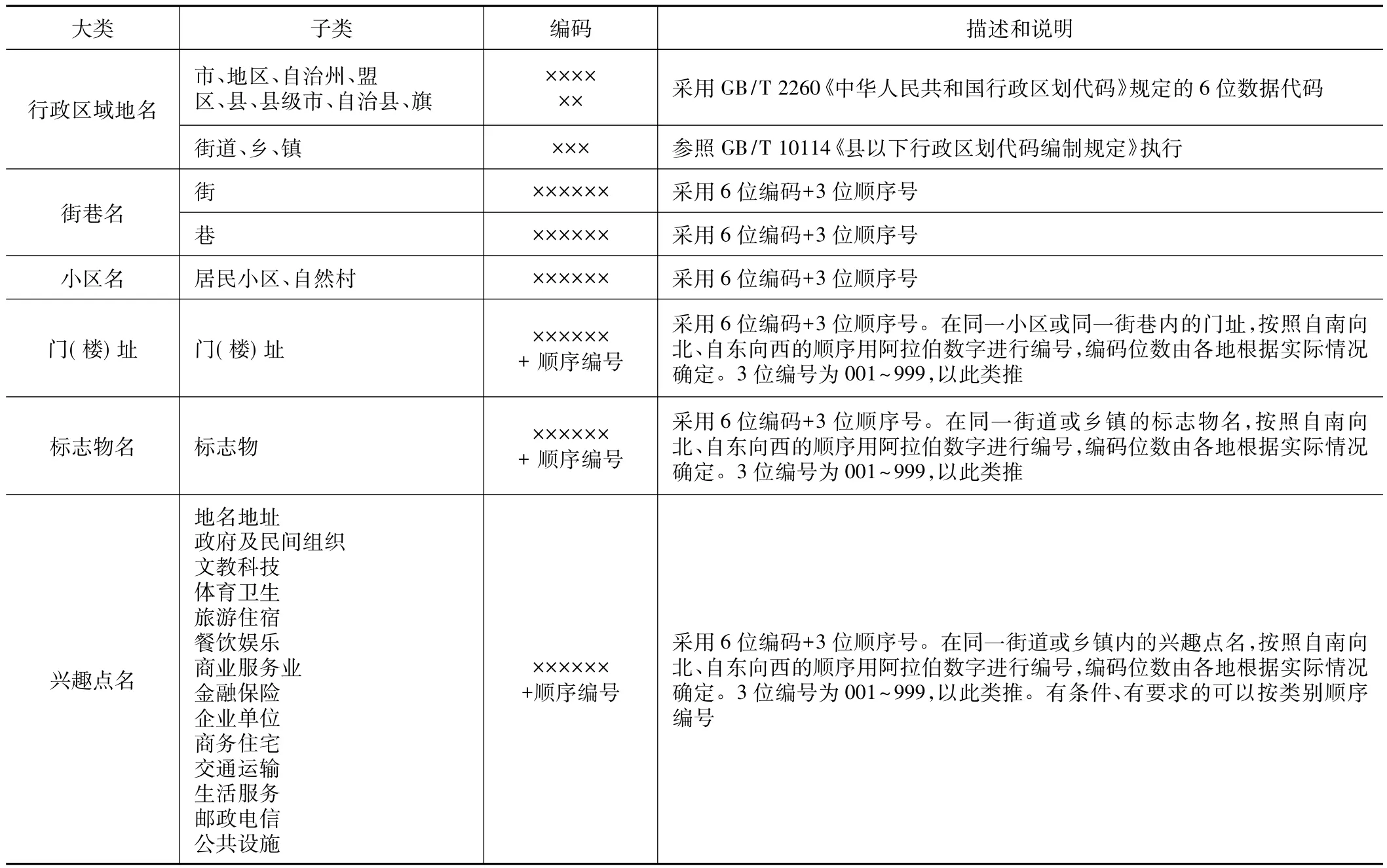

(1)街巷小區地名/地址的代碼結構如圖2所示。

圖2 地名/地址的代碼結構

地名地址編碼方法如表1所示。

地名/地址編碼方法 表1

根據地址類型之間的相似性和相關性及沈陽市的實際情況,將地址編碼數據分為以下幾類:

(1)行政區劃類行政區劃類包括市、區、街道辦事處、鄉鎮、居民委員會名稱、村民委員會名稱。結合GB/T 2260-2002《中華人民共和國行政區劃代碼》及GB/T 10114《縣以下行政區劃編制規則》,將沈陽市九區三縣一市范圍內的各街道以唯一的位編碼表示,其中:①市級行政區劃。用4位編碼表示。②區縣行政區劃。用2位編碼表示。③街道鄉鎮行政區劃級。用3位編碼表示。

(2)地名地址類代碼采用行政區域編碼(9位)+地名地址分類碼(6位)+順序號(3位)。地名地址分類編碼參見沈陽市地名地址數據采集與建庫技術設計。

(3)道路編碼采用行政區域編碼(9位)+道路分類碼(6位)+順序號(3位)。

(4)房屋編碼本文不作討論。

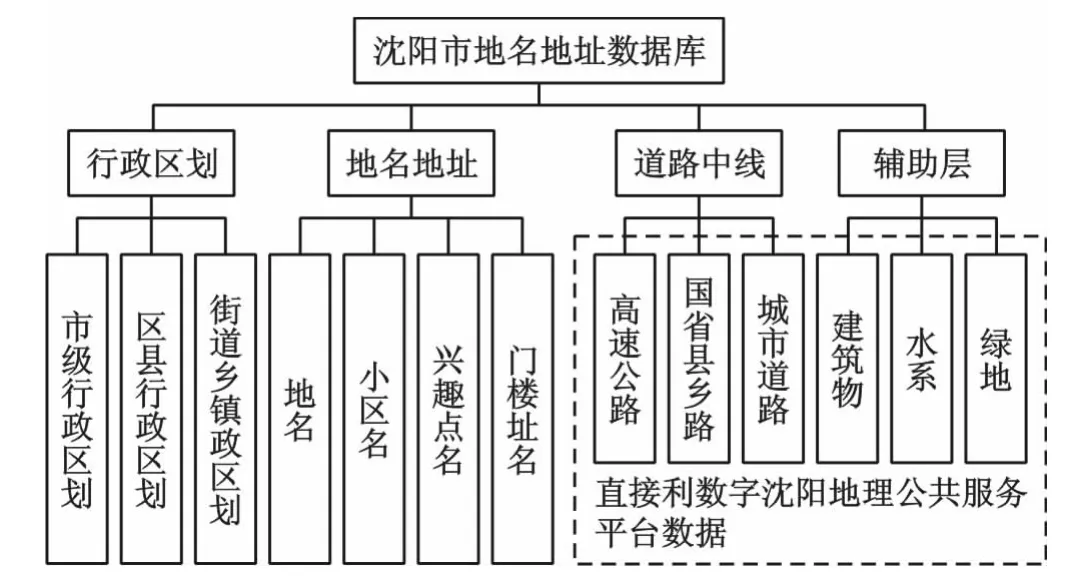

4 數據庫設計

沈陽市地名地址數據庫包括行政區劃數據,地名地址數據,道路數據,輔助層數據。行政區劃數據包括市、區、街道辦事處、鄉鎮等面狀數據。地名地址數據包括地名、小區名、興趣點名及門樓址名稱等。道路數據包括高速公路、國省、道、縣、鄉道,城市快速路、主要道路、次要道路、普通道路等。輔助助層包括建筑物、綠地、水系等圖層,如圖3所示。

圖3 沈陽市地名地址數據庫圖層設計

5 結語

地名地址數據庫建設,采用統一的數據模型和數據標準,結合基礎地理信息庫建設,建立了全市多源、多時態、多尺度的城市空間數據管理平臺,打破了城市不同行業、不同部門間的信息壁壘,建立了新的跨行業、跨部門、跨平臺的數據信息共享共用方式,實現了多領域間的信息交換與共享。項目成果除在城市規劃和國土資源管理領域應用外,還在城市網格化管理、地稅、旅游、多領域以及社會公眾服務等方面得到了成功的應用,提升了城市管理與服務功能,為沈陽市經濟社會發展與和諧社會建設發揮了重要作用。通過該項目的實施,進一步深化了“數字沈陽”的建設研究,推進了沈陽市規劃國土電子政務建設,促進了信息共享利用,提升了城市管理水平,培養了一批“數字城市”建設研究骨干人才,實現了經濟效益和社會效益的統一。

地名地址的信息化、社會化服務方便了社會各界對地名的使用。合理的利用這些資源,開展各種地名信息化服務,就會將這種資源轉變成巨大的社會效益和經濟效益。

[1]博洋.關于應用地名數據庫的體會與認識[J].中國地名,2009:22~23.

[2]李建榕.地址編碼數據庫方案研究與設計[J].城市勘測,2009(6):15~18.

[3]劉娟,智升翠.“天地圖”市級節點地名地址數據建設的研究[J].測繪與空間地理信息,2012,35(9):109~112.

[4]萬劍華,葉海波.淺談城市地址編碼數據庫的建立[J].工程勘察,2009(11):72~75.

[5]王俊超,徐立,李媛媛等.基于幾何匹配的地名匹配更新技術研究[J].地理信息世界,2012(6),54~57.

[6]戴冬冬.基于地址匹配方法的POI數據更新研究[J].電腦知識與技術,2010,6(1):1~11.

[7]蘭小機,彭濤,王飛.贛州市地理編碼系統及其關鍵技術[J].測繪科學,2009,34(2).