北京地鐵站廳閘機設置的調研與分析

周冠宇 莫 逆 楊 露

(北京交通大學交通運輸學院,100044,北京∥第一作者,本科生)

北京地鐵借2008奧運會契機進行城市基礎設施建設,截至2010年底形成了龐大的由市中心向外輻射的城市軌道交通網絡,路網運營里程已達到336km。地鐵借其運能高、速度快、安全性好、準時性佳等特點成為了吸引居民出行的重要交通方式。而站廳是地鐵系統的主體之一,是乘客集散換乘的關鍵區域。如何劃分地鐵站廳不同的功能分區,滿足功能性需求的同時控制站廳空間的大小,將成為提高地鐵通行能力與服務質量的關鍵所在。

國內對地鐵站廳進行了一定的研究。文獻[1]對廣州地鐵站廳從設施布置和客流組織角度進行了分類歸納。文獻[2]從建筑施工的角度對北京地鐵10號線一期站廳進行了詳細分析,并提出了通廳式、端廳式、側廳式三種站廳類型。文獻[3]針對站臺層不同服務空間的相互關系,對客流的影響進行研究探討,并給出較為淺顯有效的評價方法。

相關研究主要涉及廣州地鐵或其站臺層,而對北京地鐵站廳的全面研究較少。本文即以北京地鐵4號線大興線、5號線、8號線、10號線等市區新修線路非換乘站站廳為研究對象,從客流組織、客流流線特征及滿足客流需求角度進行分析研究。

1 站廳閘機布局歸類與分析

站廳是乘客集散主要場所。優良的站廳布局設計能夠提升客流集散效率,減少人力投入,降低事故發生率。而閘機與其他設施的相對布局由于其有決定客流流線走向和流線規模等作用,在站廳設計中顯得十分重要。

所謂客流流線,是由乘客的集散活動產生的一定流動過程與路線。流線的定性描述與流程圖、組織圖的表示方法是客流流線走向分析的關鍵。根據站廳流線設計的基本要求,總結流線走向的設計原則如下:

1)交通流線設計必須與功能分區相適應,與設施能力相匹配,與作業流程相配合。

2)交通流線密集處的誘導標志應清晰明確,易于識別。

3)流線組織應便捷,盡量避免迂回折返。

4)站廳區設計應與功能分區、設施能力、作業流程相配合,做到動靜分離。

從建筑施工角度考慮,現將站廳分為通式、分離式和側式三大類。

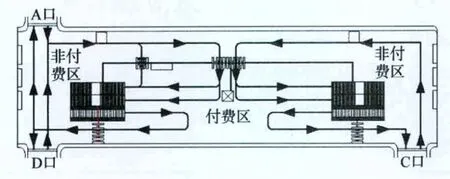

1.1 通式站廳

該式站廳中部為付費區,通往站臺;兩側為非付費區,通往出入口,并在站廳的一側設置聯絡通道,連接兩端非付費區。其扶樓梯由于受島式站臺影響設于付費區中部。乘客服務處設于非付費區中部,緊鄰付費區樓梯的背側。自動售票機靠墻設于非付費區,安檢設備設于聯絡通道兩端或乘客服務處旁。

按閘機與扶樓梯的相對布置導致的客流流線走向差異,再根據閘機布局的差異,通式站廳可細分為如下三類。

1)平行通式站廳:指閘機朝向與客流流線平行,且進出站閘機相互平行的通式站廳(見圖1,以北京地鐵10號線知春里站等3個站為典型)。現以北京地鐵10號線知春里站為例。該站廳左上側未設置出入口,付費區靠站廳下側布置,聯絡通道與進站閘機位于站廳上側。同時為保證中關村方向A出入口(圖1的右下側)、B出入口(圖1的左下側)進站客流連續與通行順暢的需要,進站閘機位置相對靠內,為通勤客流的安檢與進站易形成的瓶頸客流提供緩沖區域。該站廳具有閘機排隊方向同于客流流線方向、標識明顯等特點,有利于閘機的均衡利用。但進站閘機相對靠內的布置并沒有充分解決進站客流緩沖空間不足的問題,易造成客流擁堵與混亂。

圖1 平行通式站廳

2)正凸通式站廳:指進(出)站閘機朝向垂直(平行)于客流流線,且進、出站閘機朝向相互垂直的通式站廳(見圖2,以北京地鐵4號線魏公村站等29個站為典型)。現以4號線魏公村站為例。該站A出入口(圖2的左下側)、D出入口(圖2的右下側)通往北京理工大學在內的多所高校和中友大廈附近的多處商業地段,因而該站站廳付費區主體靠圖2的下方,聯絡通道與進站閘機設于圖2的上側,以方便A、D出入口方向乘客有序進出站。受車站寬度限制,該站廳充分利用聯絡通道,較好地組織持續性進站客流,同時可緩解高峰時進站客流的擁堵狀況。其出站閘機端空間充足,出站效率高;但進站閘機垂直于客流流線的設置使得閘機排隊方向與客流流線相垂直,這與地鐵設計規范要求相違背,不利于A、D出入口方向乘客的進站辨識,影響通行效率。

3)倒凸通式站廳:指進(出)站閘機朝向平行(垂直)于客流流線,且進、出站閘機朝向相互垂直的通式站廳(見圖3,以北京地鐵8號線西小口站與10號線勁松站為典型)。現以10號線勁松站為例。該站各方向均分布有商業、教學科研、醫療衛生用地,客流密集。因而站廳在進站流線上充分利用非付費區空間,進站閘機稍向付費區內凹設置,以適應各出入口進站客流匯集。它較明顯地區分了排隊空間與其他服務空間,同時利用聯絡通道快速分散脈沖式出站客流,出口閘機集中設置,以減少出站客流的猶豫徘徊行為。但由于出站閘機占用聯絡通道的空間布置,使得其與站臺扶樓梯距離較近,出站客流疏散能力略顯不足。

圖3 倒凸通式站廳

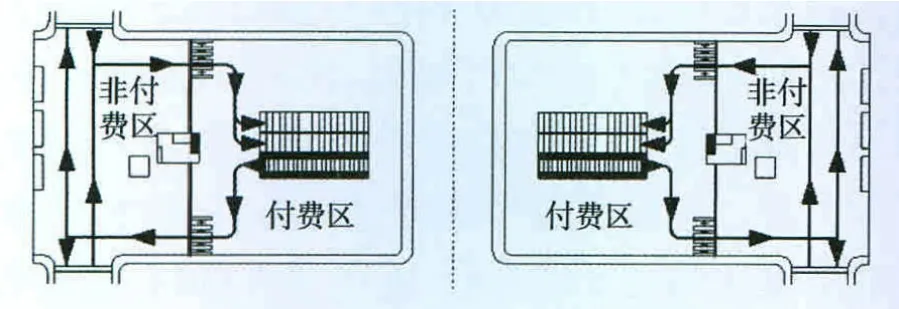

1.2 分離式站廳

該式站廳由于建筑限制分離為兩部分(見圖4,以北京地鐵5號線東四站等13個站為典型)。現以10號線牡丹園站為例。該站廳分為兩部分,地面現有道路北太平莊路的路基結構限制了兩部分站廳的連通。針對圖4的右端站廳,一側為通往站臺的付費區,另一側為通往各出入口的非付費區。站臺扶樓梯位置因島式站臺和側式站臺的布局而異。進出站閘機朝向相互平行且平行于客流流線。扶樓梯位于付費區中部,在立體空間結構上呈倒八字形。該站廳結構簡單、流線清晰,乘客進出站引導便捷直觀。但立體空間結構上倒八字形的樓梯布置使得乘客集中于站臺中部,不便于乘客快速集散。在實際的施工過程中由于地質構造等原因衍生出另一種結構:扶樓梯立體空間結構為正八字形,同時站廳的兩部分也更為靠近(以北京地鐵4號線北京大學東門站等6個站為典型)。這種站廳改變了客流流線走向,使乘客從站臺兩端能更好地均勻分散,但流線較多的迂回折返降低了客流通行效率。

圖4 分離式站廳

1.3 側式站廳

指與側式站臺或特殊結構空間相匹配,依照通式、分離式站廳的基本結構擴大了空間與設備設施布局規模的站廳(以北京地鐵5號線惠新西街北口站等5個站為典型)。閘機及其他設施的相對布局沒有規律,但在數量上較前兩式多。該式站廳空間充足、客流流線沖突小、集散客流能力強,人力物力投入大。但對于現有地下結構限制導致部分區域無法開通的某些站廳,其空間受限的同時,施工難度與投入也較高,屬特殊設計,不具有普遍性、參考性。

各種類型地鐵站廳的優缺點比較如表1所示。

表1 各種類型地鐵站廳特點

2 閘機數量匹配分析

閘機與其他設施的不同組合布局,會通過改變客流流線走向來影響站廳的客流集散能力。同時,閘機數量與高峰客流的匹配也會通過調整客流流線的規模,來提升這種能力。閘機數目不足會直接導致客流形成瓶頸,使站廳擁擠、客流滯留;閘機數過多又會增加不必要的服務成本,且影響其他服務空間。因此,基于地鐵站高峰客流對站廳閘機數目的確定顯得十分必要。

根據美國《公共交通通行能力和服務質量手冊》,地鐵站高峰客流量與實際應布置閘機數目的關系如下:

式中:

R——應布置的進站/出站閘機數目,臺;

W——高峰小時進站/出站客流量,人/h;

S——單個閘機小時通行能力,人/h。

按我國《地鐵設計規范》的有關規定,北京市非接觸類IC卡的設計通行能力為2 100人/h[4]。但在實際調研中發現:針對不同的客流特點與車站位置,閘機小時通行能力存在明顯的差異,實際通行能力往往達不到設計通行能力。

此外,針對其高峰客流明顯偏向進站或出站的特點,部分線路站廳實施少量閘機雙向運行。如進站高峰時部分出站閘機改為進站閘機,就可提高閘機整體利用效率。

3 實例分析

依據上述閘機與其他設施的相對布局歸類和閘機數量的匹配標準,現對北京動物園地鐵站進行實例分析。動物園地鐵站(見圖5)是典型的正凸通式站廳,在閘機等設施的布局上具有進站排隊空間較大,排隊方向與客流流線垂直,出站閘機緩沖空間多等正凸通式站廳的特點。動物園站有9臺進站閘機,但只有3個出入口,在出入口兩端都布置了進站排隊護欄。在閘機數量方面,根據調研,其工作日晚高峰小時客流量為5 243人,單個閘機設計通行能力為2 100人/h,理論計算的閘機數量為2.5臺。但實際上動物園站有9臺進站閘機,在調研過程中也出現客流進站不時出現擁擠、通行效率低等現象。一方面,這同閘機實際通行能力與設計通行能力間的差距有關;另一方面,通過客流流線分析,發現乘客在進站時偏向選擇最短路徑,動物園站73%的乘客選擇了4個離安檢更近的進站閘機,這就直接導致閘機組整體利用率不高。由于閘機與客流平行設置,選擇中部閘機進站的乘客受到兩端進站乘客排隊干擾,進站緩慢。動物園站配備有足夠的閘機,卻因閘機位置與客流流線布局設置不合理而導致進站效率不高。

圖5 北京動物園站站廳

為此,對閘機及其引導設施的設置提出以下優化建議:

1)為減少選擇近端使用率較高閘機的排隊客流對選擇遠端閘機客流的干擾,并同時增加閘機前排隊空間,建議設置內縮服務區,將遠端閘機組靠外布置,具體設置如圖6。

圖6 北京動物園站進站閘機的優化布置

2)設置相應引導標識,引導客流更多地選擇遠端閘機,以提高閘機組整體利用率。

4 結語

站廳布局設計,是現實性與前瞻性的結合。在設計之初,就應考慮城市規劃、城市交通規劃、環境保護和城市景觀的要求,妥善處理好與各構筑物之間的關系。應兼顧站廳的標準性與特殊性,依據站點客流流線的流量與走向,進行閘機布局、閘機數目選擇,參考現有閘機布局分類來確定站廳類型。在確定站廳的基本類型后,根據閘機及相關設施布置要求、設施的脆弱擁堵點及密集滯留區的分布、消防疏散能力等來細化布局。針對各站特殊情況對方案再作具體調整,同時配合列車錯時到達、完善引導標識,就能較好地避免客流擁堵,減少人工投入,滿足使用要求。

[1]趙天智.廣州地鐵車站站廳建筑布置及規模的探討[J].鐵道標準設計,2005(10):120.

[2]路宗存,王琦.北京地鐵10號線一期工程車站選型總結與思考[J].鐵道標準設計,2008(12):46.

[3]楊卓斯.淺議廣州地鐵站臺的選型與尺度設計[J].建筑與環境,2011(5):137.

[4]GB 50157—2003地鐵設計規范 [S].

[5]賀元明,秦丹尼.上海人民廣場地鐵站空間形態及其人流交通組織的調查與研究[J].華中建筑,2010(12):74.

[6]梁廣深.地鐵車站設計的冷思考[J].都市快軌交通,2008,21(2):58.

[7]魯放,韓寶明,蔡曉春.城市軌道交通常乘客行為研究[J].城市軌道交通研究,2012(2):39.

[8]楊潔,吳丹,李小紅.國內外城市軌道交通車站通行設施規范對比[J].城市軌道交通研究,2012(4):8.