面向公路智能交通系統的無線物聯網技術研究*

肖恒輝,李炯城 ,丁勝培,李桂愉

(1.廣東省電信規劃設計院有限公司 廣州510630;2.廣州市無線網絡優化重點工程中心 廣州510630)

1 引言

新一代無線寬帶技術的發展,為實現更寬的傳輸帶寬、更大的地址規模、更復雜的網絡環境的通信應用帶來了可能。本文致力于新一代無線寬帶技術在交通領域內的應用,探索新一代無線寬帶技術在公路交通信息化、智能化中的典型應用,研究了公路交通信息化過程中所需要的無線通信關鍵技術,為新一代無線寬帶技術在交通領域內的推廣和應用奠定了基礎。

作為信息化產業的第3次浪潮,物聯網[1~3]將服務對象從人擴展到物,為推進我國工業化與信息化的融合,促進產業化升級帶來了新的機遇。智能交通作為物聯網產業鏈中最重要的組成部分,將成為未來物聯網產業發展的重點領域。IPv6、LTE等新興技術的發展,帶來了物聯網應用模式的發展。本文將研究如何支持這些新興技術在智能交通[4~9]領域中的應用,論證基于新興通信技術的物聯網在公路信息化中的特點和優勢,研究面向智能交通的公路無線物聯網的體系架構和此體系架構中的關鍵技術,為物聯網在智能交通領域中的應用得到新的擴展提供前沿研究。

本文提出了公路無線物聯網的整體框架與技術實施方案,并論證了實施方案的可行性;驗證了公路無線物聯網的關鍵通信技術,研究了公路無線物聯網的典型應用,開展了公路無線物聯網為提高交通效率、增強交通安全、減少交通污染的創新性研究,為我國公路信息化的發展奠定基礎。

2 公路無線物聯網的體系架構、總體技術框架

本文在公路無線物聯網的體系架構和技術框架方面將致力于以下3個方面的研究:

·完成面向公路路網信息化的無線移動通信新應用相關框架設計;

·開展公路無線物聯網關鍵技術攻關方向的研究;

·提出公路無線物聯網在智能交通領域內的典型應用,為我國公路信息化的未來發展奠定基礎。

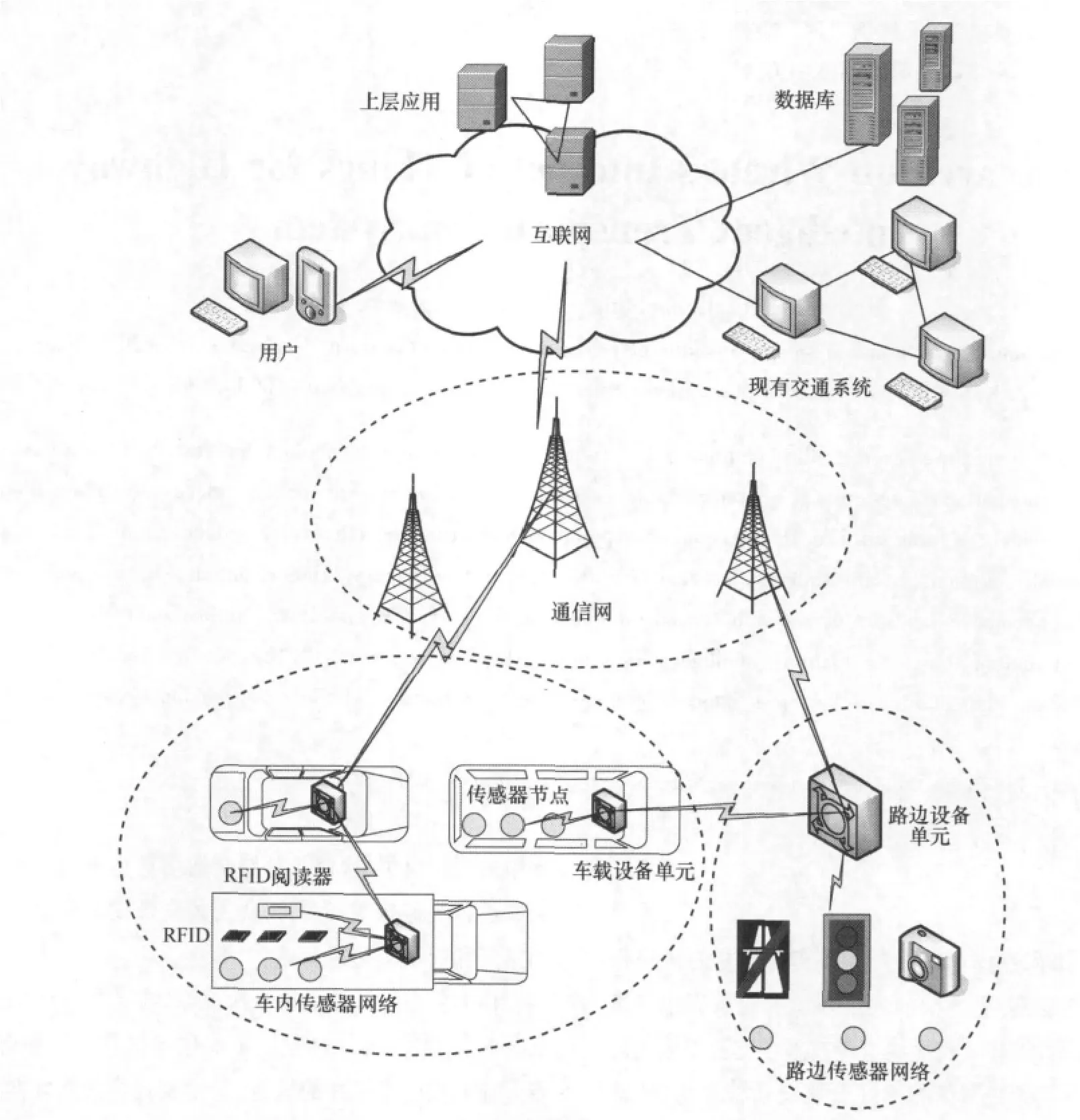

在未來的公路無線物聯網中,道路與車內的傳感器網絡將提供豐富的交通信息,路邊基礎設施、車輛、終端用戶將通過新型(無線)通信技術形成一張綜合網絡(如圖1所示)。該網絡在交通系統中的功能是多方面的:

圖1 公路無線物聯網的體系架構

·交管部門可以通過該網絡及時獲取與發布交通信息,有效地管理交通基礎設施與路面交通;

·交通基礎設施可以自動地根據路面交通狀況進行智能調節;

·交通參與者可以獲取更全面的交通信息、出行建議和路上服務,獲得高效安全的交通服務;

·在節能環保方面,整個交通網絡更高效率地運行將提高能源利用率、減少環境污染。

為實現如上所述的高效、安全、節能的交通環境,面向公路智能交通系統的無線物聯網將發揮關鍵作用。

在圖1中可見,最底層是由車內傳感器和車載嵌入式設備以及路邊設備中的傳感器組成的不同層次和類型的無線傳感器網絡。經由中間層的通信網,底層傳感器網絡采集到的數據可以傳遞到上層應用服務器。在應用服務器中數據經過融合和處理成為更有效的交通信息,可以為各種重要的交通服務(如智能物流、交通事故應急處理等)所用。同樣的,上層應用服務器也可以通過通信網把生成的交通指令或者其他業務指令發送到底層,以形成上下層的雙向控制。這種數據傳遞的雙向性為無線物聯網在智能交通上的應用打下了牢固的基礎。

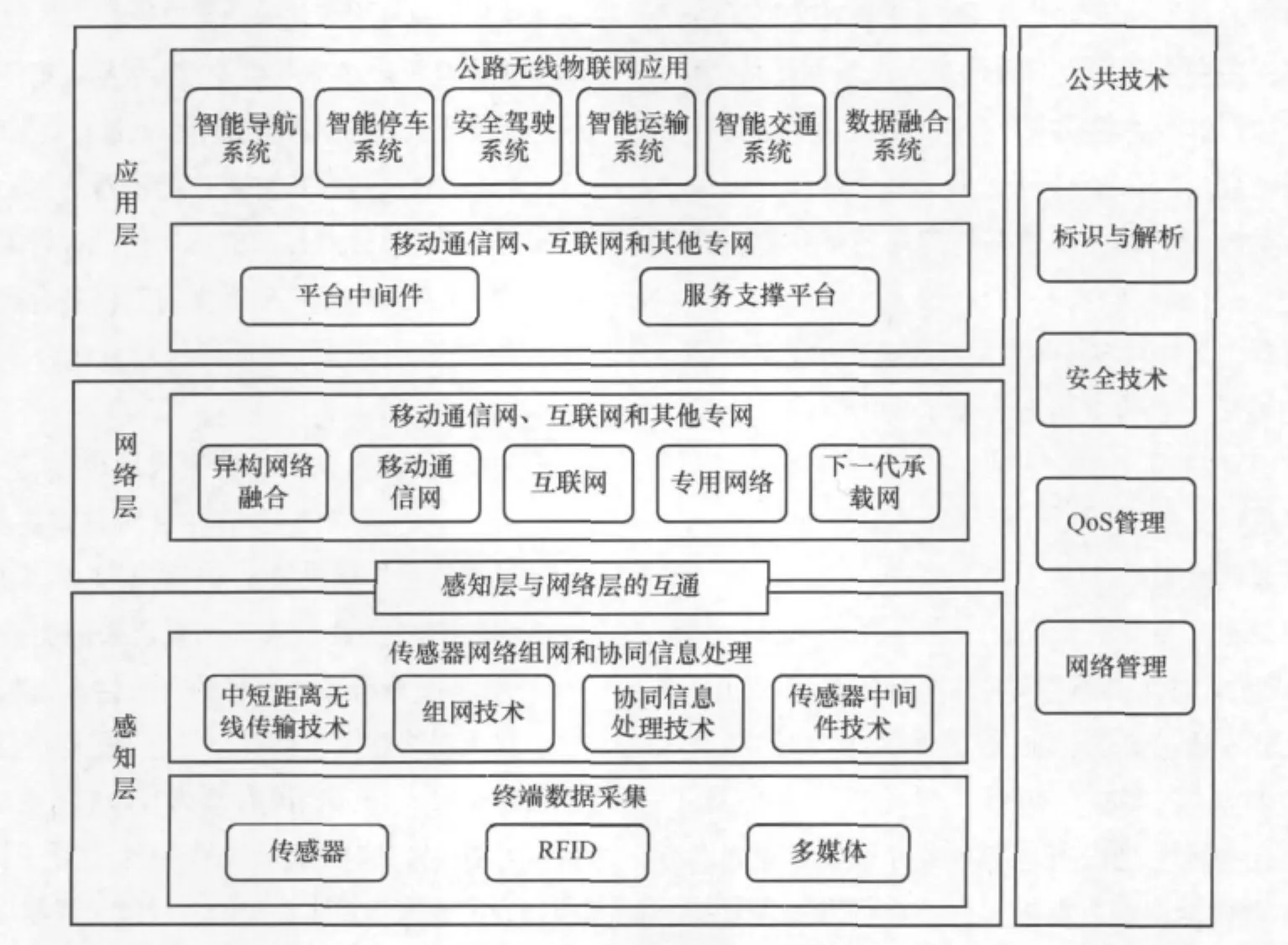

本文中公路無線物聯網的整體技術體系框架如圖2所示,它包括感知層技術、網絡層技術、應用層技術和公共技術。

·感知層的數據采集主要用于采集公路上物體的狀態和數據,包括各類車輛的位置信息和行駛狀態,公路上各類智能移動終端的狀態,還有一些路邊傳感器的實時數據等。公路無線物聯網的數據采集涉及傳感器、RFID、無線通信、多媒體信息采集等技術。傳感器網絡組網和協同信息處理技術實現傳感器、RFID等數據采集技術所獲取數據的短距離傳輸、自組織組網以及多個傳感器對數據的協同信息處理過程。

·網絡層實現更加廣泛的互聯功能,能夠把感知層所采集到的信息無障礙、高可靠性、高安全性地傳送到公路無線物聯網的應用層,同時也可以把公路無線物聯網應用層的數據和指令高效、實時、安全地傳送到感知層的相應設備上;需要傳感器網絡與移動通信技術、互聯網技術相融合。隨著LTE移動通信技術和互聯網技術的發展和應用,能夠較好地滿足公路無線物聯網數據傳輸的需要。

·應用層主要包含公路無線物聯網應用以及移動通信網、互聯網和其他專網。其中移動通信網、互聯網和其他專網用于支撐跨應用、跨系統之間的信息協同、共享、互通的功能。公路無線物聯網應用包括智能導航、智能停車、安全駕駛、智能運輸等公路無線物聯網應用系統。

圖2 公路無線物聯網技術框架

·公共技術不屬于公路無線物聯網技術的某個特定層面,而是與公路無線物聯網技術架構的3層都有關系,它包括標識與解析、安全技術、服務質量(QoS)管理和網絡管理等。

在公路無線物聯網的體系架構中,本文將結合公路無線物聯網在智能交通領域內的典型應用,分析公路無線物聯網中應包括的對象和涉及的單位,闡述公路無線物聯網中不同部件之間的連接、層級關系,解釋將公路物聯網與現有交通系統有機結合的方法和意義,通過以上內容論證文中所提公路無線物聯網體系架構的合理性。在具體的公路無線物聯網的應用中,本文將建立一套示范性的面向智能交通的公路無線物聯網,研發相關硬件設備,編寫相關算法與軟件,測試示范應用效果。

3 公路無線物聯網的關鍵技術

3.1 物聯網應用技術研究

3.1.1 數據融合技術

具體而言,公路無線物聯網應用層的目標是在公路無線物聯網應用實例中有效地實現對交通事件應對的決策和對交通狀況的評估。從公路無線物聯網的體系架構和總體技術框架中可以看出,公路無線物聯網是一個基于多傳感器的系統,即在公路無線物聯網中同時存在多個或者多類傳感器從不同的角度來感知交通事件。這樣在公路無線物聯網的具體應用中為了實現有效的交通決策和評估,就需要針對多維數據進行關聯或綜合分析。因此為了達到公路無線物聯網的應用層目標,基于公路無線物聯網的數據融合技術將成為支持公路無線物聯網應用的重要后臺處理技術之一。

數據融合概念是針對多傳感器系統而提出的。多傳感器系統中的一些特性使得數據融合技術成為物聯網中的關鍵技術,這些特性如下:

·信息表現形式多樣;

·數據量非常龐大;

·數據間的相互關系非常復雜;

·數據處理的實時性、準確性和可靠性的問題非常突出。

數據融合技術通過數據配準、數據關聯、目標跟蹤、身份識別等技術來解決這些特有問題。

正是由于這些特性,在多傳感器網絡中就需要更加有效的方法把大量而復雜的數據提升到一個可以被高效使用的層次。離開了數據融合技術,多傳感器網絡中的數據處理將會由于低效和難以使用而成為系統的瓶頸。

在公路無線物聯網中這些特性同樣存在,譬如在公路無線物聯網中存在大量不同表現形式的信息來源,如攝像頭產生的視頻數據、交通燈產生的信號數據、車載設備產生的用戶數據等。對這些數據的綜合分析和研究判斷往往是高質量交通決策和交通狀況評估的基礎。另外,公路無線物聯網中的傳感器產生的數據量是非常巨大的,如路面上的監控攝像設備需要24 h不停地運轉,這會產生大量的實時視頻數據可供分析和處理。同時多種傳感器所產生的數據之間的關系也是復雜的,例如車載設備產生的用戶數據(如GPS位置信息、車輛速度信息等)和路邊設備感知到的信息的關系將會十分復雜。最后,在公路無線物聯網中對數據分析的實時性、準確性和可靠性的要求特別高。例如在交通危機管理系統中就要求交通事故能夠在第一時間得到有效的處理。這就要求有效的經過融合的交通數據及時、準確、無誤地傳達到控制中心供相關人員或者設備進行輔助決策之用。

為了支持公路無線物聯網數據融合的應用,需要研究和攻關的關鍵問題包括:

·數據融合節點的選擇;

·數據融合時機;

·數據融合算法。

本文中數據融合算法的功能主要由以下幾個部分組成。

·像素級融合:在采集到的原始數據層把錯誤的、異常的數據以及沒有用的信息剔除掉,進行數據的凈化處理。

·特征級融合:是指對來自傳感器的原始信息進行特征提取,然后對提取的特征信息進行綜合分析和處理;在本文中該功能所做的數據融合得到的結果是利用各種判別算法取得的各種來自不同數據源的交通狀態。

·決策級融合:從具體決策問題出發,充分利用特征級融合的最終結果,直接針對具體決策目標,融合結果直接影響決策水平。在本文中該功能的目標是對按照各種數據來源判別出來的交通狀態進行綜合利用,融合得到路段的一致性交通狀態描述。

公路無線物聯網數據融合是為了配合公路無線物聯網中的新型應用的。其應用的主要內容包括有效地實現對交通事件應對的決策和對交通狀況的評估。這項工作是通過公路無線物聯網數據管理來完成的。同時無線物聯網數據管理系統還有能力整合已有的交通系統產生的數據來更好地達到其數據管理的目的。物聯網數據管理主要包括對感知數據的獲取、存儲、查詢、挖掘和操作,目的就是把物聯網上數據的邏輯視圖和網絡的物理實現分離開來,使用戶和應用程序只需關心查詢的邏輯結構,而無需關心物聯網的實現細節。這就要求在無線物聯網數據管理系統與無線物聯網之間有一個中間件來負責統籌兩者之間的數據輸入輸出。

3.1.2 中間件技術

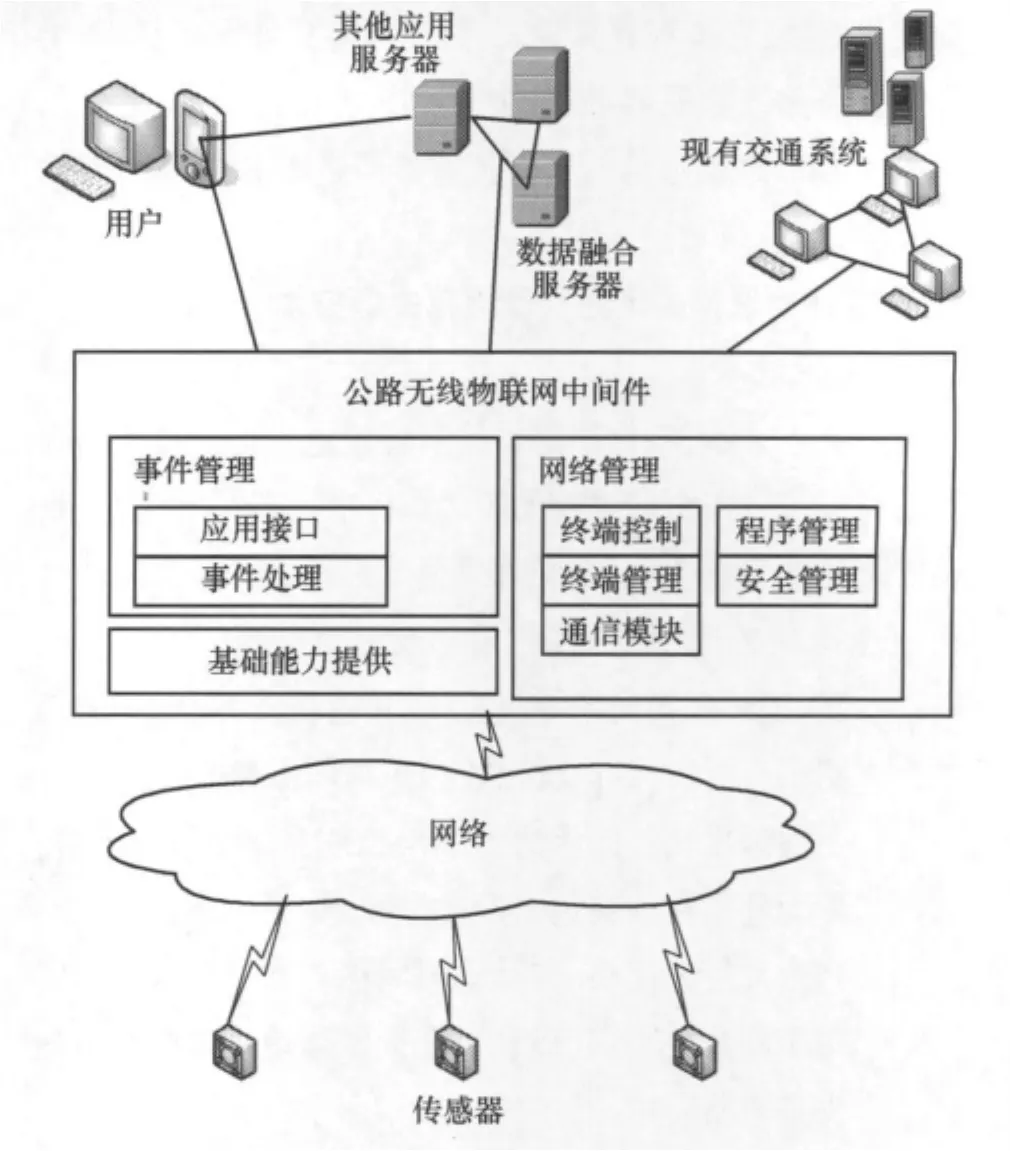

中間件的核心概念就是屏蔽底層差別,向上層提供一種統一的接口。當終端、網絡設備、計算資源等存在差別時,就需要有中間件。在公路無線物聯網中,各層次間的差別是明顯的。例如在最底層布設有多種類型的交通傳感器,這些傳感器不僅基于的硬件不同,所采集的交通數據格式也各有不同。這些傳感器的數據還需要通過通信網和互聯網傳遞到上層應用層。如果不給予上層應用服務器(如數據融合服務器)一個統一的接口來獲取/發送數據,應用服務器的實現將會十分復雜且無法具有很強的擴展性和通用性。因此構建一個關聯無線物聯網數據管理系統和無線物聯網本身的中間件也是本文的重要目標之一。

目前沒有一個通用的中間件技術能夠給出通用的中間件接口。中間件在各個領域根據不同的需求有其各自的實現。圖3是本文提出的公路無線物聯網中間件的架構和中間件與公路無線物聯網中各模塊的相互關系。

公路無線物聯網中間件主要有5大主要功能。

·提供統一接口連接應用服務器 (如數據融合服務器)和交通傳感器,實現數據的雙向流動。

·提供統一接口連接現有交通系統和公路無線物聯網,為后臺數據融合提供強大的數據支持和補充。

·為終端用戶提供訪問交通服務的接口,把融合后的交通數據順暢地提供給終端用戶使用。

·為終端用戶提供基礎能力接口。

·提供面向對象的開發工具和開發平臺,讓開發者能夠開發基于公路無線物聯網的各類服務。

3.1.3 終端嵌入式軟件

這些公路無線物聯網的應用還需要終端嵌入式軟件的支持。根據前文提出的公路無線物聯網體系架構,其中主要有兩種終端嵌入式設備單元,一種為路邊設備單元,另一種為車載設備單元。

路邊設備的功能主要是:

·關聯該設備中的無線傳感器網絡和公路無線物聯網的上層應用;

圖3 公路無線物聯網中間件

·跟車載設備進行無線通信。

車載設備的主要功能是:

·連接車載設備中的無線傳感器與公路無線物聯網的上層應用;

·與其他車載設備以及路邊設備進行通信,為了實現路邊設備和車載設備中的功能,在兩者中需要研制相關的終端嵌入式軟件。

因此終端嵌入式軟件的功能如下。

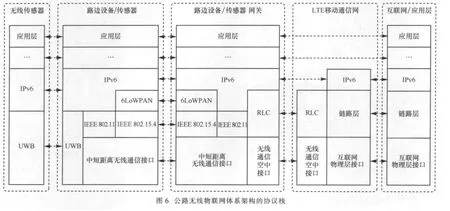

·利用短程無線通信技術,其中包括IEEE 802.11以及IEEE 802.15.4協議、超寬帶技術、IPv6技術,實現車載設備與車載設備以及車載設備與路邊設備之間的通信。

·利用網關技術完成無線傳感器網絡和上層網絡的互聯,以實現傳感器網絡和上層應用的互聯。同時終端嵌入式軟件還需要支持傳輸外線啞資源采集巡檢、任務派發和提醒、故障信息排查協助,軟件要求人機界面交互友好,功能設計貼合操作人員的日常操作。軟件還應支持后期對業務需求的靈活擴展,支持靈活升級更新。

傳感器網絡中包括了各種各樣的傳感器終端、智能車載終端和路邊設備單元,組成了一個公路交通互聯網絡,收集和發布各種交通信息。因此,傳感器網絡是一張龐大的交通網絡,它具有數據量大、數據傳輸及時等特點。為了滿足公路無線物聯網高速、大數據量的通信需求,將使用先進的LTE移動通信網作為傳感器網絡和IPv6互聯網的接入網。

3.2 公路物聯網的無線移動通信關鍵技術

3.2.1 LTE技術

LTE是國際3G標準的后續演進技術,是一種專門為移動高寬帶應用而設計的無線通信標準。國家正在全力推動LTE的創新研發、產業化和國際化發展。LTE作為通信產業變革期的重要機遇,主要包含3大特點。

·TD-LTE由我國主導,包含大量我國的專利,同時得到了廣泛的國際支持,成為了國際標準。

·上網速度快,能夠達到TD-SCDMA技術的幾十倍,使無處不在的高速上網成為可能。

·產業發展速度快,與其他國際移動寬帶技術基本實現了同步發展,代表著當今世界移動通信產業的最先進水平。

LTE系統作為4G技術,以提高數據速率和頻譜利用率為中心目標,以OFDM為核心技術,采用扁平網絡結構,在20 MHz信道寬度下,使下行峰值速率提高到100 Mbit/s。在各種移動通信技術中,在覆蓋廣度和峰值速率等業務性能方面取得了較好的折衷。其中,LTE FDD作為全球主流技術,已經進入快速發展期;而以我國為主的TD-LTE促進了產業融合,提出了通信產業“2G跟隨、3G突破、LTE引領”的跨越式發展戰略,得到了國際產業的廣泛支持。

3.2.2 近距離無線通信技術

近距離無線通信主要是指傳輸距離為100 m以內的無線通信,包括超寬帶(ultra wide band,UWB)、近場通信(near field communication,NFC)技術、超聲波、紅外數據協議 (infrared data association,IRDA)技術、ZigBee、藍牙(bluetooth)、射頻識別(RFID)、Wi-Fi技術、IEEE 802.11p 等,具有低成本、低功耗、小型化等共同特點,是無線個域網(wireless personal area network,WPAN)的主流技術。由于近距離無線通信面向龐大的個人終端用戶,隨著網絡向個人終端延伸,家庭、汽車、消費電子等網絡化是必然趨勢,因而近距離無線通信具有巨大的市場需求,被列入我國《國家中長期科學和技術發展規劃綱要 (2006-2020年)》16個重大科技專項之一。

IEEE 802.11p(wirelessaccessin the vehicularenvironment,WAVE)是一個由IEEE 802.11標準擴充的通信協議,主要用于車載電子無線通信,工作于5.9 GHz的頻段,并擁有1 000英尺的傳輸距離和6 Mbit/s的數據速率。它本質上是IEEE 802.11的擴充延伸,符合智能交通系統(intelligent transportation system,ITS)的相關應用。應用層面包括高速車輛之間以及車輛與ITS路邊基礎設施 (5.85~5.925 GHz頻段)之間的數據交換。IEEE 802.11p將被用在車載通信(或稱專用短距離通信(dedicated shortrange communications,DSRC))系統中,這是美國交通部 (U.S.Department of Transportation)基于歐洲針對車輛的通信網絡,特別是電子道路收費系統、車輛安全服務與車上的商業交易系統等應用而規劃的中長距離無線通信CALM (continuousairinterfaceslong and medium range)系統的計劃。IEEE 802.11p對傳統的無線短距離網絡技術加以擴展,可以實現對汽車非常有用的功能,包括更先進的切換機制、移動操作、增強安全、識別、對等網絡認證。最重要的是,在分配給汽車的5.9 GHz頻率上進行通信,將充當DSRC。從技術上來看,IEEE 802.11p對IEEE 802.11進行了多項針對汽車這樣的特殊環境的改進,如更先進的熱點切換、更好地支持移動環境、增強了安全性、加強了身份認證等。目前的車載通信市場很大部分上由手機通信所主導,但客觀上說,蜂窩通信覆蓋成本比較高昂,提供的帶寬也比較有限。而使用IEEE 802.11p有望降低部署成本,提高帶寬,實現實時收集交通信息等。

3.3 系統實施框架

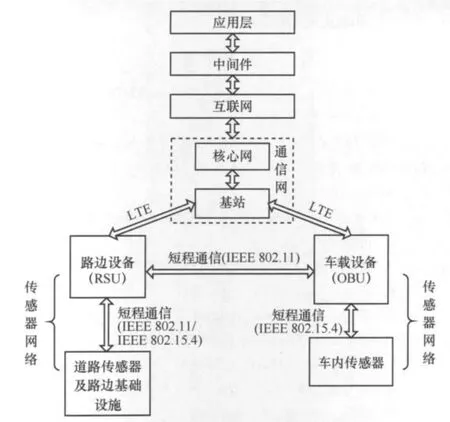

基于我國公路信息化的新需求以及應對這些需求的場景,筆者提出的公路無線物聯網的體系架構及實施方案如圖4所示。

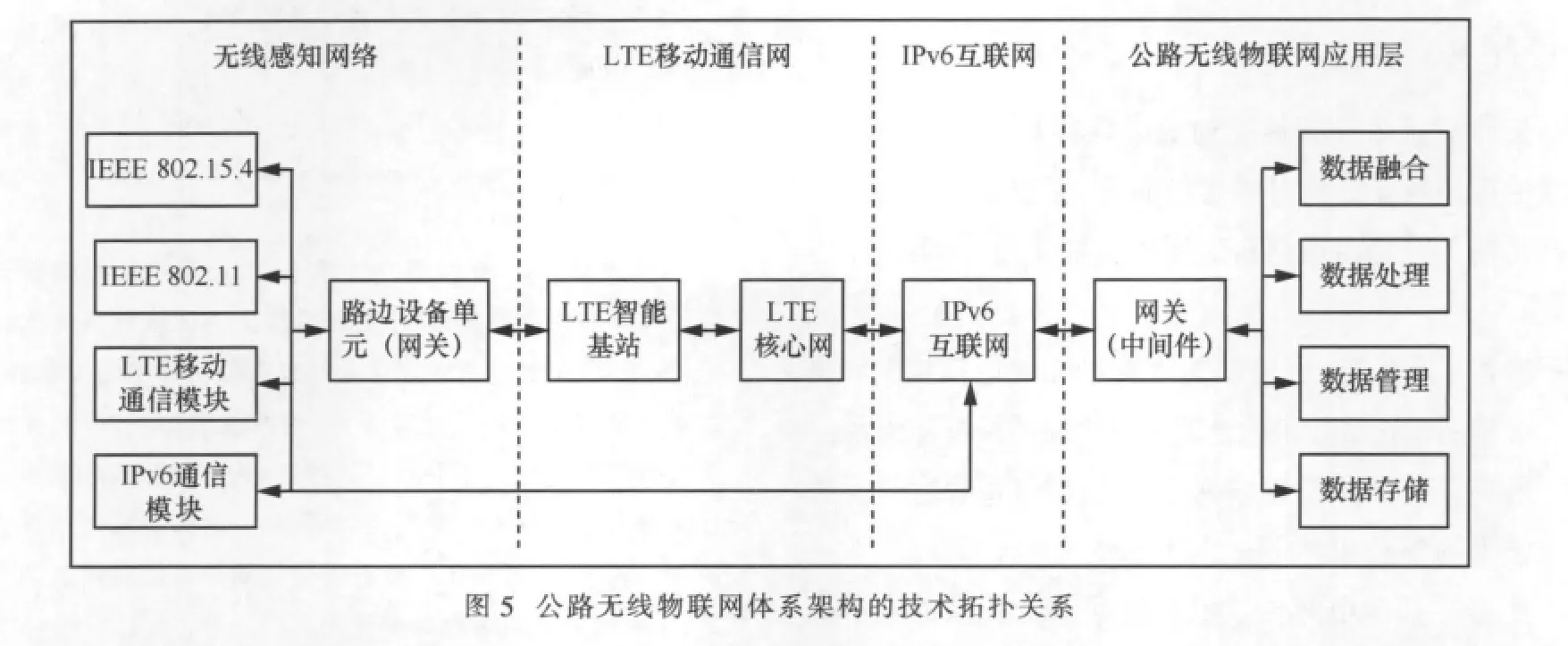

在方案中,感知層由兩種類型的設備組成,它們分別是車載設備和路邊設備。這兩種設備以及存在于這兩種設備中的傳感器組成了無線傳感器網絡。在傳感器網絡中使用基于IEEE 802.11和IEEE 802.15.4等協議的無線短程通信技術來完成車內設備間以及車載設備和路邊設備間的通信。路邊設備和車載設備可以通過LTE技術接入通信網,然后通過互聯網和中間件技術和上層的應用服務器相連接。

在本文中,公路無線物聯網體系架構的技術拓撲以及通信技術的協議棧分別如圖5和圖6所示。

圖4 公路無線物聯網的體系架構及實施方案

無線傳感器網絡由許多個功能相同或不同的無線傳感器節點和無線傳感器網關組成。每個傳感器節點由數據采集模塊、數據處理和控制模塊、通信模塊以及供電模塊等組成。節點在網絡中可以充當數據采集者、數據中轉站或者簇頭節點的角色;網關在網絡中充當連接異構網絡的橋梁或是翻譯器角色。節點作為數據采集者,數據采集模塊收集周圍環境的數據,通過通信路由協議直接或間接將數據傳輸給遠方基站或路邊設備單元;作為數據中轉站,節點除了完成采集任務外,還要接收鄰居節點的數據,將其轉發給距離基站更近的鄰居節點或者直接轉發到基站或路邊設備單元;作為簇頭節點,節點負責收集該類內所有節點采集的數據,經數據融合后,發送到基站或路邊設備單元。與傳統Ad Hoc網絡相比,無線傳感器網絡具有一些明顯的特征:

·網絡節點密度高,傳感器節點數量眾多,單位面積所擁有的網絡節點數遠大于傳統的Ad Hoc網絡;

·網絡拓撲變化頻繁;

·網絡應具備容錯能力。

通過路邊設備單元的無線傳感器網關把無線傳感器網絡和LTE移動通信網有機、無縫地結合起來。LTE是專門為移動高寬帶應用而設計的無線通信標準,而且LTE基于全IP架構的技術特點也使得與IPv6互聯網互聯更加順暢。

公路信息化的新需求以及應對這些需求的場景紛繁復雜,不僅需要在物理實施上利用各種先進技術滿足這些需求,也需要在邏輯層面上對這些需求有一個整體的把握。因此筆者在邏輯上提出了應對這些需求的總體數據流框架,在這個數據流框架的指導下,公路無線物聯網中的物理設備和關鍵技術可以被放置在相應的數據流環節中,讓其各司其職,使得設備和關鍵技術能夠相互關聯和配合,保證了系統在滿足信息化需求方面的完整性和嚴密性。

4 結束語

本文研究了公路智能交通的無線移動通信技術需求和新型的應用場景。通過本文的研究,完成了面向公路路網信息化的無線移動通信新應用相關框架設計,解決了以下問題:

·構建了基于IPv6、LTE、短程寬帶無線通信技術和無線傳感器網絡技術的公路無線物聯網的框架體系;

·研究了公路無線物聯網中的LTE和短程寬帶無線技術的特點和對應的組網技術;

·提出了基于中間件技術和數據融合技術的業務數據流分析、融合和挖掘以及公路無線物聯網智能終端的嵌入式集成技術。

1 諸瑾文,王藝.從電信運營商角度看物聯網的總體架構和發展.電信科學,2010(4)

2 趙鈞.構建基于云計算的物聯網運營平臺.電信科學,2010(6)

3 郝鋒鋼.物聯網發展對通信網絡的影響.中國有線電視,2012(1)

4 陸化普,史其信.智能交通系統研究發展動向與啟示.科技導報,1996(10)

5 史其信.中國道路交通的現狀與ITS研究展望.第一屆亞太地區ITS會議,東京,1996

6 Shi Q X.The present situation of road transportation and expectation of ITS researches in China.Proceedings of the 3rd World Congress on ITS,Orlando,1996

7 史其信,陸化普.中國的ITS的研究現狀與發展趨勢.第二屆亞太地區ITS會議,澳大利亞,1997

8 史其信,陸化普.智能交通系統的關鍵技術及研究發展策略.中國土木工程學會第八屆年會論文集.北京:清華大學出版社,1998

9 Shi Q X,Lu H P.The conceivability of the ITS development strategy in China.Proceedings of the 5th World Congress on ITS,Seoul,1998