硅粉對塑性混凝土力學和抗滲性能的影響

楊 林,楊 靜,宋帥奇

(1.鄭州大學水利與環境學院,河南 鄭州 450001;2.鄭州市規劃勘測設計研究院,河南 鄭州 450052;3.河南城建學院,河南平頂山 467000)

0 引 言

塑性混凝土是一種新型防滲材料,具有彈性模量低、極限變形大、抗滲性能好等特點,適用于圍堰工程、大壩工程、基礎工程等領域[1].塑性混凝土用于防滲墻工程時,應遵循的設計原則是:較低的彈性模量;足夠的強度;良好的抗滲性能[2].當前,隨著防滲墻設計標準及可靠度要求的提高,迫切需要通過技術手段提高塑性混凝土的綜合性能.

硅粉是一種高活性的火山灰質球狀礦物摻合料[3].硅粉摻入混凝土后,由于顆粒填充效應和表面吸水效應,可改善混凝土摻合料黏聚性和保水性,減少離析和泌水;并且,硅粉具有顯著的火山灰效應,可大幅提高混凝土的密實性、強度、抗滲性能及耐化學侵蝕性能,亦能抑制或減少堿-骨料反應[4].

當前,有關硅粉對塑性混凝土性能影響的研究還鮮有報道.通過研究硅粉對塑性混凝土性能的影響,得出硅粉對塑性混凝土性能的影響規律和機理,具有一定理論意義和工程意義.

1 試驗方案

1.1 試驗材料與配合比

試驗采用河南孟電集團水泥有限公司生產的42.5級普通硅酸鹽水泥,參數符合GB 175-2007《通用硅酸鹽水泥》標準要求;細骨料為河砂,級配曲線位于Ⅱ區,細度模數2.6,屬中砂,參數符合GB/T 14684-2001《建筑用砂》標準要求;粗骨料為粒徑5~25 mm石灰巖碎石,連續級配,參數符合GB/T 14685-2001《建筑用卵石、碎石》標準要求;鈣基膨潤土;粘土為三門峽靈寶窄口水庫庫區粉質粘土加工而成,細度200目;硅粉為上海天愷硅粉材料有限公司生產,SiO2含量95%.試驗以硅粉摻量(等量替代水泥)為單因素變量,共設計5種塑性混凝土配合比,見表1.水膠比為水與膠凝材料總量之比,膠凝材料包括膨潤土、粘土、水泥和硅粉.

表1 塑性混凝土配合比

1.2 試驗方法

目前,塑性混凝土尚無統一的試驗方法標準,本文試驗參考DL/T 5150-2001《水工混凝土試驗規程》進行.采用強制攪拌機拌和,攪拌機潤濕后,加入粗細骨料、水泥、粘土、膨潤土,攪拌1 min,隨后加水濕拌1 min,出料.試塊人工插搗成型,室內靜置48 h后拆模,標準養護28 d齡期后進行試驗.抗壓、劈拉強度試驗采用邊長150 mm立方體試塊,抗折強度采用100 mmX100 mmX400 mm棱柱體試塊.由于塑性混凝土強度低,強度試驗時加載速率較水工混凝土小,抗壓強度加載速度取0.1 MPa/s,劈拉強度加載速度取0.02 MPa/s,抗折強度加載速度取25 N/s;彈性模量試驗采用150 mmX150 mmX300 mm棱柱體試塊,彈性模量計算方法采用文獻[5]建議的方法;相對滲透系數采用一次加壓法測定,圓臺形試塊,上、下口直徑分別為175、185 mm,高150 mm,滲透水壓0.3 MPa,恒壓時間6 h.

2 結果分析

2.1 硅粉對塑性混凝土強度的影響

各組配合比塑性混凝土強度試驗結果見表2.為便于說明問題,定義強度絕對增長率為BM~SF4組塑性混凝土各強度較對比組對應強度的增幅;定義強度相對增長率為BM~SF4組塑性混凝土各強度在后一種硅粉摻量下較前一種硅粉摻量下的增幅.

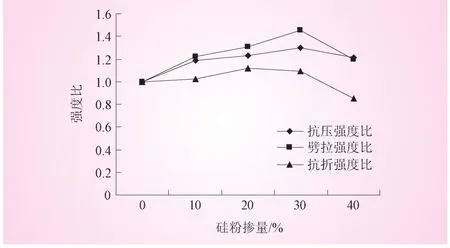

圖1 強度比與硅粉摻量的關系

圖1 為塑性混凝土抗壓、劈拉及抗折強度比與硅粉摻量的關系.由圖1可知:當硅粉摻量小于30%,抗壓強度隨硅粉摻量增大呈增大趨勢,硅粉摻量大于30%,抗壓強度有所減小,但仍高于對比組.硅粉摻量為10%時,抗壓強度相對增長率最大,分別為硅粉摻量20%、30%、40%時相對增長率絕對值的4.8、3.3、2.6倍,這說明硅粉在較低摻量水平時對抗壓強度影響較為明顯.與硅粉對抗壓強度影響相似,劈拉強度以硅粉摻量30%(36 kg/m3)為界呈先增加后減小趨勢,硅粉摻量為10%時,劈拉強度增大趨勢較緩,超過10%時,增幅明顯,摻量為30%時,劈拉強度增幅最大,達45.1%,硅粉摻量為10%時,劈拉強度相對增長率最大,分別為硅粉摻量20%、30%、40%時強度相對增長率絕對值的2.7、2.1、1.2倍,同樣說明硅粉在較低摻量水平時對劈拉強度影響較為明顯.抗折強度以硅粉摻量20%(24 kg/m3)為界,當硅粉摻量小于20%時,抗折強度呈增加趨勢,硅粉摻量大于20%時呈減小趨勢,當摻量為40%時,抗折強度絕對增長率和相對增長率均為負值,強度不增反降,但相對增長率絕對值最大,分別為硅粉摻量10%、20%、30%時強度相對增長率的5.9、3.0、9.7倍,說明硅粉在較高摻量水平時對抗折強度影響較為明顯.

表2 硅粉摻量對塑性混凝土強度的影響

通過以上分析可知:在一定摻量范圍內,硅粉對塑性混凝土強度有明顯提高作用.硅粉對塑性混凝土強度的影響機理主要在于火山灰效應.硅粉中大量活性SiO2顆粒與水泥水化反應生成的Ca(OH)2化合,加快了水泥水化反應進程,形成致密、含有大量C-S-H水化物的水泥石結構,因而強度得以提高[6-7].此外,硅粉的顆粒填充效應對強度也有一定影響.大量硅粉顆粒填充在水泥顆粒間的空隙中,降低了水泥石的空隙率而大幅提高密實度.在一定摻量范圍內,硅粉摻量越大,火山灰效應和顆粒填充效應越顯著,強度提高越明顯.然而,硅粉摻量超過一定范圍時,將導致參與水化反應的水泥用量不足,無法生成足夠多的Ca(OH)2與SiO2反應,導致強度不升反降[8].因此,硅粉對塑性混凝土強度的影響存在一個最佳摻量,從試驗結果可以看出,對于抗壓強度和劈拉強度,硅粉最佳摻量均為30%左右;對于抗折強度,最佳摻量為20%左右,由于硅粉摻量由20%增大到30%時抗折強度下降趨勢不顯著,可以把30%作為硅粉提高塑性混凝土各強度的最佳摻量.由圖1還可知,硅粉對塑性混凝土各強度影響程度有明顯差異.相同摻量下,按塑性混凝土強度提高程度由大到小排列為劈拉、抗壓、抗折強度.

2.2 硅粉對塑性混凝土彈性模量的影響

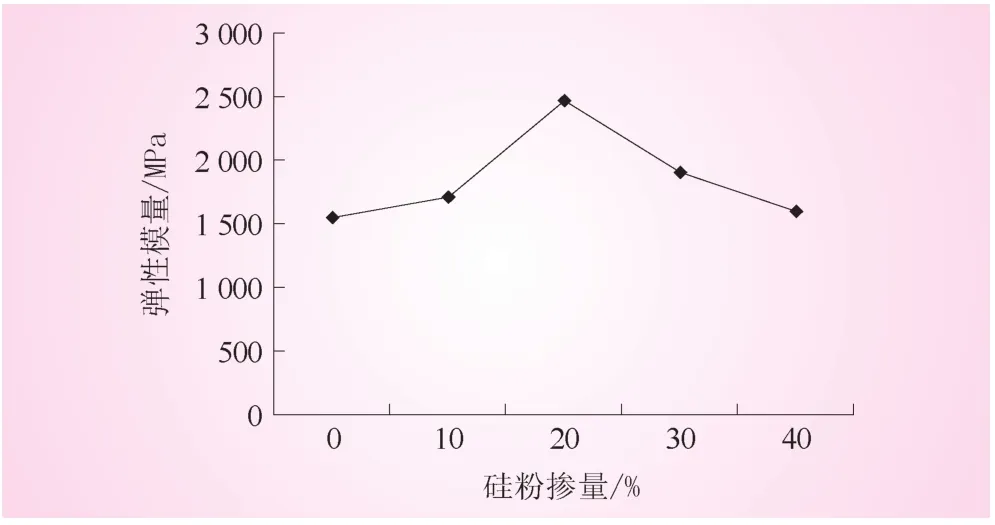

彈性模量是塑性混凝土一項重要的力學性能參數,它反映塑性混凝土的抗變形特性.與周圍土體協調變形是塑性混凝土防滲墻具有良好抗滲性能的前提,這就要求塑性混凝土的彈性模量要適當.根據文獻[5]建議的塑性混凝土彈性模量試驗方法,測得各配合比塑性混凝土彈性模量如圖2所示.由圖2可見,隨硅粉摻量的增加,塑性混凝土彈性模量呈先增大后減小的趨勢,這與抗壓強度的變化趨勢基本一致.考察相同硅粉摻量下,塑性混凝土彈性模量和抗壓強度的變化幅度大小關系:硅粉摻量為10%、20%、30%、40%時,與對比組相比,彈性模量分別增大9.9%、59.4%、23.1%、3.4%,抗壓強度與彈性模量增幅之比為1.88、0.39、1.31、6.15.除SF2組外,其余各組比值均大于1.可見,摻加硅粉后,塑性混凝土彈性模量的增幅整體上要小于抗壓強度,這對降低塑性混凝土的彈強比有利.SF4組增幅之比達6.15,為SF1、SF2、SF3組的3.3、15.8、4.7倍,說明硅粉在較高摻量水平時對彈強比的減小效果較好.

圖2 彈性模量與硅粉摻量的關系

2.3 硅粉對塑性混凝土相對滲透系數的影響

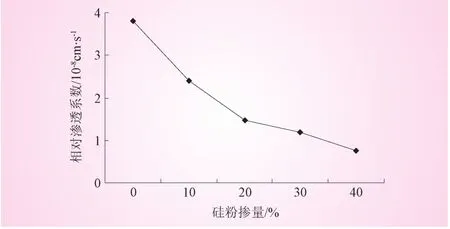

塑性混凝土相對滲透系數試驗結果見圖3.摻加硅粉后,塑性混凝土的相對滲透系數明顯降低,且隨硅粉摻量的增加呈持續下降趨勢.BM、SF1、SF2、SF3、SF4組的相對滲透系數分別為:3.8X10-8、2.4X10-8、 1.5X10-8、 1.2X10-8、 9X10-9cm/s, 與 對 比組相比,SF1、SF2、SF3、SF4組相對滲透系數降幅分別為36.8%、61.6%、68.4%、79.9%, SF4組與對比組相對滲透系數相差一個數量級.可見,在試驗摻量范圍內,硅粉對塑性混凝土相對滲透系數有顯著降低作用.

圖3 相對滲透系數與硅粉摻量的關系

相對滲透系數降低是硅粉顆粒填充效應、火山灰效應及表面吸水效應共同作用的結果.隨著硅粉摻量的增加,塑性混凝土基體內部膠凝材料水化產物增多,形成的網狀結構連接成完整骨架,使細小顆粒不被滲水帶走;大量硅粉顆粒及其水化產物起填充作用,可改善水泥石的微觀結構;隨著硅粉摻量增大,膠凝材料水化反應需水量增大,減少了自由水蒸發形成的泌水通道,塑性混凝土的毛細多孔體系得到改善.硅粉摻量在較低水平時,火山灰效應起主導作用;在較高水平時,顆粒填充效應和表面吸水效應起主導作用.這也是硅粉摻量超過20%后,塑性混凝土強度及彈性模量出現下降而抗滲性能仍繼續提高的原因.

3 結 論

通過不同硅粉取代量對塑性混凝土強度、彈性模量及抗滲性能的試驗研究,得出以下主要結論:

(1)摻量在0~40%范圍內,硅粉對塑性混凝土各強度均有提高作用,最佳摻量為30%左右;對各強度提高程度由大到小依次為劈拉強度、抗壓強度、抗折強度.

(2)隨硅粉摻量增大,塑性混凝土強度和彈性模量均呈先增大后減小趨勢,彈性模量的增幅小于抗壓強度,有利于降低塑性混凝土的彈強比.

(3)硅粉可大幅降低塑性混凝土相對滲透系數.

[1] 高丹盈,嚴克兵,胡良明,等.混膨潤土類型對塑性混凝土性能的影響[J].水力發電學報,2009,28(3):112-116.

[2] BAGHERI A R,et al.Reduction in the permeability of plastic concrete for cut-off walls through utilization of silica fume[J].Construction and Building Materials,2008,22(6):1247-1252.

[3] 何峰,楊軍平,馬淑芬.硅粉摻量對活性粉末混凝土性能的影響[J].桂林工學院學報,2007,27(1):77-80.

[4] CHAN Yinwen,CHU Shuhsien.Effect of silica fume on steel fiber bond characteristics in reactive powder concrete[J].Cement and Concrete Research,2004,34(7):1167-1172

[5] 高丹盈,趙麗梅,王四巍.塑性混凝土彈性模量的計算方法[J].鄭州大學學報:工學版,2009,30(4):15-17

[6] 楊玉喜,劉學全.硅灰在混凝土中的作用[J].黑龍江交通科技,2007(6):51.

[7] 何峰,黃政宇.硅灰和石英粉對活性粉末混凝土抗壓強度貢獻的分析[J].混凝土,2006(1):39-42.

[8]RICHARD P,CHEYREZY M.Composition of reactive powder concrete[J].Cement and Concrete Research,1995,25(7):1501-1511.