三峽水庫壩前至萬州區段干流水質情況分析

吳林鍵,舒 丹,李 怡,何 濤,黃津輝,周世良

(1.重慶交通大學河海學院,重慶 400074;2.中交二航局第二工程有限公司,重慶 400021;3.天津大學建筑工程學院,天津 300072)

三峽工程建庫以來,使重慶至宜昌段將近660 km的航道得以改善。三峽水庫屬于典型的河道型水庫,其干流庫面寬度約700~1 700m,支流庫面寬度約300~600m[1]。三峽水庫壩址位于湖北省宜昌市三斗坪,當水庫達到175m正常蓄水位時,自宜昌市三斗坪至重慶市江津花紅堡,庫區全長約670km,水庫面積可達1 084km2[2]。三峽水庫調度及壩體攔蓄使得庫區內河流的水文情勢在一定程度上發生了改變,如水位變化特征、河流過水斷面面積、河道比降等都發生了相應的變化[1]。自2003年三峽工程蓄水以來,在其防洪、發電、航運等各方面帶來巨大綜合效益的同時,庫區干流、部分支流過水斷面增加、水深變深、水面寬度增大、水流流速減小,這一系列變化將導致庫區內污染物的擴散和稀釋速度減緩[3]。

三峽庫區工業企業及城鄉村鎮大多沿江河流域分布,而長江流域作為人類生產和生活的水源[4-5],研究庫區內的水質狀況具有重要意義,也可為三峽水庫水文與水資源的保護與利用提供有價值的參考依據。

1 研究區概況

本文致力于研究三峽水庫壩前至萬州區段長江流域干流水質情況。如圖1所示,研究區內干流長約270km,呈東西走向,流域范圍內有多條支流。干流依次流經萬州區云陽縣、奉節縣、巫山縣、巴東縣和秭歸縣,于湖北省宜昌市三斗坪處被三峽大壩攔蓄;支流則流經開縣、巫溪縣、興山縣等。

圖1 三峽庫區壩前至萬州區段

2 干流水質情況

三峽庫區內水質監測內容包括:長江流域干、支流水質監測,一級支流的水華監測。庫區干、支流的水質評價均嚴格遵循GB3838-2002《地表水環境質量標準》[6]中的相關規定來實施。

在三峽水庫壩前至萬州的干流上具有2個水質監測斷面,如圖1所示,分別位于萬州區五橋鎮沱口、巴東縣官渡口,二者均為庫中斷面[7]。其水質監測項目共包括化學需氧量(COD)、五日生化需氧量(BOD5)、高錳酸鹽(MnO4-)、氨態氮(NH3-N)、總氮(TN)、總磷(TP)、重金屬離子(Cr、Pb等)、溶解氧(DO)等13種水質污染物[8-11]。

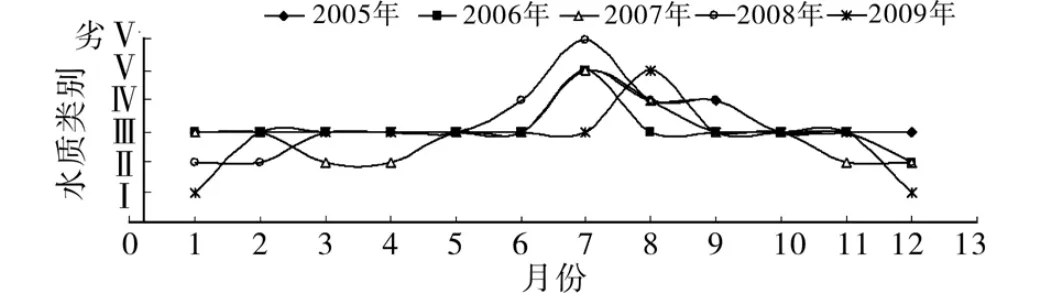

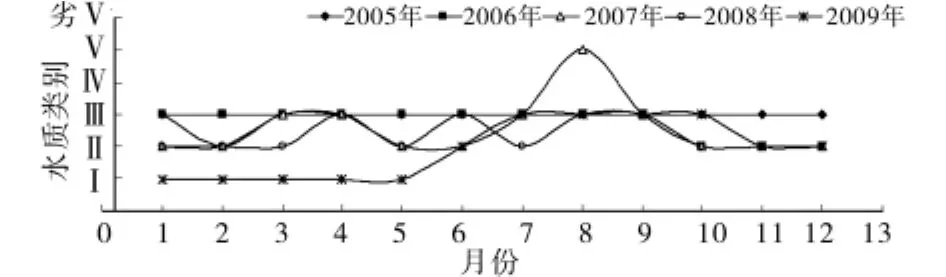

經統計,研究區內2005~2009年沱口、官渡口兩處監測斷面水質類別變化情況[8-12]見圖2和圖3。

圖2 沱口2005~2009年水質類別變化

圖3 官渡口2005~2009年水質類別變化

從圖2、3中可看出,兩處斷面各年大多數月份的水質類別均在Ⅲ類以下,其中沱口斷面5年來Ⅲ類及以下水質所占比例約為全年的82%,官渡口斷面約為98%,表明水質情況總體均較好。但官渡口斷面的水質較沱口處更好。

從各月份上看,沱口斷面各年1~6月、10~12月水質情況整體較好,水質類別均在Ⅲ類以下,其中Ⅱ類較少,Ⅰ類只出現在2009年1月和12月;7~9月水質情況較差,幾乎在 Ⅳ 類以上;2007年7月,沱口斷面水質甚至出現劣Ⅴ類,經分析,其原因主要受、TP、石油類和重金屬污染物的影響[7-11]。官渡口斷面各年水質幾乎均在Ⅲ類以下,Ⅱ類水質出現的月份較沱口斷面多,2009年該斷面連續5個月達到Ⅰ類水質標準。據以上分析可得,研究區內水質情況總體均較好,且距三峽大壩越近,水質越好。

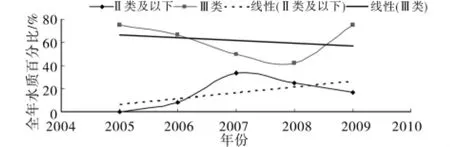

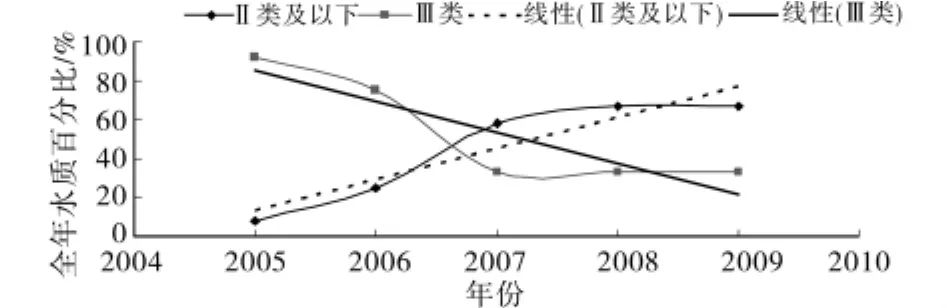

基于以上分析,筆者計算得到研究區內2005~2009年5年來沱口、官渡口斷面Ⅲ類及Ⅱ類以下水質所占的比例[7-11],其各年變化情況見圖4和圖5。從圖中可知,兩處斷面的Ⅲ類水質所占比例呈下降趨勢,而Ⅱ類及以下水質所占比例呈上升趨勢,表明在該區域的水質情況正逐年變好。

圖4 沱口2005~2009年Ⅲ類、Ⅱ 類及以下水質所占比例

圖5 官渡口2005~2009年Ⅲ類、Ⅱ 類及以下水質所占比例

3 水質污染源頭分析

3.1 城鎮生活垃圾散排

三峽庫區長江流域沿河城市村鎮密布,這將會產生大量的生活垃圾,城鎮生活垃圾的散排將對庫區內的水質造成一定影響[1]。據有關資料顯示,2007~2009年,三峽庫區內累計城鎮生活垃圾產生量約7.17×106t,其中生活垃圾累計處置量約5.79×106t,占80.75%,處置方式主要分為填埋處置和焚燒處置,在庫區內絕大多數采用填埋處置;生活垃圾累計散排量約1.38×106t,占19.25%[8-10,13]。

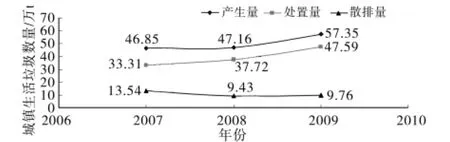

在水庫壩前至萬州區段范圍內,2007~2009年,累計城鎮生活垃圾產生量約1.51×106t,其中處置量約1.18×106t,散排量約3.3×105t。3年中,各年度研究區內城鎮生活垃圾產生量、處置量和散排量變化趨勢見圖6。由圖6可知,研究區內城鎮生活垃圾產生量逐年增加,但處置量也相應在增加,而散排量逐年減小,表明庫區內城鎮生活垃圾這一污染源頭得了有效控制。

圖6 研究區2007~2009年城鎮生活垃圾數量

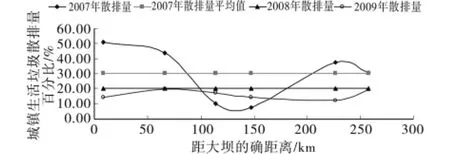

2007~2009年研究區內城鎮生活垃圾散排量所占產生量百分比的沿程變化[8-10]見圖7。由圖7可知,2007年散排量百分比平均值較2008、2009年更大,其最大值超過50%,均值約為30%,變化趨勢沿程逐漸減小;而2008年和2009年垃圾散排量百分比均控制在20%以下,相比于2007年平均減小了約40%,其值沿程波動變化不大。進一步說明城鎮生活垃圾的散排得到了有效控制,這是研究區內水質情況較好的原因之一。

3.2 工業廢水、城鎮生活污水直排

三峽庫區內城鎮沿河密布,人口密度較大,且沿河工業企業較多,容易形成點狀和非點狀污染源[4]。其中工業廢水、城鎮生活污水(后簡稱生活污水)直接排入水中也將導致庫區整體水質惡化。2006~2007年,庫區內工業廢水的累計排放量約21.46億t,其中COD約30.86萬t,NH3-N約2.46萬t;生活污水的累計排放量約22.2億t,其中COD約34.88萬t,NH3-N約4.01萬t[8-11]。

圖7 研究區2007~2009年城鎮生活垃圾散排量百分比沿程變化

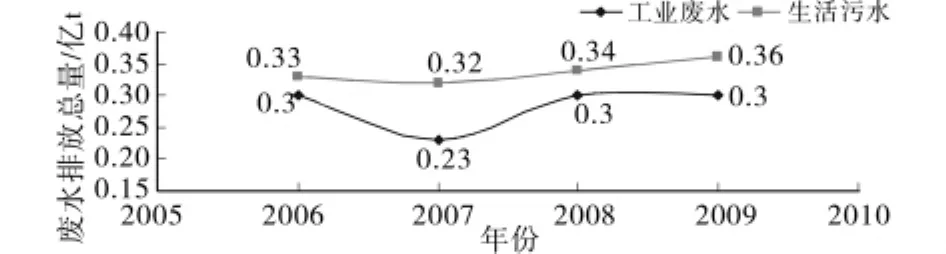

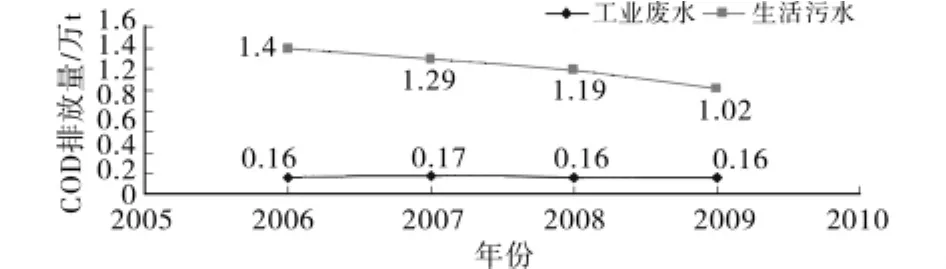

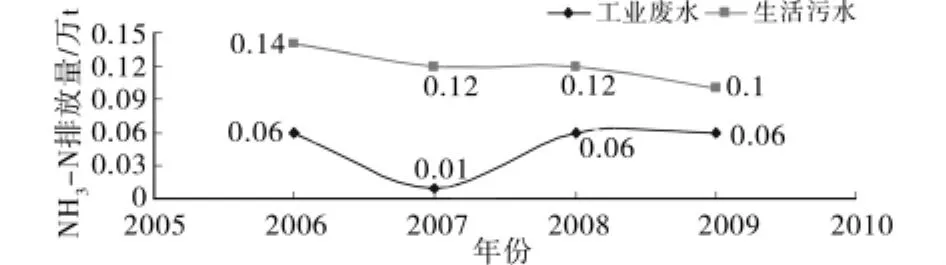

2006~2009年,研究區內工業廢水累計排放量為1.13億t,約占總體的5.26%,其中COD為0.65萬t,約占2.1%,NH3-N為0.19萬t,約占7.72%;生活污水的累計排放量為1.35億t,約占6.08%,其中COD 為4.9萬t,約占14.04%,NH3-N 為0.48萬t,約占11.97%[8-11]。如圖8、圖9、圖10所示,為研究區內各年度工業廢水、生活污水排放總量,COD、NH3-N排放量圖式。從圖中可得,生活污水的各指標排放量均要大于工業廢水,其中COD和NH3-N較為突出,這表明生活污水的直排對庫區水質影響略大。研究區內4年來工業廢水排放量2007年最低,其余各年均相同,生活污水的排放總量變化不大;生活污水中COD和NH3-N排放量逐年均有所降低,工業廢水中COD排放量基本未變,NH3-N排放量在2007年達到最低,其余3年均未變化。

圖8 研究區2006~2009年廢水排放總量

圖9 研究區2006~2009年COD排放量

圖10 研究區2006~2009年NH3-N排放量

綜上所述,研究區內生活污水較工業廢水對庫區水質影響略大,4年來水質污染物排放量變化較小,生活污水中的COD和NH3-N排放量逐年略有降低,這說明工業廢水和生活污水的直排得到控制,實為研究區內水質情況較好的又一重要因素。

3.3 庫區船舶污水直排

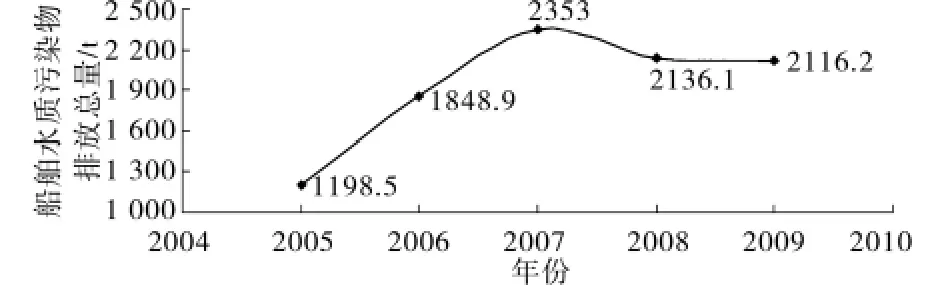

2005~2009年,對三峽庫區船舶污水中水質污染物(后簡稱船舶水質污染物)排放情況的監測結果表明,水質污染物超標排放的船只約占抽查船舶總量的68%[7-11],大多數船舶水質污染物未經處理就直接排放到庫區水環境中,這將造成庫區水質的嚴重污染。2005~2009年,三峽庫區內船舶水質污染物排放總量的變化見圖11。從圖中可看出,庫區內船舶水質污染物排放量2005~2007年逐年增加,到2008、2009年得到好轉,但總變化趨勢卻在增加。

圖11 三峽庫區2005~2009年船舶水質污染物排放總量

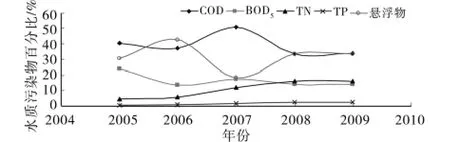

筆者概括整理得到在2005~2009年5年中,研究區內各船舶水質污染物排放量百分比在各年中的變化趨勢見圖12。其中水質污染物包括COD、BOD5、TN、TP和懸浮物。圖中TN、TP百分比逐年增加,BOD5逐年減少,COD和懸浮物變化波動較大,但總趨勢逐漸減小。其中COD、懸浮物所占比例最高,均值分別為39.3%和31.7%,成為研究區內的2類主要水質污染物。其中2005~2007年研究區內船舶水質主要污染物為COD、BOD5和懸浮物3類,而2008~2009年,BOD5含量略微低于TN,主要污染物則變為COD、TN和懸浮物。

圖12 研究區2005~2009年船舶水質污染物百分比

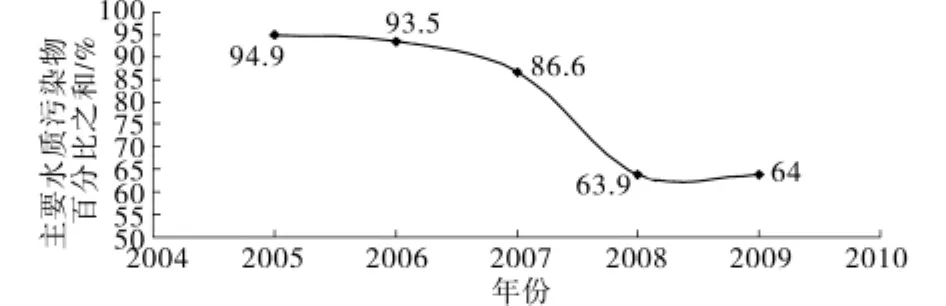

將各年中3類主要水質污染物百分比求和,得到研究區內各主要水質污染物逐年變化圖式,見圖13。從圖中可知,各主要水質污染物百分比逐年減少,從2005年的94.9%降低到2008、2009年的64%。總之,近年來船舶污水中的水質污染物直排得到有效制約,這為改善整個三峽庫區水環境質量作出了貢獻[13]。

圖13 研究區2005~2009年主要水質污染物百分比之和

4 結論

通過對三峽水庫壩前至萬州區段干流水質情況的分析表明,研究區內水質情況總體較好,沱口和官渡口斷面Ⅲ類及以下水質約占全年的80%以上,且Ⅱ類及以下水質所占比例逐年上升,充分說明研究區內的水質正逐年變好。研究區內城鎮生活垃圾散排量逐年略減小;城鎮生活污水較工業廢水對庫區水質影響略大,2006~2009年4年來廢水排放總量變化較小,城鎮生活污水中的COD和NH3-N排放量逐年略有降低;船舶污水中主要水質污染物百分比從2005年的94.9%降至2009年的64%,逐年減少,表明研究區內各水質污染源頭均得到了有效控制,這實為該區水質情況總體較好的重要因素。

[1]劉 輝,葉 丹,左 濤,等.三峽水庫水質演變趨勢及保護對策[J].水資源保護,2010,26(4):17-19.

[2]李迎喜,雷阿林.三峽水庫水環境保護的探討[J].人民長江,2008,39(23):55-58.

[3]邱光勝,徐 敏,葉 丹,等.三峽庫區支流富營養化研究[J].人民長江,2008,39(13):1-4.

[4]黃真理.三峽水庫水環境保護研究及其進展[J].四川大學學報:工程科學版,2006,9(5):7-15.

[5]陳永燦,付 健,劉昭偉,等.三峽水庫蓄水前后近壩水域的水質評價與分析[J].水力發電學報,2007,8(4):51-55.

[6]GB3838—2002地表水環境質量標準[S].北京:中國環境科學出版社,2002.

[7]呂平毓,米武娟.三峽水庫蓄水前后重慶段整體水質變化分析[J].人民長江,2011,42(7):28-32.

[8]國家環境保護總局.長江三峽工程生態與環境監測公報[R].北京:國家環境保護總局,2006.

[9]國家環境保護總局.長江三峽工程生態與環境監測公報[R].北京:國家環境保護總局,2007.

[10]國家環境保護部.長江三峽工程生態與環境監測公報[R].北京:國家環境保護部,2008.

[11]國家環境保護部.長江三峽工程生態與環境監測公報[R].北京:國家環境保護部,2009.

[12]國家環境保護部.長江三峽工程生態與環境監測公報[R].北京:國家環境保護部,2010.

[13]長江水利委員會.長江三峽工程生態與環境監測系統水文水質同步監測重點站年度報告[R].武漢:長江水利委員會,2008.