北京首次發現外來入侵植物刺果瓜

車晉滇, 賈峰勇, 梁鐵雙

(北京市植物保護站,北京 100029)

北京首次發現外來入侵植物刺果瓜

車晉滇, 賈峰勇, 梁鐵雙

(北京市植物保護站,北京 100029)

刺果瓜原產美國,2010年9月,北京在海淀區溫泉鎮太舟塢山林地帶首次發現,并對生態環境的危害進行了初步調查。本文對該種的形態特征、生物學特性、防控對策等進行了介紹。

外來入侵植物;刺果瓜;危害;防控對策

2010年9月25日,筆者在京郊登山時發現一種葫蘆科植物,經查閱相關資料,并經北京師范大學生命科學學院劉全儒教授鑒定為刺果瓜(SicyosangulatusL.),為外來入侵植物。為了便于雜草工作者識別該種雜草,及時開展相關的研究和防控工作,現將刺果瓜的形態特征、生物學特性、地理分布、危害等簡要介紹如下,供參考。

1 發現地點概況

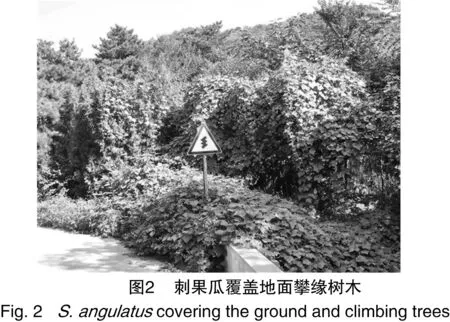

刺果瓜的發現地點位于北京市海淀區溫泉鎮太舟塢山林地帶的半山腰公路兩側,地處偏僻,遠離交通要道,附近無居民區、倉庫等公共設施,除登山者外,很少有人經過,傳入途徑不詳。發現地點海拔130 m,土壤為黃壤土,主要樹木為槐樹、榆樹、側柏、松樹、構樹、楓樹和灌木植物,主要草本植物有反枝莧、藜、巴天酸模、朝天委陵菜、黃花蒿、益母草、鬼針草、艾蒿、野菊花、苦菜、抱莖苦荬菜、秋苦荬菜、茜草、小根蒜、藎草、矛葉藎草、狗尾草、虎尾草等。發生面積約4 hm2,據初步調查,在發生區域內,有100多株樹木和灌木被刺果瓜嚴重攀援覆蓋(圖1),其中2株被纏繞枯亡。地面匍匐生長的刺果瓜枝繁葉茂,所覆蓋范圍內當地植物幾乎不能生長(圖2)。

2 形態特征

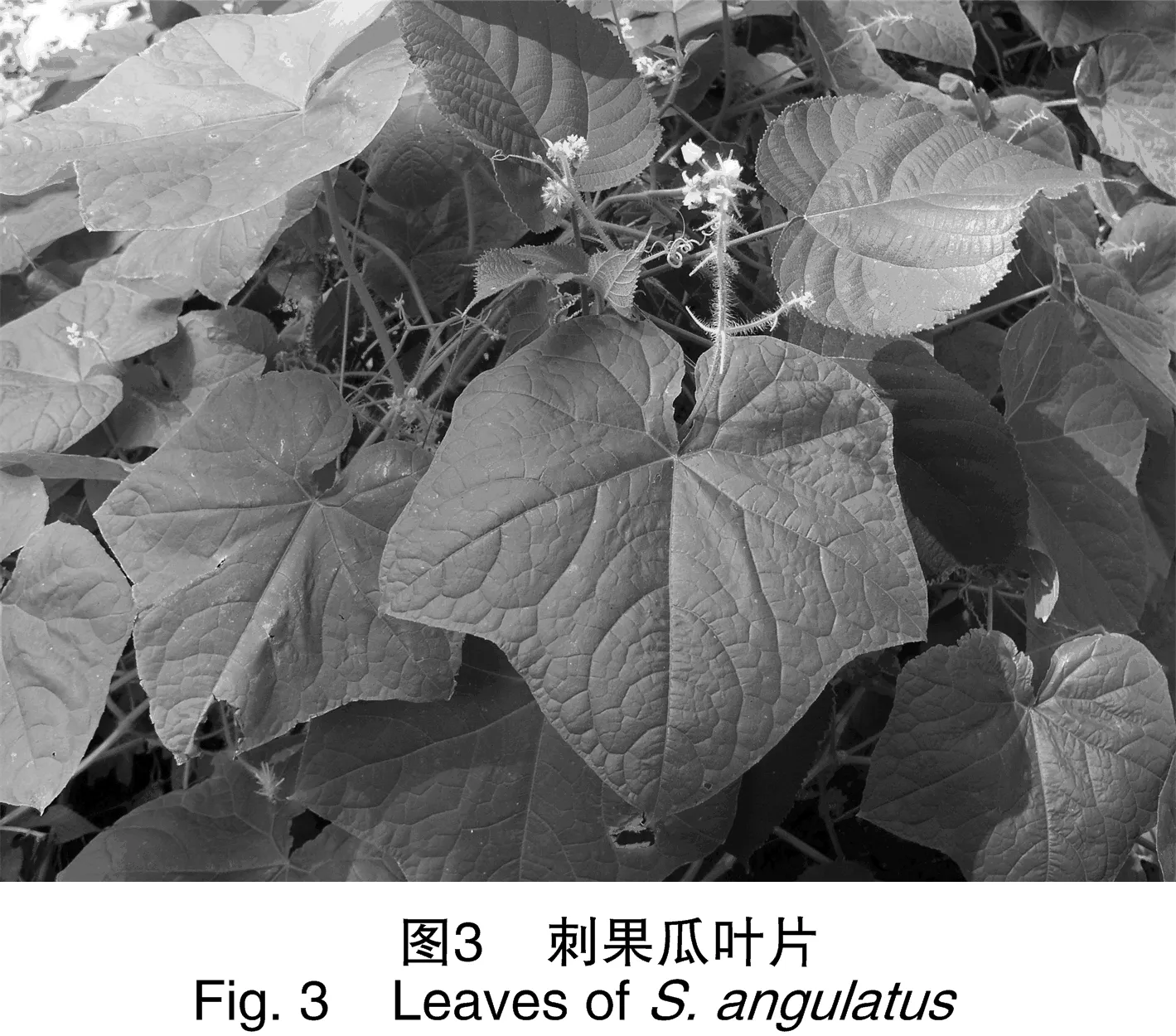

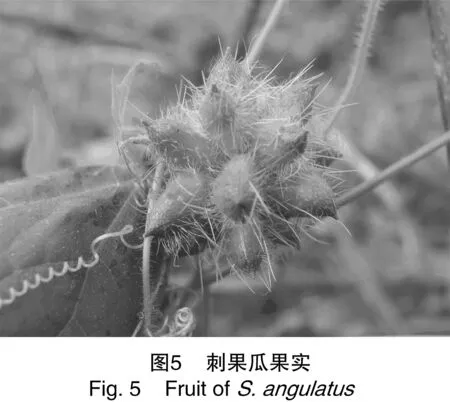

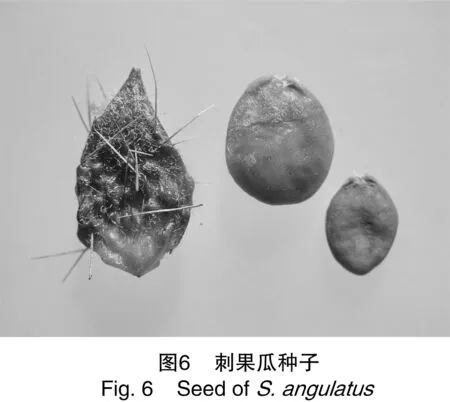

刺果瓜又名刺果藤、棘瓜、單子刺黃瓜、星刺黃瓜。莖細長,通常為4~6 m,長者可達10 m以上,莖具縱向的槽棱,其上密被白色柔毛;莖節處生卷須,密被白色柔毛,卷須3~5裂,細長螺旋狀。葉片形狀似黃瓜葉,長和寬近等長,約5~20 cm,通常具3~5角,角先端銳尖,葉基部深缺刻,葉片兩面微粗糙被短柔毛,葉緣具疏齒;葉柄長,密被白色柔毛(圖3)。花雌雄同株,雄花排列成總狀花序或頭狀聚傘花序;花序梗長10~20 cm,被白色柔毛;花托長4~5 mm,被柔毛;花萼5個,披針形至錐形;花冠直徑0.9~1.4 cm,花白色至淺黃綠色,具淺綠色脈,花5裂,裂片三角形(圖4);雌花較小,無柄,聚成頭狀,常10~15朵著生在1.0~3.0 cm長的花序梗頂端。果實3~20個簇生(圖5);成熟飽滿的果實后期形似調味品的大料瓣狀,長約2.0 cm,寬約1.2 cm,厚約5~6mm,其上密被白色柔毛,疏生長約8 mm的黃褐色細長刺;果實的中部和下部疏生瘤狀突起(圖6),果實不開裂,內含種子1粒。種子橢圓形或近圓形,扁平,長約1.0 cm,寬約9 mm,厚約2.5 mm,灰褐色或灰黑色,光滑,無光澤;種臍兩側各有1條長約3 mm增厚的黃白色邊(圖6)。

3 生物學特性

刺果瓜為葫蘆科野胡瓜屬一年生匍匐或攀緣草本植物。北京發生地觀察,刺果瓜春季出苗,生長快,迅速向四周地面擴展蔓延或攀緣鄰近的樹木向高處空間迅速發展。一株生長良好的刺果瓜,藤蔓的長度可達10余 m,可結數十粒種子,多者可達百余粒。當年出苗晚的刺果瓜,生長不茂盛,果實小,結籽量少(生長過晚的不能結果)。花期6—10月,果期7—11月,以種子繁殖。植株抗寒性較強,秋季10月底至11月初當其它草本植物枯黃時它仍可為綠色。刺果瓜的適生性強,在公路邊、荒地、山坡、灌木叢、樹林中均可生長。在背陰濕潤的環境中比在陽光充足的環境中生長更加茂盛。

4 地理分布

刺果瓜原產美國,北美洲的加拿大、墨西哥、加勒比地區有分布,現歐洲的克羅地亞、捷克、法國(西北部)、德國、匈牙利、意大利、摩爾多瓦、挪威、斯洛文尼亞、西班牙、瑞典、英國等均有報道;亞洲的土耳其、日本、朝鮮、中國亦有報道。在中國臺灣,1999年劉和義等報道臺灣中北部草地發現歸化種刺果瓜;在中國大陸,2003年秋,陳辰在遼寧省大連市郊馬攔河中游岸邊發現刺果瓜;王青等的報道確定為中國大陸野胡瓜屬首例歸化記錄[1];邵秀玲等2003年在山東省青島發現了刺果藤[2];2007年,王連東等在山東發現刺果藤和劍葉金雞菊[3]。

5 危害性

因刺果瓜具有生長快、迅速成景的綠化效果,美國曾經用它作綠化植物廣泛栽培,但由于它具有強烈的侵占能力,美國東部的特拉華州、印第安州、肯塔基州等將它作為有害雜草。歐洲一些國家曾從美國引進刺果瓜作為觀賞綠化植物,隨后刺瓜果在歐洲迅速擴展蔓延危害,引起了一些國家的重視,意大利、西班牙、挪威等國將它作為入侵雜草。刺果瓜在日本的農田和非耕地都有發生,侵襲當地植物,日本將它作為外來引進物種。日本研究資料表明,當每10 m2有15~ 20 棵刺果瓜時,玉米減產80%;每 10 m2有28~ 50 棵刺果瓜時,玉米減產90%~98%。

張淑梅等在大連發現刺瓜果在山林中、圍墻、籬笆、風景區、居民小區、水庫邊、森林動物園內等處都有大量茂盛的生長,并迅速向四周擴展蔓延或迅速向高處攀緣,所覆蓋區域內當地的草本植物幾乎不能存活,成片的灌木和部分樹木被纏繞而枯死,對生態環境的破壞性極大,被稱為是大連生態的最大殺手[4]。目前,北京刺果瓜的發生面積雖然不大,但危害也十分嚴重。

6 防控對策

由于刺果瓜對農林業和生態環境可造成嚴重危害,應引起有關部門的高度重視,及時進行防除。防控對策可從以下幾個方面考慮:

6.1 普查與監測

北京目前僅在海淀區溫泉鎮太舟塢山林間發現,應及時組織技術人員對其它地方進行普查和發生動態的監測,鎖定發生范圍,做到及時發現、及時防除,將其徹底消滅在小范圍發生區域之內。如果刺果瓜迅速擴展蔓延開來,很難做到徹底防除,生態系統將會受到嚴重破壞。刺果瓜的防除不是一朝一夕的事,必須進行連續防控,才能收到理想的效果。

6.2 農業防除

刺瓜果的葉片與黃瓜葉片相似,在幼苗期或幼株期很容易識別。根據這一特征,可在春季5—6月組織人力進行拔除。由于刺瓜果出苗期不整齊,應進行多次人工拔除,才能控制其蔓延傳播,此階段是農業防除的有利時機。

夏季刺瓜果生長旺盛,覆蓋度高,根部常被茂密交錯的莖蔓和其它植物覆蓋住,不易找到根部,人工拔除有一定困難。可盡早在刺果瓜結籽前,用鐮刀割斷它的藤蔓,使被纏繞的植物重見天日,得以正常生長。如果結籽后割取藤蔓,成熟的種子會落入地面,成為第二年的擴展源。

6.3 化學防除

目前,未見有關化學除草劑防治刺果瓜的報道。應積極開展化學除草劑的篩選試驗研究和技術推廣。在發生面積大不易人工防除的情況下,使用化學除草劑進行防除。使用化學除草劑時宜采用定向噴霧,噴藥時要注意不要直接噴到樹干和對除草劑敏感的植物上,以免對其它植物產生藥害。

[1]王 青,李 艷,陳 辰. 中國大陸葫蘆科歸化屬——野胡瓜屬[J]. 西北植物學報,2005,25(6):1227-1229 .

[2]邵秀玲,梁成珠,魏曉棠,等. 警惕一種外來有害雜草刺果藤[J]. 植物檢疫,2006,20(5):303-305.

[3]王連東,李東軍. 山東兩種外來入侵種——刺果藤和劍葉金雞菊[J]. 山東林業科技,2007(4):39 .

[4]張淑梅,王 青,姜學品,等. 大連地區外來植物——刺果瓜(SicyosangulatusL.) 對大連生態的影響及防治對策[J]. 遼寧師范大學學報:自然科學版,2007,30(3):356-358.

FirstRecordoftheInvasivePlantSicyosangulatusinBeijingCity

CHE Jin-dian, JIA Feng-yong, LIANG Tie-shuang

(Beijing Plant Protection Station,Beijing100029,China)

SicyosangulatusL. is native to the United States. In September of 2010,when it was first discovered in the mountain forest zone of Taizhouwu,Haidian District of Beijing,a preliminary study was conducted to assess its potential negative impact to the local ecological environment. Morphological and biological characteristics and the corresponding control measures for this species are discussed in this paper.

invasive plant;SicyosangulatusL.;harm;control measures

S451

A

1003-935X(2013)01-0066-03

車晉滇,賈峰勇,梁鐵雙. 北京首次發現外來入侵植物刺果瓜[J]. 雜草科學,2013,31(1):66-68.

2012-11-26

車晉滇(1956—),男,山西晉城人,推廣研究員,主要從事雜草學研究。Tel:(010)62052428。E-mail:chejindian@sina.com。

賈峰勇,農藝師,主要從事植物保護研究。 Tel:(010)82084276;E-mail:jiafenyong@126.com。