硬巖型鈾礦化(點、帶)地球物理特征

王志宏,全旭東,王利民,山科社,郭新紅

(核工業航測遙感中心,河北 石家莊 050002)

0 前言

硬巖型鈾礦是我國主要的鈾礦類型之一,經過前幾輪勘查,該類鈾礦床地表和淺部規模較大的已得到揭露,而淺~深部隱伏鈾礦就成為主要探測對象,找礦難度愈來愈大,成本愈來愈高。在這種情況下,使用單一的手段尋找這類礦床已不能完全適應當前鈾礦地質所面臨的新形勢和艱巨任務,需開展綜合物探找礦,來圈定鈾成礦有利地段[1-2]。

作者介紹了不同地區綜合物探方法的勘查效果,分析總結了硬巖型鈾礦床(點、帶)的地球物理特征,為尋找該類鈾礦有利地段提供了重要信息。

1 桃山地區

1.1 地質及物性特征

桃山地區經過幾代地質工作者的努力探索,已勘探出十二個鈾礦,發現了眾多鈾礦點帶。鈾礦大多數分布在兩條深裂的夾持部位,即北東向的大余~南城深斷裂(桃山斷裂)和北北東向鷹潭~安遠深斷裂的夾持部位。在構造的變異部位、構造交結點、隱伏小巖體、巖脈、蝕變巖帶等部位,被認為是鈾成礦最有利的部位,其中又以桃山巖體中部的燕山早期晚階段打鼓寨(由中粒二云母花崗巖、中粒少斑黑云母花崗巖、中粒黑云母花崗巖組成)內外接觸帶最為集中[4]。

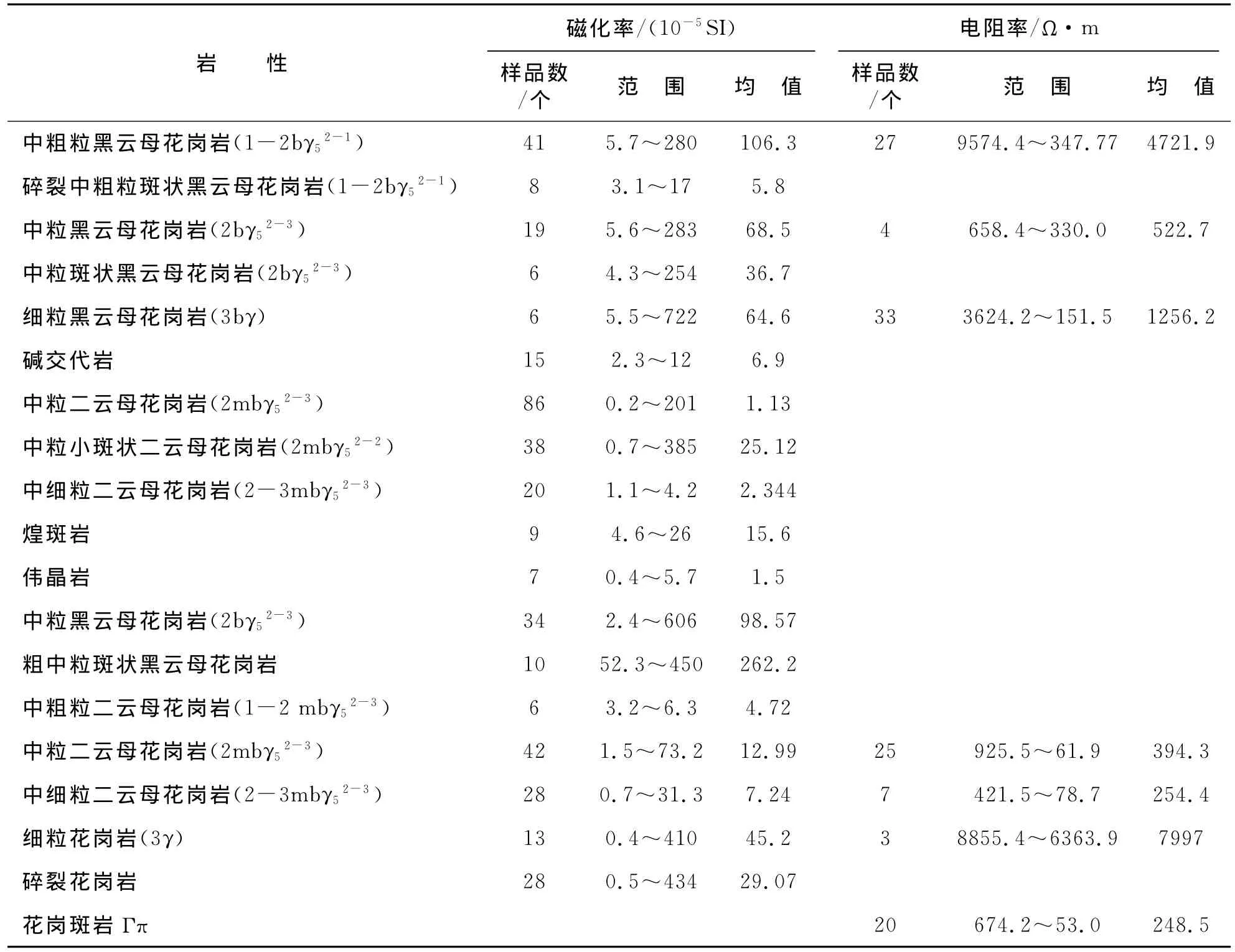

由表1可知,桃山地區巖石磁性大小與花崗巖中黑色礦物含量有關,二長花崗巖(ηγ)磁化率最高,次為中粒黑云母花崗巖(2bγ52-3)、細粒二云母花崗巖(3mγ),其余巖石磁化率則較小。中粒黑云母花崗巖(2bγ52-3)為中阻特征,中粒二云母花崗巖 (2mbγ52-3)、中細粒二云母花崗巖(2-3mbγ52-3)、花崗斑巖(γπ)電阻率為中低阻特征,而中粗粒黑云母花崗巖(1-2bγ52-1)、細粒二云母花崗巖(3mbγ)、構造角礫巖則為高阻特征。

1.2 地球物理特征

1.2.1 電阻率特征

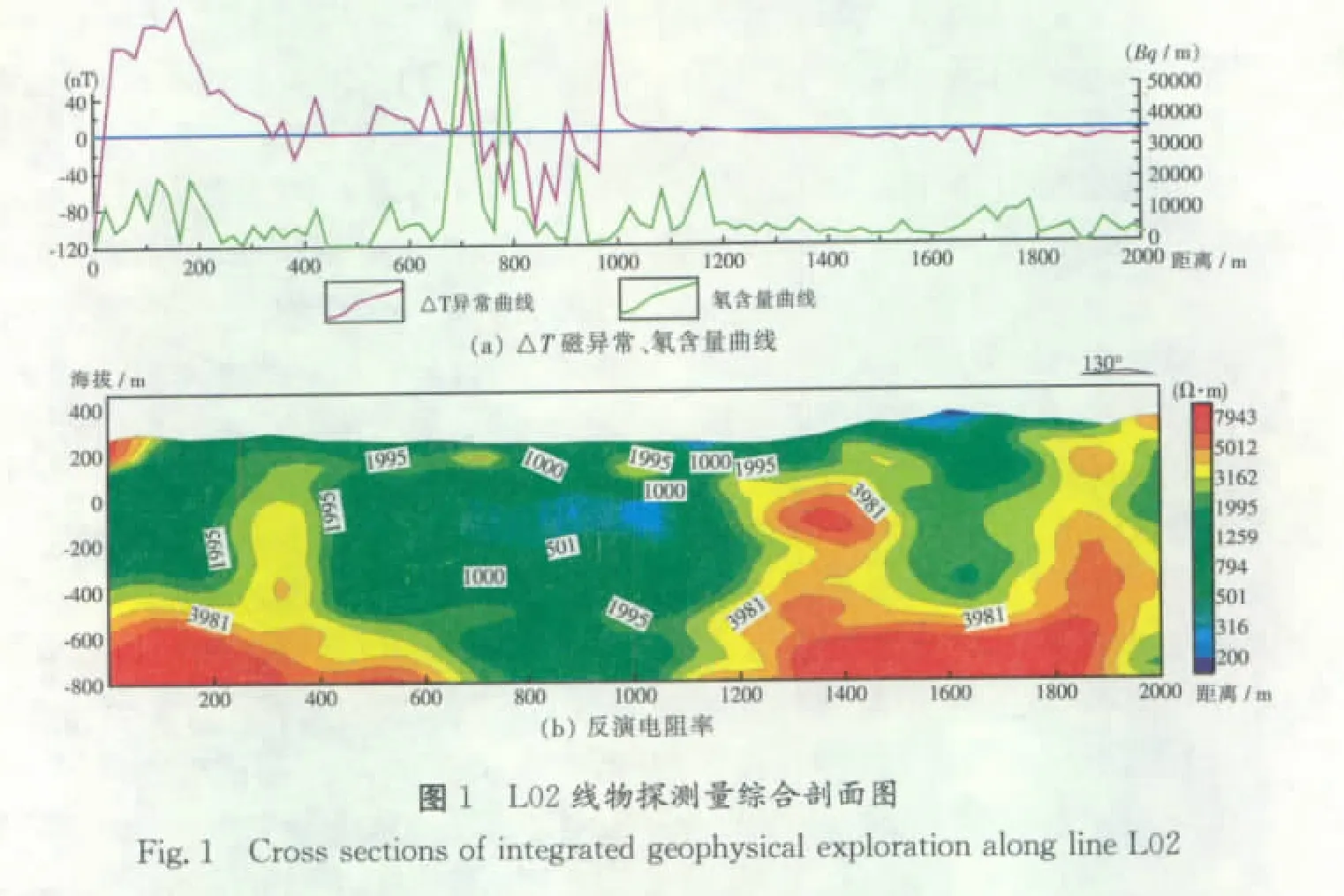

圖1為桃山地區L02線反演電阻率及△T磁異常、氡含量曲線綜合剖面圖,平距800m附近為6214鈾礦床。由圖1(a)中可以看出,△T磁異常曲線在礦床附近出現明顯的跳躍變化,其兩則△T磁異則相對平穩,磁異常表現為負磁異常,磁場強度一般為-50nT左右。活性炭資料反映,鈾礦床附近氡含量出現明顯的異常高值,兩側表現為背景值,較好地反映了深部的鈾源信息[10];從圖1(b)可以看出,6214鈾礦床附近,位于桃山斷裂與黃潭斷裂之間,構造裂隙密集發育,巖石破碎。電阻率等值線整體呈“凹”槽狀,電阻率一般小于1 000Ω·m,中間夾團塊狀低阻,構造裂隙在海拔-500m以淺影響寬度較大,約為600m,而以深其影響減小。

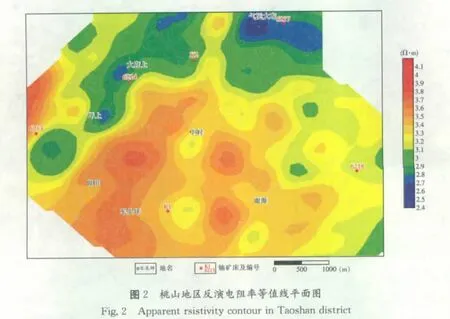

圖2可以看出,桃山地區反演電阻率整體呈高阻特征,北部、東部存在條帶狀、團塊狀中低阻。桃山斷裂附近總體呈中低阻特征,而各礦床均處于高電阻率、低電阻率過渡區附近。6214礦床、6217礦床及K2礦床一般位于低阻與中阻過渡帶偏低阻區一側,反演電阻率一般小于1 000Ω·m;6213礦床、K1礦床及6218礦床則一般位于中阻與高阻過渡段偏中阻區一側,反演電阻率一般為1 500Ω·m左右。

1.2.2 磁場特征

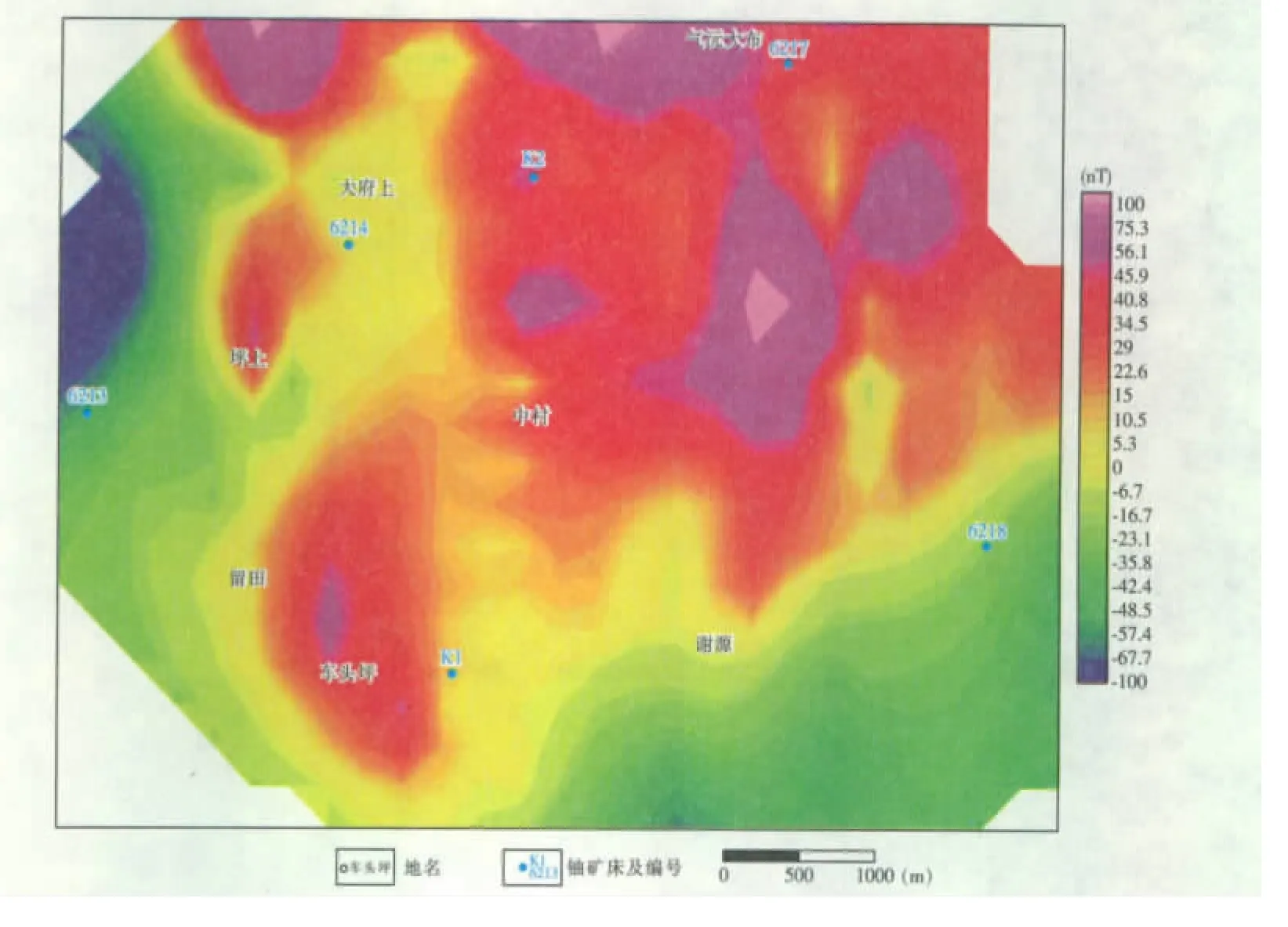

由△T異常等值線平面圖(見圖3)可以看出,區內磁場面貌總體呈“C”狀,西部和南部為負磁場區,北東部則為正磁場區。西部負磁場區磁場強度均小于0nT,由地質資料可知,該磁場特征主要與中粗粒黑云母花崗巖、中粒二云母花崗巖巖性有關,且與區內巖石構造裂隙相對發育也有一定關系。北東部正磁場區磁場強度均大于0nT,局部地段存在磁場強度均大于50nT團塊狀強磁異常。據地質資料可知,該區地表出露中粒二云母花崗巖、中粗粒黑云母花崗巖。由物性資料可知,該巖性在區內只可能引起中等磁場強度,推測該區強磁異常可能是由深部的中粒斑狀黑云母二長花崗巖引起的。東南負磁區磁場強度均小于0nT,主要是由中粗粒黑云母花崗巖和中粒黑云母花崗巖等巖性引起,且與區內巖石構造裂隙相對發育有關。

6213礦床、K1礦床、6214礦床及6218礦床均位于△T強、弱磁異常過渡帶偏弱磁異常一側,△T磁異常一般為0nT左右,而K2礦床及6217礦床則位于強磁與較強磁異常區偏較強磁異常一側,△T磁異常一般為50nT左右。

表1 桃山地區巖石物性參數統計表Tab.1 Statistics of rock petrophysics in Taoshan district

2 紅山子地區

2.1 地質及物性特征

基底主要由中、上志留統和二疊系組成,巖性主要為凝灰質粉砂巖夾流紋質角礫凝灰巖、英安質角礫凝灰巖、灰綠色安山巖、玄武巖、火山角礫巖、凝灰巖夾砂巖、板巖、沉凝灰巖等,蓋層主要由侏羅紀、白堊紀和新近紀火山巖系構造,賦礦層為上侏羅統滿克頭鄂博組流紋巖和粗面巖[3]。

侵入巖廣泛發育,與鈾、鉬多金屬成礦關系密切。斷裂構造按走向可劃分為NE向、NNE向、NW向、EW向四組斷裂。EW向斷裂形成時間最早,其次為NE向、NNE向及NW向,NW向斷裂最晚。火山塌陷過程中產生的F1弧形斷裂和F2層間滑動斷裂,為礦床的Ⅱ級控礦構造,西部F1弧形斷裂控制著3號礦帶(點)、5號礦帶(點)、7號礦帶(點)、8號礦帶(點)、9號礦帶(點)的展布;東部F2層間斷裂,控制1礦帶(點)、2礦帶(點)、4礦帶(點)、12礦帶(點)的展布。

為了解區內不同巖石的物性參數特征,在區內進行了巖石物性測量,結果見表2。

圖3 桃山地區△T異常等值線圖Fig.3 Magnetic anomalies contour in Taoshan district

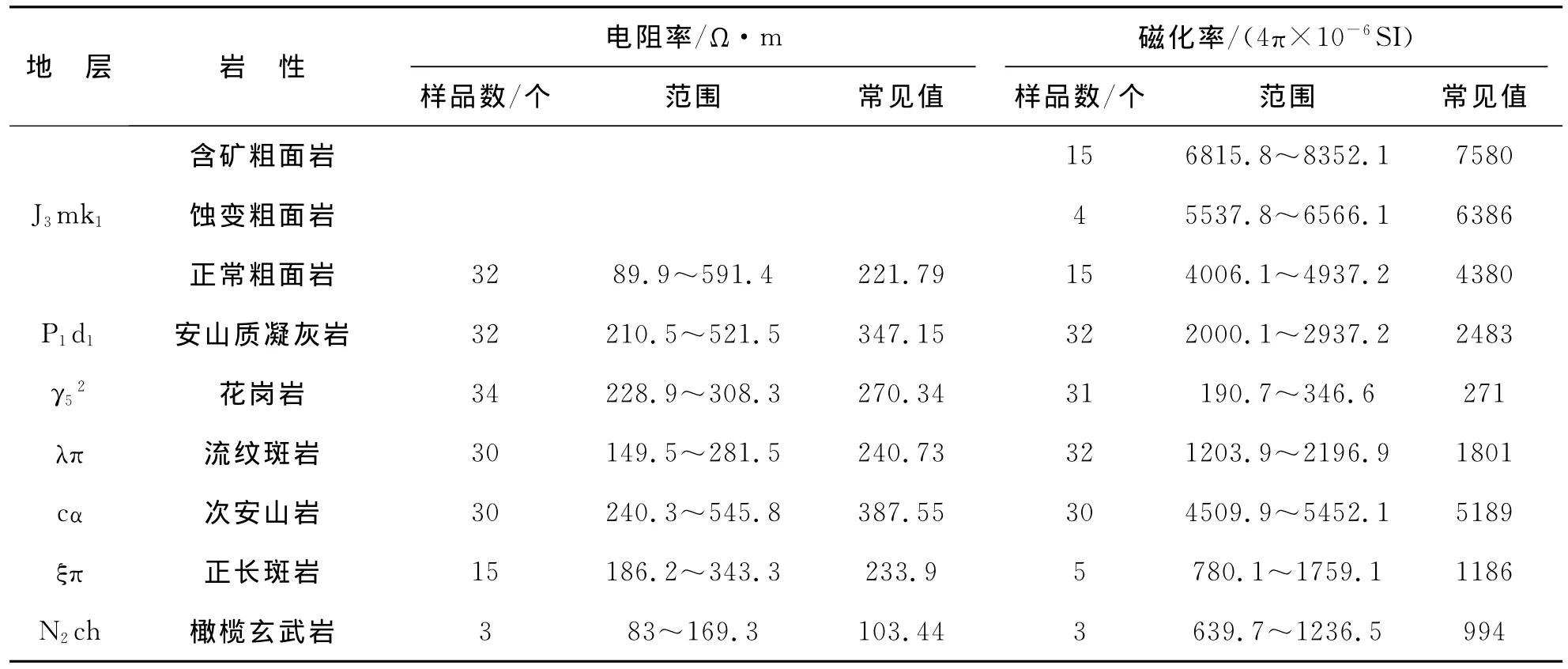

表2 紅山子地區巖石物性參數統計表Tab.2 Statistics of rock petrophysics in Hongshanzi district

由表2可知:①次安山巖、安山質凝灰巖電阻率最大,為高阻電性特征;②花崗巖、正長斑巖為中阻電性特征;③粗面巖、流紋斑巖呈中低阻電性特征;④新近系橄欖玄武巖呈低阻電性特征。上侏羅統滿克頭鄂博組粗面巖整體表現為強磁特征,變化范圍較大,介于在(4 006.1~8 352.1)×4π×10-6SI之間,當粗面巖發生蝕變、含礦時,其磁性明顯增強;次安山巖磁化率為5 189×4π×10-6SI,為強磁性特征;安山質凝灰巖磁化率為2 483×4π×10-6SI;流紋巖磁化率為1 801×4π×10-6SI,為弱磁特征;花崗巖、橄欖玄武巖、正長斑巖的磁化率一般小于1 200×4π×10-6SI,為弱磁特征。

2.2 地球物理特征

2.2.1 電阻率特征

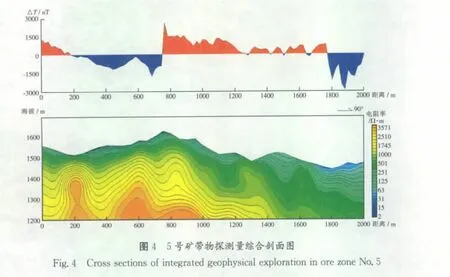

5號礦帶產于F1弧形斷裂上盤的碎裂鈉長石化粗面巖中,巖石較破碎,賦存最高標高為1 527m,最低標高為1 466m,垂深61m,礦石類型為鈾-鉬類型。圖4為過5號礦帶的L02線物探測量綜合剖面圖,測線平距1 150m處為5號礦床。由圖4可以看出,礦帶處由于斷裂的影響,巖石破碎、裂隙發育,反演電阻率等值線形態整體呈一“凹”字形,電阻率一般為500Ω·m,上部為低阻,下部為高阻特征;磁場特征則反映為正磁異常帶內相對偏弱磁異常一側,磁異常強度一般為500nT左右。

2.2.2 磁場特征

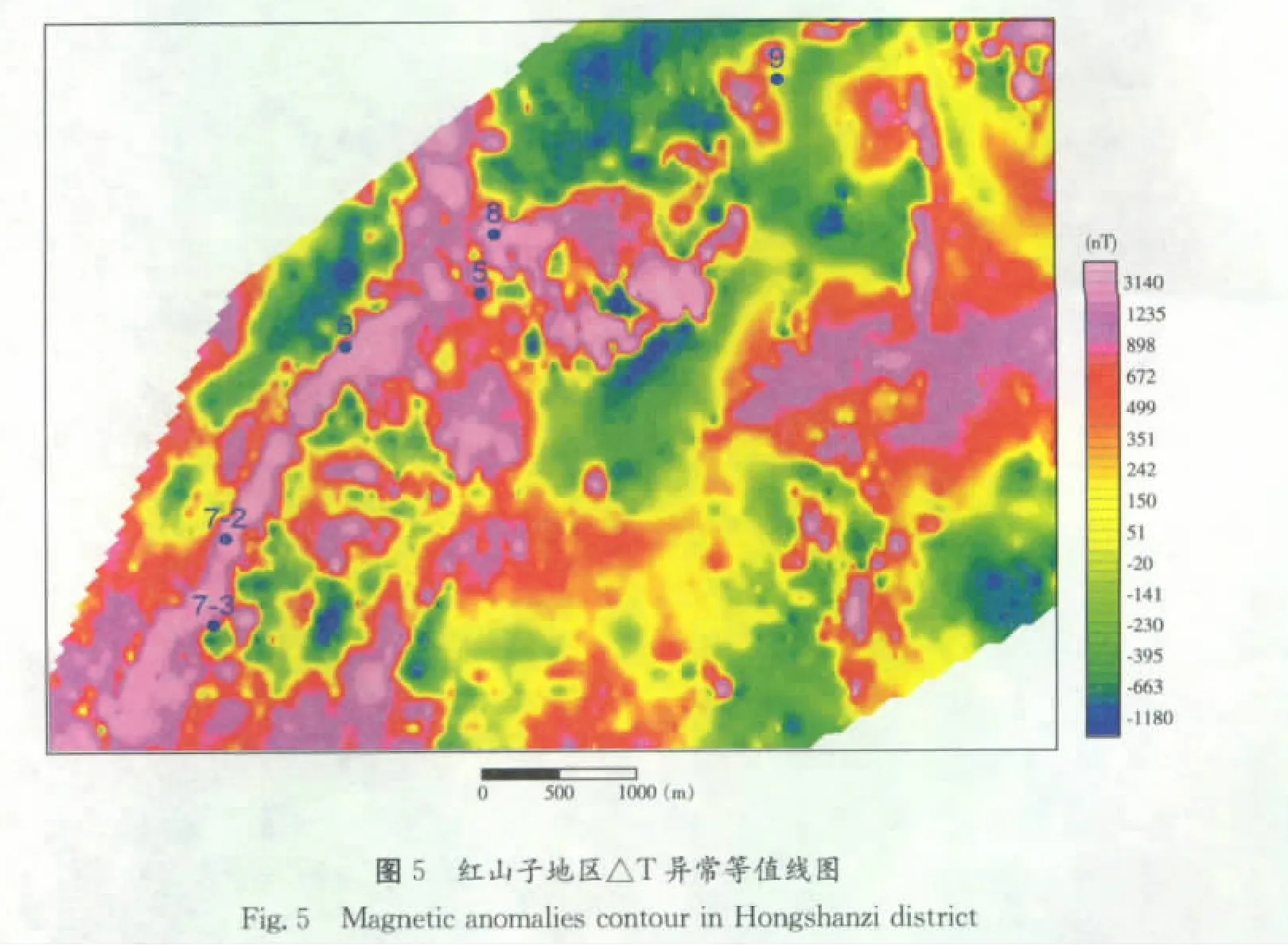

由圖5可知,區內含礦巖性粗面巖呈現為明顯的強磁場特征,整體呈北東向條帶狀分布。5號鈾礦化、6號鈾礦化、7號鈾礦化、8號鈾礦化、9號鈾礦化地段除8號鈾礦化地段位于強磁異常區內,其余鈾礦化地段△T磁異常多位于強磁與弱磁異常過渡地段偏弱磁異常一側。9號礦化地段△T磁異常一般為0nT左右,西側為磁正磁異常,東側則為弱負磁異常;8號鈾礦化△T磁異常一般大于1 500nT,為強磁異常;5號鈾礦化、6號鈾礦化、7號鈾礦化地段△T磁異常一般為500nT左右,其一側強磁異常為2 000nT,弱磁異常一般為0nT。

3 硬巖型鈾礦化(點、帶)地球物理特征

通過對桃山、紅山子地區典型鈾礦化(點、帶)與地球物理場對應關系分析,了解了不同地區鈾礦床(點、帶)附近巖石的地球物理場特征,結果表明:

(1)硬巖型鈾礦化(點、帶)由于受構造作用,巖石破碎,同時構造也改造或破壞了原主巖的鐵磁性物質結構,使磁性降低;同時由于地球化學、溫度等作用,使巖石因高溫熱流遭受蝕變礦化,導致巖石所謂的高溫蝕變退磁。因此,在鈾礦化(點、帶)周圍形成相對弱磁異常區,這種弱磁異常區有時甚至超過了鈾礦化(點、帶)的范圍,形成明顯的標志。在△T磁異常等值線平面圖中,鈾礦化(點、帶)一般位于強弱磁異常過渡地帶偏弱磁異常一側[7-8]。

(2)硬巖型鈾礦化(點、帶)一般位于斷裂交匯的構造結部位,其次為密集的節理帶附近。由于斷裂及密集的節理帶附近巖石破碎程度較高,裂隙發育,蝕變較強,電阻率明顯降低。鈾礦化(點、帶)在斷面圖中多呈高低阻梯度變化帶或中低阻區,平面圖中多位于中低阻過渡帶偏低阻一側[6]。

4 結論

在硬巖型鈾礦床外圍進行攻深找盲綜合地球物理勘查時,一方面要加強地質研究,另一方面是應開展綜合物探方法及地球物理模式綜合找礦,各種方法優勢互補,這對探查深部鈾礦賦存有利地段,可以起到事半功倍的效果,可較好地解決硬巖型鈾礦深部探測的相關地質問題,為新一輪鈾礦勘查提供有力手段[9-10]。

[1]李建飛,付錦,范洪海,等.硬巖鈾礦放射性物化探綜合勘查技術[J].南華大學學報,2007,21(4):42-47.

[2]劉祜,程紀星,腰善叢,等.電、磁綜合方法在南方硬巖型鈾礦勘查中的應用[J].物探與化探,2011,35(6):739-742.

[3]陳東歡,范洪海,王鳳崗,等.沽源-紅山子地區火山巖型鈾礦床蝕變特征[J].鈾礦地質,2011,27(2):88-94.

[4]曾文樂,郭湖生.在桃山地區尋找隱伏富大鈾礦的思考[J].地質評論,2010,56(1):43-50.

[5]龍期華.江西主要鈾礦田地球物理場特征及成礦環境[J].華地地質學院學報,2000,23(2):157-162.

[6]丁長河,姜啟明.湘贛交界廘井地區鈾礦地球物理特征及成礦前景[J].華東理工大學學報,2011,34(2):147-154.

[7]王磊,李天成,楊新雨,等.鉆孔巖心磁化率及PXRF測量在智利月亮山鐵銅礦區應用與找礦預測[J].地質與勘探,2012,48(2):396-405.

[8]管志寧.地磁場與磁力勘探[M].北京:地質出版社,2004.

[9]許樹德.內蒙二連盆地北部重磁電資料綜合解釋預測含油有利區[J].物探化探計算技術,2007,29(增刊):269-274.

[10]胡杰,錢美平,何委薇,等.綜合物探方法在柴達木盆地油砂山~油南地區構造研究中的應用[J].物探化探計算技術,2010,32(5):522-527.