濟南鐵路局經十路高層住宅項目結構設計要點分析

徐書晨

(中鐵工程設計咨詢集團有限公司濟南設計院,濟南 250022)

1 設計概況

濟南鐵路局經十路職工高層住宅項目為鐵路局安居重點工程,總建筑面積91 800 m2,包括4棟高層住宅、地下車庫及幼兒園等。其中1號樓地上26層,地下2層,地上總高76.4 m,2~4號樓地上20層,地下1層,地上總高59.6 m,層高2.8 m。

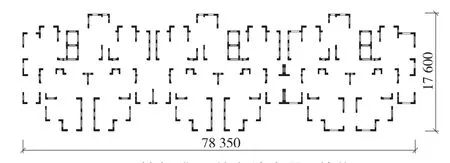

高層住宅采用現澆鋼筋混凝土剪力墻結構形式,抗震設防烈度為6度,基本加速度0.05g,設計分組為第3組,抗震等級為4級。剪力墻、梁、板混凝土強度等級底部加強區為C40,其他為C35,基礎采用鋼筋混凝土樁筏結構,基礎混凝土強度等級為C40。見圖1。

2 剪力墻設計

2.1 剪力墻布置(圖2)

剪力墻結構是現代高層建筑中常用的結構形式之一,以建筑物墻體作為豎向承重和抗側力構件,是一種能較好抵抗側向力的結構體系。其平面布置宜遵循分散、對稱、雙向布置的原則,應均勻布置在建筑物周邊、樓梯間、電梯間、平面形狀變化較大部位,間距不宜過大。縱橫向剪力墻宜組成“L”形、“T”形等形式貫通建筑物全高,避免一字形墻體。

本工程地下二層外墻厚度為300 mm,內墻厚度為250 mm;地下一層外墻厚度為250 mm,內墻厚度為200 mm;地上墻體厚度為200 mm。電梯間四周布置剪力墻,一般墻肢長度大于8倍墻體厚度并設置翼緣。根據《高層建筑混凝土結構技術規程》(JGJ3—2010)(以下簡稱《高規》)第 4.2.2條,1號樓主體高度74.9 m,屬于對風荷載比較敏感的高層建筑,基本風壓按1.1倍采用,取值為0.5 kN/m2,剪力墻布置時,分戶之間增設貫通剪力墻,以增強水平抗側力能力。

圖1 高層住宅小區效果圖

圖2 1號樓標準層剪力墻布置(單位:mm)

2.2 剪力墻計算

剪力墻結構是由一系列的豎向縱、橫墻和平面樓板組合在一起的空間盒子式結構體系。它所承受的荷載除樓板傳來的豎向荷載外,還有水平作用的地震荷載及風荷載。

本工程采用PKPM-SATWE結構空間有限元設計軟件進行設計,剪力墻輸入主要有2種方式,一是按墻肢輸入,墻肢之間設鋼筋混凝土梁;另一種是直接輸入整片墻,然后在墻體開洞。經設計比較,采用第一種輸入方式更直觀真實,墻肢間跨高比不小于5的鋼筋混凝土梁按框架梁設計,跨高比小于5的按連梁設計,即在模塊“特殊構件”里定義為兩端鉸接,僅貫通剪力墻按照剪力墻開洞輸入。

2.3 剪力墻連梁設計

與剪力墻相連的梁稱為連梁。連梁具有跨度小、截面大等特點,作為一種耗能構件,連梁對承擔豎向荷載下的彎矩所占比例較小,在水平荷載作用下容易出現剪切裂縫。因此,在豎向荷載作用下,連梁剛度不宜折減,連梁支座彎矩的降低可通過支座彎矩調幅來解決;在水平荷載作用下,連梁剛度可以折減,當風荷載作用時,折減系數不宜小于0.8。

在本工程設計中,地震烈度為6度,為受風荷載控制的高層建筑,對連梁采取剛度折減后,個別連梁仍出現正截面受彎承載力或斜截面受剪承載力不足的現象,采取了以下措施:增加剪力墻的厚度,即增加連梁截面的寬度,以提高連梁的截面承載力;增加剪力墻數量,以減少每片墻承擔的水平力;加大洞口,以增加連梁的跨度;減小連梁的截面高度,以降低連梁的剛度等措施,使連梁內力符合截面設計的要求。

3 主要計算結果控制

根據規范要求,以1號樓為例,計算結果控制主要有以下方面。

(1)規則性判斷:1號樓總長78.5 m,寬度最小處為 8.3 m,L/B=78.5/8.3=9.4>6.0,為細腰形平面,根據《高規》第3.4.3條判定為平面不規則,據《抗規》第5.1.1條,應計入雙向地震作用下的扭轉影響。

(2)整體穩定控制:根據整體穩定及抗傾覆計算結果,按照《高規》第5.4.4條判斷整體穩定是否滿足要求。1號樓X向剛重比4.72,Y向剛重比3.71,大于1.4,滿足整體穩定要求。

(3)剛度比控制:根據《高規》第3.5.2條,樓層側向剛度不宜小于相鄰上部樓層側向剛度的70%或其上相鄰三層側向剛度平均值的80%,可通過結構設計軟件PKPM中的 SATWE模塊-“建筑結構總信息”-“計算信息”中的 RatX1、RatY1(X,Y方向本層側移剛度與上一層相應側移剛度70%的比值或上三層平均側移剛度80%的比值中之較小者)是否大于1判定。本工程經計算,每一層的側向剛度均滿足規范要求。

(4)嵌固端側向剛度比控制:本工程地下室頂板作為嵌固端,根據《高規》第5.3.7條,當地下室頂板作為上部結構嵌固部位時,地下室結構的樓層側向剛度不應小于相鄰上部結構樓層側向剛度的2倍。可通過SATWE模塊-“建筑結構總信息”-“計算信息”中地下室頂板所在標準層的 RatX2,RatY2(X,Y方向本層側移剛度與上一層相應側移剛度比值)是否大于2判定。

(5)周期比控制:根據《高規》第3.4.5條,結構扭轉為主的第一自振周期與平動為主的第一自振周期之比不應大于0.9。1號樓扭轉為主的第一自振周期1.622 8 s,平動為主的第一自振周期2.416 9 s,比值0.67,滿足要求。

(6)位移比控制:根據《高規》第3.4.5條,在考慮偶然偏心影響的地震作用下,樓層豎向構件的最大水平位移和層間位移不宜大于該樓層平均值的1.2倍,不應大于該樓層平均值的1.5倍。根據《高規》第3.7.3條,剪力墻結構樓層層間最大位移與層高之比(即層間位移角)不應大于1/1 000。1號樓 Y+5%偶然偏心地震作用下,Y方向最大位移比為1.14,最大層間位移比為1.12,最大層間位移角為1/2 715,滿足要求。其他地震作用類同,可通過SATWE模塊-“位移輸出文件”進行判別。

4 基礎設計

本工程場地為適宜建造房屋的均勻地基,采用鉆孔灌注樁樁筏基礎,樁徑600 mm,樁長27 m,置于全風化輝長巖內,入巖深度不小于1 200 mm,單樁承載力特征值1 600 k N,筏板厚度1 200 mm,外挑長度1 000 mm,采用PKPM-JCCAD“樁筏、筏板有限元計算”。

5 結構措施

5.1 平面凹槽處增加連梁及厚板加強

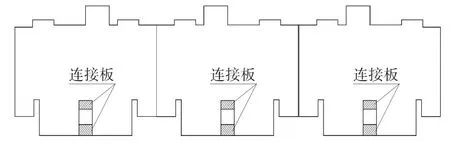

本工程1號樓南側分戶之間平面有凹槽,凹入深度4.8 m,根據規范要求,當中央部分樓板有較大削弱時,應加強樓板以及連接部位墻體的構造措施,設計時,在外伸段每隔3層在凹槽處設置連接板,如圖3所示,既能滿足結構設計要求,又能滿足建筑采光及立面效果要求。

圖3 建筑平面形狀示意

5.2 電梯井、樓梯間周邊樓板加厚

考慮電梯井、樓梯間開洞對結構的削弱影響,設計時將周邊樓板加厚至120 mm,并采用雙層雙向配筋等措施加強。

5.3 梁與墻相交處的處理

梁與墻在平面外相交時,主要有以下幾種處理方式:一是在梁支座處設扶壁柱或沿梁軸線方向布置剪力墻;二是將支座處改為鉸接;三是在支座處墻內設型鋼或暗柱,提高支座處墻體剛度。本工程設計時采用的是第一種方法,利用建筑門垛作為墻體的扶壁柱,不出現“一”字形墻體。

5.4 后砌填充墻應加強構造措施

后砌填充墻作為非結構構件,不應忽視其構造措施。填充墻應沿墻高每隔0.5 m配置2φ6 mm拉結鋼筋與剪力墻拉結,每邊伸入墻內不應少于500 mm。樓梯間、電梯間填充墻拉結筋通長設置;當墻長大于5 m時,墻頂與梁宜有拉結;墻長超過層高2倍時,宜設置鋼筋混凝土構造柱;墻高超過4 m時,墻體半高宜設置與端柱連接且全長貫通的鋼筋混凝土水平系梁。填充墻窗臺高程處,設置水平現澆鋼筋混凝土帶。填充墻轉角處及懸挑端,應設置鋼筋混凝土構造柱。

5.5 主樓與裙房施工要求

根據施工工序,裙房在主樓施工完成后進行,利用此時間差,在主樓上部施工時,梁板澆至相鄰裙房第一跨的1/3跨度處,并甩出裙房的梁板鋼筋,并對主樓進行沉降觀測,待主樓封頂沉降穩定后再澆筑裙房部分,減少因不均勻沉降引起的構件開裂現象。

5.6 解決剪力墻超長問題

本工程1號樓水平向總長78.35 m,根據規范要求,現澆鋼筋混凝土剪力墻結構室內伸縮縫最大間距45 m,地下室墻體室內伸縮縫最大間距30 m,設計時采用上部結構單元之間設置伸縮縫,地下結構設置2道后澆帶的措施來解決剪力墻超長的問題。

6 結語

目前,該項目主體結構已全部竣工。隨著社會經濟的發展和人們生活水平的提高,高層剪力墻結構已成為住宅建筑主要結構型式之一,結構設計應首先從概念設計出發,把握全局,具體設計時應綜合考慮多種因素,既要滿足建筑設計要求,達到預期的建筑效果,又要通過合理的結構布置,精準的計算數據,嚴格的設計把控達到設計的日臻完善。

[1]包世華,方鄂華.高層建筑結構設計[M].2版.北京:清華大學出版社,1990(10).

[2]中華人民共和國.GB 50011—2010 建筑抗震設計規范[S].北京:中國建筑工業出版社,2010.

[3]中華人民共和國.JGJ 3—2010 高層建筑混凝土結構技術規程[S].北京:中國建筑工業出版社,2010.

[4]田源.超長且平面、立面不規則建筑結構的設計分析[J].鐵道標準設計,2010(5):106-108.

[5]常建梅.聯通如意機房樓結構設計[J].鐵道標準設計,2006(5):75-76.

[6]姜學詩.剪力墻結構設計中有關問題的探討[J].建筑結構,2003(12):17-20.

[7]唐意,嚴亞林,金新陽.高層建筑風荷載相干性研究[J].建筑結構,2011(11):121-124.

[8]孫海濤,蒲曉琴,盧建宇.依力帕提.某高層住宅剪力墻設計與應用[J].建筑技術,2011(4):361-363.

[9]王志全.高層建筑剪力墻中的連梁設計[J].山西建筑,2007(31):79-80.

[10]賴伯舟.高層建筑樁筏基礎優化設計的新思路[J].山西建筑,2007(2):114-115.