鮑曼不動桿菌的分布及耐藥性分析

江新 甘正端 黃慶梅

(廣西橫縣人民醫院 橫縣530300)

鮑曼不動桿菌(Acinetobacter baumannii,ABA)是一種不發酵糖類的革蘭陰性桿菌,它廣泛分布在自然界環境、水與土壤之中,也可定值于正常人體表及與外界相通的腔道如呼吸道、胃腸道及泌尿道中。其為條件致病菌,當人體免疫力低下時,往往導致醫院感染如醫院獲得性肺炎、血流感染、腹腔感染、中樞神經系統感染、泌尿系統感染、皮膚軟組織感染等。近來鮑曼不動桿菌耐藥情況日趨嚴重,已成為臨床抗感染治療的棘手問題。筆者對本院2011年1月~2012年12月分離的鮑曼不動桿菌資料進行回顧性分析。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 菌株來源 選取2011年1月~2012年12月本院住院患者送檢標本中分離的166株鮑曼不動桿菌,不包括重復菌株。標準菌株:大腸埃希菌ATCC25922、銅綠假單胞菌ATCC27583,均由廣西壯族自治區臨床檢驗中心提供。

1.2 細菌鑒定與藥敏試驗 細菌分離培養根據《全國臨床檢驗操作規程》第3版,鑒定及藥敏試驗采用法國生物梅里埃公司ATB自動微生物藥敏鑒定儀進行細菌鑒定和藥敏分析。

1.3 統計學分析 采用WHONET5.4軟件進行數據統計分析。

2 結果

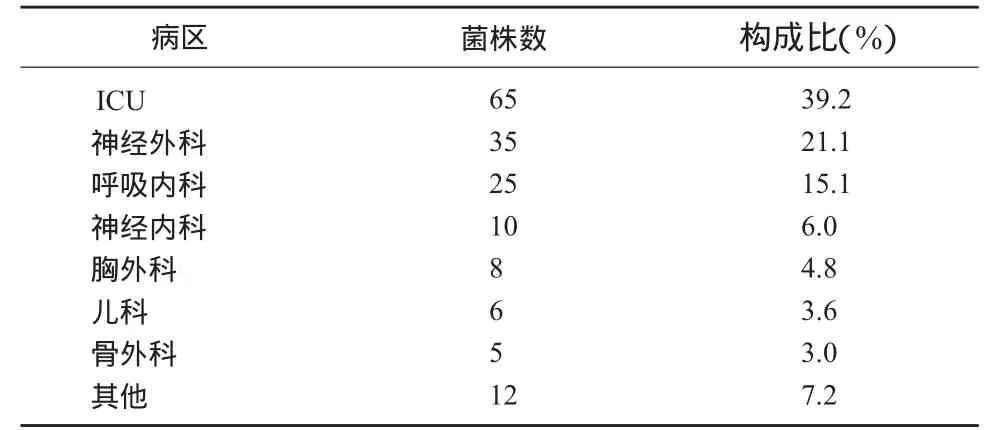

2.1 臨床科室分布 臨床分離到的166株鮑曼不動桿菌均來自住院患者,其中以ICU分布最高65株(39.2%),其次為神經外科和呼吸內科,分別為35株(21.1%)和25株(15.1%)。見表1。

表1 166株鮑曼不動桿菌臨床科室分布 株

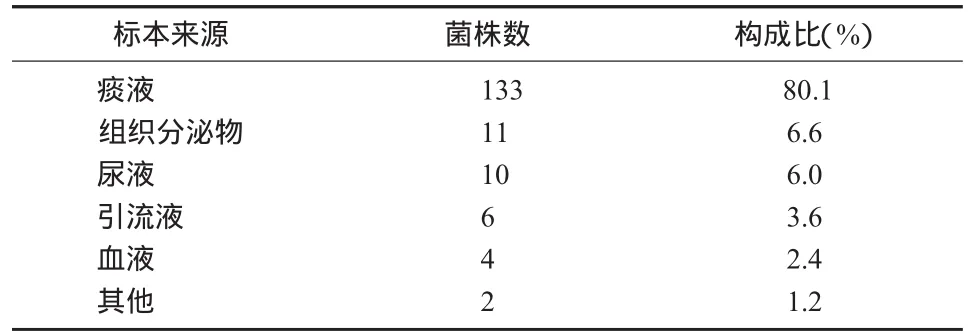

2.2 標本來源分布 166株鮑曼不動桿菌臨床標本的主要來源依次為痰液,占80.1%,組織分泌物、尿液、引流液次之,分別為6.6%、6.0%、3.6%。見表2。

表2 166株鮑曼不動桿菌標本臨床分布 株

2.3 耐藥性分析 鮑曼不動桿菌對碳青霉烯類抗生素亞胺培南和美洛培南的耐藥率分別為21.9%和18.0%,頭孢哌酮舒巴坦為21.0%,而多粘菌素E的耐藥率為0%,其他大多數抗生素耐藥率較高(>50%)。見表3。

表3 166株鮑曼不動桿對常用抗生素的耐藥率和敏感率 (%)

3 討論

鮑曼不動桿菌已成為我國院內感染的主要致病菌之一。根據2010年中國CHINET細菌耐藥性監測網數據顯示[1],我國10省市14家教學醫院鮑曼不動桿菌占臨床分離革蘭陰性菌的16.1%,僅次于大腸埃希菌與肺炎克雷伯菌。該菌可引起肺炎、敗血癥、腹腔感染、中樞神經系統感染、泌尿系統感染、皮膚軟組織感染等。

本調查顯示鮑曼不動桿菌主要分布ICU(占39.2%),神經外科及呼吸內科次之,因為以上科室收治的患者多為原發病嚴重或免疫功能低下,且治療過程中行氣管切開或插管以及廣譜抗生素的廣泛使用[2]。鮑曼不動桿菌為條件致病菌,本院分離的鮑曼不動桿菌臨床標本大部分為痰,占80.1%,證實呼吸道是鮑曼不動桿菌高發部位,其余依次為組織分泌物、尿液和引流液,表明該菌引起組織創面感染,及其他部位感染中也占有一定的比例。由此,為減少鮑曼不動桿菌的感染和院內傳播,應盡可能減少侵襲性操作,及早拔除留置管,提高患者的免疫力,加強消毒隔離,注意醫護人員手衛生及各種醫療器械的消毒。

本調查表明鮑曼不動桿菌對絕大部分抗菌藥物產生耐藥,包括β-內酰胺類、氨基糖苷類、氟喹諾酮類、碳青霉烯類和磺胺類抗生素。據報道[3],對β-內酰胺類抗生素耐藥主要是產β-內酰胺類酶(甲氧西林酶、金屬酶、AmpC酶和超廣譜β-內酰胺酶)、外排泵的激活、外膜孔蛋白的缺失及青霉素結合蛋白的改變;對氨基糖苷類抗生素耐藥主要是產氨基糖苷修飾酶(AME)及16SrRNA甲基化酶。由此提醒,臨床應根據藥物敏感試驗有針對性地合理使用抗菌藥物,減少抗生素選擇壓力,延緩和控制泛耐藥菌的產生與擴散。

綜合上述,我院鮑曼不動桿菌的耐藥狀況較為嚴重,日益增多的多耐藥菌株給臨床抗感染治療帶來極大挑戰。建議醫院感染管理部門加強管理和宣傳,注重感染性疾病病原菌的檢查,定期公布耐藥菌的監測,為臨床控制感染及合理使用抗菌藥物提供有力依據。

[1]朱德妹,汪復,胡付品,等.2010年中國CHINET細菌耐藥性監測[J].中國感染與化療雜志,2011,11(5):321-329

[2]張運麗,李艷明,李憲.2010年湘雅醫院鮑曼不動桿菌臨床分布及耐藥性分析[J].中國現代醫學雜志,2012,22(15):108-111

[3]汪志方,張益輝,王澤球.鮑曼不動桿菌感染的危險因素及耐藥性分析[J].臨床肺科雜志,2012,17(1):14-16