成綿樂客運專線千佛山滑坡工程地質勘察

白紅梅

(中鐵二院工程集團有限公司,四川成都 610031)

1 工程概況[1]

成綿樂客運專線北起江油,經綿陽、德陽、成都、眉山、樂山止于峨眉,全長316.418 km。設計為高速鐵路、無砟軌道,速度目標值250 km/h。線路位于四川盆地內,總體走向從盆地西北部向南西部延伸,地勢北高南低,經過有丘陵區、淺丘臺地區及沖積平原區地貌。該段自千佛山隧道出口開始為路基深挖方通過,挖方高度約10 m,此后為牌坊梁1號大橋。滑坡主要發育于隧道出口頂部及出口段路基左側。

2 工程地質特征

2.1 地形地貌

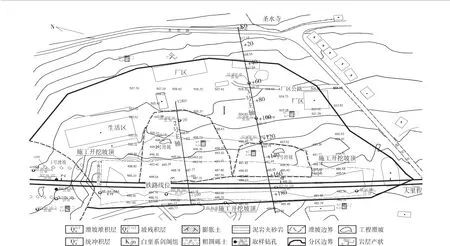

千佛山地區為剝蝕丘陵地貌,地形起伏較大,相對高差最大35 m,自然橫坡10°~40°,局部較陡。丘坡上覆土層厚2~6 m,局部基巖裸露,坡面多為旱地或居民區,線路左側山頂為綿陽圣水寺,為綿陽市重要旅游區及文物單位。該段路塹位于坡腳地帶,以深挖方通過,線路左側高,右側低(如圖1)。

2.2 地層巖性[2]

左側邊坡地表覆蓋層主要為坡殘積粉質黏土,棕紅、紫紅色,硬塑狀,夾少許砂巖質角礫,厚2~6 m。據取樣試驗、其陽離子交換量(CEC(NH4+))為238~271 mmol/kg,蒙脫石含量(M)為14.93%~17.04%,自由膨脹率(Fs)為35%~47%,屬于弱—中等膨脹土。

下伏基巖為白堊系下統劍閣組泥巖夾砂巖,泥巖呈紫紅、棕紅色,以黏土礦物為主,部分地段夾灰綠色條帶,中簿層狀,巖質較軟,易風化剝落。勘察過程中在該段共取50組泥巖樣試驗,其中15組判定為膨脹巖,自由膨脹率(Fs)為5~38%,膨脹力為103~497 kPa,飽和吸水率(Wsa)為1.28%~33.98%。膨脹巖具遇水膨脹、失水收縮開裂、往復脹縮變形的性能。

2.3 水文地質特征

地表水主要為季節性坡面溝水、水池水。邊坡中部為一平臺,分布有廠區以及生活區,生活及工廠用水沿坡面溝渠排泄,常年有水。

地下水主要為覆蓋土層中的孔隙水及基巖裂隙水,覆土以黏性土為主,水量一般;下伏基巖以泥巖為主,巖體較完整,基巖裂隙水含量甚微。旱季時地下水位埋深2~6 m,雨季時雨水在溝槽處匯集且平臺處排水不暢,地下水位埋深0.5~1 m。

圖1 千佛山滑坡平面示意

2.4 地質構造

本段位于成都平原北東側丘陵區,地層呈大規模寬緩狀褶皺產出,傾角較緩,巖體較完整。根據現場調繪及區域資料,該區無影響工程的地質構造。測得段內巖層產狀為N20°E/3°NW,傾向線路右側,代表性節理產狀為 N20°E/90°、N45°W/90°。

3 勘察及施工過程

3.1 勘察經過

勘察階段,對該處調繪時得知,隧道出口端DK33+150~+235段自1998年開始,雨季發生過多次滑動,呈階坎狀,滑向SW27°~37°(與線路斜交)。滑體前沿突出,中部分布4條垂直于滑坡主軸、延伸長5~8 m不等的拉裂縫,裂縫寬10~20 mm,間距0.5~5 m。鉆探揭示,滑體厚4~12 m,主軸長約100 m,寬約80 m,組成物質主要為粉質黏土(弱膨脹土)與塊石土,滑床為泥巖夾砂巖,滑坡處于臨時穩定狀態(如圖1中的1號滑坡)。該滑坡對隧道出口穩定性影響極大,在隧道施工前先進行了抗滑樁加固處理,確保了隧道出口安全。調繪時該區其余邊坡穩定,均未見滑動痕跡。

3.2 施工過程

2009年底進行隧道施工,由于隧道進口下方為綿陽市主要交通干道,無開展工作面條件,只能從隧道出口開始施工,因此必須先完成出口端路塹工程,才能為隧道施工交通及出渣創造條件。隧道出口頂部1號滑坡先期進行了抗滑樁加固,施工中一直處于穩定狀態,未發生變形。到2010年3月,降雨逐漸增多,出口左側邊坡出現滑動,平面上可分為兩個滑動體,即2、3號滑坡(如圖1)。

4 工程滑坡體勘察

4.1 工程滑坡分布情況

由于路塹長深拉槽開挖,形成兩處工程滑坡,沿線路方向分別為2、3號滑坡。

2號滑坡:位于線路DK33+280~+355段左側,長約75m,主軸長約80 m,平面上為扇形,前寬后窄,滑動方向基本垂直線路,厚4~10 m,滑坡體成分主要為弱膨脹土,夾少量卵石。

3號滑坡:位于線路DK33+355~+430段左側,長約75m,主軸長約40 m,平面上為寬緩扇形,滑動方向基本垂直線路,滑坡體厚度2~6 m,滑坡體成分主要為弱膨脹土,夾少量卵石。

4.2 配合施工階段地質勘察

在得知兩處工程滑坡發生后,立即對該地區重新進行地質測繪。從平面上可以看出,該地區平面上線路左側高、右側低,線路左側約100 m處有一平臺,已被利用為廠區建設用地,整個區域(Ⅰ區)為一明顯的“圈椅”狀地形。在隧道及路塹施工過程中,隧道出口段邊坡底部常有地下水滲出,導致該段路基基床泥濘,施工車輛行駛困難,加上此前已經查明了隧道出口頂部為一滑坡,整個區域為一古滑坡的可能性較大,如此對鐵路工程影響極大[3]。

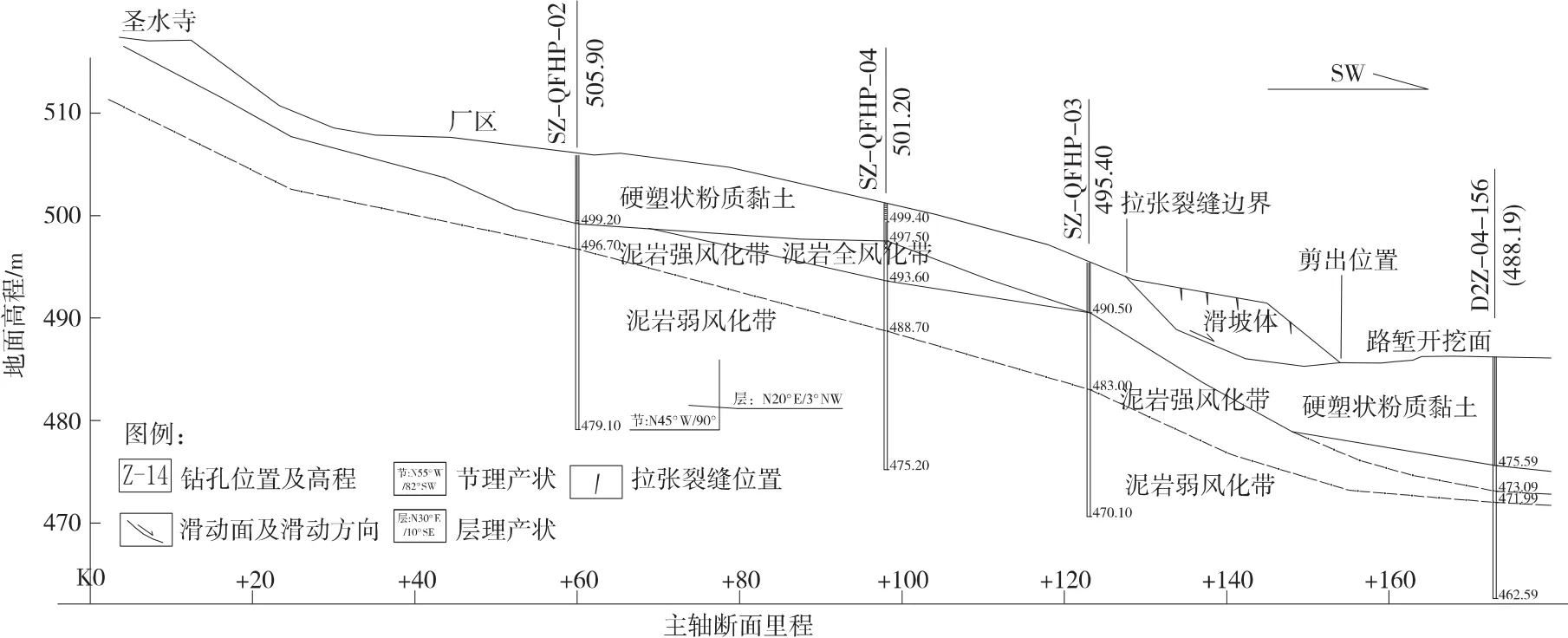

確定滑坡的主要手段是通過地質鉆探進行驗證。結合以往鉆孔分布情況,本次在該區共布置鉆孔3個,分別沿假設的主軸布置,目的是查清“圈椅”狀范圍的地層結構,判定其穩定性。鉆探結果表明,表層覆蓋2~6 m厚硬塑狀粉質黏土,其下為泥巖夾砂巖,巖體完整,土層及泥巖全風化帶中均采用雙層單動巖芯管無水鉆進,一直未揭示有軟弱夾層,整個“圈椅”狀區域(Ⅰ區)整體穩定性較好,排除該區域為一古滑坡的可能(見圖2),后續的勘察工作重點放在對已經滑動的2、3號滑坡上面。相比之下,路塹施工導致的兩工程滑坡對鐵路工程的影響較小,易于查清。

圖2 3號滑坡主軸斷面

4.3 滑動機理分析

通過現場調繪,地質鉆探,結合取樣試驗結果,綜合分析改段路塹邊坡失穩的主要誘因有以下幾個方面:

①未嚴格按照施工圖要求從上至下分段、分級開挖且分級防護。

②未按設計要求先施做錨固樁后開挖樁前土體,造成樁前土體形成臨空面。

③施工時春雨密集,現場雖局部施做天溝,但未形成完善的排水措施,地表水未能及時排出。同時,坡頂平臺廠區生產、生活用水沿坡面溝渠排泄,表水下滲增加了水壓力及土體容重。

④覆蓋層為弱—中等膨脹土,具遇水急劇膨脹、失水嚴重干縮、力學性質降低等特性。在旱季隨著水分的散失,土體嚴重干縮龜裂,其裂縫寬可達1~2 cm,深度可達30~50 cm,雨水可通過裂縫直接灌入土體深處,使膨脹土深度濕軟,喪失黏結力。由于膨脹土有極強的親水性,灌入深層的雨水不易排溢,久而久之,深層土體軟化貫通成滑動面,從而使邊坡失穩[4]。

5 結論

(1)前期地質調繪過程中要重視當地居民詢訪工作。特別是靠近城市地區,基礎建設對原始地貌改動較大,各種古滑坡痕跡容易遭到破壞,一旦遺漏將對工程安全造成極大的安全隱患,也會使得后續的配合施工地質工作異常被動。

(2)路塹施工工序控制。嚴格按照“先作臨時截排水、后分級分段開挖緊跟防護”。施工過程按照“先內后外、先上后下”和“先應急工程、后永久工程”的順序。

(3)坡面開裂引起雨水下滲,不僅增加土體容重,而且還會使土體孔隙水壓力增強、強度降低,誘發邊坡失穩。

(4)對滑坡面出現的裂縫特別是滑坡周界裂縫必須及時填土并進行夯實,避免地表水繼續滲入,造成新的破壞。此外,滑坡周圍的自然邊坡坡面應整平夯實,減少坑洼及裂縫,防止積水下滲。

(5)工程滑坡形成后要及時進行處理。隨著表水下滲及時間的推移,滑動范圍將進一步擴大,形成牽引式滑坡,滑動體將變成泥濘狀,給抗滑樁施工帶來極大的安全隱患。

[1]中國中鐵二院工程集團有限責任公司.成綿樂客運專線初步設計:地質第四篇[R].成都:中鐵二院,2008

[2]鐵道部第一勘測設計院.鐵路工程特殊巖土勘察規范[S].北京:中國鐵道出版社,2001

[3]鐵道部第一勘測設計院.鐵路工程地質手冊[M].北京:中國鐵道出版社,2002

[4]隆衛,等.關于成都膨脹土地區邊坡穩定性探討[J].西部探礦工程,2006(10)