中藥內外合治治療小兒積滯120例療效觀察

許華, 張雪麗, 陳火蓮

積滯是指由于乳食喂養不當,食停中脘,積而不化,氣滯不行所形成的一種胃腸病癥[1],是小兒臨床常見病證。早期給予消積導滯治療可迅速緩解癥狀并治愈疾病,若日久不愈則發展為“疳證”,影響小兒生長發育。本病常有惡心、嘔吐等癥狀,增加口服給藥難度。穴位貼敷為外治法,具有患兒依從性高、易于接受等優勢。近年來筆者立足小兒特殊生理病理特點,研制的穴位貼敷2號方,采用中藥內服與穴位貼敷相結合治療小兒積滯療效顯著,現報道如下。

1 資料與方法

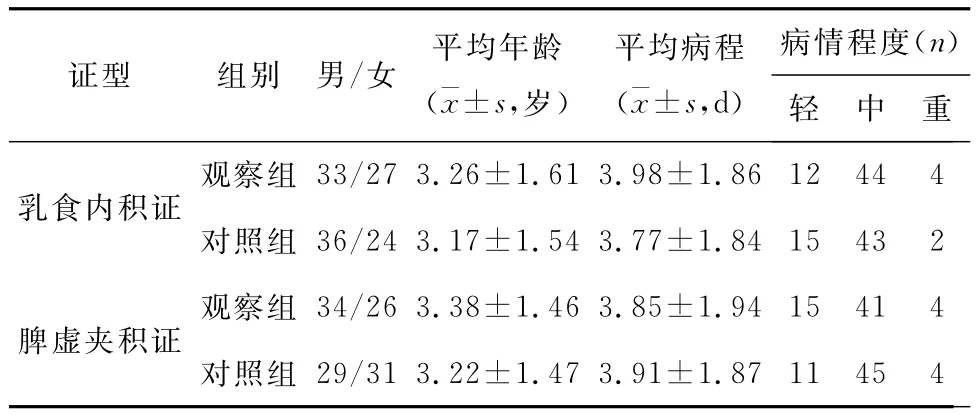

1.1 臨床資料 2011-01/2012-12廣州中醫藥大學第一附屬醫院兒科門診積滯患兒240例,乳食內積證和脾虛夾積證各120例,采用簡單隨機法分為兩觀察組及兩對照組,每組各60例。起病時間均在1~7d,年齡6個月至7歲。兩組各證型病例間年齡、性別、病程及初始病情,經統計學處理,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

表1 兩組各證型患兒一般資料比較(n=60)

1.2 診斷標準 中醫疾病診斷及證候標準參照《中醫病證診斷療效標準》[2]和《中醫兒科學》[1]中積滯診斷及分型標準。

1.3 納入標準 (1)符合積滯診斷標準;(2)年齡6個月至7歲;(3)病程1~7d。

1.4 排除標準 (1)高熱、咯血者;(2)伴中度及以上脫水;(3)痢疾、霍亂等傳染性疾病者;(4)嚴重營養不良合并其他系統嚴重原發病;(5)操作部位皮膚有皮疹、感染、破損、創傷、出血等;(6)穴位貼敷藥物或敷料過敏者;(7)醫生判斷依從性不佳者。

1.5 治療方法 (1)所有患兒均口服中藥湯劑,乳食內積證以保和丸(《丹溪心法》)為主方加減,脾虛夾積證以健脾丸為主方加減;化熱則加枳實、大黃、連翹等。(2)兩證型之觀察組均加用穴位貼敷。藥物:穴位貼敷2號方(由肉桂、木香、胡黃連等組成)。穴位:中脘、神闕、雙脾俞、雙天樞。操作方法:將備用藥粉以蜜汁調成膏狀,制成直徑約1.5cm藥餅,相當于生藥量約4g,以醫用通氣膠貼固定于相應穴位。貼敷時間:6個月至1歲1h,~2歲2h,~5歲2~3h,5歲以上4h。3d為1個療程。

1.6 觀察指標 治療第3、6天臨床療效,納差、脘腹脹滿、大便失調等主癥消失時間。

1.7 療效判定標準 參照《中醫病證診斷療效標準》[2]制定。(1)治愈:惡心嘔吐、噯腐酸臭,腹痛腹脹、納差、大便失調等各臨床癥狀消失,累計分值下降≥95%;(2)顯效:惡心嘔吐、噯腐酸臭、腹痛腹脹、納差明顯好轉,其他臨床癥狀消失或明顯好轉,累計分值下降≥70%~95%;(3)有效:惡心嘔吐、噯腐酸臭消失,其他臨床癥狀消失或好轉,及累計分值下降≥30%~70%;(4)無效:惡心嘔吐、噯腐酸臭,腹痛腹脹、納差、大便失調等癥狀無明顯變化或加重,其他臨床癥狀也多無改善或加重,及累計分值下降不足30%。

1.8 統計學方法 統計軟件采用SPSS 16.0,計量資料滿足正態性、方差齊性用方差分析,不符合正態性、方差齊性用秩和檢驗;計數等級資料兩組間比較用 Wilcoxon秩和檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

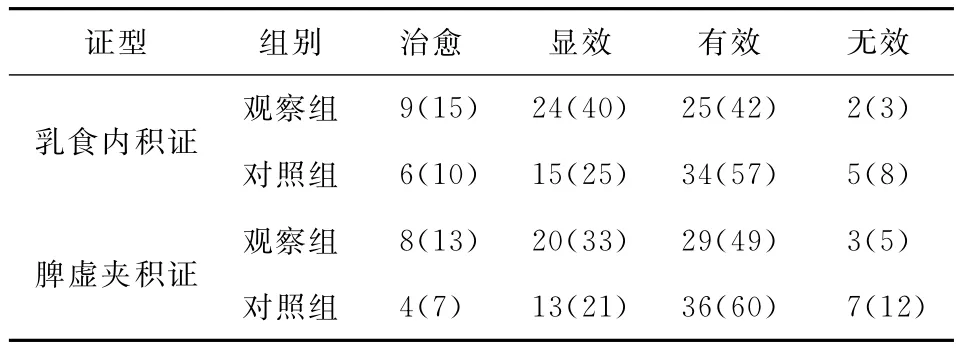

2.1 治療3d臨床療效 見表2。

表2 治療第3天各組療效比較[n(%),n=60]

表2結果顯示,治療后第3天,兩觀察組療效均優于對照組,差異有統計學意義(Z=-2.19,-2.26,P<0.05);兩觀察組間療效相當,差異無統計學意義(P>0.05)。

2.2 治療6d臨床療效 見表3。

表3結果表明,治療后第6天,兩觀察組痊愈率均達70%以上,優于對照組,差異有統計學意義(Z=-2.40,-2.21,P<0.05);兩觀察組間療效相當,差異無統計學意義(P>0.05)。提示中醫治療小兒積滯具有良好療效,內外合治療效更為顯著。

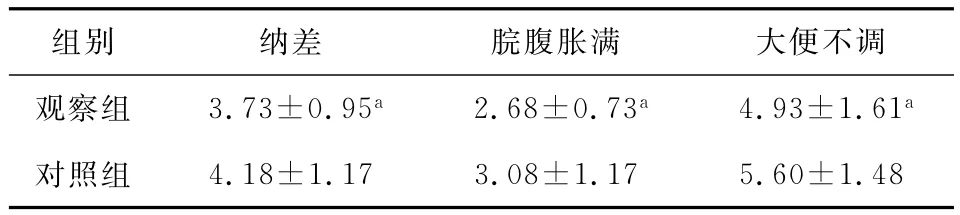

2.3 主癥消失時間 見表4。

表4 乳食內積證兩組間主癥消失時間比較(珚±s,n=60,d)

表4 乳食內積證兩組間主癥消失時間比較(珚±s,n=60,d)

注:與對照組比較,aZ=-2.03,-2.07,-2.73,P<0.05。

組別 納差 脘腹脹滿 大便不調觀察組 3.73±0.95a 2.68±0.73a 4.93±1.61a對照組4.18±1.17 3.08±1.17 5.60±1.48

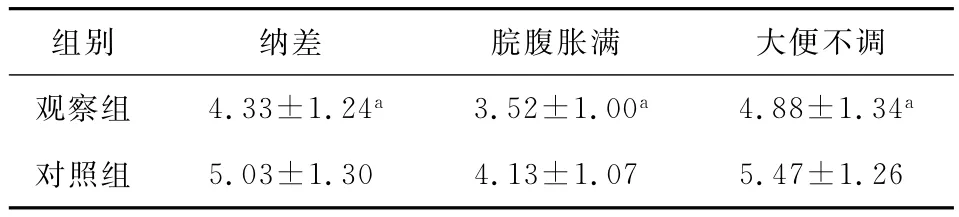

表5 脾虛夾積證兩組間主癥消失時間比較(珚±s,n=60,d)

表5 脾虛夾積證兩組間主癥消失時間比較(珚±s,n=60,d)

注:與對照組比較,aZ=-2.89,-3.21,-2.48,P<0.05。

組別 納差 脘腹脹滿 大便不調觀察組 4.33±1.24a 3.52±1.00a 4.88±1.34a對照組5.03±1.30 4.13±1.07 5.47±1.26

表4、5結果說明,乳食內積證及脾虛夾積證患兒納差、脘腹脹滿、大便不調等主癥均在2~6d內消失,而兩證型觀察組消失時間均比對照組更短,差異有統計學意義(P<0.05)。

3 討論

小兒積滯是以不思乳食,食而不化,脘腹脹滿或痛,噯氣酸腐,甚至吐瀉酸臭乳食,大便酸臭溏薄或秘結,舌苔厚膩為特征的疾病,屬古文獻之“食積”“積滯”“宿食”“積”等范疇[3]。《素問·痹論》說:“飲食自倍,脾胃乃傷”,明確指出傷于脾胃總因飲食太過。小兒臟腑嬌嫩,形氣未充,生長發育迅速,營養需求量大,又飲食不知饑飽,最易因飲食不節而致病。小兒積滯的發病,內因脾氣不足,脾陽受損,外因飲食不節。《景岳全書·小兒則總論》“蓋小兒之病,非外感風寒,則內傷飲食”,指出小兒內傷飲(乳)食的高發,多發。《幼幼集成》言:“大凡小兒傷食,皆由胃氣怯弱所致……脾胃素虧者,多食易傷”,指出“脾常不足”乃小兒積滯發病內因,《備急千金要方·卷五·少小嬰孺方》“小兒衣甚薄,則腹中乳食不消……”養護不當,脾胃受寒,或脾陽不足亦多為傷于乳食之內因。

小兒積滯病機關鍵為飲食停滯于內,積而不化,滯而不行,治當化食消積,行氣(理氣)導滯。積滯之病為有形之邪(乳食)停滯,縱以脾胃不足為本,總以食滯不行為要。“水谷入口,則胃實而腸虛;食下,則腸實而胃虛”,積滯化,胃氣降,推陳出新方可繼續受納,故治療重在理氣導滯。同時氣機調暢,則脾胃自健,食積自消。保和丸出自朱震亨的《丹溪心法》:“治一切食積”。《醫方集解》言:“山楂酸溫收縮之性,能消油膩腥膻之食;神曲辛,溫蒸之物,能消酒食陳腐之積;菔子辛甘,下氣而制面;傷食必兼乎濕,茯苓補脾而滲濕;積久必郁為熱,連翹散結而清熱;半夏能溫能燥,和胃而健脾;陳皮能降能升,調中而理氣;此內傷而氣未病者,但當消導,不須補益。”本研究用于乳食內積證的治療。健脾丸出自《醫方集解》,言其“治脾虛氣弱,飲食不消。”方中人參補益肺脾,與“脾臟補氣健脾第一要藥”白術相合,健脾益氣,更能滲濕健脾。現代研究表明白術“對腸管活動有雙向調節作用”。山楂、神曲、麥芽相合消肉食米面諸積,山楂消下力強之外,神曲、麥芽更能健脾升清,麥芽尚兼疏肝健脾之功。陳皮、枳實乃行氣之品,陳皮健脾理氣,合枳實性降,兩者相合共導有形食邪下行。《證治準繩·宿食》:“胃之所納脾氣不足以勝之”,本方諸藥相合消補兼施,健脾和中,補而不滯,最宜脾虛夾積證。

小兒積滯,有形食邪停滯中脘,腑氣不降,胃氣上逆,多惡心嘔吐,噯氣酸腐,增加口服藥物的難度。清·徐大椿說:“湯藥不足盡病……用膏藥貼之……較服藥尤為有力。”穴位貼敷不僅可以通過皮膚局部吸收,發揮藥物治療作用、刺激經絡穴位起到經絡穴位治療作用,亦可通過穴位引藥入經,激發經絡臟腑之氣,調節經絡臟腑功能,達到治療疾病的目的。現代醫學研究表明:組成皮膚的表皮、真皮和皮下組織各層,其厚薄程度隨機體不同部位而異,藥物以被動擴散方式透過皮膚時,滲透速率取決于皮膚的厚度和屏障結構的完整性[4]。穴位皮膚較周圍非穴位皮膚的角質層薄。角質層是藥物經皮吸收的主要屏障,因此藥物從穴位透皮的阻力小于周圍非穴位皮膚[5]。

本研究貼敷藥物主要由木香、肉桂、胡黃連等組成。清·吳師機:“外治之理,即內治之理,外治之藥,亦即內治之藥”。《醫貫·后天要論》曰:“飲食人胃,猶水谷在釜中,非火不熟,脾能化食,全借少陽相火之無形者在下焦蒸腐,始能運化也”,肉桂一味,兼顧脾腎之陽,促胃火腐熟。《日華子本草》言木香:“治心腹一切氣……健脾消食”,《本草求真》:“木香,下氣寬中……中寬則上下皆通。”《本草逢原》曰胡黃連,“除小兒疳熱積氣之峻藥”。本方具有溫通行滯、理氣和中、清宣積熱之功,可用于小兒積滯諸證。本研究穴貼選穴:神闕、中脘、雙脾俞、雙天樞。神闕位于臍中,《厘正按摩要術》:“臍通五臟”,任、督、沖脈在此經氣相通,是五臟六腑之本,元氣歸藏之根,統領激發周身經絡臟腑之氣。大腸、小腸皆屬于胃,從體表位置看,神闕身居腸胃之腹地,立足“就近取穴”的原則,在本組穴位配伍關系中為通達胃腸受納傳導之總督之穴。臍內通于腎,又可起到溫振脾陽的作用。中脘、脾俞,分別取胃經、脾經之穴,經絡選擇上為“臟腑同治”,涵蓋小兒積滯發病所及之主要病變臟腑,同時,胃經腑之募穴配伍脾經臟之腧穴,實為腧募配穴法用意的延伸。“陽病行陰”,治療腑病多取募穴,“腹暴滿,按之不下,取手太陽經絡者,胃之募也。”“十二腧皆通于臟氣”,治療臟病多選用腧穴。天樞穴是大腸經募穴,《針灸大全》竇文真公八法主治病證指出:天樞在不同腧穴配伍中主要用于治療“臍腹脹滿,氣不消化”,“泄瀉不止,里急后重”,“腹中腸痛,下利不已”等。天樞主要用于治療腸胃病證,為脾胃氣機運行之樞機,具有疏通腸腑、澀腸止瀉、理氣通便、消食導滯、活血化瘀之功效。諸穴相合,健脾益氣,和胃消食,條達腸胃氣機,適用于小兒積滯各證。

本研究病例均來自本地區,小兒“脾常不足”,加之南方氣候濕潤,濕易困脾,胃喜燥而惡濕,脾胃疾病相對高發于北方地區。有人指出:“除腹痛、嘔吐、泄瀉與食滯有關外,其他如感冒、肺炎、營養不良、高熱驚厥、口瘡、癲癇等,發病都不同程度地與食滯有關”[6]。筆者認為,積極防治小兒積滯,可有效地阻斷脾胃進一步損傷,從而減少疳證等其他相關病證的發生。本研究結果顯示:中藥內服可取得良好療效,加用穴位貼敷觀察組第3天、第6天療效明顯優于對照組,其各臨床主癥消失時間明顯較對照組短,提示小兒積滯內服中藥加穴位貼敷療效優于單純內服中藥。中醫藥內外合治治療小兒積滯具有獨特的優勢;穴位貼敷療法簡驗便廉,尤其值得推廣應用。

[1]馬融,韓新民.中醫兒科學[M].北京:人民衛生出版社,2012:99.

[2]國家中醫藥管理局.中醫病證診斷療效標準[M].南京:南京大學出版社,1994:87.

[3]侯樹平.積滯病名源流及學術爭鳴[J].中醫藥信息,2008,25(3):82.

[4]陸彬.藥物新劑型與新技術[M].北京:人民衛生出版社,2000:354-355.

[5]祝總驤,徐瑞民,謝君國,等.經絡在表皮層和角質層的低阻抗特性及其形態學研究[J].中國醫藥學報,1988,8(5):33-36.

[6]畢可恩.“食滯”小兒發病學中的地位及消食導滯法的應用[J].山東中醫雜志,1985,4(2):9-11.