基于GIS和USLE的鄱陽湖流域土壤侵蝕敏感性評價

原立峰,楊桂山,李恒鵬,張增信,蔣志遠,劉星飛

(1.南京郵電大學 地理與生物信息學院,江蘇 南京210003;2.中國科學院 南京地理與湖泊研究所,江蘇 南京210008;3.虛擬地理環境教育部重點實驗室,江蘇 南京210046;4.南京林業大學 江蘇省林業生態工程重點實驗室,江蘇 南京210037)

鄱陽湖作為中國最大的淡水湖,也是中國目前水質最好的淡水湖,在中國素有“大陸之腎”的美譽;這里是中國濕地資源最豐富的地區之一,也是亞洲重要的珍稀水禽越冬地,被列為世界濕地和生物多樣性保護熱點地區,生態地理位置重要性十分顯著。2007年4月,溫家寶總理在視察江西省時曾明確提出:要保護鄱陽湖的生態環境,使鄱陽湖永遠成為“一湖清水”。然而,水土流失一直是該地區嚴重的生態環境問題之一。20世紀50年代,鄱陽湖流域水土流失面積占到流域總面積的6.78%,70年代,上升為14.79%,80 年 代 初 為 20.96%,80 年 代 末 達 到28.35%。1987年第1次土壤侵蝕遙感監測顯示,全流域水土流失面積占土地面積的27.62%;進入90年代,1996年衛星遙感調查結果顯示,全流域水土流失面積占土地面積的21.1%。目前,現有全流域水土流失面積達3.35×104km2,占土地總面積的20.03%,年土壤侵蝕總量達1.65×108t,造成直接經濟損失在20億元以上[1-2]。因此,鄱陽湖地區的水土流失問題受到眾多學者關注,包括:水土流失現狀與防治對策分析[1-6],水土流失特點與影響因素研究[7-8],水土流失風險評價[9]以及土壤侵蝕變化及其土地利用和水文效應研究[10-11]等。這些研究提高了人們對鄱陽湖流域水土流失問題的認識和理解,但也都存在一些局限,其中定性的分區描述和現狀評價居多,定量研究偏少。

本文根據國內外對土壤侵蝕敏感性評價的研究成果以及鄱陽湖流域的自然環境特征,確定主要影響因子的評價指標和敏感性等級。借助GIS軟件和USLE模型,完成評價指標提取和集成,并按照敏感性等級標準對鄱陽湖流域土壤侵蝕敏感性進行綜合評價;根據區域土壤侵蝕的形成機制,明確可能發生土壤侵蝕的區域,分析土壤侵蝕產生的原因,并提出相應的調控措施,為已經上升為國家戰略的環鄱陽湖生態經濟區建設及區域經濟社會和諧發展提供支撐,為政府部門宏觀決策提供科學依據。

1 研究區概況

鄱陽湖位于江西省北部,長江中下游交接處南岸,地理坐標為北緯28°22′—29°45′,東經115°22′—116°45′。鄱陽湖是一個季節性、吞吐性湖泊,它承接贛江、撫河、信江、饒河、修水(簡稱“五河”)及其他直接入湖的中小河流來水,經調蓄后由湖口向北注入長江。鄱陽湖流域面積1.62×105km2,占長江流域面積的9%。5河中以贛江最大,約占水系流域面積的50%。鄱陽湖吸納了江西全省流域面積94%的江河水,每年流入長江的水量超過黃、淮、海3河水量的總和,成為長江水量的調節器,與全球19個湖泊組成了“世界生命湖泊網”[10]。

鄱陽湖流域環境分布特點是流域東、西、南群山環抱,地勢較高,與北部低海拔的鄱陽湖區形成一個完整的流域。流域內山地占36%,丘陵占42%,崗地和平原占12%,水面占10%。流域內地帶性土壤是紅壤(56%),耕作土主要是水稻土(12%),另外還有黃壤(10%)、紫色土(3.3%)以及其他類型的土壤(18.7%)。土地利用類型以林地(61.5%)為主,其次為耕地(26.9%)、園地(0.5%)、草地(4.4%)、水體(3.8%)、濕地(1.1%)、建筑用地和未用地(1.8%)。

鄱陽湖流域屬于東南季風區的亞熱帶季風氣候,氣候溫和,降水豐沛,雨熱同季,四季分明。年平均降水量在1 400~1 800mm,50%左右降水集中在4—6月,蒸發量在700~800mm。流域內降雨徑流時空分布不均,年內、年際變化明顯,具有明顯的季節性和區域性,且洪旱災害頻繁[12]。

2 研究方法

2.1 數據預處理

搜集到的研究區數據包括鄱陽湖流域1∶25萬DEM數據,1∶400萬土壤圖,2005年江西省1∶100萬土地利用數據,鄱陽湖流域15個氣象站點1960—2008年1—12月多年平均降雨量。地理坐標系統采用Albers等面積割圓錐投影,中央經線為105°E,使用Krasovsky橢球體。數據處理使用ArcGIS 9.3和Erdas 8.7軟件。

2.2 土壤侵蝕敏感因子計算方法

土壤侵蝕敏感性是指在自然狀況下發生土壤侵蝕可能性的大小[13]。通用土壤侵蝕方程(USLE)是目前應用廣泛的土壤侵蝕模型,屬于因子分析模型[14]。該模型全面考慮了影響土壤侵蝕的自然因素,并通過降雨侵蝕力、土壤可蝕性、坡度和坡長、植被覆蓋與水土保持措施5個因子進行定量計算,模型基本形式如下:

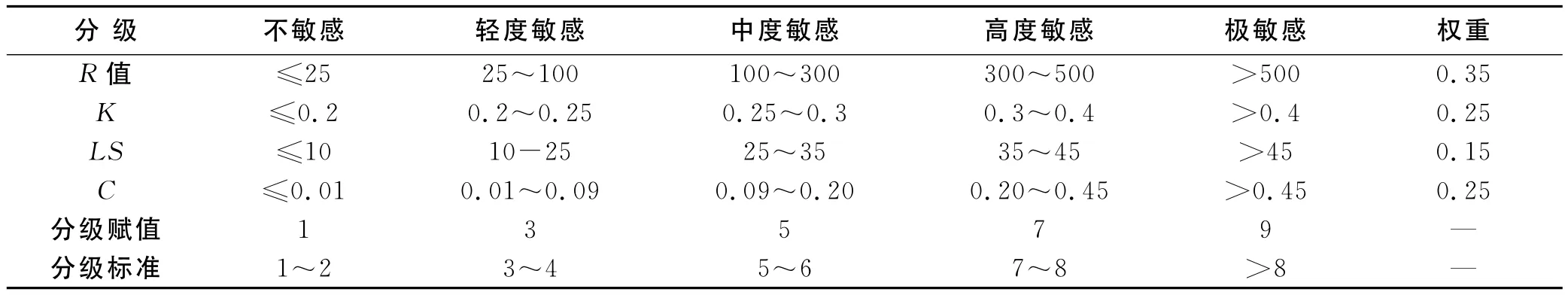

式中:A——土壤年侵蝕量(t/hm2·a);R——降雨侵蝕因子〔MJ·mm/(hm2·h)〕;K——土壤可蝕性因子〔t·h/(MJ·mm)〕,表示單位降雨侵蝕力造成的單位面積上的土壤流失量;L——坡長因子;S——坡度因子;C——地表植被覆蓋因子;P——水土保持措施因子(其中L,S,P為無量綱因子)。考慮鄱陽湖流域自然環境狀況,選擇降雨侵蝕力(R)、土壤可蝕性(K)、坡長坡度因子(LS)和地表植被覆蓋因子(C),采用文獻[15]的研究成果,確定了研究區土壤侵蝕敏感性評價因子等級及其權重(表1)。在ArcGIS的支持下,利用Model Builder建立模型對研究區土壤侵蝕敏感性進行評價。因土壤侵蝕敏感性評價實際上是在不考慮人為因素條件下對容易產生土壤侵蝕的區域進行判別,是評價生態系統對人類活動的敏感程度,而水土保持措施因子(P)是與人類活動密切相關的因子,與生態系統的自然敏感性關系不大,故本文不做考慮。

表1 土壤侵蝕敏感性評價因子和分級標準及權重[15]

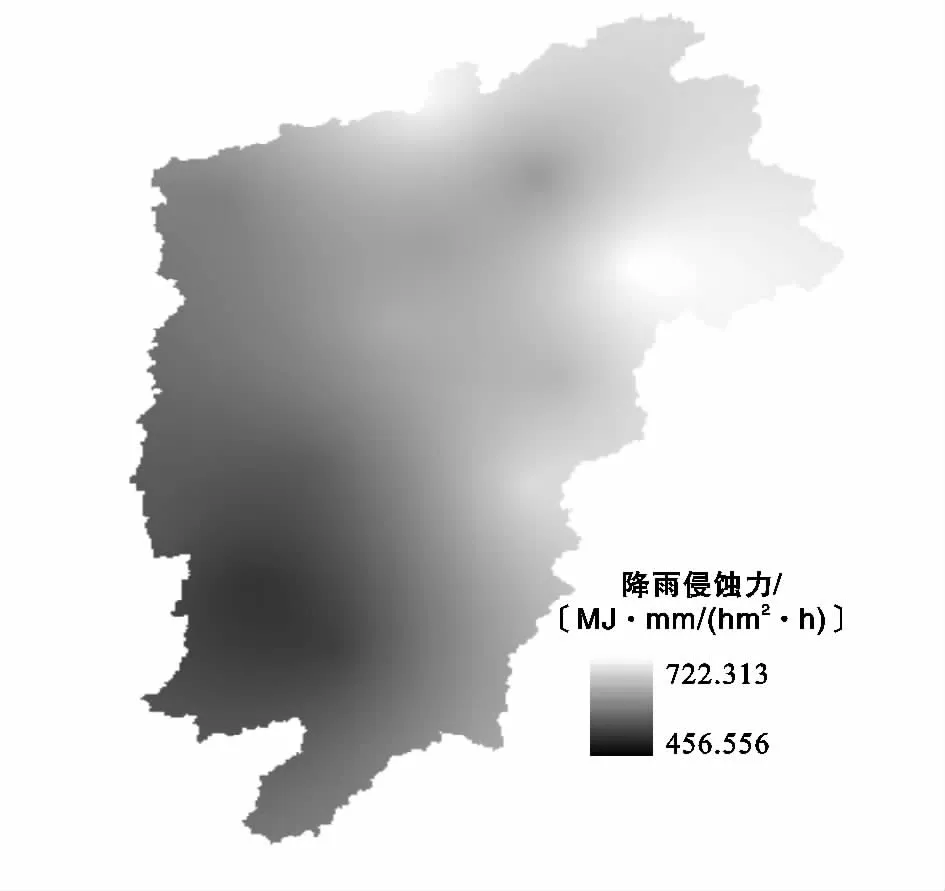

2.2.1 降雨侵蝕力因子(R)計算 降雨是引起土壤侵蝕的直接動力因子。降雨侵蝕力是表征降雨引起土壤侵蝕潛在能力的指標[16-17]。由于降雨侵蝕力難以直接測定,本文借鑒美國糧食與農業組織(FAO)提出的流域降雨侵蝕力計算方法[18],采用1—12月多年月均降雨量計算研究區各氣象站點年降雨侵蝕力

R值,計算公式為:

式中:Fmod——改進后的傅里葉指數;ri——第i月降雨量;P——年降雨量。Fmod與降雨侵蝕力因子R成正比線性關系:

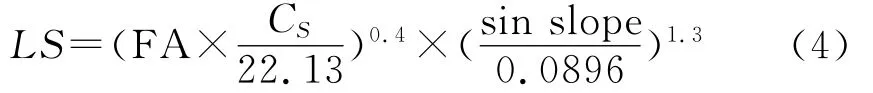

式中:R——年降雨侵蝕力〔MJ·mm/(hm2·h)〕;a,b——氣候帶決定的常數,本文a和b分別取4.17和-152。首先根據鄱陽湖流域15個氣象站點1960—2008年的逐月降雨資料,計算出各氣象站點多年平均R值,再利用ArcGIS Spatial Analysis模塊中的普通Kriging插值方法生成研究區R值柵格分布圖,空間分辨率為90m×90m。計算顯示,研究區多年平均降雨侵蝕力R 值在456.56~722.31(圖1)。

圖1 降雨侵蝕力因子空間分布

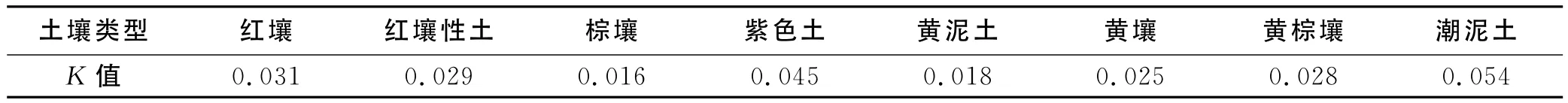

2.2.2 土壤因子(K)計算 土壤是水土流失發生的主體,是被侵蝕的對象。K值反映土壤的可蝕性,當其他因素不變時,單位侵蝕力所產生的土壤流失量即為K值。直接測定土壤侵蝕力因子K要求條件較高,研究采用了文獻[19]的研究結果,以全國第二次土壤調查的1∶400萬鄱陽湖流域土壤類型數據為基礎,對研究區8種主要土壤類型的可蝕性因子K值進行計算,并將美制單位轉換為國際制單位,結果見表2。

表2 鄱陽湖流域主要土壤類型可蝕性因子K值

2.2.3 坡長坡度因子(LS)計算 地形因素對于坡面水土流失具有重要影響。在 USLE模型中,地形因素對土壤侵蝕的影響可以通過坡長(L)和坡度(S)的乘積進行量化。坡長因子L是指在其他條件相同情況下,任意坡長的單位面積土壤流失量與標準坡長單位面積土壤流失量之比。坡度因子S是指其他條件相同的情況下,任意坡度下的單位面積土壤流失量與標準小區坡度下單位面積土壤流失量之比[11]。坡長坡度統稱為LS因子。本文以鄱陽湖流域1∶25萬DEM數據為依據,選用Moore和Burch[20]推薦使用的基于GIS的LS因子計算公式,計算該流域的LS因子:

式中:FA——水流累積量(也稱匯流能力),表示水流能夠流入其中的周圍柵格的數目;CS——DEM柵格的邊長;S——以弧度表示的坡度。

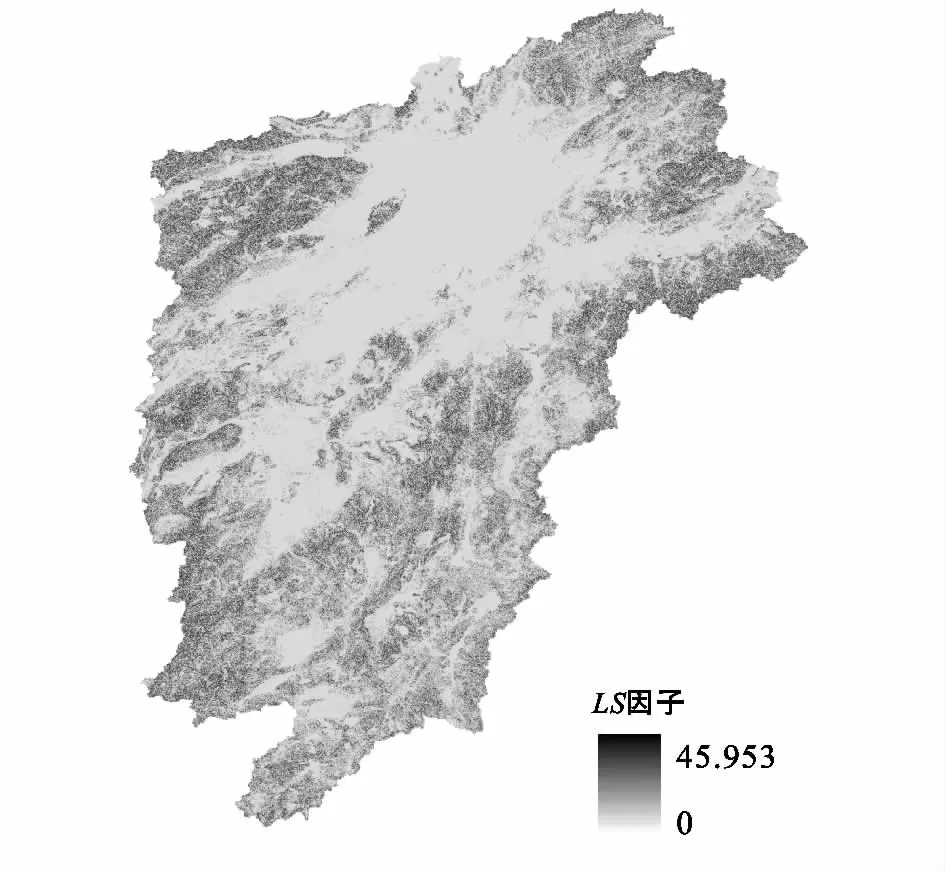

由于USLE模型僅適用于評估細溝和細溝間侵蝕過程所導致的侵蝕,因此,有必要限制坡長上限。本研究假設坡長上限值為180m,即180m坡長內會發生細溝侵蝕。根據該上限值對FA值進行修正。經計算,研究區坡度坡長LS因子的范圍為0~45.953(圖2)。

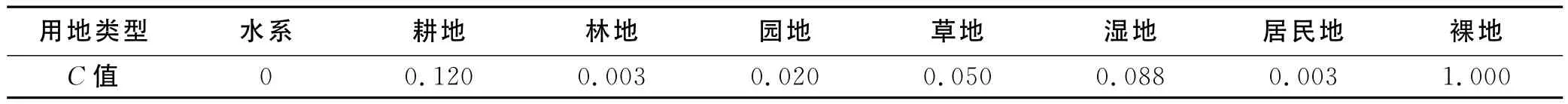

2.2.4 植被覆蓋因子(C)計算 植被是影響土壤侵蝕最敏感的因素,其防止侵蝕的作用主要包括對降雨能量的削減作用、保水作用和抗侵蝕作用[21]。植被覆蓋因子C是指在相同土壤、地形和降雨條件下,某一特定作物或植被情況下土壤流失量與連續休閑土地土壤流失量的比值。裸地C值取最大值1.0,地面受保護良好時,C 值取0.001,C 值介于[0.001,1]之間。本文根據2005年江西省土地利用現狀情況,參考文獻[11]的研究成果,確定各類土地利用類型的平均C因子值(表3)。

圖2 坡長坡度因子

表3 鄱陽湖流域植被覆蓋因子C值

3 結果與分析

3.1 土壤侵蝕敏感性綜合評價

為能綜合反映出鄱陽湖流域土壤侵蝕敏感性的空間分異,根據各因子分級賦值情況,利用ArcGIS進行矢柵轉換,統一到90m×90m空間分辨率下,按照表1標準進行重分類,然后利用Model Builder將各敏感性因子分布圖進行柵格疊置運算,繪制出研究區土壤侵蝕敏感性綜合評價圖(附圖11)。

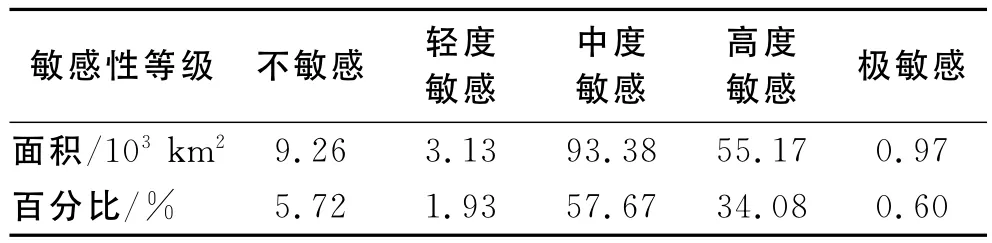

由表4可見,就土壤侵蝕敏感性數量特征而言,研究區土壤侵蝕主要以中度敏感(93.38km2)和高度敏感(55.17km2)區域為主,所占比例分別為57.67%和34.08%。由于流域內水域不發生土壤侵蝕,因此研究將水域的敏感性定義為土壤侵蝕不敏感地區。結果顯示,流域內不敏感區域面積為9.26km2,占流域面積的5.72%;輕度敏感區域面積為3.13km2,占流域面積的1.93%;極敏感區域面積最少,為0.97 km2,占流域面積的0.6%(表4)。

表4 流域土壤侵蝕敏感性綜合評價

按流域統計土壤侵蝕敏感面積,高度敏感以上地區以贛江流域面積最大,為27 557.8km2;撫河流域和信江流域次之,分別為6 569.08和6 550.11km2;再次為鄱陽湖區和修水流域,分別為5 438.66和5 172.83km2;最后是修水流域,面積為4 845.59km2。綜合考慮降雨、土壤、地形和植被等自然因子,本研究顯示輕度侵蝕僅存于贛江流域,面積為3 129.49km2。修水流域的不敏感地區在各流域中面積最大,為4 686.65km2。

3.2 土壤侵蝕敏感性空間分布格局

從空間分布上來看,土壤侵蝕極敏感性地區面積極少,集中分布在贛東南部贛州市境內的寧都縣和會昌縣,贛中吉安縣和泰和縣,贛西北樟樹市境內的萬載縣,贛東北的德興市和上饒市;這些地區位于由紫色頁巖風化物發育而來的紫色土,或第四紀紅土侵蝕區,土壤侵蝕量大,危害劇烈,是防治水土流失的重點區域。土壤侵蝕高度敏感地區集中分布在“五河”流域中、上游河流兩岸和鄱陽湖濱湖地區,以及坡度<25°的坡耕地、疏幼林地,這些地區多屬低丘崗地,位于流域花崗巖侵蝕區,由其風化物發育的紅壤含黏粒少,石英砂多,質地粗糙松散,易發生土壤侵蝕。土壤侵蝕中度敏感性地區分布面積最廣,整個流域內各地貌和用地類型(除水域外)上均有分布。土壤侵蝕輕度敏感性地區分布面積較少,主要分布在贛西南的井岡山市、萬安縣、贛縣、大余縣一帶,呈月牙形分布,這些地區分布的土壤主要是抗蝕性相對較強的黃壤、石灰土和水稻土,且地處降雨低值中心、植被覆蓋良好。土壤侵蝕不敏感地區以鄱陽湖及5河沿線向四周呈輻射狀分布,此外,還包括贛西北的拓林水庫、贛西江口水庫和贛東洪門水庫等水域地區。

3.3 土壤侵蝕敏感性與土壤侵蝕現狀比較

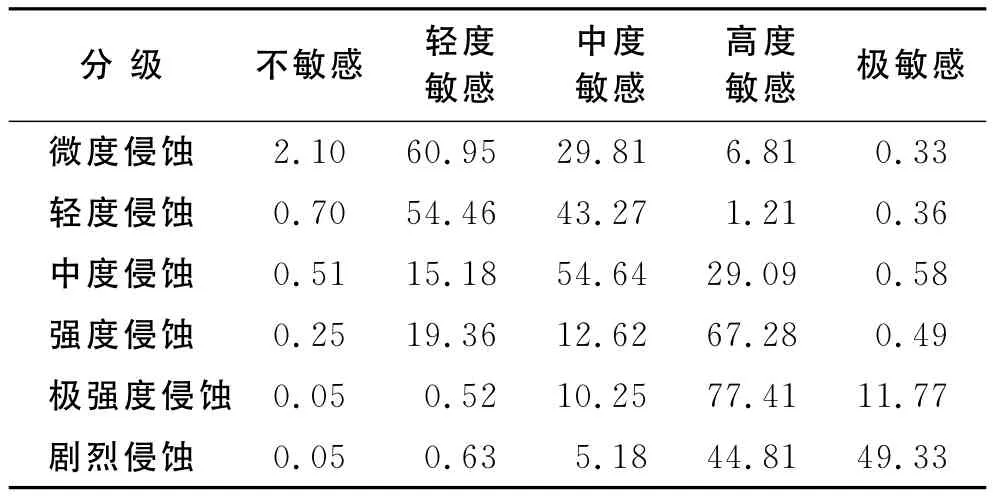

土壤侵蝕敏感性分區是從自然角度來評價土壤侵蝕的潛在易發區。研究土壤侵蝕敏感性與土壤侵蝕現狀之間的關系有助于理解鄱陽湖流域土壤侵蝕發生的根本內因[22]。本研究識別出的極敏感地區,例如寧都縣和會昌縣,地處贛江上游的梅江和湘水,侵蝕劇烈,被列為江西省水土流失嚴重縣,贛中吉安縣和泰和縣,地處吉泰盆地,土地以紅壤為主,水土極易流失[23-24]。此外,為了能定量表達流域土壤侵蝕敏感性和土壤侵蝕現狀之間的關系,運用ArcGIS的交叉分類(tabulate area)命令將土壤侵蝕敏感性評價圖和土壤侵蝕強度圖進行交叉計算,結果見表5。

表5 土壤侵蝕敏感性與土壤侵蝕現狀的關系 %

從表5可以看出,研究結果與土壤侵蝕現狀具有較強的一致性。例如,中度侵蝕中分別有54.64%和29.09%分布在中度敏感和高度敏感地區;強度侵蝕中分別有12.62%和67.28%分布在中度敏感和高度敏感;極強度侵蝕中分別有77.41%和11.77%分布在高度敏感和極敏感地區;劇烈侵蝕分別有44.81%和49.33%分布在高度敏感和極敏感地區。

在土壤侵蝕敏感性與現狀特征具有較好的正相關關系時,局部地區也存在一定差異特征。這主要是因為土壤侵蝕敏感性反映的是一個區域土壤侵蝕發生概率的大小,表示土壤侵蝕發生的概率,而土壤侵蝕強度反映的是當前土壤侵蝕現狀,是該地區土壤侵蝕敏感性因子和人為不利影響超過生態環境承載能力所表現出的結果[25]。例如,分析顯示強度侵蝕中有19.36%分布在輕度敏感地區,主要是因為這些地區人類活動開發強度大、破壞了生態環境,導致了水土流失。微度侵蝕中有6.81%分布在高度敏感地區,表明盡管自然條件有利于土壤侵蝕的發生,但當采取了適當的水土保持措施后,仍然可以有效地避免水土流失。

3.4 土壤侵蝕原因與調控機制分析

3.4.1 土壤侵蝕原因分析 鄱陽湖流域的土壤侵蝕主要是受特殊自然條件和強烈人為作用的綜合影響所致。

(1)自然因素。①流域屬于亞熱帶季風性氣候,降雨豐沛且集中,4—7月降雨量占全年降雨量的50%以上,多暴雨,一次降雨時間長、強度大,為水土流失提供了較強的外營力。②流域內母巖主要為花崗巖、紅砂巖、紫色砂頁巖等,風化強烈,由其風化物發育的土壤土質疏松,為水土流失提供了物質基礎。③流域山地和丘陵面積大,坡面長、坡度大,地形復雜,徑流速度大,沖刷力強,極易造成水土流失。④鄱陽湖流域森林覆蓋率高達60%以上,但植被林相單一,林份結構不合理,森林植被年齡結構偏小,中幼林比例較大,林冠阻攔和分配降雨能力差,容易形成地表徑流,從而削弱了森林阻止水土流失的生態功能[1-4]。

(2)人為因素。①城鎮化、工業化速度加快。20世紀90年代以后,隨著流域城鎮化、工業化以及礦山、交通等大規模建設擴張,破壞植被的同時,大量棄土棄渣及重力侵蝕產生的泥沙直接進入河流,忽視水土保持,破壞了生態環境。②人口增長過快導致人地矛盾突出。為滿足糧食和生活需要,一些地方不注重水土保持,亂砍濫伐,陡坡開墾,順坡耕作,圍湖造田,供需矛盾尖銳,形成惡性循環。③不合理的營林方式。由于強調連片全墾造林,幼林地面侵蝕嚴重,加之造林成活率低,植被得不到恢復導致林下土壤侵蝕嚴重;此外,經濟林復墾、針葉純林比例過高等也加劇了流域水土流失[4-6,26]。

3.4.2 調控機制 鄱陽湖流域水土流失的調控應該包括以下幾個方面:(1)行政管理工作需要加強。加強水土保持監督執法力度,對于大型工程建設項目以及開礦企業征收環境稅,將環境保護與治理列入地方政府政績考核內容。(2)因地制宜,合理規劃,綜合治理。對于土壤侵蝕高度和極度敏感性地區,以及現實中已經引發嚴重水土流失和產生泥沙直接進入江湖的區域,應列入高危監督區。在總體布局上,以經濟林果和經濟作物為重點,按照山水田林路,農林牧副漁相結合的原則,宜糧則糧,宜果則果,生物措施和工程措施相結合的方式進行綜合治理。(3)退耕還林,調整林分結構。坡度大于25°時,堅決退耕還林,坡度較陡時,實行反坡等高耕作或修梯田。加快鄱陽湖周邊區域的森林植被恢復進度,形成針闊混交林復合森林生態系統,提高森林生態能力,防治水土流失。(4)加強宣傳教育。注重宣傳,使全社會真正樹立牢固的生態環保意識[1-6,26]。

4 結論

鄱陽湖流域屬于我國南方丘陵區水土流失嚴重區域。研究根據USLE模型的基本原理,結合鄱陽湖流域的自然環境特征,選擇降雨侵蝕力(R)、土壤可蝕性(K)、坡長坡度(LS)和植被覆蓋(C)評價因子,體現了生態系統中各因子的相互作用,利用GIS技術對流域土壤侵蝕敏感性進行評價。

研究表明:(1)在降雨、土壤、地形和植被等自然因素的綜合作用下,流域土壤侵蝕主要以中度和高度敏感性區域為主,不敏感、輕度敏感和極敏感區域所占比例較少;(2)流域土壤侵蝕敏感性空間分異規律是:極敏感性地區集中分布在贛東南部贛州市境內的寧都縣和會昌縣,贛中吉安縣和泰和縣,贛西北樟樹市境內的萬載縣,贛東北的德興市和上饒市;高度敏感地區主要分布在“五河”流域中、上游河流兩岸和鄱陽湖濱湖地區,以及坡度<25°的坡耕地、疏幼林地;中度敏感性地區分布面積最廣,整個流域內各地貌和用地類型(除水域外)上均有分布;輕度敏感性地區主要分布在贛西南的井岡山市、萬安縣、贛縣、大余縣一帶,呈月牙形分布;不敏感地區以鄱陽湖及五河沿線向四周呈輻射狀分布,還包括贛西北的拓林水庫、贛西江口水庫和贛東洪門水庫等區域。(3)研究區土壤侵蝕敏感性分布與土壤侵蝕現狀基本一致,局部地區存在差異,表明降雨、土壤、地形和植被是影響土壤侵蝕的內因,而人類活動對流域土壤侵蝕起著加劇或減弱的作用。

土壤侵蝕是自然因素和人為因素綜合作用的結果,所以要防治鄱陽湖流域水土流失,改善流域生態環境,必須考慮當地氣候、土壤、地形及植被狀況,嚴禁亂砍濫伐、毀林開荒,防止人為因素造成新的水土流失;不斷完善水土保持監督執法體系建設,形成以重點治理工程為龍頭的水土流失綜合治理機制;堅持以小流域為單元,山、水、田、路、草統一規劃和系統開發,工程措施與生物措施并舉;治溝和治坡相結合進行綜合治理。要清醒地認識水土保持與水土流失的辯證關系,使全社會牢固樹立生態環保意識,增強人類活動干擾自然環境的正面作用,才能使人與自然環境處于和諧的平衡關系之中。

[1] 師哲,張亭,高華斌.鄱陽湖地區流域水土流失特點研究初探[J].長江科學院院報,2008,25(3):38-41.

[2] 左長青.江西省水土保持工作現狀與戰略措施[J].江西水利科技,1999,25(4):199-203.

[3] 謝永生.洞庭湖、鄱陽湖流域水土流失現狀與防治對策[J].水土保持研究,1999,6(2):16-18.

[4] 馬逸麟,梅麗輝.鄱陽湖區水土流失及其防治措施[J].地質災害與環境保護,2003,14(3):31-35.

[5] 陳月紅,熊文紅,汪崗.從98洪水看鄱陽湖流域的水土保持可持續發展[J].泥沙研究,2002(4):48-51.

[6] 江惟舒,孔凡斌.鄱陽湖流域水土流失與森林生態環境控制管理對策[J].林業資源管理,2003(6):36-40.

[7] 歐陽球林,陳家霖.江西撫河流域水土流失與水文情勢變化[J].水土保持研究,2000,7(3):159-161.

[8] 謝頌華,曾建玲,楊浩,等.江西水土流失省情分析[J].南昌工程學院學報,2010,29(3):69-72.

[9] 鄒亞榮,張增祥,周全斌,等.GIS支持下的江西水土流失風險評價[J].中國水土保持,2002(7):37-39.

[10] 樊述全.鄱陽湖流域降雨時空分布規律及其水文響應[D].南京:河海大學,2007.

[11] 陸建忠,陳曉玲,李輝,等.基于GIS/RS和USLE鄱陽湖流域土壤侵蝕變化[J].農業工程學報,2011,27(2):337-343.

[12] 劉健,張奇,左海軍,等.鄱陽湖流域徑流模型[J].湖泊科學,2009,21(4):570-578.

[13] 王春菊,湯小華,鄭賢達,等.GIS支持下的土壤侵蝕敏感性評價研究[J].水土保持通報,2005,25(1):68-74.

[14] Renard,K G,Foster G R,Weesies G A,et al.Predicting Soil Erosion by Water:A Guide to conservation planning with the revised universal soil loss equation(USLE)[M]∥USDA.Agric.Handb.:No.703,Washington,D.C.,1997:5-6.

[15] 陳燕紅,潘文斌,蔡芫鑌.基于RUSLE的流域土壤侵蝕敏感性評價:以福建省吉溪流域為例[J].山地學報,2007,25(4):490-496.

[16] 王萬忠,焦菊英.中國的土壤侵蝕因子定量評價研究[J].水土保持通報,1996,16(5):1-20.

[17] 章文波,謝云,劉寶元.降雨侵蝕力研究進展[J].水土保持學報,2002,16(5):43-46.

[18] Fournier F.Climate and Erosion[M].Ed.Press Universitarires de France,Paris,1960.

[19] 梁音,史學正.長江以南東部丘陵山區土壤可蝕性K值研究[J].水土保持研究,1999,6(2):47-52.

[20] Moore I,Burch G.Physical basis of the length-slope factor in the universal soil loss equation[J].Soil Science Society of America Journal,1986,50(5):1294-1298.

[21] 湯小華,王春菊.福建省土壤侵蝕敏感性評價[J].福建師范大學學報,2006,22(4):1-4.

[22] 劉柏根,溫桃芳,梅宗煥,等.江西寧都縣地質因素與水土流失的關系[J].水土保持研究,1999,6(2):146-150.

[23] 李月臣,劉春霞,趙純勇,等.三峽庫區(重慶段)土壤侵蝕敏感性評價及其空間分異特征[J].生態學報,2009,29(2):788-796.

[24] 劉峰.會昌縣水土保持預防監督[J].中國水土保持,2005(11):34-35.

[25] 孫秀美,孫希華,馮軍華.沂蒙山區土壤侵蝕敏感性評價[J].水土保持通報,2007,27(3):84-87.

[26] 劉光正,潘江平,岳軍偉.江西紅壤低丘水土流失發生規律和防治對策[J].江西林業科技,2008(4):6-9.