太湖流域春季不同土地利用類型蒸散速率的比較

呂 文,楊桂山,萬榮榮,朱 青

(1.中國科學院 南京地理與湖泊研究所 湖泊與環境國家重點實驗室,江蘇 南京210008;2.中國科學院大學,北京100039)

蒸散作用,作為生態系統水分流失途徑之一[1],受到氣候、植被、土壤等自然因素和各種人類活動的影響[2],而人類活動主要通過改變土地利用方式影響生態系統蒸散作用來改變流域的水分收支狀況。國內外學者已經在不同土地利用類型之間開展過蒸散作用的比較,例如不同農作物之間[3],中國北方不同造林樹種[4],太行山低山區不同灌草叢群落之間[5],黃土高原4種豆科牧草[6]之間的蒸騰速率的日變化和生長季節變化比較研究。在以往的研究中,多是關注不同類型之間時間序列上蒸散速率動態的差異,很少有對不同土地利用類型蒸散速率差異發生的關鍵時段進行分析。本文針對太湖流域西部丘陵山區農業綜合整治開發項目中大量茶園開發引起一定規模的土壤侵蝕[7]情況,通過靜態箱/紅外氣體分析儀法監測流域不同土地利用類型——油菜地、小麥地、撂荒地及茶園植株尺度不同生長階段和一日內不同時段的蒸散速率變化特征,并進行四種土地利用類型春季不同月份以及不同時段的多重比較,為優化太湖流域丘陵山區土地利用方式,保護生態系統水量調節能力提供理論基礎。

1 材料與方法

1.1 研究區概況

油菜地、小麥地和撂荒地選在太湖流域北部,無錫市錫山區羊尖鎮嚴家橋村(附圖12),地理坐標為31°39′17.57″N,120°32′50.17″E,海拔7m,土壤類型為水稻土。

茶園位于湖西分區丘陵地帶,宜興市西渚鎮,地理坐標為東經119°34′56.27″,北緯31°15′04.86″,海拔43m,土壤類型為紅黃壤。研究區屬亞熱帶季風氣候,日照充足,熱量條件好。年平均降水量為1 100~1 200mm。但降水量年內分布不均,75%左右的降水集中在4—10月。年平均水面蒸發量為827.1mm,呈明顯的季節變化特征,夏季蒸發量是冬季的3~4倍。

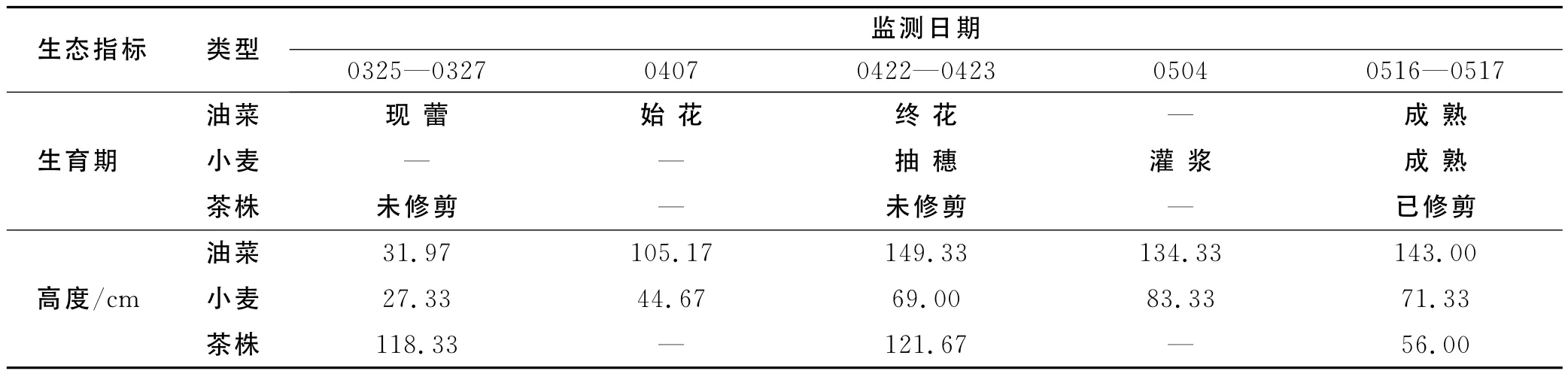

區域小麥播種時間一般在11底至12月初,油菜稍晚,兩種作物主要生育期如表1所示。茶園監測茶株品種為3年生浙農“113”綠茶,每年在5月中旬、10月初、11月初施3次肥。5月中旬采茶完進行修剪,作物高度如表1所示。

表1 不同土地利用類型作物生育期及作物高度

1.2 靜態箱/IRGA法監測水汽濃度

靜態箱/紅外氣體分析儀法是將土壤、植被或植被的部分通過箱體密閉,運用紅外氣體分析儀(IRGA),測定單位時間箱體內氣體濃度的變化,能夠快速測定研究對象的短期氣體交換[8]。在中國干旱與半干旱區已有部分學者運用箱式法,進行單一植被群落的蒸散量日尺度的動態變化研究[9]。本研究采用的閉路箱式法中的靜態箱/紅外氣體分析儀法,配套設施有50cm直徑,50+70cm或50cm高度,以及1m直徑,70+80cm或80cm高度的分段式有機玻璃材質的明箱、美國LI-COR公司生產的Li-840A型號儀器、PVC底座、抽氣泵和蓄電池等。明箱頂部裝有2個小型風扇,促使箱內氣體混合均勻。將PVC底座埋入監測點,使上沿與地面水平,跟據作物的高度,使用不同高度的明箱。

在茶園、油菜地和小麥地3種土地利用類型水汽濃度監測期間(2012年3月25日至2012年5月17日),由于茶園春季采茶前,茶株葉面積指數(LAI)和株高變化不大,每個月只進行一次監測,經采茶修剪處理后,又進行一次完整的監測,共3次,每個監測日從6:00—15:00,每隔3h監測一輪,考慮箱體較大,每個監測點持續4min。因為油菜和小麥兩種作物進入關鍵生長期,加大監測頻次,每個月進行2次監測,共5次,一日內從6:00—16:00每隔2h監測一輪,每個監測點持續3min。而撂荒地作為參考背景,因為5月初被用來翻耕成水稻秧田,監測期間為(2012年3月25日至2012年4月22日)共3次,一日內監測頻次和持續時間與油菜地和小麥地一致。每次監測提前一天清理基座上落葉、灰塵等雜物,盡量降低人為干擾監測樣點自然狀況。

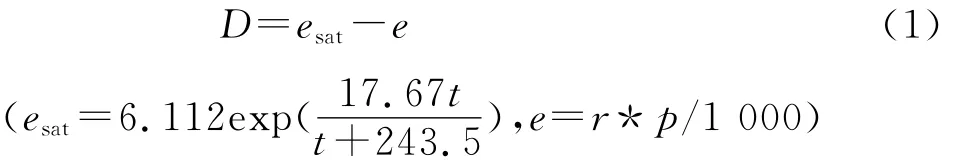

1.3 氣象、土壤和作物生態監測

與一日內水汽濃度監測頻次一致,輔助進行氣溫、土壤溫度和含水量的適時監測。運用JM 624數字溫度計,一日內進行6次氣溫數據監測,取均值。飽和水汽壓差D,計算公式如下:式中:esat——飽和水汽壓(hPa);e——實際水汽壓(hPa);r——空氣的摩爾比濕(mmol/mol);p——氣壓(hPa);t——空氣的溫度(℃)。

土壤水分含量監測使用TZS-ⅡW土壤速測水溫儀,獲取表層10cm土壤體積含水量,不同樣地做3個重復樣,取平均值。

植被生長特征監測LAI和作物高度兩個指標,使用美國LAI-2200植物冠層分析儀監測LAI,不同土地利用類型做3個重復樣,取平均值。

1.4 水汽通量數據的計算

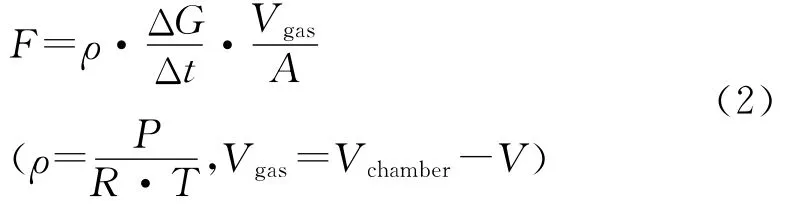

靜態箱式法水汽通量計算公式如下:

式中:F——單位時間單位面積的水汽交換速率,即蒸散速率〔mmol/(m2·s)〕;ρ——箱內溫度下的空氣密度(mol/m3);ΔG/Δt——觀測時間(s)內箱內H2O濃度的變化(ΔG,mmol/mol)速率〔mmol/(mol·s)〕;Vgas——氣體有效交換體積(m3);A——測定對象的氣體交換表面積(m2);P——箱內大氣壓(kPa);T——箱內氣體溫度(K);R——理想氣體常數,為 8.314×10-3〔m3·kPa/(mol· K)〕;Vchamber——氣體交換箱的體積(m3);V——水汽在氣體交換箱中所占體積(m3),遠小于氣體交換箱體積,可忽略。

1.5 數據處理

LI-840A所監測數據經COM 3口轉出,采用Excel 2010軟件進行數據處理,并運用SPSS 16.0統計分析軟件,最小顯著法(LSD)在α=0.05和α=0.01水平進行多重比較。

2 結果與討論

2.1 不同土地利用類型春季蒸散速率的平均值比較

一日內監測的水汽濃度,依據公式(2)換算成蒸散速率,并進行平均值計算,獲取不同土地利用類型春季蒸散速率的平均值,結果顯示,茶園〔2.24mmol/(m2·s)〕>油菜地〔1.48mmol/(m2·s)〕>小麥地〔1.28 mmol/(m2·s)〕>撂荒地〔1.16mmol/(m2·s)〕。

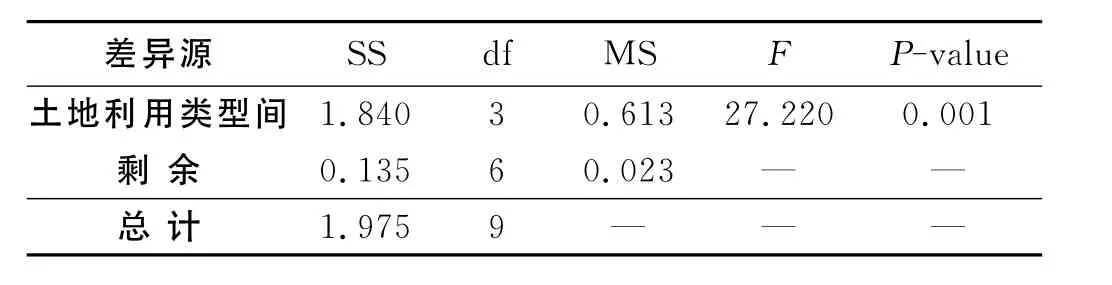

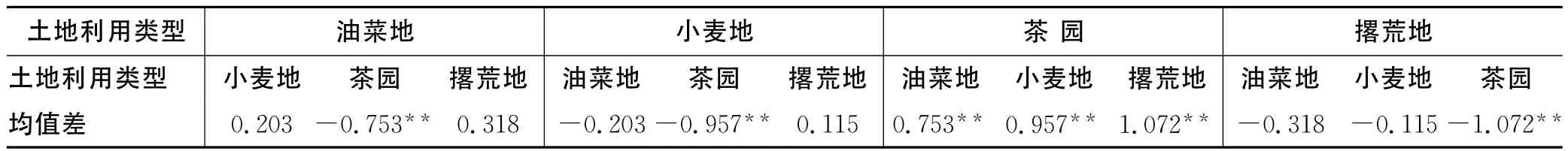

通過方差分析(表2)表明4種土地利用類型之間蒸散速率的平均值存在顯著差異。用LSD方法分別在α=0.05和α=0.01水平進行多重比較(表3),結果表明,春季太湖流域茶園的蒸散速率極顯著高于其他3種耕地不同種植方式;油菜地、小麥地和撂荒地之間蒸散速率無顯著差異。

表2 不同土地利用類型日均蒸散速率的平均值方差分析mmol/(m2·s)

表3 不同土地利用類型日均蒸散速率的平均值多重比較 mmol/(m2·s)

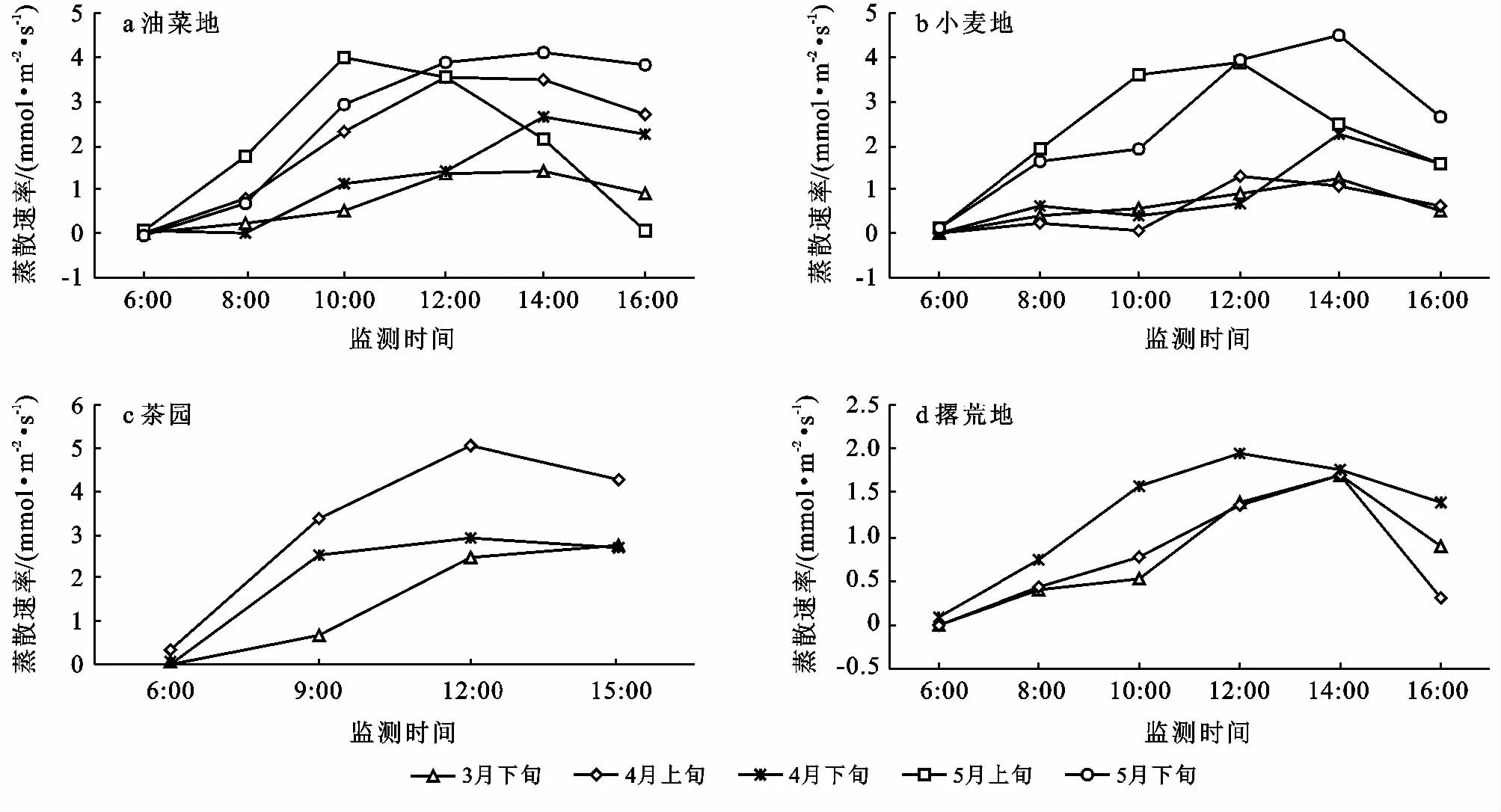

2.2 典型土地利用類型不同生長階段的蒸散速率變化規律

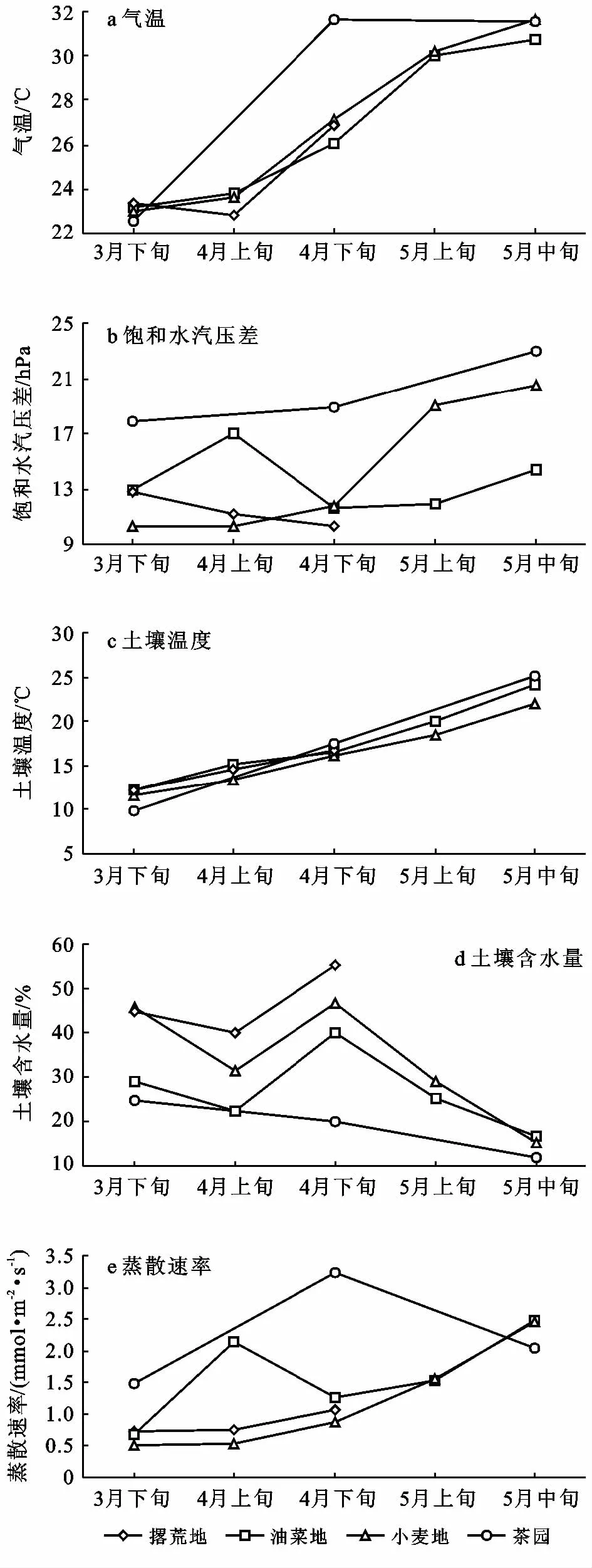

2.2.1 不同生長階段的蒸散速率變化特征 不同土地利用類型蒸散速率在不同生長階段變化特征與氣溫、飽和水汽壓差、土壤溫度和含水量等因子的響應關系如圖1所示,3月份之后,氣溫回升,植被生長旺盛,在降雨充沛時,土壤含水量維持較高狀態,不同土地利用類型日均蒸散速率總體呈現不斷增大的趨勢,茶園經過修剪處理后蒸散速率驟然減小除外。

茶園蒸散速率在修剪前迅速增加(118.92%),修剪后大幅(36.73%)下降。雖然修剪前后氣溫相近、飽和水汽壓差(VPD)較高,但是茶株高度幾乎為修剪前的1/2(表1),枝、葉的修減少了茶株本身的蒸騰量。修茶園修剪下來的枝、葉覆蓋在茶株間,據張喜英等[10]研究,夏季農田覆蓋秸稈減少了表層土壤蒸發量高達60%,降低了株間土壤的蒸發作用,茶園總體蒸散作用減弱。油菜地監測期內蒸散速率變化呈現雙峰型,其中油菜成熟期達到的蒸散速率峰值與春小麥蒸散速率一致[11],但始花期蒸散速率明顯高于耕地其他兩種利用方式,這可能是由于此時油菜高度急增74.20cm,相比油菜在其他生長階段以及茶園和小麥較迅速,生理作用明顯加強[12],利于油菜的蒸騰,并且油菜地VPD也出現一峰值,表明附近空氣干燥、相對濕度較少,有利于作物的蒸騰和棵間土壤的蒸發[13]。

圖1 不同土地利用類型蒸散速率在不同生長階段變化特征與氣溫、飽和水汽壓差、土壤溫度和含水量等因子的響應關系

小麥地春季蒸散速率總體呈逐漸增大的趨勢,至成熟期達到峰值〔2.45mmol/(m2·s)〕。這與孫宏勇等[12]用大型蒸滲儀監測的華北平原冬小麥蒸發量生長季節變化趨勢一致,小麥在挑旗前蒸散量受蒸騰作用的影響較小[11],主要來源于土壤蒸發作用,與撂荒地蒸散速率變化趨勢一致,此時受氣溫[14]和土壤溫度[15]的制約較大,曲線比較平緩,蒸散速率較小;挑旗之后,莖葉繁茂,蒸騰作用加強,與油菜地蒸散速率大小基本一致。

2.2.2 不同土地利用類型蒸散速率的生長階段變化比較 如圖1所示,氣象、植被、土壤等蒸散作用的因子隨著季節的變化而變化,不同生長階段蒸散作用存在差異。用LSD方法分別在α=0.05和α=0.01水平進行不同土地利用類型蒸散速率的多重比較(表4),可知不同月份,4種土地利用類型蒸散速率的差異不同。

3月下旬,茶園蒸散速率極顯著高于其他3種土地利用類型。油菜地與撂荒地蒸散速率相近,略大于麥地,但三者之間差異不顯著,這主要是由于油菜和小麥處于生育期初始階段,土壤多處于裸露狀態,所以與撂荒地蒸散速率相似,并且農作物生育前期,田間蒸散以棵間蒸發為主,總量也較小[12]。

4月下旬,茶園蒸散速率依然極顯著高于其他3種土地利用類型。在茶園的氣溫和VPD明顯高于其他3種土地利用類型的情況下,茶園和油菜地LAI分別為1.46和1.68,小麥地LAI為5.67,雖然小麥地LAI高,有更多葉面進行蒸騰作用,但低LAI使得株間蔭蔽較高,以及土壤表面湍流交換相對較大[16],增加了土壤蒸發作用。并且油菜和茶株高度相比小麥較高(表1),冠層空氣與外圍大氣的解耦系數較小[17],界面層導度較大,從土壤中向大氣輸出的水分效率較高。

表4 4種土地利用類型不同月份的蒸散速率多重比較mmol/(m2·s)

5月下旬,茶園經過修剪處理,蒸散作用下降至2.05mmol/(m2·s),而此時,油菜和小麥處于生長旺盛期,莖葉繁茂,蒸散速率保持增加的趨勢,并且兩者蒸散速率趨近一致〔均值為2.46mmol/(m2·s)〕,略大于茶園,但3種土地利用類型之間蒸散速率差異不顯著。

總之,茶園蒸散作用總體極顯著高于油菜地、小麥地和撂荒地的這一特征并不體現在整個生長階段。春季主要在3月下旬和4月下旬之間;5月下旬,茶園修剪后,蒸散作用減弱,低于處于生長階段后期的油菜地和小麥地。3種耕地利用類型在春季各月份中,蒸散速率的差異性均不顯著。

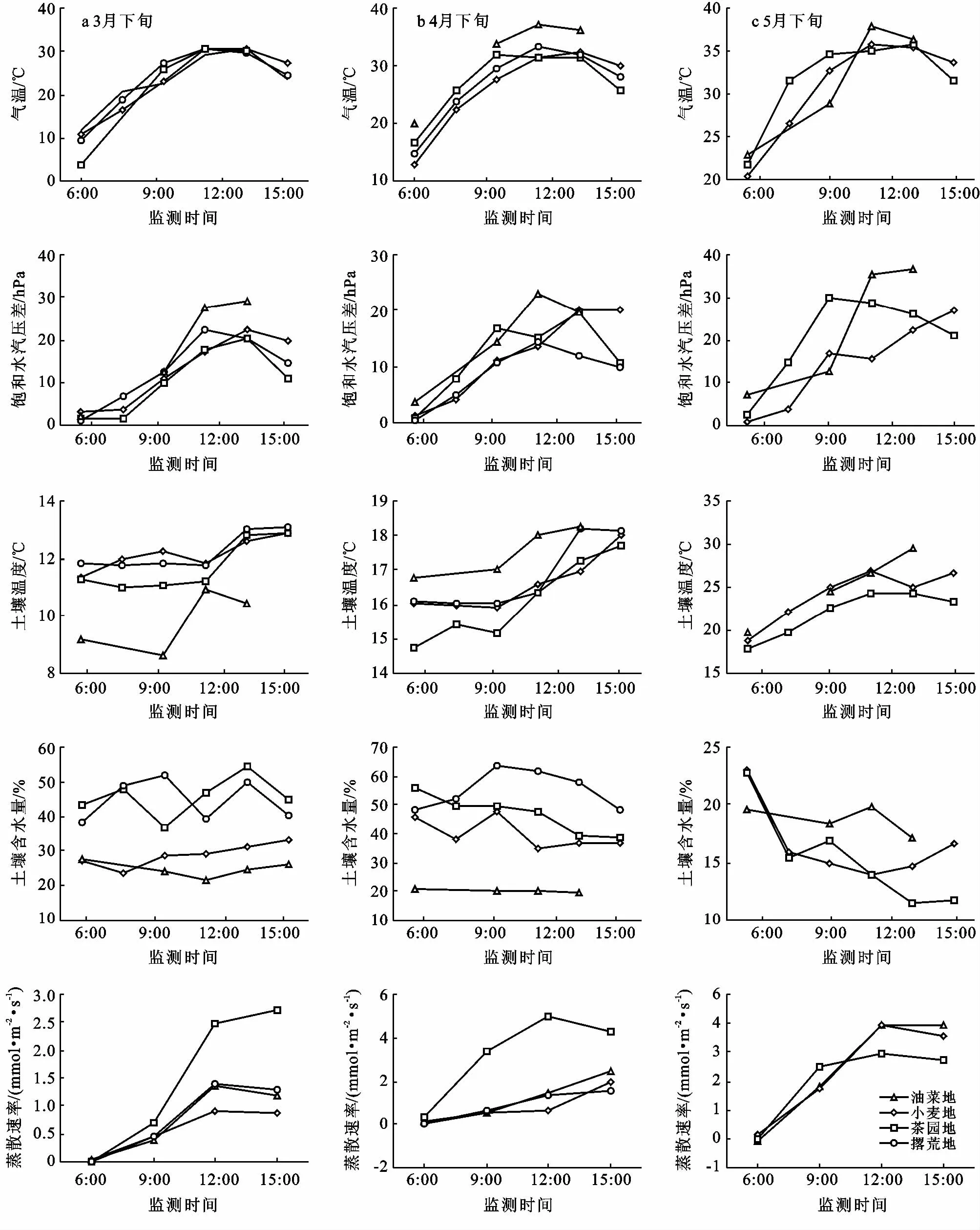

2.3 不同土地利用類型蒸散速率日變化規律

2.3.1 蒸散速率的日變化特征 4種土地利用類型一日內6:00—16:00各時段蒸散速率變化趨勢分別如圖2所示。不同土地利用類型不同生長階段蒸散速率的日變化趨勢基本一致,總體呈單峰曲線:清晨6:00蒸散速率最低;隨著氣溫、VPD、土壤溫度升高,蒸散速率逐漸上升(圖3),其中6:00至9:00時段和9:00至12:00時段蒸散速率的增幅不一致;中午12:00—15:00時,蒸散速率達到一天最大值,之后開始急速或者緩慢下降。這一變化趨勢與段華平等研究的茶園蒸騰速率日變化[18]以及甘卓亭等監測的麥田時蒸散特征一致[14]。

如圖2所示,典型土地利用類型不同生長階段蒸散速率日變化幅度不同。油菜地各月份蒸散速率的日變化幅度排序為,成熟〔4.19mmol/(m2·s)〕>始花(3.55mmol/(m2·s)〕>終花〔2.68mmol/(m2·s)〕>現蕾〔1.41mmol/(m2·s)〕。小麥地在3月下旬至4月下旬,蒸散速率日變化曲線比較平緩;4月下旬之后蒸散速率呈明顯單峰型,日變幅較大,不同生長階段蒸散速率日變化幅度排序為,成熟〔4.39 mmol/(m2·s)〕>灌漿〔3.78mmol/(m2·s)〕>抽穗〔2.24mmol/(m2·s)〕。茶園修剪前(4月下旬)蒸散速率日變化明顯,修剪后(5月下旬)蒸散速率在9:00—15:00維持一“平臺”狀,全天變化較平緩。撂荒地3月下旬至4月下旬監測期間,蒸散速率日變化幅度相近,平均為1.74mmol/(m2·s)。

圖2 不同土地利用類型蒸散速率的日變化特征

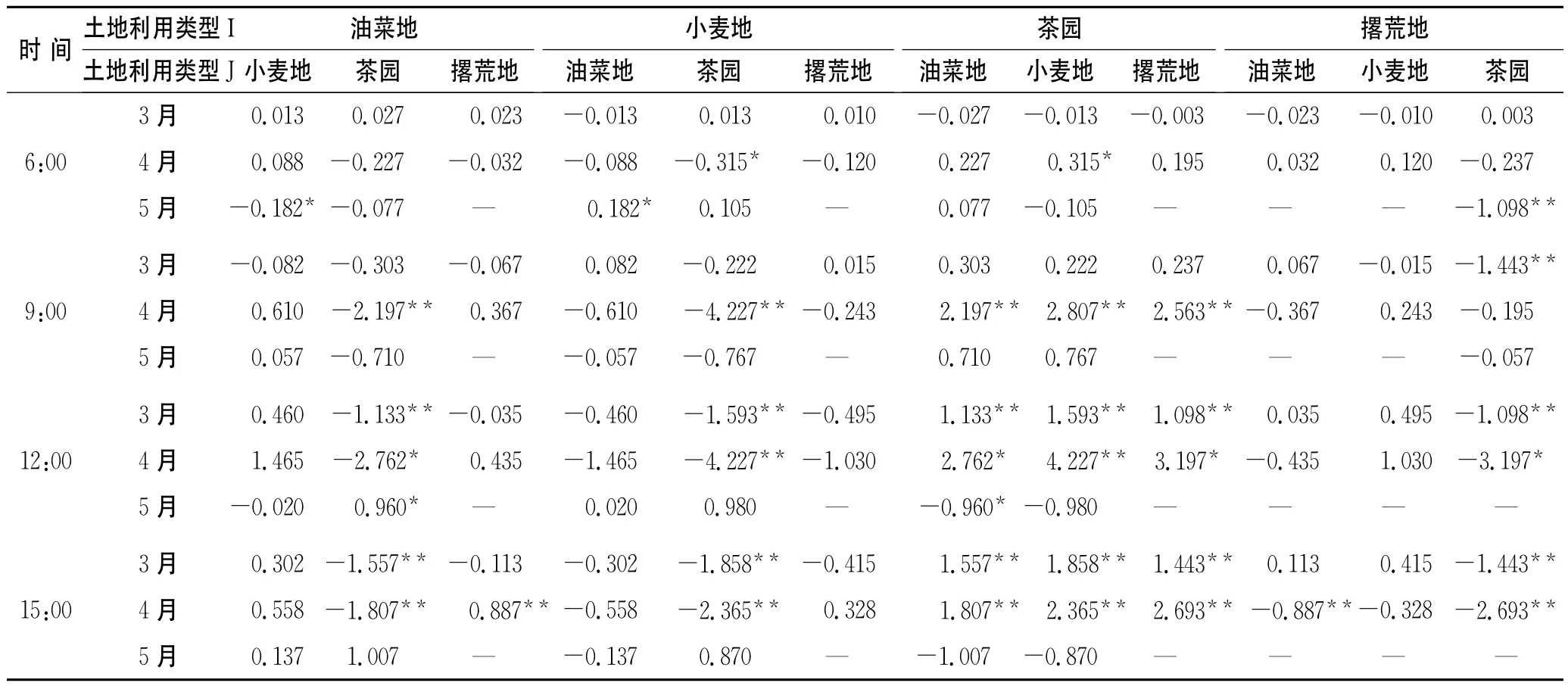

2.3.2 不同土地利用類型蒸散速率的日變化比較為了比較一日內不同土地利用類型不同時段蒸散速率,與茶園監測日時段相對應,將油菜地、麥地和撂荒地8:00和10:00的蒸散速率進行平均計算獲得9:00蒸散速率,14:00和16:00的蒸散速率平均計算,獲得15:00蒸散速率。

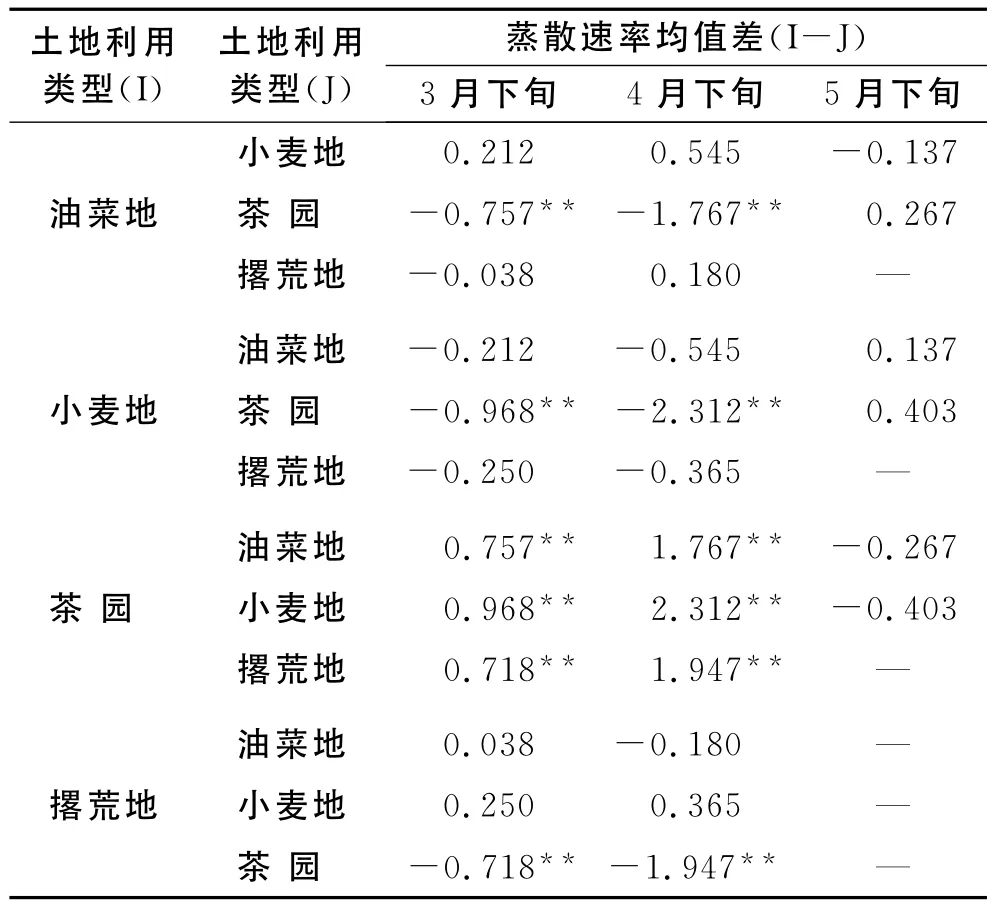

用LSD方法分別在α=0.05和α=0.01水平,進行各月份一日內不同時段4種土地利用類型蒸散速率的多重比較(表5)。

清晨6:00時分,雖然4月茶園蒸散速率與小麥地之間存在顯著差異;5月小麥地蒸散速率顯著高于油菜地,但由于此時氣溫、VPD最低,4種土地利用類型蒸散速率均為最低,兩種土地利用類型之間蒸散速率差值均很小。

圖3 不同土地利用類型蒸散速率季節變化特征與氣溫、飽和水汽壓差、土壤溫度和含水量等因子的響應關系

9:00時分,3月,4種土地利用類型蒸散速率差異性不顯著,6:00—9:00蒸散速率上升幅度相近〔均值為0.58mmol/(m2·s)〕。4月,茶園蒸散速率極顯著高于其他3種類型,茶園蒸散速率由于氣溫和土壤溫度均較高,上升幅度高達3.04mmol/(m2·s),而油菜地、小麥地和撂荒地蒸散速率上升幅度相近〔均值僅為0.76mmol/(m2·s)〕。5月,土地利用類型之間的蒸散速率差異不明顯,雖然茶園、油菜地和撂荒地蒸散速率上升幅度較大〔均值為2.43mmol/(m2·s)〕,但是,茶園經過人工修剪后,蒸散作用的優勢明顯降低,土壤含水量一日內變化較平緩;油菜地和小麥地由于表層土壤水分過度蒸發以及生育后期作物蒸騰作用加強,而深層水分來不及補給[19],因此茶園土壤含水量一日內變化幅度小于其他土地利用類型。

到達12:00正午時分,3—4月,茶園蒸散速率顯著高于小麥地、油菜地和撂荒地;5月,茶園蒸散速率卻顯著低于油菜地。可知,茶園未經修剪時,一日內變化幅度較大,正午時分蒸散速率趨近或者達到峰值,而此時油菜和小麥處于生長階段前期,日變化幅度較小,因此茶園與其他土地利用類型差異最大;茶園修剪后,雖然氣溫和VPD相比其他類型最高,但茶株枝葉受到較大創傷[20],覆蓋度減少了15.85%,蒸騰作用減弱,而株間由于修剪掉的枝葉覆蓋增多,土壤蒸發下降,一日內蒸散速率最大值明顯降低。

下午15:00,茶園修剪前(3—4月),蒸散速率高于其他3種土地利用類型,修剪后(5月)無顯著差異。4月,油菜蒸散速率極顯著高于撂荒地,這可能是由于此時油菜地和撂荒地氣溫、土溫相近,在土壤水分含量充足時,油菜地VPD(20.04hPa)是撂荒地VPD(9.93hPa)的兩倍多。據趙英等[21]研究,南酸棗蒸騰速率與VPD呈極顯著相關性,所以油菜蒸散速率明顯高出撂荒地0.89mmol/(m2·s)。

表5 4種土地利用類型不同時段的蒸散速率多重比較 mmol/(m2·s)

總之,茶園與油菜地、小麥地、撂荒地之間的蒸散速率呈極顯著性差異,在3月,主要體現在12:00—15:00時段;4月,在9:00—15:00時段均顯著,并且差異最大。5月和春季其他不同時段,雖然不同土地利用類型蒸散速率之間尚存顯著性差異,但是差值均較小。

3 結論

通過靜態箱/紅外氣體分析儀法測定太湖流域不同土地利用類型春季日均蒸散速率,可知春季(3—5月)蒸散速率從大到小依次為,茶園〔2.24mmol/(m2·s)〕>油菜地〔1.48mmol/(m2·s)〕>小麥地〔1.28 mmol/(m2·s)〕>撂荒地〔1.16mmol/(m2·s)〕。4種土地利用類型蒸散速率不同生長階段總體呈現不斷增大的趨勢,但不同土地利用類型各有特征:茶園修剪后蒸散速率大幅下降(36.73%);油菜地在始花期也突現一峰值。日變化趨勢基本一致,總體呈以12:00—15:00為峰值的單峰曲線,其中茶園修剪后蒸散速率的日變化平緩,而油菜地和小麥地蒸散速率的日變化幅度隨著生長期逐漸增大。

春季茶園蒸散速率總體極顯著高于油菜地、小麥地和撂荒地,差值最大的關鍵時段分別是3月的12:00—15:00,4月的9:00—15:00。5月茶園修剪后和春季其他不同時段,雖然4種土地利用類型蒸散速率之間尚存顯著性差異,但是差值均較小。

太湖流域丘陵山區農業綜合整治開發了大面積茶園,在茶株修剪后,蒸散作用總體偏小,生態系統耗水能力降低,易導致丘陵山區水土流失,增加平原區的低洼地蓄水量,降低平原區汛期的水量調節能力。因此,在太湖流域丘陵山區農業綜合整治開發的同時,需充分認識不同土地利用類型對生態系統調節服務功能的影響,優化土地利用方式,從生態水文角度管理流域水資源。

致謝:野外監測得到中國科學院南京地理與湖泊研究所孫小祥博士、潘佩佩博士、戴雪碩士,南京農業大學夏文斌碩士和肖錦成碩士的幫助,在此表示感謝。

[1] ChapinⅢF S,Matson P A,Mooney H A.Principles of Terrestrial Ecosystem Ecology[M].李博,趙斌,彭容豪,等,譯.北京:高等教育出版社,2005.

[2] 程國棟,趙文智.綠水及其研究進展[J].地球科學進展,2006,21(3):221-227.

[3] Schilling K E.Relation of baseflow to row crop intensity in Iowa[J].Agriculture,Ecosystems & Environment 2005,105(1):433-438.

[4] 王賀年,余新曉,趙陽,等.北京山區4種優勢林分生態用水實驗研究[J].水土保持通報,2012,32(4):62-65.

[5] 楊帆,張萬軍.太行山低山區不同植被群落蒸發蒸騰研究[J].中國生態農業學報,2008,16(1):30-34.

[6] 謝田玲,沈禹穎,邵新慶.黃土高原4種豆科牧草的凈光合速率和蒸騰速率日動態及水分利用效率[J].生態學報,2004,24(8):1678-1685.

[7] 張燕,楊浩,金峰,等.宜興茶園土壤侵蝕及生態影響[J].土壤學報,2003,40(6):815-821.

[8] Law B E,Ryan M G,Anthoni P M.Seasonal and annual respiration of a ponderosa pine ecosystem[J].Global Change Biology,1999,5(2):169-182.

[9] 邰陽,王瓊,王煒,等.錫林河中游河流濕地草問荊群落蒸散量的動態變化[J].內蒙古氣象,2007(4):29-30.

[10] 張喜英,陳素英,裴冬.秸稈覆蓋下的夏玉米蒸散、水分利用效率和作物系數的變化[J].地理科學進展,2002,21(6):583-592.

[11] 王亞軍,謝忠奎,小林哲夫,等.河西綠洲區春小麥蒸騰蒸散的變化研究[J].中國沙漠,1999,19(3):272-275.

[12] 孫宏勇,劉昌明,張喜英,等.華北平原冬小麥田間蒸散與棵間蒸發的變化規律研究[J].中國生態農業學報,2004,12(3):62-64.

[13] 楊曉光,劉海隆,王玉林.華北平原夏玉米農田生態系統蒸散規律研究[J].中國生態農業學報,2003,11(4):66-68.

[14] 甘卓亭,劉文兆.黃土塬區麥田蒸散特征[J].應用生態學報,2006,17(8):1435-1438.

[15] 黃高寶,秦舒浩.耕作措施對綠洲灌區冬小麥田蒸散特征的影響[J].自然資源學報,2007,22(5):793-799.

[16] Kelliher F M,Leuning R,Raupach M R,et al.Maximum conductances for evaporation from global vegetation types[J].Agriculture and Forest Meteology,1995,73(1):1-16.

[17] Jarvis P G,McNaughton K G.Stomatal control of transpiration:Scaling up from leaf to region[J].Advances in Ecological Research,1986,15(1):1-49.

[18] 段華平,謝小立,王凱榮.紅壤坡地茶園蒸騰及其影響因子研究[J].農村生態環境,2002,18(2):19-23.

[19] 陳洪松,邵明安,王克林.黃土區荒草地和裸地土壤水分的循環特征[J].應用生態學報,2005,16(10):1853-1857.

[20] 蘇孔武,吳永華,諸葛天秋.淺析春茶后茶園修剪利弊問題[J].福建茶葉,2011,33(5):23-25.

[21] 趙英,張斌,趙華春,等.農林復合系統中南酸棗蒸騰特征及影響因子[J].應用生態學報,2005,16(11):2035-2040.