基于STIRPAT模型的池州市生態足跡驅動機制研究

張 勇,張樂勤,陳發奎

(1.中國礦業大學 環測學院,江蘇 徐州221116;2.池州學院 政法管理系,安徽 池州247100;3.池州學院 資源環境與旅游系,安徽 池州247100;4.池州學院 經濟貿易系,安微 池州247100)

生態足跡分析(ecological footprint,EF)是定量評價區域可持續發展的有效工具,也是度量人類活動對生態系統的壓力和影響的一條新途徑,已經得到了廣泛的關注。近年來,有些學者試圖從生態足跡增長與社會經濟因素的相關性入手,對全國或一些典型區域生態足跡增長的驅動機制進行探討,并提出科學合理的區域可持續發展對策,此方面的研究成果漸趨豐富[1-4]。

定量測度生態足跡與社會經濟之間的關系,分析生態足跡變化的社會經濟影響因素,探究生態足跡增長的社會經濟驅動機制,可以更好地為區域未來可持續發展和實現黨的十八大提出的建設生態文明目標提供明確的政策導向。但現實中很多影響生態足跡變化的社會經濟因素是非平穩的,在未對區域生態足跡與社會經濟相關因素進行時間序列平穩性進行檢驗的情況下,直接對其進行回歸,容易產生偽回歸問題[5-6]。

鑒于此,本研究嘗試將環境研究領域的IPAT等式的隨機形式STIRPAT模型引入到人均生態足跡變化的社會經濟驅動機制研究中[7-8],先對驅動力因子與人均生態足跡的時間序列數據進行偏相關分析加以檢驗,再對驅動力因子進行主成分分析,進而基于STIRPAT模型構建人均生態足跡與社會經濟驅動力因子的計量經濟模型[9-10],得到各社會經濟驅動因子對人均生態足跡增長貢獻率大小的彈性系數,依據彈性系數即可比較分析各驅動力因子對人均生態足跡增長貢獻的程度[11-12]。據此結合池州市人均生態足跡驅動因素及自然與社會實際條件,提出相關政策建議,為池州市建設生態文明和“美麗池州”乃至建設“美麗安徽”提供科學依據,也可為地級市尺度相關研究提供借鑒。

1 研究區概況

池州市位于安徽省西南部,長江下游南岸,東與銅陵市、蕪湖市相依,北濱長江與安慶市隔江相望,南與黃山市毗鄰。池州市地貌類型以丘陵山地為主,氣候屬暖濕性亞熱帶季風氣候,植被類型有常綠闊葉林、常綠落葉闊葉混交林、針葉林、竹林等,市域內擁有較為豐富的森林、水、礦產、旅游資源,森林覆蓋率達到60%。池州市是國家級生態經濟示范區,是皖南國際旅游文化示范區的重要組成部分,也是“生態安徽”建設試點市,先后獲得過“中國優秀旅游城市”、“中國旅游競爭力百強城市”、“國家園林城市”等榮譽稱號。池州市現轄青陽縣、東至縣、石臺縣、貴池區和九華山旅游風景區,國土面積為8 272km2,2010年全市總人口為161萬人,GDP為300億元。

2 數據與方法

2.1 數據來源與指標選取

本研究中生物資源與能源消費量數據來源于《池州統計年鑒》(2002—2011年),由于大多數據直接來源于居民人均消費量,故貿易調整不做考慮。影響生態足跡的社會經濟因素數據來源于《池州統計年鑒》(2002—2011年)和《安徽省統計年鑒(2002—2011年)》。

關于影響生態足跡的社會經濟因素指標的選取,本文借鑒國內多位學者對驅動因子的選取方法,結合池州市社會經濟發展狀況,從若干社會經濟因素中篩選出以下8個因素作為生態足跡的驅動力因子加以分析研究,分別為總人口、地區經濟發展水平人均GDP、城鎮化率、城鄉居民家庭恩格爾系數、人均消費性支出、工業總產值、第二產業比重、單位地區生產總值能耗。在用多元統計分析方法對數據進行分析時,需要利用統計分析軟件DPS 7.05將原始數據先進行標準化處理,以消除量綱影響,使數據具有可比性。

2.2 研究方法

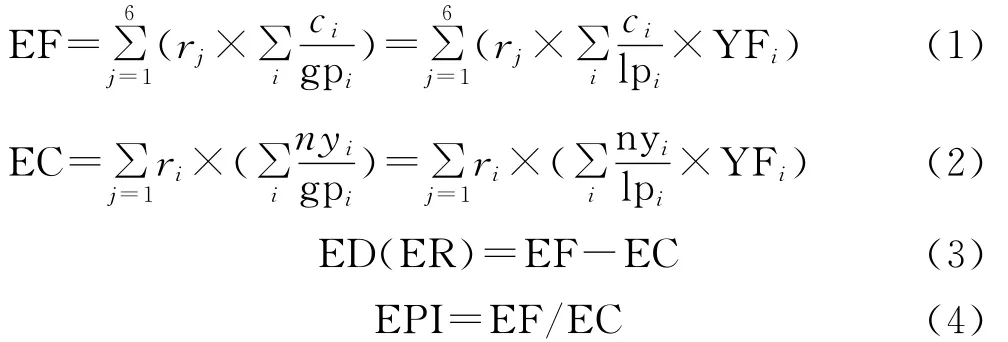

2.2.1 生態足跡模型(EF模型) 生態足跡是指在一定的經濟規模條件下,維持特定人口的資源消費和廢棄物消納所必需的生物生產土地面積,包括化石能源地、耕地、林地、草地、建筑地、水域6種類型[13-14]。生態足跡的計算基于以下兩個基本事實:(1)人類能夠估計自身消費的大多數資源、能源及其所產生的廢棄物數量;(2)這些資源和廢棄物流能折算成生產和消納這些資源和廢棄物流的生態生產性土地面積。由Wackernagel等創立的綜合法計算生態足跡,是目前應用范圍較廣的一種方法[15-16]。本文采用此方法計算人均生態足跡(EF)、人均生態承載力(EC)和生態盈余(或赤字)(ED或ER),計算公式分別為:

式中:EF——人均生態足跡;EC——人均生態承載力;ED(ER)——人均生態赤字或人均生態盈余;EPI——生態壓力指數;j——生物生產土地的類型,包括耕地、林地、草地、水域、能源用地、建筑用地6類;rj——j類土地利用的均衡因子;i——消費項目類型;ci——i商品的人均消費量;gpi,lpi——第i種消費項目單位面積的全球產量和研究區域平均產量;YFi——產量因子;nyi——第i消費項目的區域總產量。

計算時,均衡因子rj和產量因子YFi取值參考張樂勤等[11]采用NPP計算得到的結果,rj取值如下:耕地和建筑用地均為1.15,林地為0.87,牧草地

為0.48,水域為0.38,化石燃料用地為0.87。YFi取值如下:耕地和建筑用地均為1.66,林地為0.91,牧草地為0.19,水域為1,化石燃料用地為0。

2.2.2 STIRPAT模型 美國生態學家埃里奇(Ehrlich)和康默納 (Comnoner)于20世紀70年代提出了關于經濟增長與資源環境關系的IPAT模型:即I=PAT。Rose等在IPAT的基礎之上,通過對人口、財富和技術的回歸,進行環境壓力的隨機估計,提出了環境壓力隨機模型,簡稱STIRPAT模型[17-19],表達公式為:

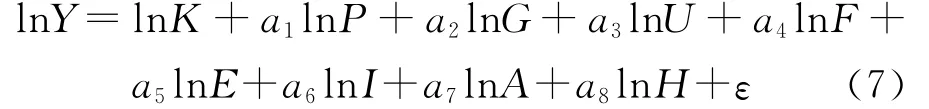

式中:I,P,A,T——環境壓力、人口數量、富裕度和技術;a——該模型的系數;b,c,d——人口數量、富裕度、技術3項人文驅動力指數;e——模型的誤差。STIRPAT模型是定量分析人文因素對環境壓力影響的一種有效的方法,目前已被廣泛應用于生態足跡、能源足跡和CO2排放研究中。本研究借鑒STIRPAT模型,構建出生態足跡變化與其驅動力因子關系模型[12,20-21],其模型的表達式為:

為了通過回歸分析確定參數,對式(6)兩邊取對數,得到:

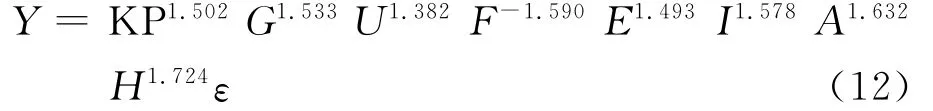

式中:Y——人均生態足跡;K——常數;P——總人口數;G——經濟發展水平,以人均GDP表征;U 為城鎮化水平,以城鎮化率表征;F——城鄉居民家庭恩格爾系數;E——人均消費性支出;I——工業總產值;A——第二產業比重;H——單位地區生產總值能耗;ε——隨機模型項;a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8——模型的彈性系數,表示當 P,G,U,F,E,I,A和H 每變化1%時,分別引起Y的a1%,a2%,a3%,a4%,a5%,a6%,a7%,a8%變 化。

2.2.3 多元統計分析方法

(1)驅動因子偏相關分析。采用統計分析軟件SPSS 17.0中的偏相關分析法對上述驅動力因子與人均生態足跡的時間序列數據進行偏相關分析(分析某個變量與人均生態足跡相關性時,將其他變量作為控制變量),可得到各個驅動因子與人均生態足跡的相關系數,并經過顯著性經驗后可以判斷是否可以作為生態足跡的驅動力因子。

(2)驅動力因子彈性系數確定。首先,通過SPSS 17.0軟件中的主成分分析法,對原始自變量進行分析與篩選,提取出對原始變量解釋性最強的綜合變量,即構建出綜合變量與自變量之間線性關系模型;其次,將綜合變量與因變量進行普通最小二乘回歸,可得因變量與綜合變量的線性關系式;最后將綜合變量與自變量間的線性關系式代入因變量與綜合變量的線性關系式中,可得因變量與自變量間關系式。

3 結果與分析

3.1 生態足跡計算結果

以池州統計年鑒(2002—2011年)中相關數據為基礎資料,利用式(1)—(3)可計算出池州市人均生態足跡、人均生態承載力、生態赤字(或盈余)及生態壓力指數(表1)。

表1 池州市2001-2010生態足跡時間序列 hm2/人

從表1可以看出,2001—2010年池州市人均生態足跡變化較快。從2001年的1.246hm2/人增加到2010年的2.248hm2/人,共增加了1.002hm2/人,且生態足跡變化呈遞增趨勢。生態足跡一直處于赤字狀態,由2001年的-0.845hm2/人上升到2010年的-1.827hm2/人,且生態赤字呈逐年擴大態勢;生態壓力指數由2001年的3.104增加到2010年的5.332,增加了1.72倍,也呈現出現逐年遞增的趨勢。上述結果表明,近年來隨著池州市社會經濟的快速發展,工業化、城鎮化進程的加速推進,池州市的生產消費活動負荷已超過其生態安全度,生態供需矛盾尖銳,社會經濟發展的生態安全風險性和不穩定性在增加,生態負荷壓力較大,生態已處于不安全狀態。

3.2 驅動力因子偏相關分析

以人口數P,人均GDP G,城鎮化率U,城鄉居民家庭恩格爾系數F,人均消費性支出E,工業總產值I,第二產業比重A,單位地區生產總值能耗H作為解釋變量,以Y作為因變量,運用SPSS 17.0統計軟件進行偏相關分析。分析結果顯示8個驅動力因子與人均生態足跡相關系數均在0.84以上,且顯著性檢驗在0.01水平上顯著相關,故所選的8個驅動力因子均為生態足跡的驅動力影響因子。

3.3 驅動力因子主成分分析

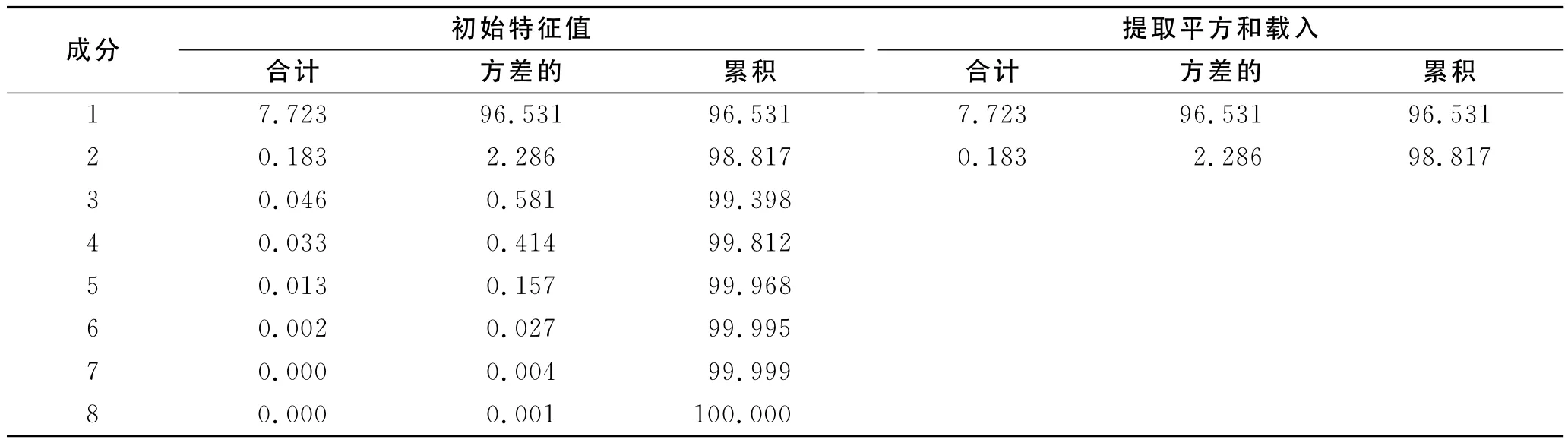

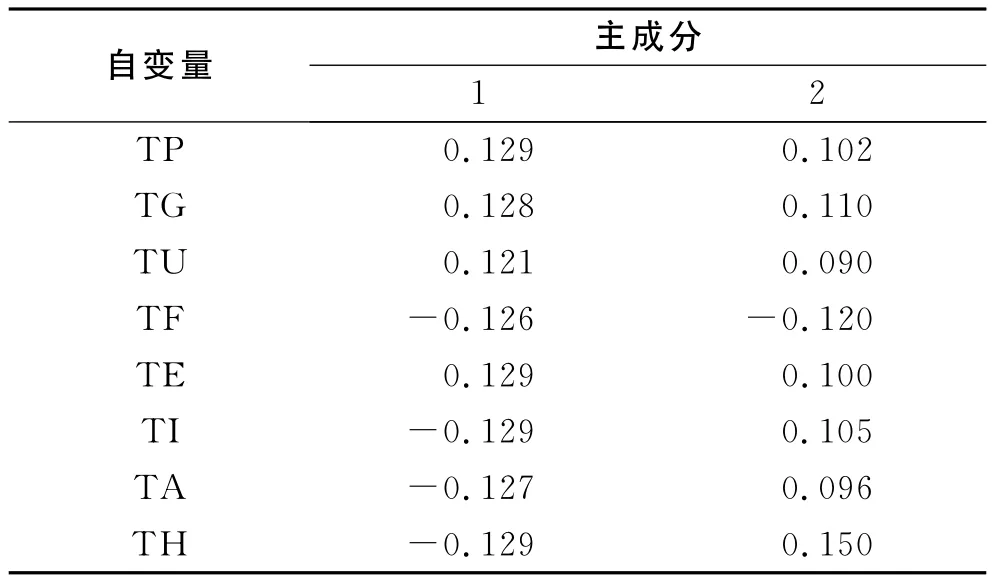

將前述8個驅動力指標和人均生態足跡原始時間序列數據取對數。為了消除驅動力因子間量綱關系,使數據具有可比性,將取對數后的數據輸入DPS 7.05統計分析軟件先進行標準化處理,以消除量綱影響,使數據具有可比性。將標準化后的數據以TY,TP,TG,TU,TF,TE,TI,TA,TH 表示,然后將TP,TG,TU,TF,TE,TI,TA,TH 輸入SPSS 17.0軟件進行主成分分析,結果如表2—4所示。

表2 驅動因子主成分分析解釋總方差 %

表3 驅動因子主成分得分系數成分矩陣

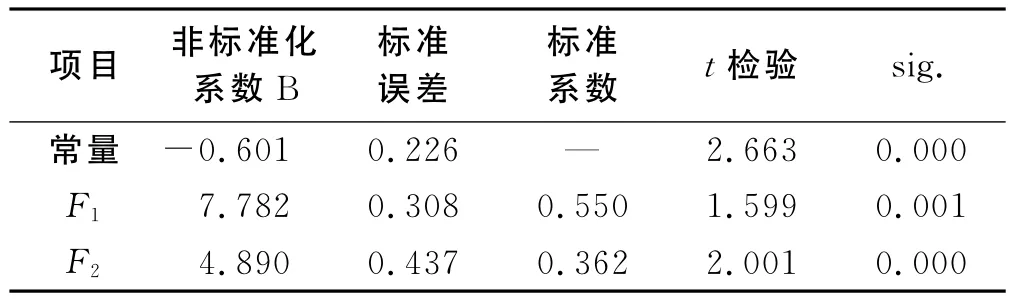

表4 驅動因子回歸模型系數

由表2可知,對自變量 TP,TG,TU,TF,TE,TI,TA,TH進行分析與篩選后,可以提取2個主成分(即綜合變量),以X1,X2表示,兩個綜合變量可以解釋因變量的98.817%,且t檢驗的sig(單側)值小于0.01,說明擬合程度非常好。從旋轉成分矩陣可以看出,主成分因子X1與TP,TG,TU,TE即總人口,人均GDP,城鎮化率,人均消費性支出4項指標呈高度正相關,而與TF即城鄉居民家庭恩格爾系數呈高度負相關,因此該主成分因子主要是經濟發展水平、人們生活消費水平及消費支出結構的綜合反映,包含了原始變量的信息;主成分因子X2則主要與TI,TA,TH即工業總產值、第二產業比重、單位地區生產總值能耗有較強的正相關性,說明上述3個指標反映的是產業和工業結構及能耗水平。通過表3主成分得分系數成分矩陣可得到綜合變量X1,X2與因變量的關系如下:

以因變量TY為被解釋變量,X1,X2為解釋變量,通過SPSS 17.0軟件中的最小二乘法(OLS)進行回歸,得到模型R2為0.890,估計的標準誤差為0.010,t檢驗的sig值為0.000,小于0.01,說明模型擬合非常好。

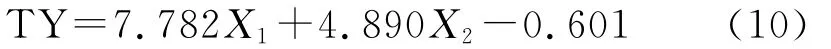

根據表4中的模型系數,可得到綜合變量X1,X2與TY的關系式為:

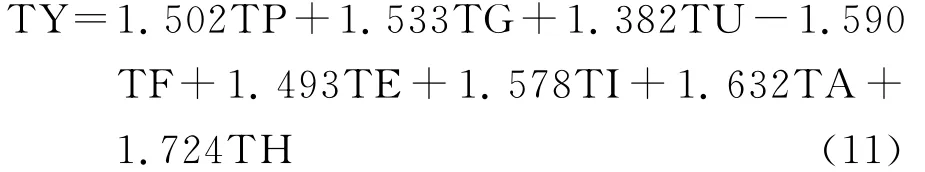

將式(8),(9)代入(10)中,可得:

由式(11)可得人均生態足跡的驅動力因子的計量經濟模型:

由式(12)可知,影響人均生態足跡變化的總人口,人均GDP,城鎮化率,城鄉居民家庭恩格爾系數,人均消費性支出,工業總產值,第二產業比重,單位地區生產總值能耗的驅動因子的彈性系數分別為1.502,1.533,1.382,-1.590,1.493,1.578,1.632,1.724。表示當人口數每增加1%時,人均生態足跡將增加1.502%;當人均GDP每增加1%時,人均生態足跡將增加1.533;當城鎮化率每增加1%時,人均生態足跡將增加1.382%;當城鄉居民家庭恩格爾系數每增加1%時,人均生態足跡將減少1.590%;當人均消費性支出每增加1%時,人均生態足跡將增加1.493%;當工業總產值每增加1%時,人均生態足跡將增加1.578%;當第二產業比重每增加1%時,人均生態足跡將增加1.632%;當單位地區生產總值能耗每增加1%時,人均生態足跡將增加1.724%。以上定量分析的結果表明,城鄉居民家庭恩格爾系數與人均生態足跡增長的關系呈負相關關系,而其他7個影響因素均為正相關,其影響程度按照大小順序為:單位地區生產總值能耗>第二產業比重>工業總產值>人均GDP>總人口>人均消費性支出>城鎮化率,其中,單位地區生產總值能耗、第二產業比重、工業總產值是人均生態足跡增長的主要驅動因子,總人口、人均GDP是人均生態足跡增長的重要驅動因子,而城鎮化率和人均消費性支出對人均生態足跡增長的貢獻較小。由此可知,單位地區生產總值能耗、第二產業比重、工業總產值、總人口及人均GDP的逐年增加,城鎮化率和人均消費性支出水平的逐步提升是池州市2001—2010年人均生態足跡不斷增加、生態供需矛盾日益尖銳、生態安全壓力不斷加大的原因。

4 結論

通過對安徽省池州市2001—2010年的生態足跡進行測算,分別計算出人均生態足跡、人均生態承載力和生態赤字。計算結果顯示人均生態足跡均表現出上升的趨勢,且生態足跡的需求遠遠大于生態承載力,出現了生態赤字。同時依據STIRPAT模型,采用主成分因子分析法,對生態足跡增長的社會經濟驅動機制進行了定量測度,得出以下結論:2001—2010年,池州市人均生態足跡不斷增長同人口、經濟發展水平、單位地區生產總值能耗水平、第二產業對經濟貢獻值、工業總產值、城鎮化水平和人均消費性支出水平存在較大關聯,其中,單位地區生產總值能耗、第二產業比重、工業總產值是人均生態足跡增長的主要因素。究其原因,主要是近年來隨著池州市工業化進程的加快,“工業強市”戰略地大力實施,工業經濟發展水平不斷提高,工業經濟規模不斷擴大,這些都極大地推動了池州市人均生態足跡的遞增趨勢,導致了生態安全壓力不斷加大。

鑒于上述結論,結合池州市作為國家級生態經濟示范區和“生態安徽”建設試點市的實際情況,為了促進“生態池州”和“生態安徽”建設,提出如下政策建議。

(1)要進一步確立“生態立市”發展理念,結合資源稟賦優勢,對現有產業結構進行適度調整,控制過度擴張的工業經濟規模,充分利用池州市豐富的農業、旅游資源優勢,積極發展第三產業,增加三產占GDP比重。

(2)要積極倡導“低碳”經濟發展模式,淘汰高能耗、低效益的落后產業,大力發展科技含量高、低碳環保、高效益的新興科技型產業,嚴格執行國家節能環保政策及環境保護基本法律制度,防范“三高一低”風險企業及低水平重復建設項目進入池州,實現由資源推動型向科技創新型轉變。

(3)要嚴格執行新一輪的土地利用總體規劃,保證耕地、林地、水域、牧草地等具有生態功能和價值的土地面積不減少、質量不降低,提高區域土地生態承載力水平和生態安全指數。

(4)要積極倡導低碳、綠色、環保、節儉理念,建立資源節約型、能源高效型、消費生態型、生產環保型的社會生產和消費模式,強化節約能源資源意識,實現社會生產生活的“低碳化”、“綠色化”、“生態化”,同時要進一步調整能源結構,大力開發清潔能源,如太陽能、水能、風能等,提高資源和能源的利用效率。

[1] 梅艷,何蓓蓓,劉友兆.江蘇省生態足跡與經濟增長關系的計量分析[J].自然資源學報,2009,24(3):476-482.

[2] 張勃,劉秀麗.基于ARIMA模型的生態足跡動態模擬和預測:以甘肅省為例[J].生態學報,2011,31(20):6251-6260.

[3] 張志強,徐中明,程國棟,等.中國西部12省(區市)的生態足跡[J].地理學報,2001,56(5):599-600.

[4] 劉建興,顧曉微,李廣軍,等.中國經濟發展與生態足跡的關系研究[J].資源科學,2005,27(5):33-40.

[5] 魯鳳,徐建華,胡秀芳,等.生態足跡與經濟增長的定量關系及其社會經濟驅動機制:以新疆為例[J].地理與地理信息科學,2012,28(5):70-74.

[6] 魯鳳,徐建華,王占永,等.生態足跡影響因子的定量分析及其動態預測的比較研究:以新疆為例[J].地理與地理信息科學,2010,26(6):70-74.

[7] Chertow M R.The IPAT equation and its variants:Changing views of technology and environmental impact[J].Journal of Industrial Ecology,2000,4(4):13-30.

[8] York R,Rosa E A,Dietz T.A rift in modernity Assessing the anthropogenic sources of global climate change with the STIRPAT model[J].International Journal of Sociology and Social Policy,2003,23(10):31-51.

[9] York R,Rosa E A,Dietz T.STIRPAT,IPAT and Im-PACT:Analytic tools for environmental impacts[J].Ecological Economics,2008,46(3):305-315.

[10] Roberts T D.Applying the STIRPAT model in a post-Fordist landscape:Can a traditional econometric model work at the local level?[J].Applied Geography,2011,31(2):731-739.

[11] 張樂勤,陳素平,榮慧芳,等.安徽省池州市2001—2010年可持續發展動態測度與分析[J].地理研究,2012,31(3):439-449.

[12] 張樂勤,陳素平,王文琴,等.基于STIRPAT模型的安徽省池州市建設用地擴展驅動因子測度[J].地理科學進展,2012,31(9):1235-1242.

[13] 陳敏,王如松,張麗君,等.1978—2003年中國生態足跡動態分析[J].資源科學,2005,27(6):132-139.

[14] 陳成忠,林振山.中國人均生態足跡和生物承載力構成的變動規律[J].地理研究,2009,28(1):129-142.

[15] 包正君,趙和生.基于生態足跡模型的城市適度人口規模研究:以南京為例[J].華中科技大學學報:城市科學版,2009,26(2):84-89.

[16] Monfreda C,Wackernagel M,Deumling D.Establishing national natural capital accounts based on detailed ecological footprint and biological capacity assessments[J].Land Use Policy,2004,21(3):231-246.

[17] 李強誼,馬曉鈺,汪平臻.基于擴展STIRPAT模型的新疆生態環境影響因素分析[J].中國經貿導刊,2012(9):13-14.

[18] 宋曉暉,張裕芬,汪藝梅,等.基于IPAT擴展模型分析人口因素對碳排放的影響[J].環境科學研究,2012,25(1):109-115.

[19] 盧娜,曲福田,馮淑怡,等.基于STIRPAT模型的能源消費碳足跡變化及影響因素:以江蘇省蘇錫常地區為例[J].自然資源學報,2011,26(5):814-824.

[20] 李春華,李寧,石岳.基于STIRPAT模型的長沙市耕地面積變化驅動因素分析[J].中國農學通報,2010,26(3):258-263.

[21] 丁唯佳,吳先華,孫寧,等.基于STIRPAT模型的我國制造業碳排放影響因素研究[J].數理統計與管理,2012,31(3):499-506.