“今敘篆文,合以古籀”考

張世超

一、一個古老的話題

《說文?敘》:“今敘篆文,合以古籀。博采通人,至于小大,信而有證,稽撰其說。”清人段玉裁在注文中說:“許重復古而其體例不先古文籀文者,欲人由近古以考古也。小篆因古籀而不變者多,故先篆文正所以說古籀也。”段氏的這番解釋頗為牽強,因為如果許慎是想“由近古以考古”,就應該每個字下篆、古、籀字形都列全。而實際上許慎并不是這樣做的。

現代治《說文》者,大都認為《說文》之正篆即典范的小篆。究其原因大略有二:其一,《說文》學家認定正篆為古文或籀文的根據是其下有標明為“小篆”或“篆文”的重文,但通觀《說文》全書,重文標明為“小篆”或“篆文”之例并不多見。其二,即便是附有標明“小篆”或“篆文”重文的字頭,其形體結構與文字風格也與小篆沒有什么區別。所以,盡管有上述段、陸的說法,學界一般還是認為《說文》是一部以小篆字形為解說對象的字書,《說文》的正篆是典范的小篆。

近年來不斷發現的戰國文字材料,尤其是大宗的秦、楚文字材料以及學界對之研究所取得的成果,使我們有條件對這一問題進行重新的思考了。

二、秦文字、六國文字與《說文》正篆

在討論這一問題之前,有一件事情應當首先辨明。在傳統的文字觀念中,隸書作為一種字體,是由小篆簡化、發展出來的,然而迄今為止,我們所見到的戰國文字材料已經證明,至晚在戰國時期的秦國,隸書與小篆已是并行的兩種字體,這兩種字體的作用是互足的,字形結構是互通的。也就是說,戰國時期秦國篆隸在結構上應該沒有本質上的差別。研究表明,先秦的古隸的字形結構往往比《說文》的篆文更為近古。所以,在古文字小篆材料不足的情況下,我們采用先秦古隸的字形來代表戰國秦文字的特點,也就是反映了當年小篆的特點。

1.“王”與“玉”

2.“土”與“士”

3.“艸”與“草”

“草木”之“草”楚文字作“艸”或“芔”。秦文字作“草”。《說文》:“艸,百卉也,從二屮。”又“草,草斗,櫟實也,一曰象斗子。從艸早聲。”正篆“艸”字在秦文字以至漢代文字中已不使用。《說文》正篆的“艸”字,以及“艸”“草”二字的用法之別來源于六國文字。

6.“丌”與“其”

7.全

9.帀

“師旅”之“師”西周金文偶有省作“帀”者,至東周時,則“師旅”“工師”字率皆省作“帀”。戰國時,六國文字作“帀”而秦文字作“師”。《說文》卷六正篆既收“師”字,又收六國“帀”字,曰:“帀,周也。”用以作為與“師”意不相關的“浹”之本字。

10.丘

11.“厶”與“私”

15. 亼

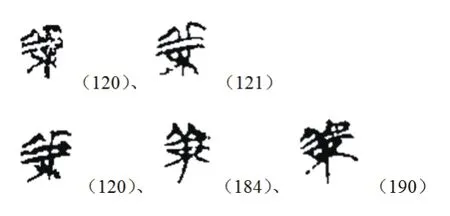

包山簡文中有一個字,分別見于120、121、184、190諸簡:

三、結語

90多年前,王國維作《說文今敘篆文合以古籀說》,據《說文?敘》及《漢書?藝文志》等所記字書發展情況論證《說文》收字體例。由于當年所能見到的材料的局限,其推論的某些環節是存在問題的,比方說認為小篆是秦代由籀文省改而成的字體,即不符合歷史事實。但其結論曰:“然則《說文解字》實合古文籀文篆文而為一書……昔人或以《說文》正字皆篆文而古文籀文惟見于重文中者,殆不然矣。”則為不刊之論。高亨先生曰:“要之,所謂‘敘篆文合古籀’者,不獨指重文而言,亦指正文而言;不獨為主從之相隨,亦為昆弟之并列。”

對于《說文》各卷中的那些字頭,王國維先生稱為“正字”,陸宗達先生稱為“正篆”或“正體字”,高亨先生稱為“正文”,均是很嚴謹、科學的稱法。然而現在學界不少人仍將《說文》中的這些字頭統稱為“篆文”或“小篆”,即使明確指出這些“正篆”中含有古文的著述,也認為這不過是《說文》的“篆文”中含有了古文,或者是《說文》的“小篆”里存在與古文相合的成分。如黃焯先生撰有《篆文中多古文說》,仍稱這些字頭為“篆文”、“小篆”。再如趙平安先生近著《說文小篆研究》中,舉出正篆中“合乎六國文字,不合乎秦文字”者12例,然仍統一稱之為“小篆”。

現在看來,許慎當年編寫《說文》時是將其選定的字形作為一種終極的形體,對之進行分析以探討其字形與原始意義的關系。之所以將篆文作為這種終極形體的主要組成成分的原因是,作《說文》時,篆文是他所掌握的,既能較好地反映原始構字意圖又是比較豐富完備的一種文字材料。

許慎在《說文?敘》中嘲笑了今文經學家那種認為漢字從產生后直到漢代形體沒有任何變化的文字觀念,他說:“以迄五帝三王之世,改易殊體,封于泰山者七十有二代,靡有同焉。”又說到戰國時代“言語異聲,文字異形”,這些都是許氏文字觀念中科學的一面。按這一文字觀念,無論是古文、籀文,還是篆文,所反映的都是某一歷史時期或地域的文字面貌,《說文》的“正篆”應當選其中一種字體,而以其他的字形材料附于下面,作為參考、比較。然而許慎不是這樣做的,他以漢代所見的篆文為主,兼取戰國簡策上的秦與六國文字,建構了一個理想化的、終極性的構形體系,用來分析并探討各字的原始意義。這又是許氏文字觀念中自相矛盾的地方。

許慎的這一文字思想,從《說文》“始一終亥”的恢宏編制,從《說文?敘》“將以理群類,解謬誤,曉學者,達神恉”的宣言中,都可以感受到。還有兩條小材料,可以幫助我們窺見《說文》的文字構形思想。《說文?敘》:“黃帝之史倉頡,見鳥獸蹏迒之跡,知分理之可相別異也,初造書契。”而卷九“文”字下曰:“錯畫也,象交文。”字形所象,正是倉頡所見“分理可相別異”之“鳥獸蹏迒之跡”。卷二又有“釆”字,曰:“辨別也,象獸指爪分別也。”正因倉頡看見“鳥獸蹏迒之跡”受到啟發,“分理可相別異”,“象獸指爪”形的釆字才有了“辨別”之義。也就是說,《說文》的構形體系,反映了倉頡造字之初的意義。

許慎將他所見到的篆文、戰國秦文字、六國文字,甚至漢代的隸書的字形材料綜合起來,建立起一個文字構形系統,又將這一系統中所有的字規范為篆文風格。所以,如果把《說文》的字頭視為標準的篆文,那是一種誤解。