高寒陰濕區春油菜種植模式比較

唐黎葵,楊 霞,王平生,趙萬千,郭永錄,韓 宏

(甘肅省臨夏回族自治州農業科學研究院,甘肅 臨夏 731100)

臨夏州高寒陰濕區有耕地5.11萬hm2,占全州耕地面積的34.2%。該區土壤基礎肥力較高,耕層含有機質20.5~24.3 g/kg、全氮1.28~1.54 g/kg、全氮1.28~1.54 g/kg、全磷0.79~1.96 g/kg、全鉀22.2 g/kg、堿解氮95~120mg/kg、速效磷(P2O5)9.16~20.62 mg/kg、速效鉀(K2O)184.3~190.34 mg/kg;pH 7.5~8.5,光、熱、水等自然資源與油菜生長需求協調較好,油菜增產潛力較大。該區是甘肅省雙低雜交春油菜的主產區之一,春油菜產量和效益的高低,直接影響到群眾的經濟收入以及農業的可持續發展。在種植業內部結構調整、食油價格上漲、實用技術普及推廣等多重作用下,2011年該區域雜交油菜播種面積達2萬hm2,平均產量3 001.5 kg/hm2,最高產量達5 059.5 kg/hm2。為了進一步提高春油菜單位面積產量和產值,2011年甘肅省臨夏州農業科學研究院開展了春油菜種植模式試驗。

1 材料與方法

1.1 試驗概況與材料

指示春油菜品種為青雜5號,種子由青海省農林科學院提供。

1.2 試驗地概況

試驗設在甘肅省和政縣城關鎮麻藏村,東經103°19′,北緯35°23′,海拔2 233m,年均氣溫5.1℃,無霜期130 d,日照時數2 504.9 h,年降水量628mm,蒸發量1 374.8mm,相對濕度71%。試驗地為川地黑麻土,質地為中壤,中等肥力,無灌溉條件。

1.3 試驗方法

試驗設4個處理,分別為處理①起壟覆膜膜側溝播(壟寬30 cm,壟高5~8 cm,溝寬20 cm,溝內種2行),處理②起壟壟面播種(壟寬90 cm,壟高5~8 cm,壟面種5行),處理③起壟溝播(壟寬30 cm,壟高5~8 cm,溝寬20 cm,溝內種雙行),處理④平作溝播(CK)。小區面積52m2,不設重復,四周設有保護行。

試驗采用人工開溝撒播,行距20 cm,播種量6.0 kg/hm2。株距處理①為13.5 cm,其余處理為18.5 cm。播前一次性施農家肥30 t/hm2、N 120 kg/hm2、P2O590 kg/hm2、K2O 30 kg/hm2。其余栽培管理同大田生產。收獲前每小區隨機采集10株樣考種。按小區單收計產。

2 結果與分析

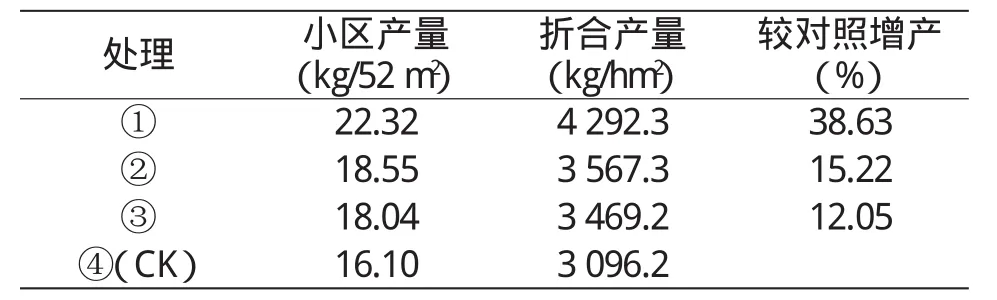

2.1 種植模式對產量的影響

從表1看出,處理①折合產量最高,為4 292.3 kg/hm2,較CK增產38.63%;處理②折合產量為3 567.3 kg/hm2,居第2位,較CK增產15.22%;處理③折合產量為3469.2 kg/hm2,居第3位,較CK增產12.05%。

表1 不同種植模式下春油菜的產量

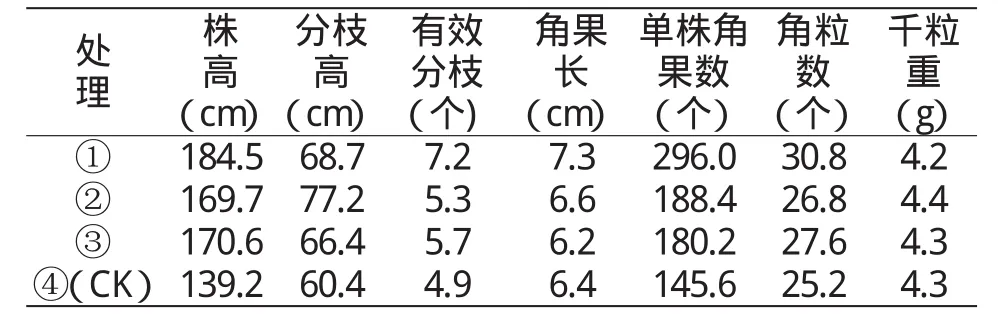

2.2 種植模式對性狀的影響

從表2看出,不同種植模式對油菜農藝性狀有一定的影響。株高以處理①最高,為184.5 cm,較對照高45.3 cm,處理②、③分別較對照高30.5、31.4 cm。分枝部位以處理②最高,為77.2 cm,較對照高16.8 cm,處理①、③分別較對照提高8.3、6.0 cm。有效分枝數以處理①最多,為184.5 cm,較對照增加2.3個,處理②、③分別較對增加0.4、0.8個。角果長以處理①最長,為7.3 cm,較對照長0.9 cm,處理②較對照長0.2 cm,處理③較對照短0.2 cm。

表2 不同種植模式下春油菜的經濟性狀

2.3 種植模式對經濟性狀影響

從表2看出,不同種植模式對油菜經濟性狀影響較大。單株角果數以處理①最多,為296.0個,較對照多150.4個,處理②、③分別較對照多42.8、34.6個。角粒數也以處理①最多,為30.8個,較對照多5.6個,處理②、③分別較對照多1.6、2.4個。千粒重以處理②最重,為4.4 g,處理③與對照相同,為4.3 g,處理①為4.2 g。

3 小結

在臨夏高寒陰濕區,采用起壟覆膜膜側溝播模式栽培的春油菜產量最高,為4 292.3 kg/hm2,較平作溝播模式增產38.63%。采用該模式栽培的春油菜農藝性狀均較平作溝播模式表現好,經濟性狀除千粒重稍低外,單株角果數和角粒數均為最多。此種植模式可在臨夏州高寒陰濕區重點推廣。