魯西北黃河沖積平原鹽漬化灌區地下水動態變化

孫曉俊,高佩玲,胡 濤,劉現偉,武文紅,景金勇

(1.山東理工大學 農業工程與食品科學學院,山東 淄博255049;2.山東省德州市水利局,山東 德州253000)

鹽分包含作物生長所必需的微量元素,但土壤含鹽濃度超過作物的正常耐鹽力,將會使作物產生生理干旱,擾亂作物正常的生理代謝,遏制作物的生長,從而影響作物產量或造成絕產[1]。研究表明,造成土壤鹽漬化生成的原因是多方面的,它是一定的氣候、地形、地質等自然條件共同對水鹽運動產生影響的結果。同時,土壤鹽漬化與地下水文關系密切,氣候條件和地下水動態變化是影響土壤鹽漬化的主要環境因子[2-3]。

近年來,遙感技術與地統計學日益成為研究土壤鹽漬化和地下水特性時空變異規律的有效手段[4]。阮本清等[5]利用地統計學模型對寧夏青銅峽灌區地下水位埋深的時空變異規律進行了探索,發現土壤鹽漬化與地下水埋深關系密切。周在明等[6]對環渤海低平原區鹽漬化狀況進行了分析研究,結果表明地下水位埋深與地下水礦化度的共同作用是影響該區土壤鹽漬化格局的直接因素。Taylor[7]用雷達數據監測澳大利亞維多利亞州西部灌溉區的鹽漬土分布,認為不同遙感波段的選擇能很好地區分鹽漬土和非鹽漬土。澳大利亞的 Metternicht[8]結合RS,GIS及專家系統對土壤鹽漬化變異進行模擬與預測,在鹽漬化土壤的時空動態變化研究方面取得了一定的成果。然而鹽漬化的形成機理十分復雜,目前我國學者的研究主要集中在西北地區,缺乏對東部鹽堿地地區的綜合研究,本文對魯西北黃河沖積平原鹽漬化灌區地下水埋深動態變化開展分析,研究土壤鹽堿化分布和影響因素,從而指導灌區鹽堿地改良和鹽漬化防治工作。

本文選取德州市齊河縣為研究區,結合地下水位埋深歷史數據和實地考察,利用3S(RS,GIS,GPS)技術和統計學方法,研究齊河縣鹽漬地分布和地下水位埋深時空動態變化情況。具體研究內容包括:(1)研究區鹽漬地空間分布狀況;(2)研究區地下水位埋深在豐水(2005年)、枯水年(2009年)年內及2000,2005年和2009年年間動態變化情況;(3)研究區觀測點地下水位埋深在2000—2009年10a間的空間變異情況及其與黃河垂向距離的關系。通過揭示地下水埋深變化對土壤鹽漬化的影響,以期對該區治理土壤鹽漬化、改良灌溉模式提供科學依據。

1 研究區概況及數據來源

1.1 研究區概況

齊河縣位于魯西北平原德州市南部,地跨北緯36°24′37″—37°01′44″,東經116°23′28″—116°57′35″,總土地面積1 411km2,其中耕地面積7.86×104hm2,農業發達。齊河縣地處黃河下游左岸,系黃河沖積平原,地勢較為平坦,西南高、東北低。全縣高、坡、洼地貌相間分布,縣內洼地呈零星分布,成為大部分流入徒駭河坡水的集中匯水區,易遭洪澇災害。齊河縣屬暖溫帶半濕潤季風氣候區,四季分明,冷熱季和干濕季明顯,多年平均降雨量為553.6mm,一年中降雨65%以上集中于8,9,10這3個月,年際變化較大,年內分配不均,呈“春旱、夏澇、晚秋又旱及旱澇交替出現”的氣候特點,對農業生產有一定影響[9-10]。全縣地下水蘊藏量豐富,大氣降水為其主要補給源。齊河縣因受黃河側滲和引黃灌溉的影響,地下水位普遍較高,灌溉農業發達,由此也帶來一系列的鹽漬化問題。

1.2 數據來源

本研究的地下水位埋深數據來源于德州市水利局及齊河縣水務局對齊河縣境內22個觀測井常年地下水位監測的歷史數據;選取2009年3月Landsat 5衛星TM遙感影像作為鹽漬化信息提取的原始遙感影像;觀測井到黃河垂向距離通過ArcGIS測算距離模塊得出。

2 研究方法與數據處理

2.1 基于NDVI-SI特征空間的土壤鹽漬化信息提取

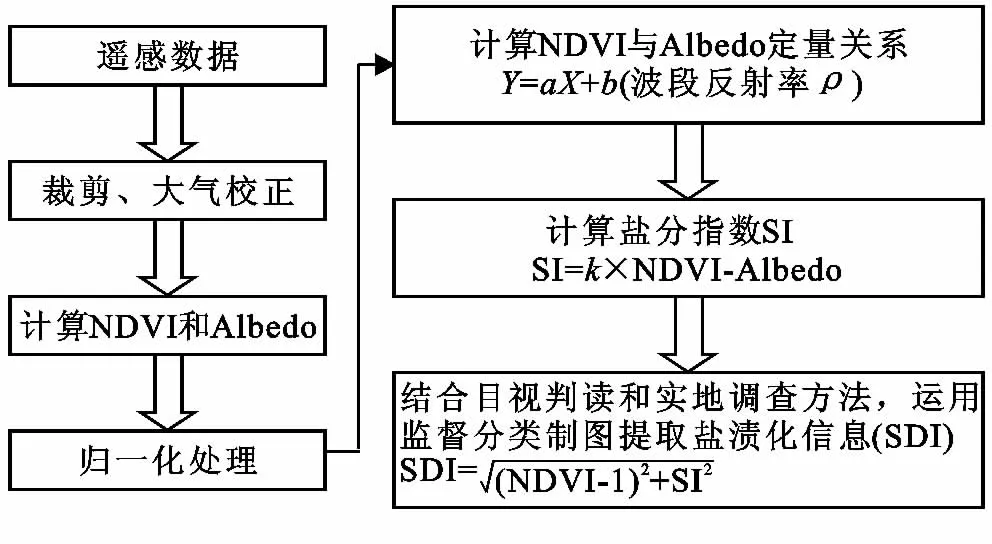

綜合分析歸一化差值植被指數(NDVI)、鹽分指數(SI)二者之間的關系,利用土壤表層含鹽量與土壤鹽漬化遙感信息(SDI)相關性較高的特點來提取SDI,已知非鹽漬地、輕度鹽漬地、中度鹽漬地、重度鹽漬地的 SDI平均值分別為0.399,0.763,0.974和1.201[11]。信息初步提取后還須實地確認鹽漬化信息,確保鹽漬化信息提取的客觀公正性。具體方法流程見圖1。

圖1 基于NDVI-SI特征空間的土壤鹽漬化信息提取流程

2.2 反距離權插值法

反距離權(inverse distance weighted,簡稱IDW)插值法是基于相近相似的原理,即兩個物體離得越近,它們的性質就越相似,反之,離得越遠則相似性越小。它以插值點與樣本點間的距離為權重進行加權平均,離插值點越近的樣本點賦予的權重越大。在預測過程中,各樣點值對預測點值作用的權重大小是成比例的,這些權重值的總和為1,可由式(1)表示:

式中:Z——估計值;Zi——第i(i=1,…,N)個樣本值;di——估計值與樣本值的距離;p——估計值與樣本值距離的冪,它顯著影響內插的結果[12]。式(1)在研究中主要用于分析和預測不同埋深數據源區域數值的趨勢變化。

2.3 實地調研

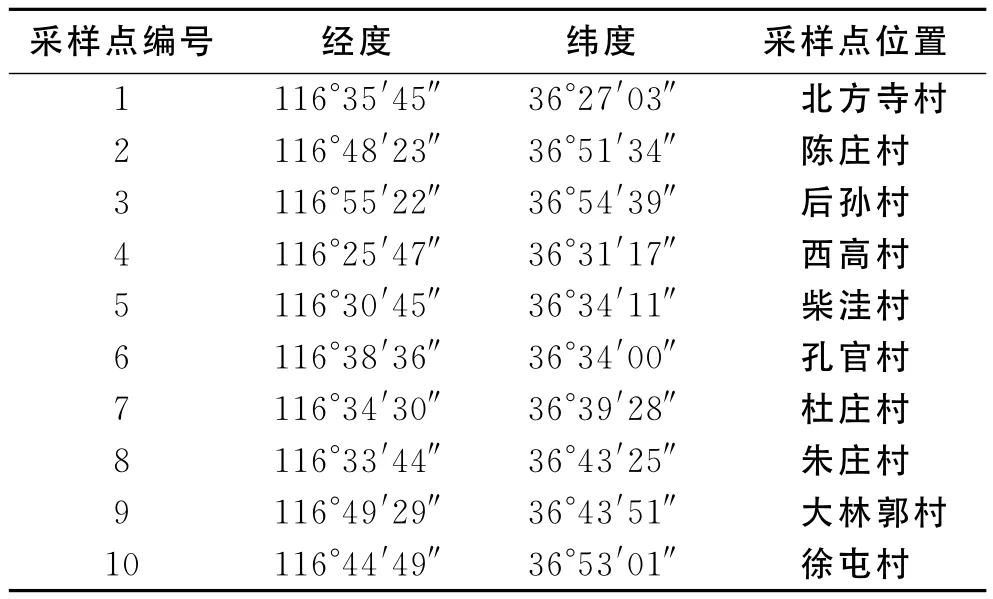

本研究分別于2011年4,11月對齊河縣進行兩次研究區實地調研。具體工作包括:(1)信息采集,搜集研究區基本地質水文信息和行政區劃圖,提取研究區鹽漬化土壤空間分布信息;(2)采樣點布設及定標,利用3S技術布設地下水位檢測點,選取10個典型觀測點,野外考察期間借助GPS定位記錄觀測點地理坐標(見表1);(3)實地考察,記錄采樣點附近水文地質情況、土壤鹽漬化程度、植被種類及生長狀況等信息,以用于鹽漬化信息提取的修正標定。

表1 采樣點地理坐標

2.4 數據分析與處理

運用統計學原理與方法,結合SPSS統計軟件和ArcGIS地理信息系統,對研究區地下水埋深統計特征值進行分析與比較;運用變異系數分析地下水埋深在2000年到2009年間的變化特征;利用SPSS軟件對研究區采樣點地下水位埋深與其到黃河的垂向距離關系進行研究。

變異系數是反映數據離散和變異程度的絕對值,研究中用于分析地下水位埋深的變異程度。變異系數的計算一般要求數據符合正態分布,否則可能存在比例效應。因此本研究將非正態分布的數據進行了正態化處理,均通過95%的置信度檢驗。變異系數Cv公式為:

式中:SD——標準差;MN——平均數。一般情況下,變異系數在0~0.2屬于弱變異強度,在0.2~0.5屬于中等變異強度,>0.5屬于強變異強度。

3 結果與分析

3.1 研究區鹽漬化空間分布及地下水埋深年內變化分析

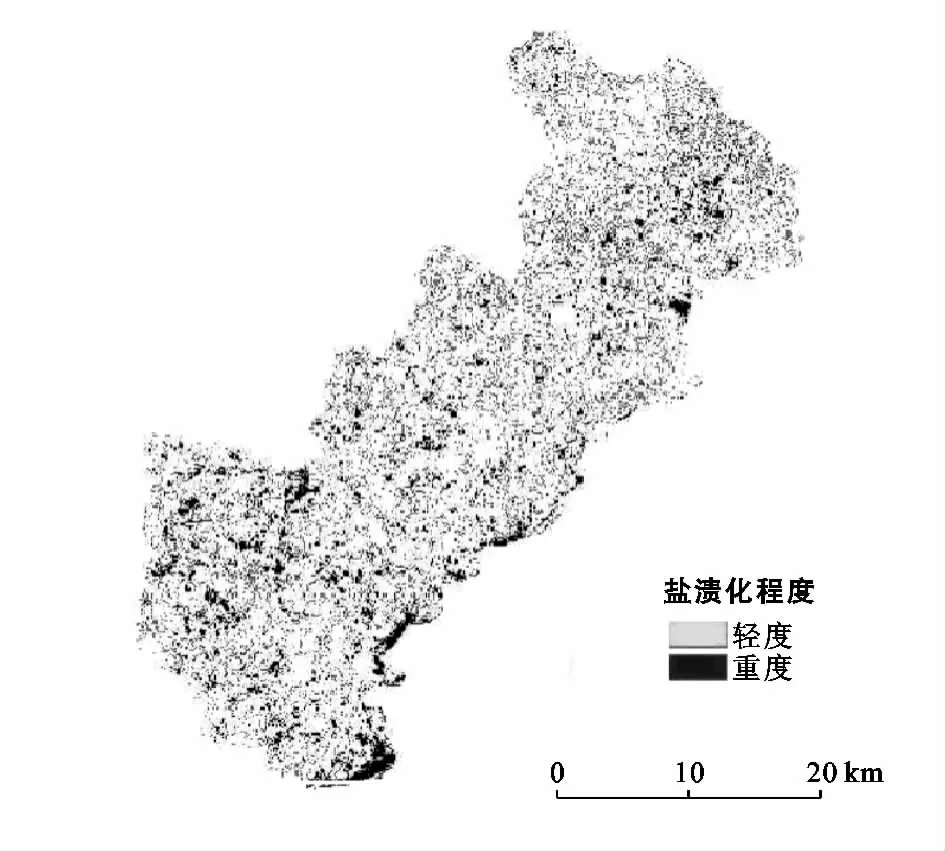

3.1.1 研究區鹽漬化空間分布特征 土壤鹽漬化具有較強的季節性特點,春季氣溫升高,降雨量較少,蒸發量大,致使潛水位升高,是一年中蒸發強度很大、土壤積鹽最強烈的時期[13]。因此,春季3,4,5月是研究土壤鹽漬化的最佳時間。選用研究區2009年3月Landsat 5衛星TM遙感影像進行處理。根據對各波段數據合成效果的目視解譯,大部分鹽堿地為裸地或作物生長稀疏。選擇對地表綠色植被反應敏感的TM4,3,2波段進行RGB假彩色合成,結合現場考察認證情況運用ENVI(the environment for visualizing images)進行NDVI—SI特征空間的土壤鹽漬化信息提取得到鹽漬化分布圖(圖2),輕度鹽漬化土為淺色,中度、重度鹽漬土為深色。

圖2 2009年3月齊河縣鹽漬化土分布情況

從圖2可以看出,齊河縣全境內均有不同程度鹽漬化土壤分布,東南部趙官鎮、馬集鎮、胡官屯鎮為重度鹽漬化分布區。分析其原因,這些地區水利灌排渠系老化陳舊,引黃灌溉發展落后,同時又東臨黃河,良好的河水側向補給造成了地下水位較高,地下水灌溉成為主要灌溉方式;當高礦化度的灌溉地下水淤積得不到排出時,加之當地的高蒸發量,造成了嚴重的土壤積鹽。

全縣絕大部分地下水屬中性或微咸性水,pH值一般為7~8,地下水礦化度平均值為2.219g/L,不良的灌排制度使次生鹽漬化現象滋生。整體空間分布上,鹽漬化呈現出由東向西、由南向北逐步減輕的趨勢。齊河縣裸地大都含鹽量高,一般0—30cm土層含鹽量 10~50g/kg,嚴重地區達到 50~100g/kg,脫鹽難。

3.1.2 研究區地下水埋深年內變化分析 分析比較研究區年內地下水位埋深變化規律,應保證研究區不會受到因供需水變化而產生的過量引黃和降雨等因素控制,故分別選取豐水年2005年和枯水年2009年進行研究。一年中春秋兩季蒸發較弱,可適度排除蒸發干擾。3月和9月是農耕重要時段,3月播種,9月是二次農耕結束后的時段,具有年內地下水位埋深變化的典型意義。因此選取2005年和2009年的3月和9月作為研究時段,分析每月6次均勻測量的埋深歷史數據。研究觀測點的選擇考慮了兩個方面。地理分布上,西高村和大林郭村分別位于齊河縣西南和東北方向,用水方面,大林郭村主要采取地下水灌溉,西高村則更多為引黃支渠補給灌溉。西高村距黃河距離大于大林郭村,兩個研究觀測點具有明顯的研究差異。綜上所述,選取西高村和大林郭村兩個地區分析可有效突現差異產生的多個方面。兩個采樣點埋深數據統計結果見表2。

由表2可以看出,西高村整體埋深較深,2009年9月最深時達到了3.39m;大林郭村埋深則明顯小于西高村,2005年9月最小值僅為0.56m。從3月到9月,2個采樣點地下水埋深起伏都較為明顯,鹽漬地地下水位從3月逐漸上升,之后開始下降到9月達到最低水位,由于秋季后灌溉用水明顯減少造成地下水位回升,呈現出典型的農業用水降深曲線。埋深標準差較小,月內變化幅度不大,原因是這2個機井分布于黃河的下游,黃河側向補給較好。大林郭村豐、枯水年3,9月變化幅度均大于西高村,大量提取地下水用于灌溉是主要原因。

表2 典型觀測點地下水埋深數據統計

橫向分析研究區典型點年內埋深變化特征。(1)在灌溉期前后,深埋區和淺埋區分布范圍變化不大。究其原因,研究區地勢平坦,埋深受到黃河水側向補給,水源充足,也與距離灌溉渠較近有一定關系。(2)灌溉后由于播種期的灌溉影響,研究區埋深普遍變淺,灌溉引水直接影響地下水位埋深。(3)研究點受到河流和灌溉的影響,地下水位因季節不同而產生變化。農業灌溉對該區埋深影響顯著,灌溉方式和程度的不同是地下水埋深產生差異性變化的主要影響因素。因此,建設排水溝渠,排除積水,可有效降低地下水埋深,減輕鹽漬化。

3.2 研究區地下水埋深年際變化分析

對3S技術布設選擇的10個典型觀測點的歷史埋深數據進行研究,運用SPSS對其在2005—2009年地下水埋深數據進行初步統計分析,地下水埋深特征參數見表3。

表3 2005-2009年10個觀測點地下水埋深特征參數

分析表3數據,研究區地下水位埋深普遍較淺,采樣點最大值均<6m,最小值僅為1.16m。10個采樣點地下水位埋深具有明顯的差異,杜莊村2005—2009年年均埋深為3.83m,柴洼村和大林郭村的年均埋深僅為1.41m,有明顯的空間分布層次。偏度是表征概率分布密度曲線相對于平均值不對稱程度的特征數,標準正態分布偏度為0。研究區10個采樣點地下水埋深的偏度在0兩側分布,表明地下水埋深數值無規律地分布在平均值的兩側,各個采樣點不同的埋深特征分布說明地下水位埋深不對稱分布,主要與當地氣候、灌溉影響有關;70%的采樣點5a間全距變化<1m,表明采樣點變化波動總體較小。標準差分析可體現埋深數據集的離散程度。柴洼村、大林郭村、朱莊村標準差均低于0.17,波動較小;北方寺村、徐屯村標準差大于0.8,波動變化相對較大,數據的波動與采樣點的地理位置和灌溉方式有一定關系。

上述數據反映了該區地下水埋深年際變化的部分規律。研究區位于黃河下游西岸,因受到引黃灌溉和黃河側滲的影響,地下水位較高,地下水埋深一般為1.5~3.5m,最淺的地區埋深不足1m。研究區為農作物主產區,當灌溉不合理,排水系統不能及時將水排出,加之潛水水位過高時,研究區可能出現大面積的土壤次生鹽漬化現象。為進一步探尋研究區地下水變異規律,采用ArcGIS中IDW插值法分析處理全部22個觀測井在不同年間的地下水埋深數據,以探究研究區地下水位埋深的時空變化規律。生成2000,2005,2009年地下水埋深空間分布內插圖(附圖1—3)進行縱向比較。

2000,2005和2009年3a地下水位埋深空間分布格局相似,但也存在明顯的差異。研究區內位于東南部黃河沿岸和趙牛新河、新巴公河沿岸的地區,埋深始終較小,一般不超過2.5m,分析是因為沿河地區受到河流側滲和引黃灌溉影響,地下水補給充足,水位較高;仁里集鎮、焦廟鎮地下水位埋深常年保持較高水平,這些地區受側滲影響小并主要依賴開采地下水進行灌溉,地下水消耗大,埋深較深。部分地區隨著年份的不同,埋深差異較大,例如徐屯村和北方寺村采樣點在2000年和2009年埋深都超過3m,2005年埋深卻保持在1m左右。原因可能由于2個采樣點瀕臨黃河,受到黃河側向補給和引黃灌溉影響大,在豐水年和相對枯水年的埋深分布格局差異大。研究區在2005年豐水年埋深分布特征較為單一,埋深分布層次差異性較弱,有大范圍的淺埋區分布。2000,2009與2005年比較為枯水年,埋深空間分布層次性較為明顯,埋深大于豐水年,一些主要靠開采地下水來滿足農業灌溉需求的地區,如仁里集鎮西高村,埋深普遍較深,達到了3.5m以上,主要原因是枯水年需要大量開采地下水以滿足農業需求,致使地下水位下降,埋深變深。

3.3 研究區地下水位變異性及觀測點到黃河垂向距離與地下水埋深關系分析

3.3.1 2000—2009年研究區地下水位埋深變異性分析 研究區在2000—2009年,地下水位因受到氣候、水文、地質等自然因素及農業灌溉的影響,整體分布發生了一定的變異——研究區埋深普遍降低,降低幅度不一;淺埋區與深埋區面積變化較小。

分析齊河縣埋深數據齊全的10個典型觀測井在2000—2009年的埋深空間變異性,生成變異系數空間差值(附圖4)。由附圖4可以看出,齊河縣10a間地下水位變動并不劇烈,變異系數值均<0.35,東南部北方寺村數值最大,這是因為瀕臨黃河,受黃河豐枯水年水量變化影響較大,西北部徐屯村變動大的原因可能是由于當地引黃渠道工程改造,灌溉模式由地下水灌溉改為引黃河水灌溉,地下水得到補給,水位變動大有關。地下水位變動的主要原因在于研究區當地農業灌溉用水、植被覆蓋、蒸散發、根系吸水及地表微地形差異等因素的影響。由于研究區對地下水的開采及農業灌溉的影響,部分地區變異系數達到中度變異強度,波動較為明顯。

3.3.2 研究區黃河垂向距離與地下水埋深關系分析

黃河貫穿魯西北沖積平原全境,齊河縣境內黃河段長62.5km,年引用黃河水2.5×109m3。研究觀測點到黃河垂向距離與地下水位的關系說明了黃河水灌溉和側向補給對地下水位的影響,探求通過合理控制地下水埋深,實現土壤鹽漬化的水鹽調控具有重要意義。選取齊河縣10個典型觀測點進行研究,通過ArcGIS距離測算得到觀測點到黃河的垂向距離,埋深數據選取2009年10個觀測點的年均地下水位埋深,利用SPSS分析觀測點到黃河垂向距離與地下水埋深的關系,得到線性回歸方程:

式中:Y——觀測點地下水位埋深值(m);x——觀測點到黃河垂向距離(km),線性回歸方程決定系數R2為0.635>0.576(相關性臨界,N=10),表明在顯著性水平α=0.05,Y(埋深)與x(黃河垂向距離)有較強相關性。

觀測點的地下水埋深數值和黃河垂向距離表現出類似的分布趨勢,結合線性回歸方程(3)可知:在一定范圍內,到黃河距離越近地下水位埋深越淺,距離越遠埋深越深,黃河垂向距離與地下水位埋深呈正相關性。黃河的側向補給和引黃灌溉對地下水位埋深的變化有著重要影響,黃河通過影響地下水位,間接影響當地土壤鹽漬化狀況。因此,合理開發利用黃河水資源,控制地下水位,制定有效的灌溉制度,完善灌排設施,對于改良鹽漬土有著不可忽視的作用[14]。

4 結論與討論

本研究利用ENVI對齊河縣2009年3月遙感影像進行處理,基于NDVI—SI特征空間方法提取齊河縣土壤鹽漬化信息,借助ArcGIS和SPSS軟件對齊河縣地下水位埋深時空變化規律進行分析,結合該地區地質水文狀況和灌溉制度展開研究,得出如下結論。

(1)齊河縣鹽漬地范圍較大,重度鹽堿地主要分布在東南方向的趙官鎮和馬集鎮。推測與當地灌溉模式造成地下水位過高有關,當地下水埋深過淺,在蒸發作用下,溶解在地下水中的鹽分沿毛管上升水流在表土聚集,土壤易發生鹽漬化[15]。在整體空間分布上,鹽漬化呈現出由東向西,由南向北,逐步減輕的趨勢。

(2)在一年中,地下水埋深的季節變化明顯,春季水位明顯高于冬季,但不同時節的地下水埋深空間分布趨勢一致。造成這種現象的主要原因是:每年的3—5月為當地春灌期,灌溉地下水的入滲加上豐富的黃河側向補給,使得地下水位明顯升高。齊河縣在2000—2009年10a間地下水埋深變化具有明顯空間變異性,研究區水位普遍降低,北部徐屯村和東南方向的北方寺村地下水埋深變異性明顯大于其他地區,與灌溉方式及引黃渠道的改造關系密切。故建設排水溝渠,排除積水,可有效降低地下水埋深,減輕鹽漬化。

(3)2000,2005和2009年3a研究區地下水位埋深分布格局相似,自東北方向到西南區域逐漸遞增,枯水年較豐水年埋深的空間差異性更大。90%采樣點地下水位埋深<3.5m,說明齊河縣地下水埋深較淺,地下水開采條件便利,推測是由于受黃河側滲影響大,地下水補給較好。對觀測點到黃河的垂向距離與埋深數據進行分析,得到線性回歸方程Y=0.123x+1.466(R2=0.635)。表明在一定范圍內,采樣點距離黃河越近地下水位越高,距離越遠地下水埋深越深,黃河通過影響研究區的灌溉模式和地下水位埋深間接影響當地土壤鹽漬化的發生。

由于該研究區獨特的水文地質狀況及不合理的灌溉方式,土地鹽漬化狀況向著惡化的方向發展。本研究運用3S技術和地統計學方法,著重對黃河沖積平原鹽漬化灌區地下水埋深的時空變異進行了分析,研究土壤鹽漬化成因和地下水變化規律,以期為研究區鹽漬化土壤的改良和治理提供科學的參考。后續研究工作將對研究區的地下水礦化度、降雨、灌溉制度進行綜合分析,進一步探究土壤鹽漬化成因及治理對策。

[1] 齊春三,趙倩,董溫榮,等.引黃灌溉對土壤鹽堿化的影響與對策[J].水利規劃與設計,2007(2):10-12.

[2] 李治元,李昌龍,王多澤,等.石羊河下游鹽漬化棄耕地植被演替特征分析[J].西北植物學報,2010,30(10):2087-2092.

[3] 依力亞斯江·努爾麥麥提,丁建麗,塔西甫拉提·特依拜,等.基于支持向量機分類的遙感土壤鹽漬化信息監測[J].水土保持研究,2007,14(4):209-214.

[4] 管孝艷,王少麗,高占義,等.鹽漬化灌區土壤鹽分的時空變異特征及其與地下水埋深的關系[J].生態學報,2012,32(4):1202-1210.

[5] 阮本清,許鳳冉,蔣任飛.基于球狀模型參數的地下水水位空間變異特性及其演化規律分析[J].水利學報,2008,39(5):573-579.

[6] 周在明,張光輝,王金哲,等.環渤海微咸水區土壤鹽分及鹽漬化程度的空間格局[J].農業工程學報,2010,26(10):15-20.

[7] Taylor G R,Mah A H,Kruse F A,et al.Characterization of saline soils using Airbrone Radar Imagery[J].Remote Sensing of Environment,1996,57(3):127-142.

[8] Metternicht G I.Remote sensing of soil salinity-potentials and constraints[J].Remote Sensing of Environment,2003,64(5):1-20.

[9] 黃亞英,徐云英,景子文,等.齊河縣水利志[M].濟南:山東人民出版社,1990.

[10] 王文勇,高佩玲,郎新珠,等.基于3S的地下水位埋深與土地鹽漬化時空動態變化關系研究:以山東省德州市齊河縣為例[J].水土保持研究,2011,18(6):157-161.

[11] 王飛,丁建麗,伍漫春.基于NDVI-SI特征空間的土壤鹽漬化遙感模型[J].農業工程學報,2010,26(8):168-173.

[12] 孫月,毛曉敏,沈清林,等.石羊河流域地下水埋深時空變化規律研究[J].干旱區資源與環境,2009,23(12):112-117.

[13] 孟巖,趙庚星,王靜.基于遙感圖像的墾利縣鹽堿退化土地信息提取及其演化規律研究[J].地域研究與開發,2009,28(5):135-139.

[14] Ravindrana K C,Venkatesana K,Balakrishnana V,et al.Restoration of saline land by halophytes for Indian soils[J].Soil Biology & Biochemistry,2007,39(10):2661-2664.

[15] 吳明輝,寧虎森,王讓會,等.克拉瑪依地區減排林地下水動態變化及合理生態水位分析[J].水土保持通報,2010,30(4):129-133.