曾經的七次IPO暫停與開閘

延伸閱讀:

曾經的七次IPO暫停與開閘

第一次發生在1994年7月21日至1994年12月7日。第二次發生在1995年1月19日至1995年6月9日。距離上次IPO重啟后僅一個月即告再度暫停,主因是大盤的連綿下跌。第三次發生于1995年7月5日至1996年1月3日。第四次發生于2001年7月31日至2001年11月2日。當年6月,國有股減持方案出臺,“市場價減持國有股”招致市場猛烈的拋壓,上證綜指從階段高點2245點開始一路下泄。其間證監會完全停止了新股發行和增發。第五次發生于2004年8月26日至2005年1月23日,證監會于當年公布了試行IPO詢價制度,在正式方案出臺前,IPO被暫停。由于新的詢價制度對當時的股價形成不小的沖擊,擴容也對市場造成一定影響,IPO暫停并沒有給股市帶來強勢逆轉。第六次發生于2005年5月25日至2006年6月2日。這是A股歷史上最長的一次IPO空窗期。通過實施股權分置改革,在IPO暫停期進入尾聲時,股指開始大幅度回升。空窗期結束后,中國銀行、工商銀行、中國國航、保利地產、大秦鐵路先后上市,A股迎來了史上最大一輪牛市。第七次停擺發生于2008年12月6日至2009年6月29日。2008年12月,股指最低只剩1664點。進入2009年后,市場一度走出2008年至今最大的一波反彈行情。IPO在2009年6月末重啟,此后不久股市一路陰跌,多次徘徊在2000點附近。

層繼續推進IPO專項檢查工作,并建立信息披露規則,并且通過不斷摸索和實驗,重新確定合理科學的定價詢價機制。同時,強化對于投資者權益的保護。可以預見,在未來數月內,財務核查的力度將得以保持甚至強化。按照證監會的要求,此次核查重點包括自我交易、利益交換、關聯方、利潤虛構、體外資金循環、虛假的互聯網交易、少計當期成本費用、階段性降低人工成本粉飾業績等,以及其他導致公司財務信息披露失真、粉飾業績或財務造假的情況。

此外,還可能將涉及IPO實質要件與程序規定的大量細則出臺。與此同時,證監會也會繼續加強后端監管和懲戒的力度。4月12日,證監會相關人士表示,將強化稽查執法監測預警機制建設,進一步加強對上市公司信息披露案件的查處力度。2013年以來,稽查部門與證券交易所已經建立了上市公司信息披露違法違規線索直接報送機制,交易所日常監管中發現的上市公司違法違規行為和風險情況將直接報送證監會稽查局,并開展相關行動,予以立案查處。

與此同時,為了保護投資者,監管層還將強化異常信息監測的力度。在證券監管“數字稽查”系統中專門建設市場信息傳聞監測子系統,建立全面的虛假信息監測網絡,通過數據采集、預警分析、影響力分析、異動股票聚焦監測、數據挖掘以及溯源分析等模塊,對網上信息傳聞進行快速、準確搜索與定位,實現對操縱市場、內幕交易等始作俑者的精準打擊。

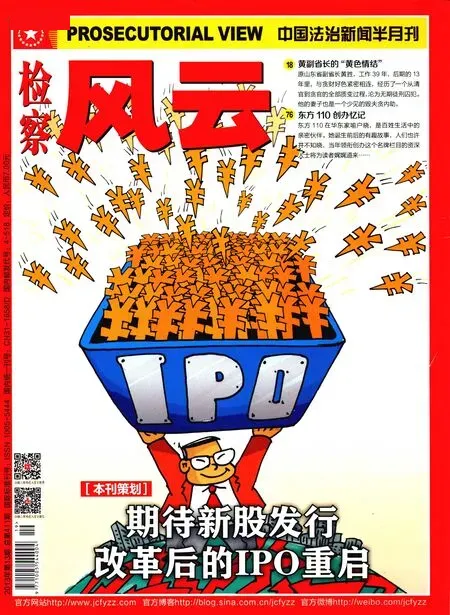

遺憾的是,這一系列制度準備雖然涉及面廣、內容龐雜,但是卻很難有充分的時間進行精心設計。融資方對于IPO的期待已經箭在弦上,新股發行重啟必須有一個明確的時間表,才能真正緩解投融資分隔的“堰塞湖”問題。相關的制度準備也不得不隨著這個時間表而快速“落地”,并保持彈性開放的修改空間,以便在未來IPO開閘、再遇到新問題新挑戰時,能夠迅捷地進行調整和回應。在這個意義上說,新股發行體制改革永遠不可能一蹴而就,而將是一個漫長的博弈過程。

(作者系上海社科院經濟研究所博士后)