NES5100型勵磁調節器在1 000MW機組上的應用

季興文

(國華徐州發電有限公司,徐州221166)

國華徐州發電有限公司2臺機組為THDF 125/67型1 000MW發電機組,采用機端自并激勵磁方式,配置NES5100型勵磁調節器。與傳統的勵磁調節器相比,NES5100型勵磁調節器的功能有很大改進。

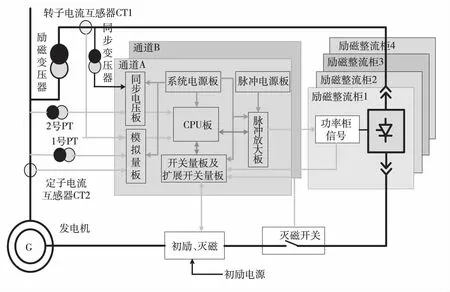

1 勵磁系統配置

勵磁系統主要包括勵磁調節器、勵磁變壓器、勵磁整流柜、勵磁開關等部分,見圖1。

圖1 1 000MW發電機勵磁系統圖

勵磁變壓器由3臺容量為3 300kVA的DCB9-3300/27/3單相干式變壓器組成,低壓側額定電壓956V,采用Y/△接線方式,其高壓側不經開關直接接在發電機出口封閉母線上。

勵磁整流柜采用獨有的抽屜式,取消了傳統的交、直流電源刀閘或開關,既減少了刀閘開關觸頭接觸不良或發熱的問題,同時柜體結構緊湊美觀,封閉性好,減少了柜內積塵引起元件故障的幾率。為保證足夠的勵磁電流,機組采用多個整流橋并聯。整流橋并聯支路數的選取原則為N+1或N+2[1],N為保證發電機正常勵磁的整流橋組數,即當某一組或幾組整流橋故障退出時,不影響發電機的正常勵磁需要。該機組采用N+2原則,即四組整流柜并聯,電流裕量更大。勵磁整流柜運行組數與其控制數值見表1。

表1 勵磁整流柜運行參數控制表

晶閘管整流采用三相全控橋式電路,相控方式,優點是半導體元件承受的電壓低,勵磁響應快,調壓性能好,勵磁變壓器利用率高[2]。發電機正常運行時勵磁回路為感性負載,晶閘管控制角在0°~90°,產生正向電壓與正向電流,通過改變晶閘管的控制角來調整勵磁電流的大小,以保證發電機機端電壓恒定。發電機停機時采用逆變滅磁方式,即將直流勵磁回路的能量反送回交流側。逆變狀態時控制角在90°~150°,產生負向電壓與正向電流,把勵磁電流急速下降到零,有效地限制了轉子回路的過電壓。

2 勵磁調節器

2.1 裝置的作用和構成

NES5100勵磁調節器采用微機作為硬件載體,通過比較測量反饋值與參考值的誤差,計算出控制電壓,經限制環節、轉子電壓反饋產生晶閘管的控制角,輸出觸發脈沖。當機端電壓高于給定值時,增大晶閘管的控制角,減小勵磁電流,使發電機機端電壓回到設定值;當機端電壓低于給定值時,減小晶閘管的控制角,增大勵磁電流,維持發電機機端電壓為設定值。

A、B通道分別從發電機出口的2號、3號互感器接入。主要硬件CPU板以系統電源板、模擬量板、同步電壓板、開關量板、脈沖放大板等硬件為支撐,實現模擬信號采樣,并根據采樣結果及開關量輸入信號邏輯產生控制脈沖,經邏輯判斷程序實現開關量信號輸出、雙套切換等核心控制功能。

軟件核心為勵磁應用程序,包括主流程和控制調節程序。主流程放置于主任務中,完成勵磁應用程序的初始化以及機組狀態的判斷等功能;控制調節程序放置于3.3ms中斷中,控制周期為3.3ms,完成所有勵磁控制調節功能,確保控制的快速和精度。

2.2 功能特點

2.2.1 勵磁調節功能

裝置在原有電壓閉環調節方式(AVR方式)、勵磁電流閉環調節方式(FCR方式)基礎上,增加了恒功率因數調節方式,并啟用了軟起勵功能。

AVR調節方式為正常方式,以發電機的機端電壓作為調節變量,維持發電機的機端電壓與電壓參考值一致,而電壓參考值則主要由增磁命令或減磁命令進行增減。發電機空載時,電壓參考值變化,使機端電壓也隨之變化;發電機負載時,電壓參考值變化仍然使發電機電壓隨之變化,同時引起發電機無功功率更大范圍變化。

FCR調節方式主要在勵磁試驗時或電壓閉環故障(如PT斷線)時使用,以發電機勵磁電流作為調節變量,維持發電機勵磁電流與電流參考值一致,而勵磁電流參考值也是由增磁命令或減磁命令進行增減。

在DCS畫面上增加了“恒功率因數”投、退按鈕,實現恒功率因數調節方式。機組正常運行時以AVR方式運行,發電機起勵建壓后,各運行方式相互跟蹤。給定調節利用開關量輸入信號,控制AVR給定值的增、減。自動跟蹤功能保證了從AVR模式到FCR模式或恒功率因數模式、A通道到B通道的平穩切換。

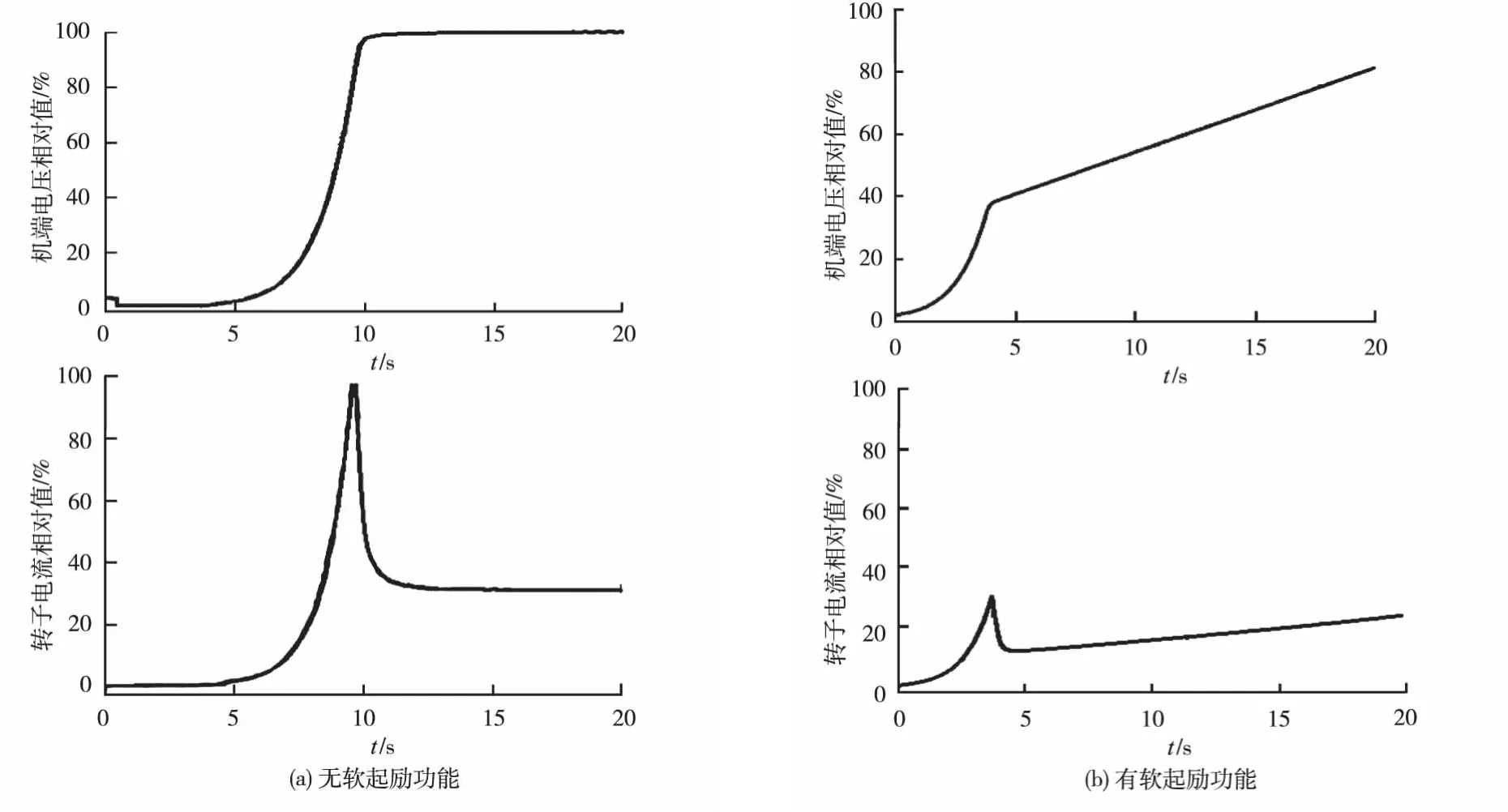

軟起勵是勵磁系統升壓方式之一,主要用于發電機的啟動控制。AVR的給定值按照設定的速度上升,此時AVR相當于一個隨動系統。在起勵過程中,與常規起勵的開環方式不同,軟起勵仍然在進行閉環計算,用于控制的給定值并非是實際給定值。根據現場實際,定值設為25%。圖2為軟起勵功能投、退兩種情況下發電機零起升壓曲線,當勵磁系統接收到開機令后開始起勵升壓,機端電壓大于25%額定值后,調節器以一個可調整的速度逐步增加給定值,使發電機電壓逐漸平穩地上升直到設定值。從試驗結果看,軟起勵可以在10s內完成起勵,而其電壓超調量可以小于1%,甚至更低。因此,軟起勵不僅可以減小發電機啟動升壓時的電壓超調,保護絕緣,而且能有效降低轉子電流的沖擊。

圖2 發電機零起升壓曲線

2.2.2 限制功能

大型發電機對限制及保護功能的要求更高。限制器的目的是給定限制邊界,確保在未達到不穩定區域前予以干預,維護發電機的安全穩定運行。

限制功能分為以下兩種:

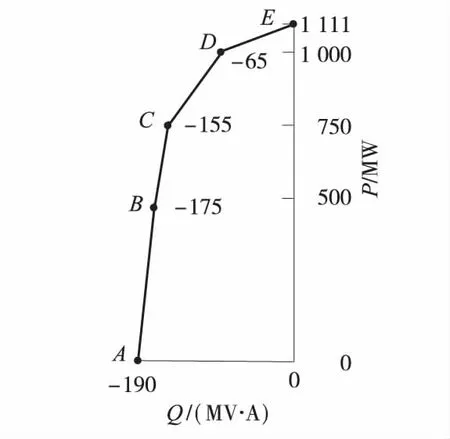

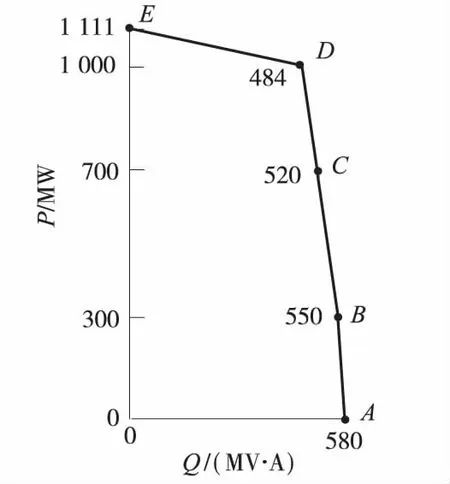

(1)欠勵限制。發電機欠勵反映在各個電氣參量中,主要表現為:勵磁電流低、進相深度大(容性無功功率大)和定子電流增大。為防止發電機進入不穩定運行區域或者發電機端部和壓齒發熱等,保證發電機安全運行,針對反映欠勵的主要電氣量采取相應的限制手段,用P/Q(有功功率/無功功率)限制來實現。發電機實際運行范圍比發電機安全運行P/Q限制范圍要小得多,以保持足夠的安全裕度。

該發電機經進相試驗,綜合發電機機端電壓、廠用6kV、400V母線電壓及功角70°等邊界條件,實測參數后整定的無功欠勵曲線為五點折線,用五個無功功率值對應五個有功功率水平來設定限制曲線,見圖3。圖中0ABCDE圍成的區域為進相允許范圍。發電機正常運行到達P/Q曲線圖ABCDE邊界時,欠勵限制動作過程為:裝置實時檢測發電機有功功率和無功功率,根據點與直線位置計算,判斷實際允許點離欠勵限制曲線的遠近(模值)和內外(符號),當運行點越過欠勵限制曲線,裝置即以無功功率作為被調節量之一進行調節,調節偏差即為運行點至欠勵曲線的距離,增加勵磁使發電機運行點回到安全允許區域。欠勵動作時間整定為0.06s,返回時間1s。

圖3 1 000MW機組欠勵限制P/Q曲線圖

(2)過勵磁限制。發電機過勵磁主要表現為:勵磁電流高、無功功率過負荷和定子過電流,為保證發電機安全運行,針對反映過勵磁的主要電氣量的限制手段有:勵磁過流限制、無功功率過勵限制、瞬時強勵限制和V/f(電壓/頻率)限制。

勵磁過流限制主要用來防止轉子回路過熱。當系統電壓較低時,發電機輸出無功過大,發電機勵磁電流超過其最大允許長期連續運行電流,必須對勵磁電流進行限制,防止長時過流導致過熱損壞發電機勵磁繞組。勵磁過流限制動作過程為:當勵磁電流超過勵磁電流過流反時限啟動值時,裝置進行熱量累積計算,當熱容量超過磁場繞組允許熱容量時,限制動作,將發電機勵磁電流調節至長期運行允許值。當勵磁電流低于啟動值后,裝置計算其冷卻速度及剩余熱量,如果剩余熱量仍然大于零時,勵磁電流再次超過啟動電流時,則迅速動作限制。

無功功率過勵限制。裝置實時檢測發電機有功功率和無功功率,根據點與直線位置計算,判斷實際運行點離過勵限制曲線的遠近(模值)和內外(符號),當運行點越過過勵限制曲線進入過勵區域,限制即啟動計時,延時時間到后,裝置即以無功功率作為被調節量,調節偏差即為運行點至過勵曲線的距離,從而保證發電機運行點回到安全運行區域內。過勵動作時間整定為25s,返回時間5s。

在NES5100調節器中,勵磁過電流限制通過P/Q限制來實現。發電機過勵區域比發電機允許安全范圍小得多,即實際的無功功率過勵限制曲線比過勵允許曲線低。該廠無功功率過勵曲線為五點折線,見圖4。圖4中0ABCDE圍成的區域為實際運行允許范圍,外部為過勵范圍。

圖4 1 000MW機組過勵限制P/Q曲線圖

瞬時強勵限制即強勵頂值限制,其作用是防止在調節過程中發電機轉子電流瞬時超過允許的強勵頂值。瞬時強勵限制與前述無功及過流限制不同點是:定值是強勵允許值,不是長期允許值;動作是瞬時的,不是按發熱積累考慮的。該機組實際整定值為2倍轉子電流值。

V/f限制。發電機運行時,發電機端電壓與頻率的比值有一個安全工作范圍,當V/f比值超過安全范圍時,容易導致發電機及主變過激磁和過熱現象;因此,當V/f比值超出安全范圍時,必須限制發電機端電壓幅值,控制發電機端電壓隨發電機頻率變化而變化,維持V/f比值在安全范圍內。該廠V/f限制定值取1.06為安全運行范圍。

3 存在問題及改進情況

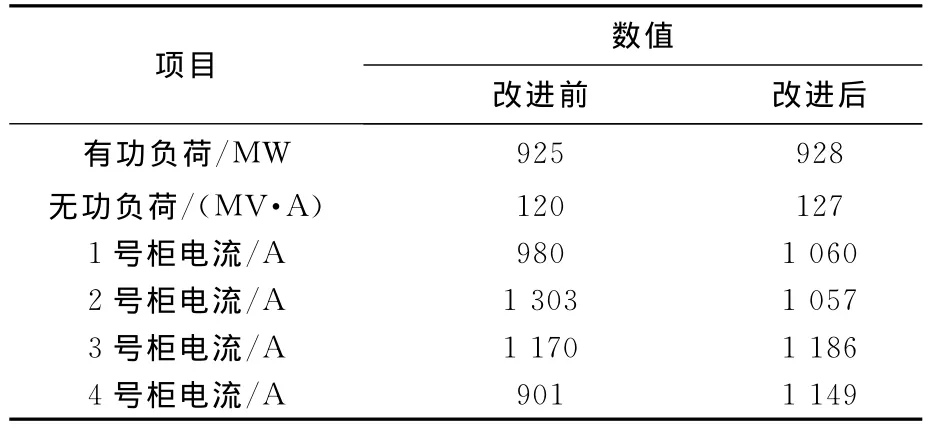

3.1 各勵磁整流柜間均流系數的改進

機組投運后,4臺勵磁整流柜均流系數較低,主要原因是電源為中間進線方式,遠端的1、4號勵磁整流柜因距離遠、導體交流阻抗過大導致電流小,中間的2、3號柜電流大。在對2、3號柜交流輸入回路增加均流磁環后,人為增加了其交流阻抗。經采取均流措施調節后,使各支路阻抗平衡,均流效果改善明顯。改進前后各柜電流對比見表2。

表2 增加均流環前后各勵磁整流柜電流分布實測值對比

3.2 遠方建壓失敗的處理

在機組投運初期,2臺機組分別出現過1次發電機開機時遠方建壓失敗的情況,經檢查:起勵電源正常,勵磁系統各交直流電源及脈沖電源均投入正常,發電機轉子回路、勵磁系統一、二次回路及發電機PT回路均正常。后對勵磁調節裝置進行斷電重啟,再升壓時遠方起勵建壓正常,2號機組則遠方仍無法建壓,后采用就地手動建壓方式升壓開機。故障原因是DCS與勵磁調節裝置建壓回路通信不暢,經處理后上述故障未重復出現。

4 結語

NES5100型微機勵磁調節裝置隨機組投運一年來,其運行穩定,工作可靠,調節平穩,功能齊全,操作簡單,機組多次停機時勵磁調節器均成功實現了逆變滅磁,性能良好,確保了發電機轉子回路免受過電壓的沖擊,是目前較理想的微機勵磁調節裝置,其在1 000MW機組上的成功應用,提高了大機組的穩定性,特別是在目前電網容量大、單機容量不斷增大的情況下,也大大提高了電力系統整體的安全運行水平和供電可靠性。

[1]樊俊,陳忠,涂光瑜.同步發電機半導體勵磁原理及應用[M].北京:水利電力出版社,1991.

[2]宋志明,李洪戰.電氣設備與運行[M].北京:中國電力出版社,2008.