跟著海鷗去旅行

張國立

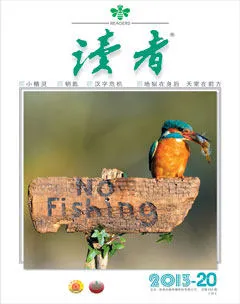

巴士沿著海岸前進,忽然發現一只海鷗出現在車窗外,它的翅膀幾乎動也不動,一直伴隨巴士。

最近到北海道最北端的禮文島旅行,這是個南北僅長28公里,人口不到4000的小島。下午5點最后一班渡輪離去,整個島便進入休眠狀態。當地的巴士幾乎空車來回,于是一個人靠窗坐著,除了沉默的司機,便是這只海鷗陪著。看起來它不是飛,仿佛被貼在窗外的藍天上。那一刻,地球是靜止的,只有這輛空巴士兜著地球轉。

20歲的時候焦慮,騎著摩托車在都市里轉悠,忙著尋找任何一個能賺到生活費的機會。

30歲時的心情是奪取,即使有固定的工作、固定的收入,仍如同饑餓的野獸,到處張望見不到跡象的未來。

40歲那年,開車險些撞到一位過馬路的老先生,他揮著拐杖說:“你開那么快,什么也看不到。”

思量這句話,有點醒悟。太慢了,擔心錯失前面伸手可能得到的;太快了,除了眼前的速度與里程表,什么也沒看見,什么也沒感受到。那么就放慢點試試吧。

先改成騎自行車,果然世界變得不一樣,巷口小花店里面原來有個系白圍裙的長發女人,無論有沒有客人,她始終忙著用剪刀整理花的容貌。

騎車有個問題,不該買價格昂貴的變速跑車,即使鎖在路邊也怕被偷。于是體會出凡是有價值的東西同時也代表壓力,那就走路吧。走進花店,白圍裙女人仍忙著修花,她賣的不僅是花,是她的心情。有一天她隨手送了朵黃色小雛菊,說:“左轉到河堤,傍晚的落日值得浪費點時間。”

坐在河堤邊,恍然明白有多少日子沒見過落日了。太陽每天起落,都市里的人卻24小時依賴電燈,會不會哪天以為電燈泡就是太陽?

人是渺小的,微不足道的,滄海一粟,井底之蛙,可是為什么在落日時,會有種我為世界中心的獨占感?

巴士停在一條山道入口處,海鷗可能醒了,它拍拍翅膀斜斜朝海飛去。順著山道進入山坡,右手下方是一個無人的港灣,海水清澈得能見到海底隨浪擺動的海草,還有一頭可能睡過頭忘了趕去北方的海豹。

海岬另一頭則是個只停了3艘小船的漁港,其中一艘剛起錨,開始今晚的捕魚工作。

對海豹,對漁夫,對坐在山上的旅客,此刻地球真的是以他們為圓心在轉動,他們的心情主宰感覺里的世界。

8點時天色才勉強變得深藍,趕上另一班巴士下山,才開回海岸公路,海鷗又飛到車旁,它依然張開翅膀繼續飄浮,世界的中心也轉移到它身上,巴士車與車上的乘客只是它偶爾經過的風景罷了。

這天晚上,當旅行者在某間小小的民宿睡著時,他不知道海鷗曾經停留在他的窗臺,然后繼續飄著享受它擁有的整個世界。