隴西縣甘草褐斑病的發生動態及防效試驗

周天旺,李建軍,張新瑞,馬永強,李繼平

(1.甘肅省農業科學院植物保護研究所,甘肅 蘭州 730070;2.甘肅省農業科學院,甘肅 蘭州 730070)

甘草(Glycyrrhiza uralensis Fisch)屬豆科多年生草本植物,是一種補益中草藥,以根和根狀莖入藥,有“十方九草”之美譽,在我國北方大面積種植[1~3]。甘草褐斑病(Cercospora astragalis)是目前甘草種植中的最主要病害之一。近年來,甘肅的甘草種植面積不斷擴大,多年連茬種植加上防治措施不當,致使褐斑病的發生日趨嚴重,導致甘草產量和品質下降,發病嚴重區病株率達90%以上。對于甘草褐斑病的研究,國內的報道僅限于病原及防治方面,而在田間發生動態方面的研究目前國內還未有相關文獻報道。甘肅省農業科學院植物保護研究所于2011年6—9月在隴西縣首陽鎮進行了甘草褐斑病發生動態調查及藥劑防治試驗,現將結果報道如下。

1 材料與方法

1.1 材料

指示甘草品種為烏拉爾甘草。供試藥劑5%烯唑醇微乳劑、25%腈菌唑乳油、20%丙環唑微乳劑、10%苯醚甲環唑微乳劑、40%多福·溴菌清可濕性粉劑均由中國農業科學院植物保護研究所生產,25%三唑酮可濕性粉劑由江蘇劍牌農藥化工有限公司生產。

1.2 試驗內容及方法

1.2.1 發生動態調查 調查在隴西縣首陽鎮三十里鋪村和菜子坪村進行(海拔1 800 m左右,年均降水量450 mm,年均氣溫7.7℃,前茬為甘草,水澆地,肥力中等。采用隨機取樣法,每次從連片地選取5塊,每塊地縱向選取3個點,每個點隨機選取10株甘草做調查。從6月下旬開始每15 d調查1次,分別計算出兩個調查村在各調查時間的病情指數,并繪制不同時期田間消長動態曲線圖。

1.2.2 藥劑防治試驗 試驗在隴西縣首陽鎮三十里鋪村進行。試驗地土質為粘壤土,肥力中等,前茬作物為玉米。試驗共設7個處理。處理①5%烯唑醇微乳劑1 000倍液,處理②25%腈菌唑乳油3 000倍液,處理③20%丙環唑微乳劑2 000倍液,處理④10%苯醚甲環唑微乳劑1 500倍液,處理⑤40%多福·溴菌清可濕性粉劑750倍液,處理⑥25%三唑酮可濕性粉劑500倍液,處理⑦清水(CK)。隨機區組排列,3次重復,小區面積80 m2(10 m×8 m)。發病初期(8月2日)葉面噴藥1次,7 d后噴第2次。第2次噴藥后14 d每小區5點取樣,每點選1株調查全部葉片,計算病情指數與相對防效,并對防治效果進行顯著性檢驗。藥后觀察供試藥劑對甘草有無藥害,記錄藥害的類型和程度。其它管理措施同大田。

甘草褐斑病病情分級標準為:0級,無病斑;1級,病斑面積占整個葉片面積5%以下;3級,病斑面積占整個葉片面積的6%~10%;5級,病斑面積占整個葉片面積的11%~20%;7級,病斑面積占整個葉片面積的21%~50%;9級,病斑面積占整個葉片面積的50%以上。

病情指數=[Σ(各級病葉數×各級代表值)/(最高病級值×調查總葉數)]×100

相對防效(%)=[1-(對照區防治前病指×處理區防治后病指)/(對照區防治后病指×處理區防治前病指)]×100

2 結果與分析

2.1 田間消長動態

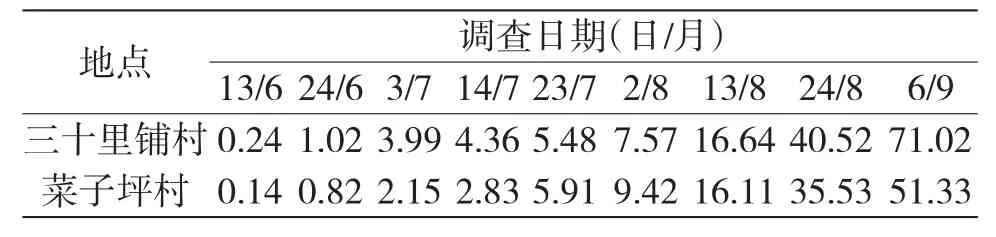

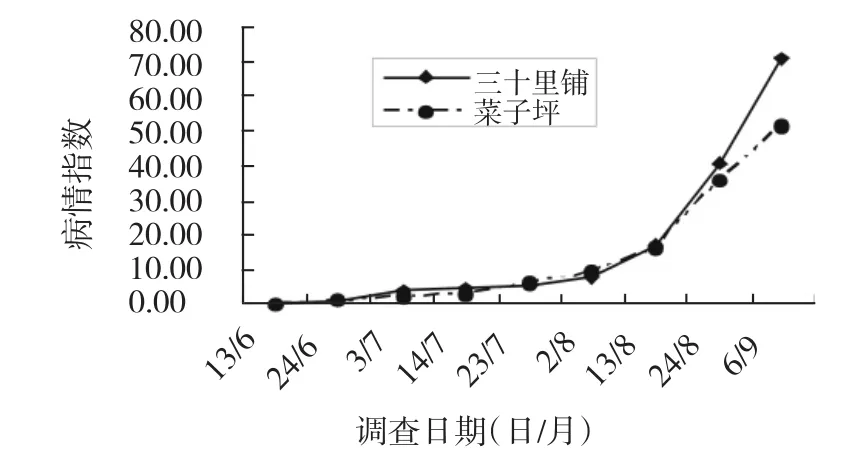

從不同時期甘草褐斑病病情指數(表1)和田間消長動態曲線(圖1)可以看出,甘草褐斑病6月中旬開始發生,7月病情指數緩慢上升,8月中旬病情指數快速增加,至9月上旬,三十里鋪村褐斑病的病情指數達71.02,菜子坪村病情指數達51.33。觀察表明,6月中旬始發時甘草葉片上產生圓形或不規則形病斑,中心部呈灰褐色,邊緣呈褐色,葉片兩面均產生灰黑色霉狀物,即病原菌分生孢子梗和分生孢子,分生孢子借風雨進行再侵染。7月上旬,三十里鋪村甘草褐斑病株發病率達100%,菜子坪村株發病率達72%;至8月上旬,所有調查田塊株發病率均達100%,8月中旬病斑逐漸連片,呈紅褐色并開始脫落,9月上旬葉片大量脫落,兩個調查村大部分田塊50%以上葉片脫落。

表1 不同調查時期甘草褐斑病病情指數

圖1 不同時期甘草褐斑病田間消長動態曲線

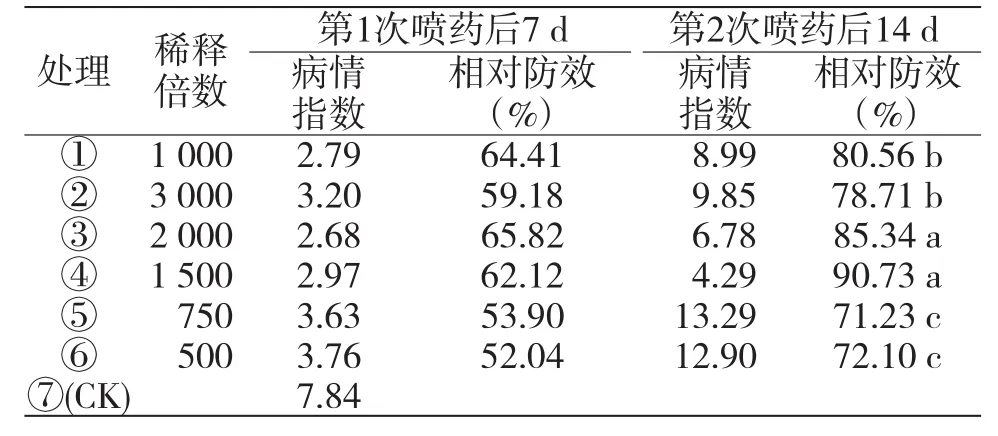

2.2 6種殺菌劑的田間防效

試驗結果(表2)表明,第1次施藥后7 d,各處理對甘草褐斑病都有不同程度的防效,以20%丙環唑微乳劑2 000倍液防效最高,為65.82%;5%烯唑醇微乳劑1 000倍液次之,為64.41%;10%苯醚甲環唑微乳劑1 500倍液第3,為62.12%;25%三唑酮可濕性粉劑500倍液最低,為52.04%。第2次施藥后14 d,各處理對甘草褐斑病都有較好的防效,以10%苯醚甲環唑微乳劑1 500倍液防效最高,為90.73%;20%丙環唑微乳2 000倍液次之,為85.34%;5%烯唑醇微乳劑1 000倍液第3,為80.56%;40%多福·溴菌清可濕性粉劑750倍液最低,為71.23%。對各藥劑處理間防效進行差異顯著性分析的結果表明,處理①與處理②、處理③與處理④、處理⑤與處理⑥之間差異不顯著,處理③、處理④與處理①、處理②、處理⑤、處理⑥之間差異達顯著水平;處理①、處理②與處理⑤、處理⑥之間差異達顯著水平。

表2 不同施藥期甘草褐斑病的病情指數及相對防效

2.3 對甘草的安全性

據田間不定期觀察,試驗藥劑各處理區甘草生長正常,葉色、葉形、根部與空白對照區基本一致,無藥害現象出現。

3 小結與討論

1)從動態調查的嚴重度來看,甘草褐斑病發病初期病害擴展較為緩慢,至9月上旬進入發病盛期,大部分田塊50%以上葉片脫落,平均病情指數達70以上,危害程度嚴重。

2)6種供試殺菌劑對甘草褐斑病都具有一定的防治效果,第1次施藥后7 d,以20%丙環唑微乳劑2 000倍液和5%烯唑醇微乳劑1 000倍液藥效較好,分別為65.82%、64.41%,第2次施藥后14 d,10%苯醚甲環唑微乳劑1 500倍液和20%丙環唑微乳2 000倍液藥效較好,分別為90.73%、85.34%,可在生產中交替使用。一般來說,中心病株的出現是病害流行的預兆,也是開始噴藥預防甘草褐斑病擴大蔓延的適期,因此在防治上首先要掌握最佳防治時期,即開始發現中心病株時進行第1次噴藥,以后每隔10 d噴1次,連噴3~4次,可有效地控制甘草褐斑病的發生危害。

3)調查、藥劑試驗是在當年生甘草上進行,對兩年生或兩年生以上生甘草尚需進一步調查和試驗。不同田塊之間,由于土壤質地、管理方式、品種變化、種植時間以及海拔高度等原因會產生不同程度的差異,有待進一步研究。

[1] 李淑香,趙明清.甘草常見病蟲害防治與采收加工技術[J].農業與技術,2007(5):135-140.

[2] 周天旺,李建軍,張新瑞,等.黃芪白粉病的發生動態及藥劑防治[J].中國植保導刊, 2012(12):46-48.

[3] 伍 東,魏周秀,何樹文.馬鈴薯晚疫病田間藥劑防治試驗初[J].甘肅農業科技,2010(3):27-28.