注射式節水灌溉對旱地全膜壟作馬鈴薯的影響

雍 軍

(甘肅省臨洮縣農業技術推廣中心,甘肅 臨洮 730500)

臨洮縣地處東經103°29′~104°19′,北緯35°03′42″~35°56′46″,海拔1 730~3 670 m,年平均降水量317~760 mm,年均氣溫7.0℃,無霜期80~190 d,獨特的地理和氣候條件適宜馬鈴薯的種植。臨洮縣馬鈴薯種植區主要分布在臨洮縣東北部的山旱區,近年來馬鈴薯種植面積逐步擴大,馬鈴薯產業已成為臨洮縣的四大支柱產業之一。2012年全縣馬鈴薯播種面積達4.00萬余hm2,占全縣農作物總播面積約50%。但在干旱山區,由于受氣候條件的影響,馬鈴薯產量低、品質差。為了提高旱地馬鈴薯的產量與品質,臨洮縣農業技術推廣中心于2012年在旱地全膜壟作側播栽培條件下進行了馬鈴薯注射式節水灌溉試驗,現將結果報道如下。

1 材料與方法

1.1 供試材料

指示馬鈴薯品種為隴薯3號。供試農用注灌器由甘肅三力現代農業有限公司研制并提供。供試農用地膜規格厚0.008 mm、幅寬120 cm,蘭州宏達有限責任公司生產。

1.2 試驗方法

試驗地位于臨洮縣龍門鎮農盟村新永社。當地海拔2 311 m,年均氣溫6.8℃,年降水量414.1 mm,為典型的干旱山區。試驗共設6個處理,處理①露地壟作側播不注水(CK1);處理②全膜壟作側播不注水(CK2);處理③全膜壟作側播苗期注水1次;處理④全膜壟作側播苗期、開花前各注水1次;處理⑤全膜壟作側播苗期、開花前、開花期各注水1次;處理⑥全膜壟作側播苗期、開花前、開花期、馬鈴薯盛花期至薯塊膨大期各注水1次。注水方法是將運到地邊的水加壓后,由塑料軟管連接增壓機械和注灌器,快速將水注射到地表下的植物根部,每次注水量為0.5 kg/株。試驗隨機排列,3次重復,小區面積20 m2。各處理均施尿素375 kg/hm2(含N 46%,甘肅省劉家峽化工集團有限責任公司生產)、普通過磷酸鈣750 kg/hm2(含P2O514%,云南昆陽磷化工集團生產),肥料按小區稱量,于播前一次性混合均勻撒在地表,結合整地深耕翻入地下做底肥。試驗除CK1外全采用全膜壟作側播種植方式,壟寬60 cm,溝寬40 cm,壟高15 cm。4月13日播種,株距35 cm,種植密度為5.25萬株/hm2。5月3日出苗,9月26日成熟收獲。苗期(6月14日)、開花前(7月5日)、開花期(7月20日),薯塊膨大期(8月5日)各注水1次。馬鈴薯全生育期降水量339.5 mm。其它管理同當地大田。馬鈴薯收獲時每小區5點法取樣20株調查統計大、中、小薯率和商品薯率及單株產量,并按小區計產。

2 結果與分析

2.1 主要經濟性狀

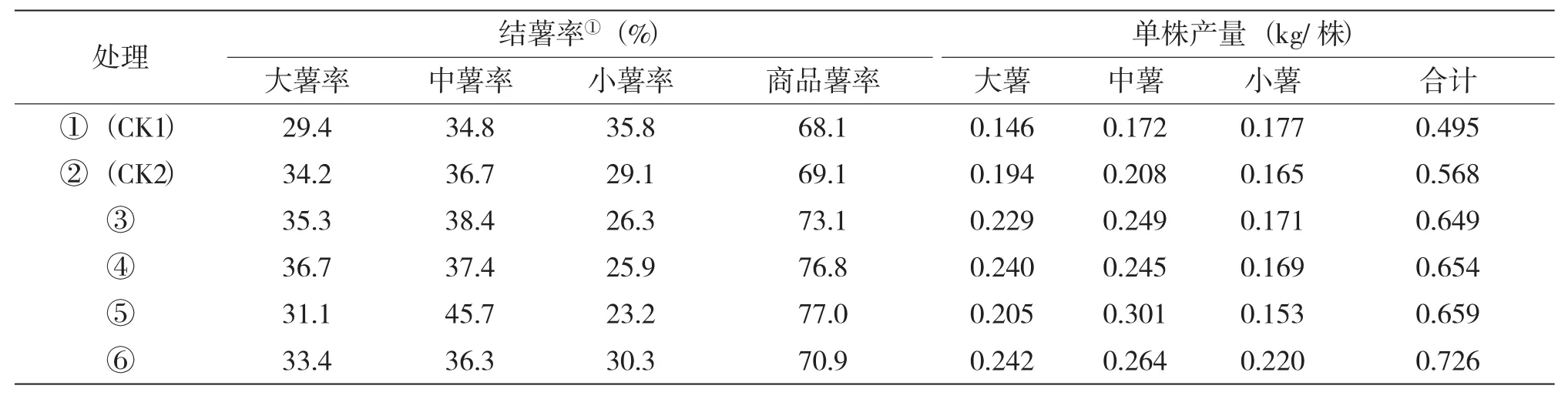

2.1.1 結薯率 試驗結果(表1)表明,各注水處理較露地壟作側播不注水(CK1)、全膜壟作側播不注水(CK2)的大、中、小薯率均有提高,其中大薯率以處理④最高,為36.7%,較處理①(CK1)、處理②(CK2)分別增加7.3、2.5百分點;處理③次之,為35.3%,較處理①(CK1)、處理②(CK2)分別增加5.9、1.1百分點。中薯率以處理⑤最高,為45.7%,較處理①(CK1)、處理②(CK2)分別增加10.9、9.0百分點;處理③次之,為38.4%,較處理①(CK1)、處理②(CK2)分別增加3.6、1.7百分點。大中薯率以處理⑤最高,為76.8%,較處 理①(CK1)、處理②(CK2)分別增加12.6、5.9百分點;處理④次之,為74.1%,較處理①(CK1)、處理 ②(CK2)分別增加9.9、3.2百分點。

小薯率以處理⑤最低,為23.2%,較處理①(CK1)、處理 ②(CK2)分別降低12.6、5.9百分點;處理④次之,為25.9%,較處理①(CK1)、處理②(CK2)分別降低9.9、3.2百分點。

2.1.2 商品薯率 從表1可以看出,各注水處理較露地壟作側播不注水(CK1)、全膜壟作側播不注水(CK2)馬鈴薯的商品薯率均有提高,其中以處理⑤最高,為77.0%,較處理①(CK1)、處理②(CK2)分別增加8.9、7.9百分點;處理④次之,為76.8%,較處理①(CK1)、處理②(CK2)分別增加8.7、7.7百分點;處理①(CK1)最低,為68.1%。

2.1.3 單株產量 從表1可以看出,各注水處理較露地壟作側播不注水(CK1)、全膜壟作側播不注水(CK2)的馬鈴薯單株產量均有提高,地膜覆蓋栽培各處理的平均單株產量隨注水次數增加呈遞增趨勢。其中以處理⑥最高,為0.726 kg/株,較處理①(CK1)、處理 ②(CK2)分別增加0.231、0.158 kg/株;處理⑤次之,為0.659 kg/株,較處理①(CK1)、處理 ②(CK2)分別增加0.164、0.091 kg/株;平均單株產量以處理①(CK1)最低,為0.495 kg/株。

表1 不同處理馬鈴薯的結薯率和單株產量

2.2 不同處理的馬鈴薯產量

從表2可以看出,各注水處理較露地壟作側播不注水(CK1)、全膜壟作側播不注水(CK2)馬鈴薯平均折合產量均有提高,且隨灌水次數的增加而呈遞增趨勢。以處理⑥最高,平均折合產量為37 700 kg/hm2,較處理①(CK1)、處理 ②(CK2)分別增產46.4%、26.5%;其次是處理⑤,為34 250 kg/hm2,較處理①(CK1)、處理 ②(CK2)分別增產33.0%、14.9%。應用DPS軟件,采用鄧肯氏新復極差法對平均折合產量進行分析的結果表明,各處理間產量差異達極顯著水平。

表2 不同處理馬鈴薯的產量結果

3 小結與討論

試驗結果表明,在全膜壟作側播栽培條件下,注水灌溉對馬鈴薯不僅有明顯的增產作用,同時可提高商品薯率和大中薯率。在試驗設計范圍內,以注水4次,即在馬鈴薯苗期、開花前、開花期、盛花期至薯塊膨大期各注水1次,每次注水量為0.5 kg/株的處理產量最高,平均折合產量為37 700 kg/hm2;注水3次,即在馬鈴薯苗期、開花前、開花期各注水1次,每次注水量為0.5 kg/株的處理產量次之,平均折合產量為34 250 kg/hm2。綜合分析認為,在臨洮縣地膜覆蓋栽培條件下,馬鈴薯注射灌水3次較為經濟有效,生產上應根據馬鈴薯生長期的氣候條件、土壤墑情及成本等綜合考慮具體注水次數。