我國苜蓿的種質資源現狀及引種建議

黃亮亮

(甘肅省蘭州市園林綠化局白塔山管理處,甘肅 蘭州 730046)

苜蓿(Medicago sativa L.)是一種已有數千年種植歷史的古老作物,多屬多年生牧草,因其適應性廣、產量高、營養價值高、適口性好而在世界上被譽為“牧草之王”[1]。苜蓿不僅含有豐富的蛋白質、礦物質和維生素等重要的營養成分,并且含有動物所需的必需氨基酸、微量元素和未知生長因子,在相同的土地上,苜蓿比禾本科牧草所收獲的可消化蛋白質高215倍左右,礦物質高6倍左右,可消化養分高2倍左右。因苜蓿既能養畜,又能肥田、促進農作物增產,還能保蓄水土、美化環境、改良草場、出口創匯,有良好的經濟潛力,受到國際、國內的廣泛重視。發展苜蓿產業既是人們追求高品質生活的需要,也是目前我國治理水土流失、遏制沙塵暴猖獗的需要。

1 種質資源現狀

我國公元前119年,張騫第二次出使西域時從烏孫(今伊犁河南岸)首次將苜蓿引入陜西西安種植,以后不斷擴展到西北各省、中原、華北一帶,現成為我國種植面積最大的人工牧草,分布在全國14個省(區),主要分布在甘肅、寧夏、北京、河北、山東等地,種植總面積為133萬hm2,在世界生產大國中居于第6位[2~3]。

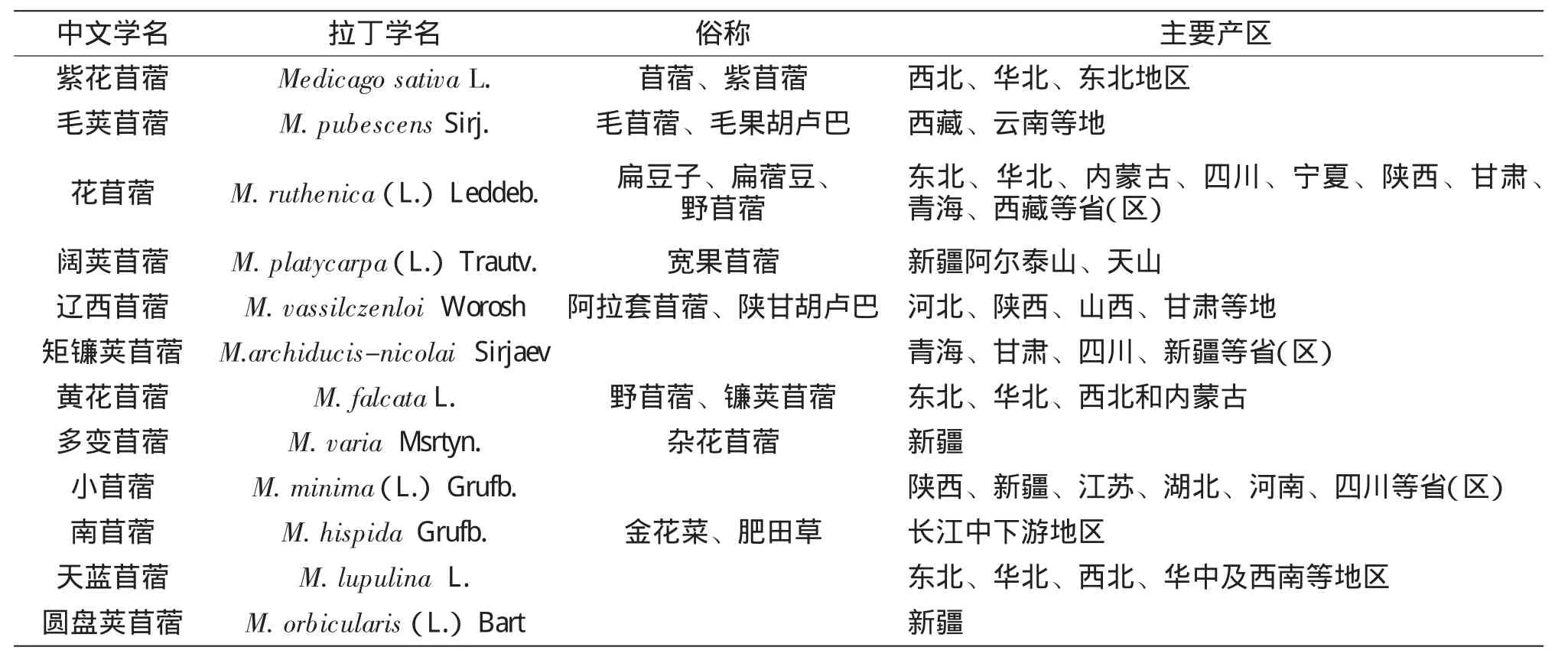

苜蓿的種類繁多,全世界至今已記載60多種[3]。在我國已發現的12種(表1)中,紫花苜蓿、毛莢苜蓿、花苜蓿、闊莢苜蓿、遼西苜蓿、矩鐮莢苜蓿、黃花苜蓿、多變苜蓿為多年生牧草,小苜蓿、南苜蓿、天藍苜蓿、圓盤莢苜蓿為一年生牧草,其中紫花苜蓿、花苜蓿、黃花苜蓿、南苜蓿、天藍苜蓿為栽培種,其余7種苜蓿為野生種。目前在我國栽培最多的是紫花苜蓿和南苜蓿。

表1 我國苜蓿的主要種類及產區①

我國利用野生苜蓿和引進苜蓿歷史悠久,在2 000多年前已開始種植紫花苜蓿。在苜蓿新品種選育方面起步較晚,主要是馴化選育當地優良野生牧草,近年來各地通過多種渠道先后選育和引進了許多優良苜蓿新品種,興起了牧草和飼料作物產業化開發高潮。目前苜蓿和專用飼料作物發展態勢是適應性強、產草量高、適口性好、飼用價值大的優質新品種不斷地引進、選育和推廣,其育種發展趨勢是多種新興學科向傳統學科滲透,以生物技術為主的多種現代高新技術育種手段與傳統的常規育種技術相結合,重視種質資源搜集、保存、利用和創新研究,快速、高效培育在品質、產量、抗生物及非生物脅迫等方面均有突破的高產優質苜蓿和飼料作物新品種[4]。

2 引種建議

2.1 因地制宜引種

牧草、飼料作物種類多,生物學特性差異很大,引種要考慮適應性、豐產性、營養價值和飼用價值,還要注意和飼養配套結合,不要盲目地引種和發展,要在種植業和養殖業產業結構調整的總前提下,以市場為導向統籌規劃。首先要充分考慮在新環境中生長發育和繁衍后代的能力,掌握特征特性,因地制宜引種、多品種搭配互補、兼顧經濟效益和生態效益。堅持科學試驗與示范推廣相結合,根據不同地區、季節、飼養畜禽種類和數量,合理搭配和混播,適時刈割,調整季節性余缺,實現高產穩產。牧草、飼料作物的引種傳播應按國家規定嚴格檢疫,避免引入有害雜草,特別要注意防止引進劣質野草,以免對本地生物多樣性和農業生產構成極大危害[5]。

2.2 重視優良種質資源的保護利用

我國地域廣闊,由于緯度、海拔、地形等的影響,形成了極為復雜多樣的植物生態環境,蘊藏有十分豐富而獨特的野生優良飼草種質資源,包括古老的地方品種、改良品種、新選育的推廣品種、引進品種、各種牧草突變體、野生種、近緣植物以及人工創造的植物類型。種質資源是經長期自然演化和人工創造而形成的,在進化過程中積累了極其豐富的自然和人工選擇的變異,形成了各種優良的遺傳性狀,是育種的物質基礎。現代育種工作之所以取得顯著的成就,關鍵在于廣泛地收集和深人研究利用優良的種質資源,從近代育種的顯著成就來看,突破性品種的育成,幾乎無一不取決于優異遺傳資源的發現和利用。由于保護利用不力、草地放牧過度、濫墾濫挖等原因,致使一些優良的牧草和飼料作物基因丟失,可供篩選和育種的優異種質仍然缺乏,因此,必須加強野生優良種質資源的馴化和地方品種的收集、整理和評價,篩選出優良種質[6]。

2.3 加大新品種選育力度

一是重視苜蓿種質資源的搜集與利用。我國苜蓿種質資源豐富,包括地方品種、改良品種、新選育品種、引進品種、各種苜蓿突變體、野生種、近緣植物以及人工創造的植物類型等,這使得我國苜蓿育種工作占有了很大的優勢,必須重視這些種質資源的收集、保存,并加強對其的研究與利用。二是增強育種的針對性。我國地域遼闊,生態環境復雜多樣,所以必須要有針對性地因“地”育種,要在功能性與生態型育種上下工夫。三是改進育種手段。在常規育種方法(選擇育種、雜交育種)的基礎上積極探索苜蓿育種新技術。應利用現代生物技術特別是基因工程,爭取使植物細胞組織培養技術與重組DNA技術在培育高品質苜蓿新品種方面有一個新的突破。

[1] 趙功強,何俊彥,趙 萍,等.寧夏苜蓿種子生產現狀和發展對策[J].甘肅農業科技,2004(9):3-5.

[2] ROSENSTOCK,STEVEN S.;R.STEVENS.Herbivore effects on seeded alfalfa at four pinyon-juniper sites in centralUtah[J].JournalofRangeManagement,1989,35(1):84-86.

[3] 耿華珠.中國苜蓿[M].北京:中國農業出版社,1995.

[4] 白史且,杜 逸.飼草品質育種研究進展(綜述)[J].四川草原,1992(3):16-19.

[5] 張和平.引種牧草時應注意的幾個問題[J].中國奶牛,2002(4):27-27.

[6] 馬鶴林.對今后我國牧草育種工作的思考[J].內蒙古草業,1996(3):4-8;10.

[7] 桂 枝,袁慶華.RAPD標記技術及其在牧草研究中的應用[J].草業科學,2001,18(2):50-56.

[8] 王洪剛,張建民,劉樹兵,等.現代植物品種改良的途徑、特點及發展趨勢[J].山東農業大學學報,1999,30(4):471-480.

[9] 李立麗,楊坤明.現代生物技術與畜牧業[M].北京:科學出版社,2002.