光大證券“8·16”事件真相

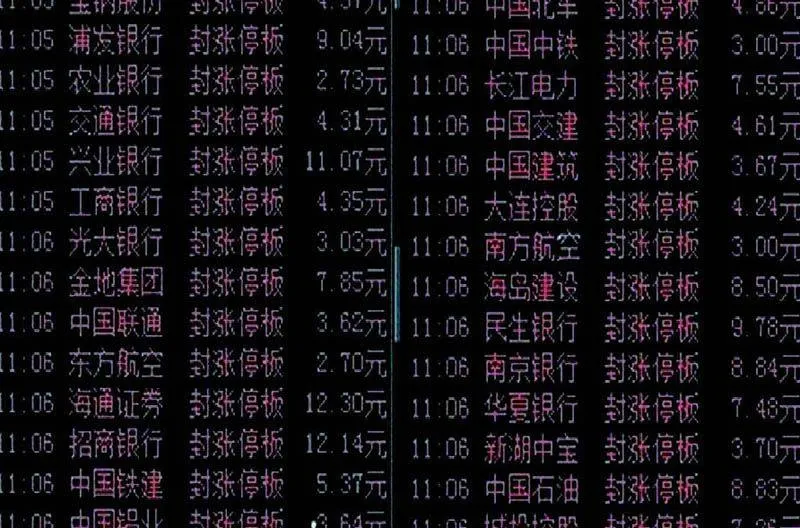

“8·16”事件完全是由套利交易系統的bug所導演嗎?在經過一番核查后,光大證券(601788)將原因更多的歸結到高頻交易訂單的“生成系統”和“執行系統”存在的缺陷。

換言之,這次極端事件的發生似乎是由“不可抗力”導致的——如果有人要怪,就怪那該死的系統bug去吧!

不過,本刊記者在調查采訪中了解到,“8·16”事件的直接原因或許可以歸結到套利交易系統缺陷,但事件發生的背后卻有著諸多的促成因素。種種跡象顯示,光大證券策略投資部此前完全在風控系統外運作,這種近乎“裸奔”的運作方式才是醞釀風險的“沃土”。而策略投資部如此冒進也絕非偶然,光大證券連續幾年以來在投行業務和經紀業務方向上業績不斷下滑,自營業務方向上則巨虧連連,這種糟糕的狀況使得一向風控嚴格的光大證券將“賭注”下在了策略投資部上。

高頻交易系統缺陷

光大證券的核查結果給出了“8·16”事件的直接原因,是其策略投資部所使用的套利策略系統出現了問題。

據悉,該系統包含訂單生成系統和訂單執行系統兩個部分。“8·16”事件中,訂單執行系統針對高頻交易在市價委托時,對可用資金額度未能進行有效校驗控制,而訂單生成系統存在的缺陷,會導致特定情況下生成預期外的訂單。

由于套利交易系統被認為是“8·16”事件的源頭,業界的目光也被迅速的吸引到了該交易軟件的開發者身上。該套利交易軟件的訂單生成系統是光大證券自主研發,訂單執行系統是向“上海銘創軟件技術有限公司”購置。光大證券方面稱,恰是生成系統和執行系統同時出錯,導致了問題的出現。

策略交易部的“裸奔”

本刊記者在采訪中了解到,交易系統的缺陷只能說是事故出現的“源頭”,卻不是全部。因為如果嚴格按照目前券商內部的風控流程,交易指令在傳送到交易所前,需要經過保證金驗證環節和其它合規審核環節。在這些風控環節中如果問題被及時發現,就能夠避免錯誤的交易指令發送到交易所。

光大證券策略交易部的離譜巨量市價委托訂單之所以能夠“一路無阻”的直接發送交易所,按照上述邏輯判斷,缺乏保證金驗證環節和其它合規審核環節的可能性極大。換言之,光大證券策略交易部的高頻交易或許是完全獨立在風控體系之外,近乎于“裸奔”。

“略過保證金驗證環節和其它風控環節的可能性是存在的。”深圳某期貨公司研究高頻交易的研究員告訴記者,高頻交易本身講求的是閃電交易速度,特別是對套利交易而言,存在著“沖擊成本”的問題,不排除為了降低沖擊成本而減去或略過風控環節的可能。(注:沖擊成本是指在套利交易中需要迅速而且大規模地買進或者賣出證券,未能按照預定價位成交,從而多支付的成本。)

但是,光大證券在8月19日發布的“重大事項公告”中關于“事件原因”的部分,僅僅提及“套利系統出現問題”,卻對風控環節的“防火墻”完全失效避而不談。有分析人士指,光大證券方面抹去對風控環節的討論,意在規避責任。

“玩法比較激進”

事實上,光大證券策略投資部在“8·16”事件之前就已經被業內公認“玩法比較激進”。

一個典型的例子是,光大證券在2012年末推出“光大陽光掛鉤300分級集合資產管理計劃”,該產品分為A、B、C三類份額,其中B類由產品管理人光大證券以自有資金認購,負責將產品投資于現金類及固定收益類產品,預期年化收益率5.15%,扮演“安全墊”的角色,超出部分收益以業績報酬的形式作為管理回報。產品成立一年后若滬深300指數上漲,A類客戶獲利8.5%,C類客戶損失全部本金;反之,一年后滬深300指數下跌,普通級客戶虧損2%,進取級C類客戶則可獲得高達329%的投資回報。

一年后C類客戶要么虧光,要么翻3倍,這種“玩法”相當刺激。有券商資產管理人士向記者表示:“分級產品可以通過杠桿比率設計,調整不同份額的產品風險,但類似‘光大陽光掛鉤300’這種極端的設置確實值得商榷。”

不過,光大證券方面卻對這一產品大加褒揚,認為策略投資部在國內率先推出了掛鉤滬深300 指數的結構化產品,是在業務方面的求新突破。同時,光大證券策略投資部也讓公司看到了業績方面的希望:2012年策略投資業務快速發展,成為光大證券新的盈利增長點,累計實現收入1.24億元,為2011年同期的33倍!

誰打開了風險的大門?

上述種種情形顯示了“8·16”事件的出現并非十分“蹊蹺”和存在絕對的“不可抗力”,事實上它是在風控失效的大背景下出現。如果孤立的看待事件本身,只能看到交易訂單系統的缺陷,但將與事件相關的更多因素聯系起來,我們可以看到一個敞開的風險之門。

問題是,誰打開了風險的大門?

8月19日,光大證券原策略投資部總經理楊劍波停職,公司風險管理部總經理李海松擔任策略投資部總經理。

接近光大證券策略投資部的人士透露,楊劍波此前在光大證券曾宣稱自己可以做到“完全無風險套利”。而正是“完全無風險套利”對此前連年在投行、經紀、自營三個方向上都出現業績下滑或虧損的光大證券形成了巨大的誘惑力。

光大證券在2009年上市后,業績持續下滑,2010—2012年的凈利潤分別為22億、15.44億和10.02億。并且,如果仔細分析光大證券的利潤構成,可以發現其業績下滑的狀況遠比財務報表所顯示的更嚴峻。

光大證券的自營業務嚴重虧損此前令公司高層甚感頭痛——2011年自營業務期初股票初投資成本66.91億元,期末市值45.81億元,賬面虧損21.10億元;2012年自營業務股票投資成本62.32億元,期末市值49.17億元,賬面浮虧 13.16億元。

在這樣的背景下,光大證券對策略投資部及楊劍波的“完全無風險套利”寄予了極大的期望。<\\Hp1020\圖片\1326\結束符.jpg>