地震“慢鏡頭”

利用早期的全球定位通信衛星(GPS),德雷奇特在加拿大不列顛哥倫比亞省溫哥華島建立了四個監測點,他的初衷是通過觀察它們隨時間變化的位置移動,發現太平洋西部地區地震時的地面移動情況。而讓他意想不到的是,他在該島南部艾伯特海岬的監測點發現了一種奇特的地震“慢動作”——每隔一兩年時間,這里的地質板塊會向西慢慢移動,歷時幾星期后停止,如此周而復始。說它奇特,是指這樣的地質活動太過緩慢,不會形成地震,但與正常的地層蠕動相比,它又太快了。

在發現地震“慢動作”現象20年后,德雷奇特和他的同事們才認識到,對于地震科學研究來說,他們在艾伯特海岬的發現有多么重要。這種緩慢的地震活動現在被稱為“慢滑移”,通常在地質斷層兩側以同樣的距離移動時發生。與大地震不同的是,它不是在幾秒鐘內瞬間發生,而是緩慢地進行,時間可持續幾個星期甚至幾個月,就好似大地震的“慢鏡頭”。科學家認為,它像地震,所不同的是,它的速度非常緩慢。

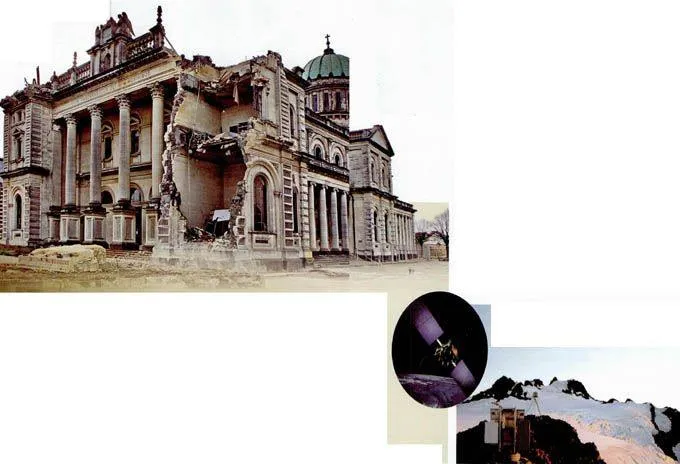

地質學家如今正在對慢地震現象進行研究,從日本到新西蘭到哥斯達黎加,都是他們密切關注的地方。最近發生的幾次大地震(包括2011年的日本東北大地震)都表明,周期性的慢滑移活動有可能是大地震的先期預兆,而對慢滑移現象的研究或許可以幫助科學家更準確地預測下一次大地震。

慢滑移與應力積聚和釋放

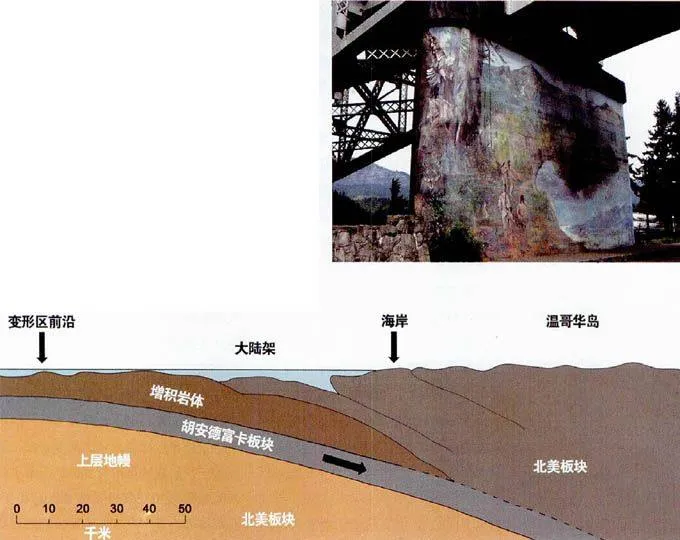

艾伯特海岬跨越美國西北角和加拿大不列顛哥倫比亞省西南部,這一跨境地質帶被稱為卡斯卡底古陸,是由巨大的胡安德富卡板塊俯沖至北美板塊下方形成的。當前者滑向后者下面時,應力漸漸積聚起來,而在地震發生時,這些應力就被釋放出來,壓力得到緩解。最近的一次大逆沖型地震(世界上最大級別的地震,發生在俯沖帶)發生于1770年,在那次大地震中,卡斯卡底古陸海岸線沿岸的許多樹木都被地震引起的海嘯淹死,慘烈的大地震在沿岸還留下了其他許多無聲的證據。

當一個地質板塊向另一個地質板塊俯沖時,可一直向下俯沖50千米,導致地殼溫度驟然升高,使脆弱的地殼變得更加容易滑動,而流動的巖漿則緩解了壓力的積累。在地殼上層的堅硬部分和下層的流動部分之間的區域被稱為“過渡區”,如今被更準確地稱為“慢滑移區”,慢滑移事件就發生在這個過渡區里。慢滑移區也是科學家了解最少的區域。

慢滑移事件可幫助科學家更好地估算俯沖帶所有板塊活動的應力積聚和釋放情況,一次慢滑移事件釋放的應力可相當于里氏7.0級甚至更大級別地震釋放的應力。科學家說,這是地震研究中的一個非常重要的組成部分,但由于不知道它的存在,很多年來,我們錯失了太多了解它的機會。

在有些地方,慢滑移就像鐘表發條一樣慢慢地釋放著應力,例如卡斯卡底古陸慢滑移事件發生的周期大約為15個月。而在另外一些地方,更多的慢滑移事件是偶發性的。在某些地區還可能有不只一種慢滑動模式,例如在日本,既有每3~5年發生一次的周期較長的慢滑移事件,持續時間可長達好幾個月,也有一些歷時很短但更為頻繁的慢滑移事件。

除了卡斯卡底古陸之外,日本也是世界上研究慢滑移最好的地方。1995年破壞性的神戶大地震之后,日本各地都安置了許多復雜的地震檢測儀器。本世紀初,日本研究人員在日本西南部地區發現了間歇性的較為微弱的地震“震顫”。這種震顫在地震數據讀數器上顯示為波浪型的線條,就像暴風雨中的背景噪聲。

這種震顫通常伴隨著慢滑移,發生在慢滑移之前或之后,有時則根本不出現慢滑移。偶爾震顫會以反方向運行,有時還會明顯加速。科學家對于這些現象目前還了解太少。

慢滑移和震顫可能代表了地下深處地震活動的兩個方面:由于慢滑移過于緩慢,通常不會產生地震波;在偶然的情況下,斷層兩側的某些部分可能因迅速滑移而產生比背景噪聲稍高一些、勉強能夠檢測出來的地震波。

慢滑移或醞釀超級地震

但是,尋求這類問題的答案非常重要,因為這事關對大地震發生風險的預測。科學家說,卡斯卡底古陸的下一次大型逆沖斷層超級大地震或者即將來臨,或者已過了預期的時間,隨時可能爆發。然而,令人擔憂的是,這一地區的建筑規范和地震預防措施目前還遠遠落后于加利福尼亞州的地震活躍區。2009年發表的一篇論文稱,慢滑移正在卡斯卡底古陸的地底深處發生,一旦超級大地震發生,地震襲擊將遠遠深入內陸地區,生活在華盛頓州西部地區和加拿大一些地區的人們都將受到地震的影響,而不僅僅是海岸地區。

迄至今日,已經檢測到的最大的慢滑移事件于2010年發生在卡斯卡底古陸。當年8月下旬,地震儀檢測到溫哥華島南部的震顫。隨著時間的推移,震顫向南延伸到華盛頓州,最遠至西雅圖。直到10月中旬,震顫才漸漸止息,總共持續了42天,其中震顫時間總計為618小時。這是迄今檢測到的持續時間最長的一次慢滑移事件。這一地區的慢滑移事件至少已發現了6次,但之前的慢滑移事件都不像這一次持續了如此長的時間。

最大的問題是,卡斯卡底古陸的慢滑移事件究竟意味著什么?一些科學家認為,慢滑移有可能會增加俯沖板塊某個特定部位的應力。對發生在2009年8月的一次卡斯卡底古陸慢滑移事件的研究表明,震顫主要集中于斷層滑動最快的部位。如此來看,慢滑移有可能將應力轉移并加載到板塊的某個部位,發生大地震時,這些部位可能更易斷裂。

理論研究也支持了這種說法。有科學家利用計算機模擬慢滑移事件發生時各種因素,如俯沖帶的流體壓力、熱傳輸和摩擦力等的變化。結果表明,慢滑移事件可能導致滑動失控,這種失控在大型逆沖斷層地震發生時將達到高潮。但到目前為止,科學家既無法提前預知是否將發生慢滑移失控,也無法預知何時會失控。

地震科學研究的另一個挑戰是了解大地震是否因慢滑移而觸發。據認為,1999年發生在土耳其伊茲米特的地震可能是這樣,2011年3月的日本東北地震可能也是這樣。

一個日本地震研究團隊在日本東北大地震之前,發現了兩次靠近地震震中的慢滑移事件。第一次慢滑移從2011年2月中旬持續到2月底,隨后發生了震級為7.3級的大地震,這次慢滑移事件也成為大地震前最大的一次前震。緊接著開始的第二次慢滑移緩慢向西移動,其抵達的海底在之后發生的9.0級大地震中斷裂。

盡管有了這些發現,科學家仍然不明白所有這一切究竟意味著什么:是慢滑移直接引發了地震,還是慢滑移只是與地震相關,但并非直接原因?

慢滑移與地震預測研究

要確定這一點,一種方法是監測分析大地震之前與之后的慢滑移所起的作用,但這樣的監測對于日本來說十分困難,因為日本大部分的俯沖板塊都被深埋在遠離海岸的海底。不過,對于哥斯達黎加來說,監測慢滑移相對容易一些,因為那里的地殼板塊向下潛入到相當接近尼科亞半島的地方,距離海岸線大約15千米,這意味著科學家可以在陸地上設置監測站,近距離地了解地殼表層正在發生的事情。

目前,一個美國科學家團隊在尼科亞半島上建立了GPS檢測點,并安置了地震檢測儀器。他們發現,較大的慢滑移事件往往伴隨有震顫發生,大約每兩年發生一次,最近一次是在2011年夏天。據此推算,下一次較大的慢滑移事件可能開始于2013年夏天。

2012年9月,哥斯達黎加在發生7.6級地震的幾星期前曾有過一些震顫活動。由于已經知道這里的俯沖帶醞釀一場大地震的條件已經成熟,所以科學家事先設置了一些地震檢測儀器,他們正好抓住這個很好的機會監測板塊邊界,以觀察斷層破裂之后的活動情況。

還有科學家正在觀察從該俯沖帶向北直到更遠的墨西哥瓦哈卡州的情況。2012年3月,7.4級地震發生的幾個月前,那里的慢滑移活動(而不是震顫)明顯增強。慢滑移似乎隨著時間的推移漸漸轉移,它最終所到達的地方或許就是大地震發生的地方。科學家說,每次慢滑移事件之后不一定會發生大地震,但慢滑移事件的出現確實增加了大地震發生的概率。

地震學家正在收集更多的現場數據,以研究慢滑移現象的發生和影響,還有一些科學家試圖讓計算機更好地模擬卡斯卡底古陸、哥斯達黎加等地的地震慢動作,以了解慢滑移的一些物理學原理。

除此而外,還有沒有方法更好更多地了解慢滑移?一種設想是用鉆頭直接鉆入斷層檢測慢滑移情況,研究慢滑移現象的一些特征,如流體如何在巖石上滑移,以及斷層各部分應力的變化和差異等。一個美國科學家小組將目光投向日本的“地球號”深海鉆井船。與其他研究船只相比,它可以鉆探到更深的海底。科學家正在爭取獲得支持,鉆探進入新西蘭海岸外的希庫朗伊俯沖帶,在那5~15千米深處的地方,慢滑移以18~24個月的周期周而復始地發生著。

對于地震預測來說,發現慢滑移現象的意義也許非同尋常。如果科學家的想法是正確的,利用地震慢動作來預測下一次大地震也許真的可以夢想成真。

地質學家利用GPS衛星定位檢測被稱為“慢滑移”的緩慢地殼運動。右圖為華盛頓州奧林匹斯山的地震監測點。

1700年卡斯卡底地震

1700年卡斯卡底地震是1700年發生在卡斯卡底隱沒帶的一場矩震級為8.7至9.2的大型逆沖區地震。這場地震源于太平洋下的胡安德富卡板塊,該板塊起于加拿大西南部不列顛哥倫比亞的溫哥華島中部,沿太平洋西北地區海岸伸展。這場地震造成的斷層長度約為1000千米,平均落差約20米。這場地震還造成了襲擊日本沿岸的海嘯,同時也可能是美國俄勒岡州著名地質結構“眾神之橋”的成因。右圖為俄勒岡州現代修建的同名大橋橋墩上繪制的“眾神之橋”。

胡安德富卡板塊向北美板塊下面俯沖,兩個板塊在靠近地面的地方卡在一起并互相擠壓,而在地下深處則有規律地緩慢滑動。周期性的慢滑移

每隔15個月左右,加拿大不列顛哥倫比亞省艾伯特海岬GPS監測點的慢滑移便會漸漸向西移動,暫時性地扭轉其向東漂移的活動(用紅色圓點表示),這種突然性的逆轉運動是地下深處正在發生慢滑移的信號,通常持續幾個星期至幾個月(藍色圓點代表南北方向的運動)。

慢滑移事件往往伴隨著震顫活動(上),它出現在地震記錄圖上的信號同普通地震信號(下)是完全不一樣的。

2012年8月和10月之間,太平洋東北地區經歷了有史以來持續時間最長的慢滑移事件。 它開始于加拿大的溫哥華島(紅色圓點),在幾星期內向南轉移,進入奧林匹克山脈,最終深入華盛頓州(藍色圓點)。