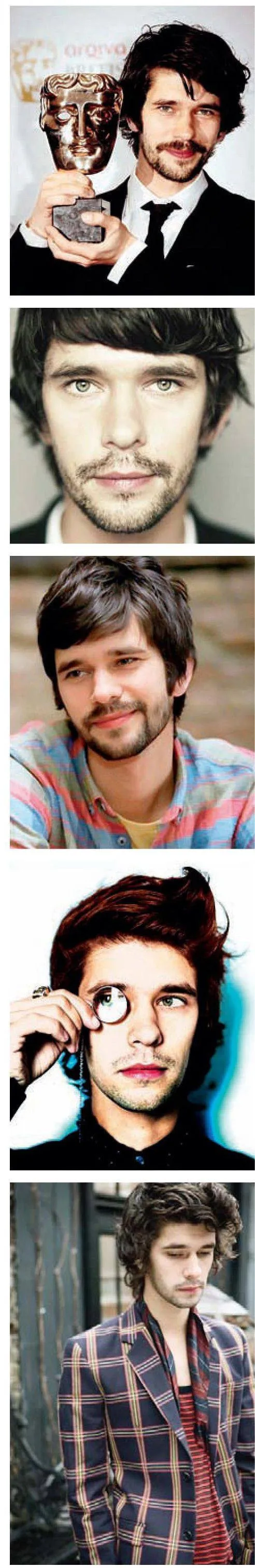

本·衛肖“英倫新貴”全球代言人

早兩天是本·衛肖的生日。大大小小的媒體祝他生日快樂。今年他三十三歲。從去年始,他已經用爆發式的成績將“英倫新貴”的稱號正式遠揚全球了,出演英國BBC2臺的《空王冠》系列,飾演理查二世,2013年在國內上映的科幻影片《云圖》中,他出演一位上世紀的天才作曲家。這些迥然不同的角色讓本·衛肖的名字與演技震撼了全球影壇,人們震驚于他曼妙的多變、矛盾的偏執,也愛慕起他那些自毀的角色與表演。

“像本·衛肖這樣的演員,只需要一個媒介。給了他這個,他就能完成其余的一切。”

他總是飾演一些神秘、矛盾、浪漫、詩意,卻總有點哀傷和疏離的角色,不善言辭的本提到自己的角色,總能給出不同于一般演員的解讀,一針見血又充滿力量,但卻從來好像未經思考,仿佛他就是他們一樣的渾然天成。

他是一位年輕又帶小憂郁,氣質清新的英國演員。在《007:天降殺機》中飾演配角00Q。電影總是很懂人心,知道柔軟與硬朗、肉搏與智慧總該相輔相成,他詮釋的Q博士仿佛非常時髦,看起來蒼白、瘦小、溫潤、可愛、害羞、以及有點點神經質,卻在技術和發明上,充滿了堅實的創造力與自信的發言權,和邦德一樣,都是特工冒險中一步絕妙的棋,一種無限可能的延展,和一把引人遐想的兇器,在007槍林彈雨的鏡頭背后,自顧自的閃閃發光。

而他所扮演的哈姆萊特是舞臺上各種版本的哈姆萊特中最年輕的一位,也是最受歡迎的一位,轟動了倫敦戲劇界,評論界甚至將他喻為“下一個勞倫斯·奧利弗”。

真正令他大放異彩是2006年的《香水》,導演欽點他出演這部“充滿氣味”的電影,他演一位偏執的天才調香師,為了調制出最完美的香水殺害了十三位少女,在故事中,他一直在殺戮也一直在創造,始終在毀滅也始終在被毀滅,他表演得完美、震撼,且異常從容,好像他和他的角色一樣,生來如此,渾然天成的無辜與殘酷,貫徹始終的絕然自毀。

幾乎每一位采訪過他的記者都會稱他不善言辭、局促不安、羞澀脆弱,“其實誰也無法憑借脆弱和羞澀在世界上活下來。作為一個演員,你更需要堅強。”這是他的回答。他用獾這種動物來形容了自己,這種動物看起來弱小羞怯,關鍵時刻卻能迸發出可以與毒蛇匹敵的力量。而今這種力量已經被本傳達到了大銀幕上,當然,他最終無法成為最大眾的明星和偶像,但他更像是街邊小店的一個匠心獨具的手工單品,無從涵蓋又獨一無二,散發著引人遐想的危險魅力。

本·衛肖出生于一九八零年十月十四日,英格蘭東南部赫特福德郡的Hitchin。他成長在一個平常的英國家庭,父母都是普通人,還有個和他長得不像的雙胞胎兄弟。母親長得很美,有著渾圓的胳膊,健壯的腿。她寬額頭,看人時總笑瞇瞇的,很溫存。她常常裸露著頭發,她將那茂密烏黑的發絲綰成一個發髻,上面插著一支月白色的鹿骨打磨成的簪子。他的長相大部分遺傳了母親。父親嚴格,暴燥,喜怒無常。

少年時期在英格蘭陽光雨水大自然里自由自在地長大,無憂無慮。但午夜夢回,他常常會陷入在一個夢境里出不來—天陰沉沉的,時不時飄下些碎雪。陰郁的森林仍在沉睡,田野以灰藍色調為主,光禿禿的,隨公路起伏。十三歲那年時,他加入青年劇團而愛上了表演,演員夢從此烙在了心里。

小本最初的夢想是當一名畫家,但隨后他發現自己沒有天賦。后來,他便愛上了戲劇。“我從小就是個害羞的孩子,總是傾向于把自己融入到背景之中。而我喜歡劇院是在于,那是一個我可以掌控的地方……”

他考入皇家戲劇藝術學院。畢業沒幾天,他便得到了奧斯卡影帝凱文·史派西的賞識。史派西在自導自演《飛躍情海》,突然想見他。當他那一次出現在影棚,所有的鎂光燈齊齊地射過來時,他的眼睛很大,是深褐色的,炯炯發亮。這會兒他毫不費力就流露出稍稍覺得無辜而憂郁,不知如何是好的表情,像拂掉一只在身邊嗡嗡飛著的蒼蠅一樣地出于本能。但憑他那雙出色的眼睛和優美的體形,無人能否定這是個十分英俊的男子漢。他的喉結在細細的頸項上動了一下。他給凱文·史派西拿起一支香煙,又給他擦了根火柴,但是手抖得厲害。

盡管如此,無人能否定他即將綻放的光芒——一方面他看起來像個少年,沒有發育完全,但他同時又具有驚人的智慧和快速的反應。他具有一種詩性氣質,他身上有一種不可觸碰的東西。那會是一個演員身上驚人的能量。

他片約不斷。《終極戰役》《鐘點情人》《愛到永遠》《夾心蛋糕》《黑暗元素》《哈姆雷特》。在《香水》之后,托德·海因斯的《我不在那兒》、朱利安·杰拉德的《故園風雨后》、簡·坎皮恩的《明亮的星》,《司法正義》、《暴風雨》。

在眾多的電影角色塑造中,他用爆發式的成績將“英倫新貴”的稱號正式遠揚全球了。他獲得索契國際電影節影帝和英國獨立電影節最佳新人獎。同時活躍于電影、電視、舞臺劇等領域。他曾被戲劇界盛贊是“下一個勞倫斯·奧利弗”,也曾登上英國電影電視學院獎視帝寶座。

褪去電影光環,在生活中,他沒有太強烈的自我意識,當他在角色當中的時候,他會比任何時候都要快樂,而不演戲的時候,他則穿得又奇怪又隨便。

他喜歡貓。最多的時候,他兩臥室的公寓里大約養了十三只貓。在電影試鏡的時候,他在簡歷上的“特殊技能”一欄填的都是……“專業養貓”。

和貓一樣,他有著孤僻敏感脆弱的性格。他不喜歡被采訪,但又不可避免。當問到有關表演的問題他總是不知道說什么好。他在椅子上扭曲著身子,把頭發抓成各種形狀,避免和人有任何眼神接觸,小聲抱怨說,“我覺得我說不出任何有關我工作的清晰有趣的東西。”

媒體采訪時,聰明得都先問到他的貓。這仿佛是一個話題切入口。“我會把流浪貓帶回家。嗯,應該說是它們自己上了我家的門,然后就不走了。”提到貓,他難得滔滔不絕,“然后它們就開始繁殖。我曾有兩只母貓,一個是貓媽媽,一個是貓女兒,七年前來到我的家,后來她們又都生了小貓,繁衍生息。它們現在還在我家。”

他說他自己從不敢閱讀媒體上對他的評價,生怕哪怕一點負面評價就足以令他崩潰。他很情緒化。自己照鏡子的時候常常會自我懷疑,他會看到所有他不具備的東西,所有他缺乏的東西。他極度缺乏安全感。

但其實作為一枚文藝青年,孤僻敏感只是小本的外包裝,他的內心卻相當豐富。他的業余愛好是去劇院看劇和逛書店。他喜歡搜集小玩意,一度收集小飾品,比如巫師、食人妖題材的東西和小佛像。

他不喜歡談自己的隱私。因為他某種程度上也不方便談起他的戀人——澳大利亞作曲家馬克·布萊德肖。他們參與2009年約翰·濟慈傳記片《明亮的星》而結識。他很少談論家庭,對他而言,在一定程度上保留不為人知的秘密是一件很重要的事情。作為演員,你的工作是要讓人們相信你就是你所扮演的那個人,因此如果你不斷地將自己的事情告訴別人,我想你這是在搬起石頭砸自己的腳。

未出柜之前,他也經歷過正常的愛情。有一次,在片場,他邂逅了法國女畫家,她向他投了個別樣的微笑,略帶調皮的微笑;她把眼瞼稍一垂下,隨即掀起,用溫柔的表情向他注視了一會兒,這一瞥就是人們所謂她的天鵝絨般柔美的眼色。兩人一見鐘情,并喜結連理。但婚后的生活無法鎖住他自由的心。此后,他頻繁出入名流聚會,特立獨行與媒體對抗,偶像外衣被撕開,婚姻關系結束,徹底傷透了心扉,從此走向另一條道路。

他將電影與生活劃分得清清楚楚。電影是事業,謀生的工具。生活是撫慰自己內心。這一枚文藝男青年,常常在想一個問題—“好心情是身體里開出來的花朵。嗯,那壞心情呢,是身體里擅自闖入的竊賊,偷走了花?”想得神魂顛倒。

和貓一樣,他有著孤僻敏感脆弱的性格。他不喜歡被采訪,但又不可避免。當問到有關表演的問題他總是不知道說什么好。他在椅子上扭曲著身子,把頭發抓成各種形狀,避免和人有任何眼神接觸,小聲抱怨說,“我覺得我說不出任何有關我工作的清晰有趣的東西。”