李鐵 中國難扭賣地模式

城鎮化無疑是當今最受關注的話題之一,上至政府的頂層設計,下至農民的土地問題,很多領域都在激烈討論。

在國家發改委城市和小城鎮中心主任李鐵看來,一些人提出的激進的土地私有化改革方案,難以實行,因為土地制度改革,掣肘繁多,大刀闊斧并不適合當下的中國實情。

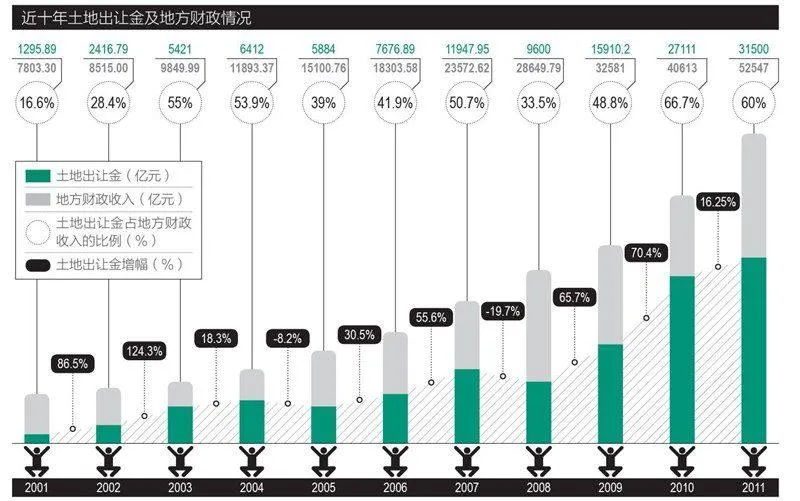

中國經濟能夠保持長時期的高速增長,能夠快速實現工業化大發展,除去低勞動力成本等因素外,廉價的土地成本無疑是最為重要的原因。李鐵認為,地方政府靠土地紅利,補貼了低價提供的城市公共用品,支撐了大量非農就業,這正是土地財政所發揮的積極作用所在。

但在城鄉利益已經相對固化的情況下,如何破解土地征用過程中日益激化的矛盾,讓農民也能夠平等地分享土地增值的收益,同時又要限制地方政府饑渴的占地沖動,是一個錯綜復雜的現實問題。

“退不回去”

《英才》:現有土地制度產生了哪些負面問題?

李鐵:把大量土地收益全轉入城市建設,城鄉發展水平差距加大。雖然農民人均收入的增長速度快于城鎮,但是二次分配收益差距越來越大;加劇賣地生錢的短期行為。地方政府主觀意志主導資金使用情況,導致大量資源浪費;再者,工業企業通過降低成本的方式來獲取利益,而不是靠提高技術能力。房地產商通過土地資源來獲取高額利潤,而不是通過房子質量;某種程度上,在征地過程中增加了社會矛盾。

《英才》:怎樣看土地財政的作用?

李鐵:土地財政不是解決人員供養的費用,而是解決城市發展的費用,包括道路、水設施、公園、綠地、地鐵等等。土地出讓金還要彌補工業開發的低價征收成本。從城鎮發展的現狀看,土地出讓金極大地滿足了城市基礎設施建設,改善了城鎮的公共服務設施水平,沒有土地出讓金是做不到的。

我曾跟印度的幾個部長討論,他們就跟我講,印度學不了中國,雖然勞動力價格是一樣的,甚至比中國低,但土地的經濟成本和社會成本降不下來,和農民談判談不下去。其實,在美國也會有同樣的問題。我在美國考察的一個城市,要修建一個機場,他們花了十幾年的時間來討論,仍沒有建成,就是農民不同意出讓土地。但在中國沒有這個問題。

《英才》:如何判斷土地私有化的前景?

李鐵:私有化目前做不到,我們退不回去。只能通過調整,來解決收益分配過程中產權的問題,逐步使短期行為向長期行為轉化,逐步在城市開拓替代性的資金來源。

《英才》:為什么做不到?

李鐵:其一,已經形成固化的利益關系,退不回去;其二,把政府的土地出讓給斷了,整個城市就癱瘓了,沒有新的資源可替代,也沒有新的資金可替代。國外的政府是長期化的政府,通過稅收,通過基礎設施的收費,通過國企的運行效力來解決財政收入問題,這三件事我們都難做到。

比如說,北京市兩塊錢的地鐵,四毛錢的公交,包括水價、電價,全部市場化是要提價的,老百姓會反對。福利化的公共設施,是城市居民一個根本利益,很難撬動,只能靠別的辦法來解決。

征收物業稅的辦法短期也無法見效。物業稅的征收不是一個短期行為,是長期行為,現在物業稅征收還存在一大堆麻煩。“國五條”規定二套房要征稅,又引起了輿論的強烈反對。征稅還引發的問題是,70年的土地使用權政策要不要調整?

此外,基礎設施運行到底應該國有,還是私有,還是交給外資?面臨的是一系列制度因素。還涉及到政府已經形成的巨額債務,老百姓嗷嗷待哺的基礎設施供給的需求,公共服務迅速改善的壓力。哪兒來的錢?現在解決問題全靠土地出讓金。如果把它斷了,對農民的談判成本大幅度增加,農民高興了,但是更多問題又開始凸顯。

地權難解

《英才》:現在農村土地和城市土地同地不同權、不同價,如何使農民從土地增值中分享收益?

李鐵:首先,改革思路要強調城鄉同地同權。第二,農村土地要確權,每個人的使用權要確認。第三,在允許承包流轉的情況下,是不是可以允許宅基地進行流轉?可以討論通過什么樣的方式來流轉,來解決農民的財產性收益問題。

一些地方政府為了滿足開發利益,通過各種形式強行壓低農民宅基地價格,趕農民上樓,導致農民的利益受到嚴重損害。應該通過政策調整來逐步解決,但我反對一張嘴就是私有化、民有化。

把土地僅僅作為一種保障來限制財產性的流動,這個觀點過時了。因為歷史上由于流民所出現的社會動亂問題,那是在單一的農業作為唯一就業的條件下才可以發生。而現在就業多元化,農民對于土地的依賴已經大大減輕,農民的收入增長空間更多的依賴于非農就業。因此,應該考慮如何在尊重農民的財產權的前提下,制定合理的農地流轉制度,使農民既能在城鎮沒有穩定就業情況下,可以繼續去從事農業,也能在進城遇到困難的時候,通過要素的流轉來增加進城的保障。

《英才》:方向明確了,但有沒有一些具體措施或政策?

李鐵:關于土地制度的改革,十七屆三中全會已經有了很多明確的說法,現在需要深入貫徹和落實。但是就改革政策的理解,地方政府和中央政府在這方面有很大差異。地方政府希望通過一系列改革來獲取更多的用地權益,獲取更多的土地出讓金,更多地得到招商引資的機會來實現GDP的增長。而中央的政策一方面要確保耕地得到嚴格的保護,另一方面也要遏制強制性占地對農民利益的損害,同時也要通過改革,提高土地征用的經濟和社會成本,使得土地資源得到珍惜和集約利用。

《英才》:土地財政的矛盾很突出了,而地方政府對它的依賴性非常大,這還要涉及到地方財政改革問題。

李鐵:這不是一個簡單的土地問題,是一個城市發展模式和政績以及官員升遷道路相聯系的問題。現在中國形成了一個土地占用規律:就是每一任政府上臺后,不得不去占地,因為它要錢來解決前幾任政府的債務問題,還要做出新政績工程。所以它只能占有更多的土地來獲取資金,而下一任政府再來做同樣的事情,像滾雪球一樣,惡性循環下去。

過去占地,是關系農民吃飯的事,現在占地,是關系農民生存的問題,所以引發了新的矛盾。很多人忘記了,農民上樓是要成本的。很多地方占地都不講條件,農民連房子都得自己掏錢買。

《英才》:現在很多學者認為可以學習香港、新加坡建設保障房,解決高房價問題,你是否贊同?

李鐵:我反對這種做法。中國有14億人口,新加坡是很小的土地面積,很高的財政收入,那么高的福利。我們的高福利只是對有限的城市居民可以做到,對廣大進城農民,沒那么大的福利空間。

我們其實可以多學習日本、韓國的經驗,我們應該允許市場化的因素介入。為什么不能允許農民在農村多蓋些出租房呢?

保障房政策還是應該配套市場化的住房供給政策,畢竟我們國家的城鎮化人口數量極其龐大,農民在農村都有住房。低成本的租房應該是未來低價住房最重要的供給渠道之一,不能什么都政府全包。

《英才》:你認為現有的二元結構土地產權制度很難改變?

李鐵:我想土地的兩種公有制,這是中國特有的土地管理制度,曾經發揮了它的優勢,到目前也還在發揮它的優勢。但是存在的問題越來越嚴重,如果不及時進行改革,所謂的土地紅利將會逐步喪失,原來曾經發揮積極作用的優勢會全部轉化為劣勢。

所以,怎么在兩種公有制的條件下,推進土地管理制度改革?至少應該先解決城鄉建設用地開發權的同權問題。第一步走出去了,以后的路才會走下去。

土地為何不能私有化

采訪對象 |李鐵

土地私有化在中國有幾千年的歷史,國際上其他國家大多都是土地私有化。談到土地所有制問題,很多人自然地想到參照國際通行的模式。而在中國,涉及到有關的制度問題也不僅僅是私有化問題。

但是如果我們現在回到私有化就會出現這樣幾個問題:過去實行的城鄉土地二元公有制所造成的后果怎么處理?如何在已經形成的利益格局中再次分解社會資源?實行土地私有化是不是完全有利于當前經濟社會的發展而不會引發新的社會經濟矛盾,都存在很大的爭論。

如何用歷史的眼光來看中國現行的土地管理制度,它給經濟增長帶來了什么?我們不能一概否定。能否把經濟增長的低成本完全歸結為勞動力?拉美勞動力成本可能比中國高,但是南亞和東南亞國家應該比中國低,為什么發展速度也不如我們快?回到中國特有的制度特征上,我們經濟發展成本有三個低,就是土地征用成本低、環境成本低、勞動力成本低。而土地成本低是最重要的,環境成本所付出的代價也在逐步顯現。

很多人都在抨擊土地制度對農民的利益造成了嚴重的損害。但由于我國的土地征用價格低廉,低工業用地成本是吸引工業投資最重要的因素。中國近10年每年有1.4個百分點的城鎮化增長速度,實際非農就業人口平均每年增長大概1000 多萬,甚至最高時候接近 2000 萬。

中國以零地價甚至負地價來維持招商引資的成本,帶來了一兩千萬的非農就業。對局部的一些農民來說,可能補償少一些,但從全局看,這個制度對整體經濟增長,對全國農民收入的增長,對非農就業速度增長,帶來的積極作用是不能簡單否定的。

最近很多人嚴重病詬土地出讓金。當然,土地出讓金有一系列的問題,但這也是城市基礎設施、公共服務供給非常重要的資金來源。