談中國建筑形式的比例問題

孟 欣

(華東建筑設計研究院有限公司,上海 200002)

0 引言

中國的普利茲克獎。普利茲克建筑獎評委會主席帕倫博勛爵,在英國引用2012年獲獎評審辭來說明王澍獲獎原因時說:“討論過去與現在之間的適當關系是一個當今關鍵的問題,因為中國當今的城市化進程正在引發一場關于建筑應當基于傳統還是只應面向未來的討論。正如所有偉大的建筑一樣,王澍的作品能夠超越爭論,并演化成扎根于其歷史背景、永不過時甚至具世界性的建筑”(見圖1)。

圖1 寧波博物館

1 中國的新建筑

2012年是中國建筑界十分重要的一年,中國本土建筑師王澍獲得了建筑界的最高榮譽普利茲克獎。該獎項的獲得對中國建筑界來講可謂久旱逢甘霖,這意味著中國建筑界的多年努力終于獲得了世界的認可,但同時也再次引起了業內對“中國新建筑”的廣泛關注。說起中國新建筑,我們就不得不提及另一位更早獲得普利茲克獎的華裔建筑師——貝聿銘,對于中國新建筑貝聿銘曾說:“中國建筑師的當務之急是要尋找到一種形式,這種形式既是中國的物力之所及同時又是尊重自己文化的。”的確,在世界多元化的今天找到一種屬于中國自己的建筑形式已經成為中國新建筑能否走向世界的關鍵。

2 建筑的形式美

2.1 區分兩個概念

在討論建筑形式問題的時候我們首先應該將形式美的基本規律與審美觀念區分清楚。一般來說,形式美規律和審美觀念是兩種不同的范疇,前者應當是帶有普遍性、必然性和永恒性的法則;后者則是隨著民族、地區和時代的不同而變化發展的,沒有較為具體的標準和尺度。形式美的規律應當體現在一切具體的藝術形式之中,盡管這些藝術形式由于審美觀念的差異而千差萬別。

2.2 西方關于建筑形式的追求

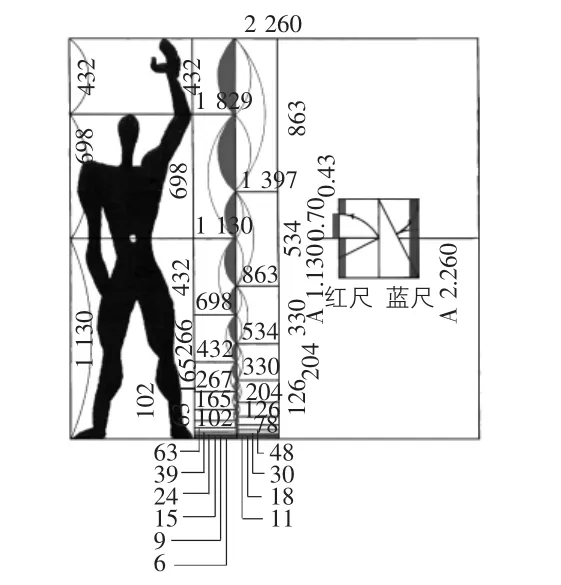

建筑的形式美是西方一個十分古老的話題,從古希臘時代開始,建筑學家與美術家們就一直在探求形式美的規律和原則,產生了諸如均衡與穩定,對比與微差,韻律、比例、尺度、黃金分割等一系列以統一與變化為基本原則的構圖手法。現代建筑盡管在形式上與古典建筑很不相同,但是在遵循形式美規律的普遍原則上,則是毫無例外的。著名的建筑師勒·柯布西耶把比例和人體尺度結合在一起,并提出一種獨特的“模度”體系,以此來通過幾何分析的方法來追求良好的比例而使人感到完整統一(見圖2)。

圖2 西方的建筑比例研究

2.3 比例與尺度的問題

比例主要表現為各部分數量關系之比,是相對的,可不涉及到具體尺寸。尺度則不然,它卻要涉及到真實大小和尺寸,但又不能把尺寸的大小和尺度的概念混為一談。尺度一般不是指要素真實尺寸的大小,而是指要素給人感覺上的大小印象和其真實大小之間的關系。

由此看來,構成良好比例的因素是極其復雜的,同時也是至關重要的。除材料、結構、功能會影響比例外,不同民族、國度由于文化傳統的不同、在長期歷史發展的過程中,往往也會以其所創造的獨特的比例形式,而賦予建筑以獨特的建筑風格。因此,在涉及到建筑的形式形成方面,比例往往起著至關重要的作用。

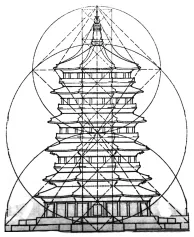

3 中西建筑比例的比較

上海金茂大廈的設計注意到了造型美觀的中國塔,于是試著按比例設計新塔,使金茂大廈吸收了中國建筑風格的文脈,證明了鋼和玻璃也同樣能演繹出極具中國傳統文化品位的建筑。由此可見,決定一個作品本土屬性的并不全在外表材料和符號化東西,更為重要的是其內在的比例因素(見圖3)。

3.1 西方的比例研究

對于歐洲最傳統的柱式而言,維特魯威認為柱式之間最本質的區別在于比例。一般柱式構件主要都是由三段式組成:基座、柱子和檐部。這三個主要部分中任意一個的整體高度在小模數上都應該為一個固定整數。塔司干柱式的基座與檐部的高度相同,都為6個模數;多立克為7模數;愛奧尼克為8模數;科林斯為9模數;而混合柱式為10模數。塔司干柱式的柱子高度為22模數;多立克為24模數;愛奧尼克為26模數;科林斯為28模數;而混合柱式為30模數。在所有柱式中,構成基座的三個部分的比例也是相同的。柱礎是基座高度的1/4;柱礎上沿線腳是其高度的1/8;而柱礎的基底石高度往往是其2/3。由上述數據可見,西方的建筑比例關系其實是建立在一系列嚴謹的數據關系的基礎之上,外在裝飾并不構成美,缺少比例關系,美無法存在。

3.2 中國木構建筑的比例研究

中國古代建筑的設計中,雖然沒有像西方古典建筑那樣對于建筑立面各部權衡的刻意追求,但古代中國人在建筑造型上,卻同樣十分重視建筑之各個部分的比例關系。宋《營造法式》中,特別提出了:“凡構屋之制,皆以材為祖;材有八等,度屋之大小,因而用之。……凡屋宇之高深,名物之短長,曲直舉折之勢,規矩繩墨之宜,皆以所用材質之分,以為制度焉。”說明至少在宋代,建筑之各部分之間的比例就是宮室建筑之大木做的核心問題(見圖4)。

圖3 金茂大廈

圖4 中國古代木構建筑的比例研究

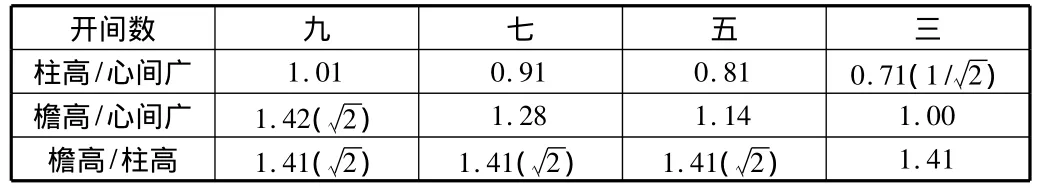

根據清華大學王貴祥教授的研究,對于中國古代木構建筑得出了兩個比較基本的結論:

2)在現存唐宋時期單檐木構建筑中,不同開間(三間、五間、七間、九間)的當心間立面比例之間,存在著一種內在的聯系。

表1~表3是一些相關的規則列表。

表2 檐下當心間立面比例——檐柱高及檐高與當心間間廣隨開間變化

表3 檐下通立面比例[3]

4 結語

建筑作為地區文化的一個重要組成部分,其形成、演變及成熟的過程,都將受控于其背后的文化概念。要想發掘隱藏于建筑形式背后的“中國因素”,必然需要對中國古典建筑的形式邏輯進行深層次的研究。雖然這一研究本身并不完全客觀,但只有通過這種認知上的探索,才能提煉出中國的形式邏輯,進而創造出面向未來并為世界所認可的“中國新建筑”。

[1] 彭一剛.建筑空間組合論[M].北京:中國建筑工業出版社,1998.

[2] 王貴祥,克洛德·佩羅.古典建筑的柱式規則[M].包志禹,譯.北京:中國建筑工業出版社,2010.

[3] 王貴祥,劉 暢,段智鈞.中國古代木構建筑比例與尺度研究[M].北京:中國建筑工業出版社,2009.

[4] 趙 辰.立面的誤會[M].上海:三聯書店,2007.

[5] 衛 琦,張 磊.淺析建筑形式美[J].民營科技,2009(3):81-83.