“經典作品會出現,但需要等待”

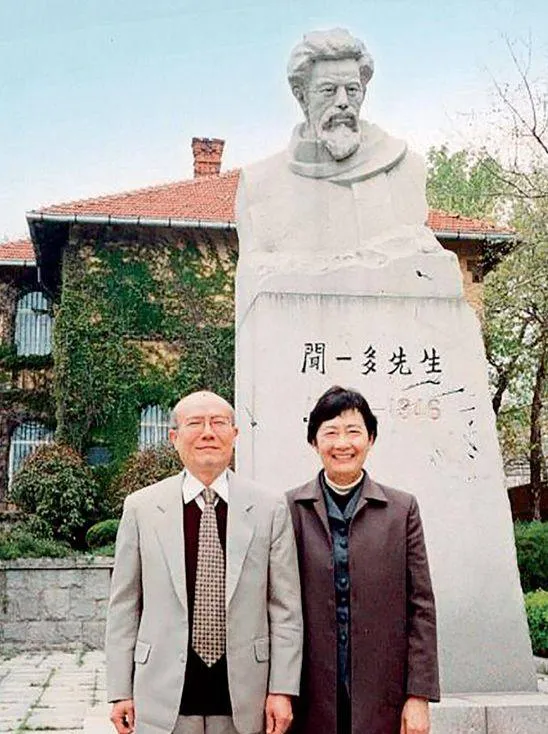

文學研究領域在世的泰斗里,嚴家炎算一個。他曾任北京大學中文系主任多年,與著名文學家唐弢(音同濤)一同主編過《中國現代文學史》。一直到現在,這部書仍然是大學中文系里最權威的教材。2013年11月,恰逢嚴家炎八十華誕,人民日報出版社的《問學集——嚴家炎自述》也即將出版,環球人物雜志記者專程前往嚴先生家中采訪。眼前的老人,目光沉穩,個性謹慎,說話卻不失風骨,內里堅守一個“士”字。

“你不知道你寫出來的東西,將來會被別人認為成什么”

嚴家炎從小就喜歡文學,這也許是來自于祖父的熏陶。他的祖父是清朝末年的秀才,在嚴家炎很小的時候,就教他認字讀詩。嚴家炎5歲時,祖父去世,父親專門請了私塾先生,一直教到他上小學。

“我最初很喜歡小說和詩歌,最大的夢想就是當作家。”嚴家炎說。讀高中時,他就在上海地方報紙《淞聲報》上發表過兩篇短篇小說《巳生嫂》、《不堪回首》。前者寫了一個貧苦的農村婦女,后者是一個愛情故事。他還寫過一篇以國民黨逃兵為題材的《青青草》,因為帶點政治性題材,沒能發表。

1949年5月下旬,上海解放。那年暑假,嚴家炎所在的吳淞中學高中部八九個喜歡文學的同學,自發組織了一個文學小組,閱讀和討論毛澤東的《在延安文藝座談會上的講話》,丁玲的《太陽照在桑干河上》,邵荃麟、葛琴編的《解放區短篇小說選》,16歲的嚴家炎內心的革命激情一下子被這些文字點燃了。“那時我們都相信:有出息的文藝工作者,應該到群眾中去,到火熱的斗爭生活中去。”因此,第二年高中畢業時,嚴家炎不顧母親讓他報考復旦大學的愿望,選擇了華東人民革命大學,熱火朝天地“鬧革命”:參加四期土改,去農村建互助組,參與銅礦擴建改建。那段歲月很辛苦,連續6年沒有星期天、沒有節假日,讀書、動筆,積累了大量素材和筆記,寫了一部分作品草稿。

正當文學的種子在心里醞釀時,一件事讓嚴家炎心生寒意。1955年,“肅清胡風反革命集團”的政治風暴突然降臨。“我極度震驚。我實在無法理解,一群向來被公認為進步的作家,其中還有不少黨員,他們談的、討論的都是文藝問題,何以一夜之間都成了反革命?”嚴家炎越想越覺得可怕,“你不知道你寫出來的東西,將來會被別人認為成什么。”思索了很長一段時間后,嚴家炎撕毀了自己的草稿和筆記。恰好第二年周恩來總理提出“向科學進軍”,動員知識青年讀大學、讀研究生,嚴家炎便在這年9月考進北京大學中文系,成為文藝理論方向的四年制副博士研究生,從此由文學創作轉向學術研究。

“無論為學或做人,都需要有一點‘傻子’精神”

1958年10月底,因中文系急需教師,嚴家炎被半途從研究生崗位上調出,為學生開設中國現代文學史課程,他的研究領域也轉入了現代文學史。

據傳當年教書時,嚴家炎被學生們稱為“嚴加嚴”。他給學生作業打過零分,抓出過個別留學生的作弊問題。無論多么品學兼優的學生,見了他都有點緊張,不敢表露出一點對學問的輕慢之心。有弟子說嚴家炎身上有一種“儒者風范”,“他的文章具有一種‘方而不割’、‘光而不耀’的浩然之氣。”

回顧以往的學術研究,嚴家炎對記者說:“從我的本心來講,從創作轉而研究學術問題,本來是想要躲開一點尖銳的政治性問題的,但這絕對不是不敢說話。”

的確,嚴家炎是學問上敢于沖破樊籬的人。從1958年開課、1960年任講師,到1978年任副教授,1984年任教授、中文系主任,這一路上,他的學術道路既堅實,也坎坷。他對五四文學革命的研究,現在的人都認為有“敢講真話的學術勇氣”,他還指出了解放區文學“貢獻與弱點并存”。他對柳青《創業史》的評價,曾遭到全國百余篇文章的圍攻,甚至有人直截了當地指出“感到其中許多論點不符合毛主席的文藝思想和指示精神,許多觀點是資產階級的”。上世紀90年代,一些人把金庸小說當成“地攤文學”時,他率先研究金庸,在北大開課講金庸,并評價他的小說“帶來了一場靜悄悄的文學革命”,為此又被有的人誤解為媚俗。

對那些圍攻和批評,如今嚴家炎早已風清云淡。他一直說:“無論為學或做人,都需要一點‘傻子’精神,即不計利害,腳踏實地,堅守良知,只講真話,吃得了苦,經得起挫折,耐得住寂寞,必要時還得勇于承擔,甘愿付出更大的代價。太‘聰明’,太勢利了,就做不好學問,也做不好人。所謂‘板凳甘做十年冷,文章不著一句空’就既是一種治學態度,又是一種人生態度。”

在嚴家炎的家人眼里,這種“傻子”精神更多的是幾分可愛。岳母給他起了個“書蟲”的“雅號”。妻子盧曉蓉也曾經問過嚴家炎,是否知道如今商海大潮洶涌澎湃,讀書人地位日漸低下。他一如既往慢條斯理地說:“知道,怎么不知道。我從來不趕潮流。”說完,仍埋頭讀書。

“對文學的未來也有憂慮,但不那么悲觀”

環球人物雜志:作為一位研究了多年文學史的學者,您覺得學術上如果要做出成績,最需要的品質是什么?

嚴家炎:堅韌不拔,實事求是,這兩點是最基本的。另外,讀大量的材料、史料,研究這個世界上真正優秀的作品,從它們里面吸取營養。

環球人物雜志:對文學作品及文學家的評價能否擺脫政治立場?

嚴家炎:文學和政治有聯系,也有區別。在大的背景下,比方說抗日戰爭,那跟全民族都有利害關系,我們當然要褒揚抗日文學。但正常情況下,我還是認為文學評價首先應該看文學上的成就,看形象是否鮮活,藝術和思想是否統一,文字是否活潑洗練,以及作品是否感人至深等。

環球人物雜志:怎樣評價一些政治立場不同的作家?

嚴家炎:想一下近幾年文學史怎樣對待陳獨秀、胡適、周作人的吧。對這類人物,無非是兩條:第一,如實地承認和肯定他們在當時所起的積極作用;第二,指出他們后來向不好的方面發展變化的趨勢。這兩點歸結起來,就叫做歷史主義、實事求是。

其實,在現代文學史上,受政治影響而回避或不能適當評價的作家不止一個。后來情況有所好轉。今后恐怕都應該從實際出發,還其歷史上的本來面目。

環球人物雜志:您最欣賞的當代作家是哪一位?

嚴家炎:我喜歡張煒、莫言、王安憶、王蒙等多位作家。比如莫言,他是軍隊培養的作家,關心現實,作品相當大膽。比如早期短篇作品主人公的命運都很值得深思,這些事情,他敢寫出來就不錯;再比如,長篇作品《生死疲勞》里通過轉世描寫,吸收了民間的說法,很有創造性。當然,有人批評諾貝爾獎頒發給莫言,認為他是體制內的作家。但他確實很會寫故事,很吸引人。

環球人物雜志:您從1995年春開始,就在北京大學中文系開設《金庸小說研究》課程。當時是出于什么樣的動機和考慮?

嚴家炎:說起來我“認識”金庸是相當被動的。上世紀80年代,有一天一個學生跑來問我:“老師,有一個作家叫金庸,你知道嗎?”我確實是第一次聽說這個名字。于是這位學生半開玩笑、半挑戰性地對我說:“你不讀金庸的作品,就不能說完全了解了現代文學。”他還告訴我,班上學生一致認為,金庸的作品比我在課堂上介紹的許多現代作品要有意思得多。

懷著好奇,我試讀了《射雕英雄傳》,竟然放不下來,后來甚至覺得不開設金庸小說研究課程,既有愧于文學史研究者的責任,也辜負了學生的期待。其實,大陸對武俠通俗小說的誤讀很嚴重。上世紀30年代開始,新文學的不少作家就對傳統武俠、志怪小說有著猛烈批評,把武俠小說當成“阻礙群眾革命覺悟”的有毒之物。瞿秋白認為,武俠小說教人相信“濟貧自有飛仙劍,爾且安心做奴才”,后果是不好的。到現在還是有很多人對武俠小說不以為然。

環球人物雜志:現在這個時代,人們可能不僅對武俠小說不以為然,對整個文學都不是很重視。您怎么看待文學在當代的發展?

嚴家炎:我對文學的未來也有憂慮,但不那么悲觀。我相信經濟和信息的全球化不僅不會帶來文學的毀滅,還可以給文學和文學研究帶來新的上升的動力。上世紀30年代至70年代的中國,人與人之間長期對立的戰爭環境和政治環境,給我們的現代文學研究蒙上不少非學術的特殊陰影,使文學和學術本身在一些重要方面失去了客觀性,從而也在不同程度上失去了科學性。現在正是往越來越開放的方向走,經典作品一定會出現,只是需要等待。

知識分子要能抵御政治、商業誘惑

環球人物雜志:您剛才提到商品化、市場化對文學的沖擊。這股浪潮對文化人的沖擊其實也很大,有人說經濟讓文化人浮躁起來,您同意嗎?

嚴家炎:經濟對文人的生活有很大影響,因為中國知識分子確實太可憐了,生活水平太低了,這會影響人的處世態度。但我想真正接受了中國傳統文化中好的影響的,自己有獨立品格的知識分子,即使在商業化浪潮中,這種品格不應該改變,也應該有點骨氣。“威武不能屈,貧賤不能移”,這應該是每個知識分子對自己的要求。面對政治的、商業的誘惑都應保持這樣的操行。

環球人物雜志:有人說現在的中國人沒有信仰。在對過去思想的繼承上,港臺新儒家代表人物牟宗三先生說我們這代人是“沒有根的一代”,您認為這個問題存在嗎?

嚴家炎:我是從舊社會、后來又從“文革”過來的。“文革”當中,特別是到了后期,不僅意識發生了危機,有限的一點法制被摧毀,經濟都到了崩潰的邊緣。但是今天,改革開放這么多年了,中國是欣欣向榮的,盡管出現了許多問題,官員腐敗、環境污染、貧富懸殊擴大等,但總的來說,中國是在發展當中的,今天的中國是興旺的,包括文化在內。我覺得,不能簡單地說我們的文化是無根的文化。時至今日,我們對中國的傳統文化還是“有分析地繼承”的,我們吸取傳統文化的精華,又除去它的糟粕,我認為這種做法是對的。

環球人物雜志:北大另一位名師湯一介說過:“知識分子不直接治理國家,但他應負有對國家和社會議論的責任。”您覺得知識分子應該怎么做?

嚴家炎:我是贊成湯一介先生的話的。知識分子因為比一般民眾有知識、有文化,應該發表自己對社會的看法,當然也包括對政府的監督。政府如果腐敗、社會如果不公的話,知識分子應該站出來加以批評。

知識分子應該有獨立的批判意識,對待一切事物都是如此。所謂批判意識就是用自己的頭腦分析對待一切,我不主張一概籠統地拒絕、排斥政治。政治如果確實符合廣大人民群眾的利益,我們當然應該支持。如果違反廣大人民的愿望,我們應當站出來表明自己的態度,盡管可能會有種種限制,不一定能有機會,但起碼要有清醒的認識,要有獨立的評價,不盲從,這才是中國知識分子應當有的態度。