美國的“新攻擊模式”

斯諾登泄密事件表明,網絡監控幾乎無處不在。在以互聯網和無線通訊為代表的信息技術高度發達的今天,不論是國家、企業,還是個人都已經很難獨立于信息網絡之外了。我們生活的世界到底處在一種怎樣的信息網絡格局中?我們如何在這樣一個格局下保護自己的信息安全?這些問題也隨著斯諾登揭開美國監控計劃的大幕而引起人們高度重視。

誰控制世界信息網絡格局

從斯諾登揭秘的“棱鏡門”許多細節中不難看出,美國不僅可以憑借強大的技術優勢監控本國公民,還能夠入侵其他國家的網絡。人們不禁要問:美國政府在其中扮演著一個什么角色?

眾所周知,互聯網絡起源于美國,信息技術最發達的國家也是美國。我們常用到的計算機基礎芯片、基礎軟件等全部在美國研發完成,微機、服務器甚至一些大型機也大多采用美國的技術。這就存在一個問題:美國政府以及微軟、因特爾、思科等眾多美國互聯網企業是否一直影響甚至是控制著其他國家的網絡信息?答案是肯定的。

美國的各大互聯網公司完全有能力幫助政府影響其他國家的信息安全,這早在2008年的微軟“黑屏事件”中就有所體現。

2008年10月20日,微軟中國推行Windows和Office的正版增值計劃。根據該計劃,使用未通過正版驗證的Windows XP系統的計算機,桌面將會變為黑色。微軟中國稱這并非一般意義上的“黑屏”,也不會影響計算機的正常運行,僅僅是為了幫助用戶鑒別自己安裝的Windows系統和Office軟件是否為正版,以此來打擊盜版行為。盡管“黑屏事件”對用戶的計算機安全沒有實質的影響,但從中可以看出微軟公司對計算機強大的操控能力。而微軟公司已經在“棱鏡”計劃曝光后正式承認,美國政府曾向他們索要過大量的用戶數據。

美國對自己生產的信息產品也有非常強的掌控能力和追蹤能力。曾有我國相關機構研制一個嵌入式控制系統,其中采用了一枚美國的芯片,為了提高效率,該機構并沒有安裝操作系統。但即便如此,在后來的調試分析中發現,該芯片在啟動的過程中會向美國的一個服務器自動發送IP登記請求。此外,我國在許多行業的關鍵業務中需要使用大型計算機,但由于技術要求高,大型計算機的維護很大程度上要依靠生產廠商來進行。這樣的維護工作也有很大一部分是在美國進行的。

美國對于全球的網絡監控更有著無可比擬的優勢。作為互聯網的發源地,美國在網絡空間的優勢高于其他國家。所有連接網絡的計算機需要服務時,必須通過域名系統才能找到正確的服務器。目前,全球有13臺域名根服務器,1臺為主根服務器,設在美國,其余12臺副根服務器有9臺設在美國,其余3臺分別在英國、瑞典和日本。

因此,從理論上說,美國通過根服務器,能夠輕易地進行全球性的情報竊取、網絡監控和攻擊。從2003年起,國際互聯網協會與“瑞典國家互聯網交換中心”分別將其所管轄的根服務器在中國建立了鏡像。而中國卻沒有自己的根域名服務器,這使得我國對網上服務器的訪問只能依賴于國外服務器的指示。

信息系統的復雜性決定了信息安全的脆弱性。美國控制了網絡基礎技術,完全擁有“自主可控”的技術和產品,但長期以來,美國也擔心自己遭到攻擊。為了保護自身信息安全,2012年美國政府強調,網絡襲擊等同于武裝襲擊,應受國際人道主義法律和戰爭法則的約束。這表明,美國可以用常規戰爭的手段對付網絡攻擊。

為了確保網絡空間的行動自由,美國還于2009年6月23日正式宣布創建網絡戰司令部,美國成為全球首個公開將戰爭機構引入互聯網的國家。網絡戰司令部隸屬于戰略司令部,總部設在馬里蘭州的米德堡基地,即美國國家安全局總部所在地。網絡戰司令部于2010年正常運行,下設多達541個下級司令部,64個網絡戰空軍中隊、預備役和國民警衛隊,4個空軍網絡戰聯隊和陸海軍網絡戰部隊。

此外,美國政府在信息安全研發上的投入一直在增加。美國網絡信息技術研究預算報告顯示,2014年美國政府各部門在信息安全技術研究方面的經費投入將占整個信息技術研發投入的25%,僅次于對高性能計算機的經費投入。

美國的對外網絡戰

根據斯諾登提供的文件,美國國家安全局自2009年以來就持續入侵了中國內地及香港的電腦網絡。

其實,美國入侵其他國家信息系統早有先例,其中研發計算機病毒是美國最常用的手段之一。美國還大力開發病毒的植入技術,以達到竊取情報或直接攻擊對方系統使其癱瘓的目的。

早在2003年伊拉克戰爭爆發前,伊拉克軍隊從法國購買了一批用于防空系統的新型電腦打印機,并借道約旦首都安曼偷偷運往巴格達。美國得知這一消息后,立刻派出特工在安曼機場將病毒植入打印機芯片。戰爭開始后,美軍激活了病毒,病毒通過打印機直接進入伊軍的防空系統,使得整個系統癱瘓。這是世界上最早將計算機病毒用于作戰實踐,拉開了網絡進攻戰的大幕。

2010年,一種名為“震網”的病毒開始在全球范圍內蔓延。這種通過USB接口傳播的病毒具有極強的破壞力和隱蔽性。蹊蹺的是,“震網”病毒并不是通過竊取個人隱私牟利,而是以全球各地的重要戰略目標為打擊對象,其中伊朗遭到的攻擊尤其嚴重。當年7月,伊朗布什爾核電站的部分離心機遭到了“震網”的攻擊,前后造成了約20%的離心機因感染病毒而失靈甚至報廢。德國一名網絡安全員曾說,由于“震網”病毒所用技術的復雜性和高端性,它絕不可能是某個年輕人在自己家的車庫里偷偷設計的,只有一個“國家”才能把它開發出來。而據《紐約時報》披露,“震網”是由美國能源部下屬的國家實驗室和以色列的莫納核基地聯合完成開發的。

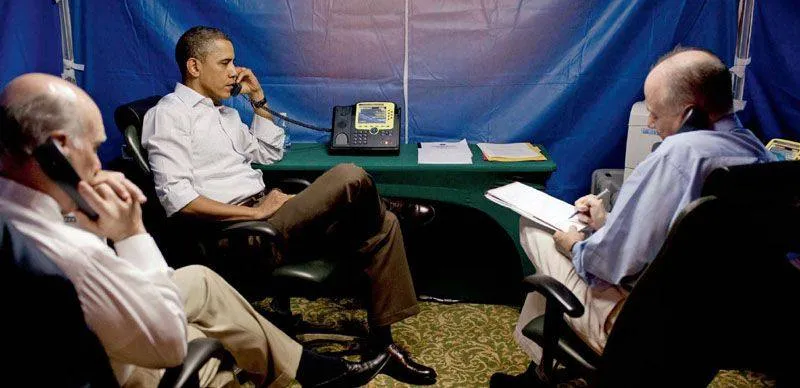

除了進行網絡入侵,美國對于其他國家的通話監聽也不少見,甚至連其他國家的總統也未能幸免。斯諾登提供給《衛報》的一份美國國家安全局文件顯示,在2009年的G20峰會期間,美方在英國設立的情報分支機構,監聽了時任俄羅斯總統梅德韋杰夫打給國內的衛星電話。據該文件顯示,梅德韋杰夫于4月1日抵達倫敦當天,就遭到美國國家安全局監聽。此次監聽時間是在梅德韋杰夫與奧巴馬舉行會談短短數小時后。具有諷刺意味的是,奧巴馬在會談中剛剛就美俄雙方建立互信同梅德韋杰夫達成共識。

有互聯網就要防竊密

隨著3G時代的到來,移動互聯網連接速度極大提高,加之新興移動通信終端和新興互聯網接入模式的普及,只要愿意,人們已經能夠隨時隨地與互聯網取得連接。但這種隨意的網絡接入方式,會造成個人信息泄露。

從某種意義上說,只要有互聯網存在,防竊密就一刻不容忽視。

3G手機的廣泛應用,間諜手機、手機間諜軟件的非法使用都給信息安全帶來挑戰。例如,有一種手持式紅外手機竊聽器,可同時竊聽4部手機,并對所有的座機、手機進行竊聽。只要輸入號碼,一通話就能實施監聽;手機不通話或關機時,監聽一方也能聽到該手機周圍的聲音,并且還有自動錄音、自動識別搜索信號等功能,還可以攔截手機發出和收到的所有短信。若間諜將安裝有間諜軟件的手機送給某一目標客戶,完全可以達到竊取對方信息的目的。

因手機泄密而產生嚴重后果的事例不勝枚舉,有些人甚至因此而喪生。

1996年4月21日,第一次車臣戰爭期間,逃亡中的車臣頭目杜達耶夫驅車到野外打電話,結果被俄羅斯先進的電子探測裝置鎖定位置。幾分鐘后,俄空軍“功25”飛機在40公里外發射的兩枚反輻射導彈呼嘯而來,正用手機通話的杜達耶夫和4個貼身保鏢當場被炸身亡。但杜達耶夫的繼任者馬斯哈多夫似乎并沒有吸取前任的教訓,同樣因為手機泄密而命喪黃泉。除了兩任車臣匪首,“基地”組織頭目也有不少因為手機泄密而被打死或活捉,這其中不乏阿布·祖貝達、扎卡維等重量級人物。

有網絡竊密的情況存在,也必然會有不少反竊密的辦法。在政治軍事領域,反竊密的方法本身也是一種機密,外人很難得知具體如何操作。所以,防竊密成了各國保證政要和一些“特殊人物”安全的重要一環。當然,在這方面做得最好的當屬最喜歡竊取別人秘密的美國。

美國國家安全局專門為奧巴馬打造了一款保密黑莓手機,據稱可以防堵任何“黑客”、竊聽及間諜滲透。即便如此,手機通常也不被允許用來談論涉密事宜。因為竊聽別國國家元首的手機通信,在各國情報機構內部已經是公開秘密和用以炫耀的資本。

現在,許多國家領導人辦公時主要使用更專業的保密通信工具。各種電話都裝配有防竊聽的話音保密器,它會將語音信號進行加密,電話線的另一端也需要一個保密器來解碼。這樣即便中間被人截取,也無法獲得談話內容。

俄羅斯總統普京就喜歡用固定電話。《莫斯科共青團員報》曾披露,普京辦公桌上共有4部電話,辦公室外的桌子上還有11部,一些電話專線已經覆蓋俄羅斯300個城市、特殊目標和幾乎所有重要官員。這種電話的聲音信號經過加密處理,原理和美式加密電話相似。除此之外,俄總統發表重要講話幾乎不使用無線電麥克風,將泄密風險降至最低。

在家辦公有固定電話,外出乘飛機怎么辦?這就需要高技術裝備了。美國總統乘坐的空軍一號就是一架裝滿了天線的指揮機,幾乎用上了所有能用的通信手段、抗干擾技術和保密措施,從多種類型的衛星通信到短波、超短波,再加上加密機,在這架飛機上他甚至可以指揮世界大戰。

在自己的“地盤”怎么都好辦,一旦元首出國訪問或參加國際會議,防竊聽就成了一個大問題。美國的做法是:首先盡量選擇入住“自己人”開的酒店。實在沒有“安全”的地方,就帶上“保密帳篷”。報道稱,這種帳篷學名為“敏感信息隔離設施”。它有獨立的空氣供給,保證內部的筆記本電腦、收音機、電話等設備的電磁輻射不會泄漏,這就有效地防止了外面的竊聽,唯一能夠離開帳篷的信號是安全電話發往通信衛星的加密通信信號。此外,這種帳篷還具有“入侵檢測系統”,用來防范各種形式的闖入。移動式“保密帳篷”的大部分部件能放進一個長2英尺的箱子里,非常便于攜帶。因此,它也成為美國總統出訪行李中最重要的組成部分。