馮克力和老照片

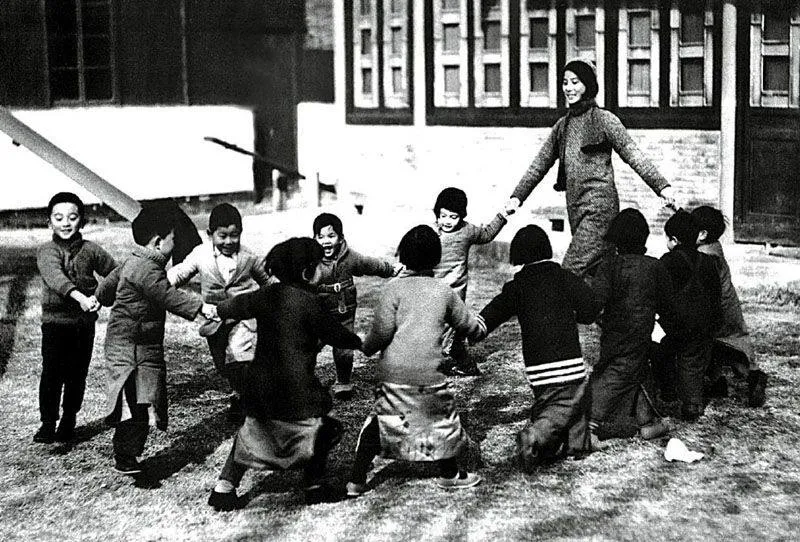

最近,馮克力的新書《當歷史可以觀看》由廣西師大出版社出版,內容主要是他的專欄文章。他著重分析了照片記錄歷史的特點。人類記錄歷史,最早是聲音,口口相傳,但幾經轉述,不免走樣,所以口承時代的記錄被后人稱為傳說;后來發明了文字,對歷史的記錄相對穩定,這樣的歷史記載可以稱為信史;再后來,又有了圖像。與幾千年前開始出現的文字相比,攝影術才出現100多年,但照片傳遞信息卻有獨特魅力,可以解讀的細節,往往出乎攝影者的預想。在誠實記錄信息方面,照片自有優勢,所以又稱寫真。文字記錄歷史,可以故意避諱,導致扭曲、失真,而照片的失真率較少——即使是人為擺拍的照片,也能保存很多真實的歷史信息。

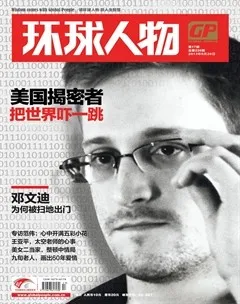

馮克力的名字和老照片緊緊聯系在一起,這不僅是他喜歡、研究的東西,也是他所主辦的雜志書(也稱“MOOK”)的名字。雜志書是介于書籍和雜志之間的出版物,用書號出版,但形式更像雜志。1996年,馮克力和出版家汪家明共同創意,推出了雜志書《老照片》。

《老照片》甫一問世,就受到熱烈歡迎,發行量一度高達30萬冊。它圖文并茂,價格低廉,最早定價6元5角,現在的定價也不過15元。在《老照片》出現之前,以圖片為主的畫冊和以文字為主的書籍是兩個不同的品種。畫冊用高檔紙張印刷,一般讀者買不起。書籍用普通紙,印刷質量往往不高。《老照片》以普通書籍的價位,推出了圖文相得益彰的讀物,填平了畫冊與書籍的鴻溝。許多出版者競相模仿,成為一時的潮流。

作為創辦者及主事者,馮克力更把他對文化的追求傾注在《老照片》中。它適應中國反思歷史、保存記憶的思潮,弘揚了一種歷史的理性精神。17年來,《老照片》已經出版了88輯。中國先后出現的雜志書不下千種,但若論持續時間之長、出版期數之多、文化影響力之大、經濟效益之好,無出《老照片》其右者。

馮克力和后來加盟《老照片》的搭檔張杰一樣,都沒有上過正規大學。但他們對歷史情有獨鐘,在把握歷史事件和人物細節方面,可稱細致入微。這種對歷史的知與愛,成為《老照片》品質一貫的內在保證。

《老照片》第一輯問世時,朋友孫珉就向我推薦。我一看果然不錯。當時我是《中國攝影報》特約記者,于是建議該報召開一次小型研討會,探討《老照片》的意義。會議紀要刊登出來,成為對《老照片》的第一次公開評論。不久,馮克力和張杰來北京與我見面,問我能不能為之撰稿。我見第九輯發了一組張志新的照片,第十輯又發了一組遇羅克(1966年寫下了《出身論》一文,廣為傳播,1970年被判死刑,時年27歲)的照片,就說我手里有一張王申酉(華東師范大學學者,“文革”期間被判處死刑)的照片,和我的短文《尋找王申酉》相配,發在第十二輯上。

馮克力不善言談,但思維縝密。因為彼此志趣相投,我擔任了《老照片》特邀編輯,參加組稿。《老照片》在讀者中有良好信譽,作者也愿意在此亮相,所以這是一件愉快的工作。

最近,國內出版社紛紛轉企改制,馮克力所在的山東畫報出版社自不例外。我認識不少50多歲的老編輯,都提前退休了,生于1954年的馮克力也在這個年齡段。有朋友聽說他要退休,不免傷感。其實,他雖辦了手續,隨即便以返聘的方式繼續主編《老照片》。打造一個經濟、社會效益俱佳的品牌不容易,保持的關鍵在人。人在品牌在,人去品牌息。不論是對歷史的理解、對人脈的聚集,還是對稿件分寸的把握,都非一日之功。出版社這樣安排,是很明智的。