何不摘下有色眼鏡?

懶貓

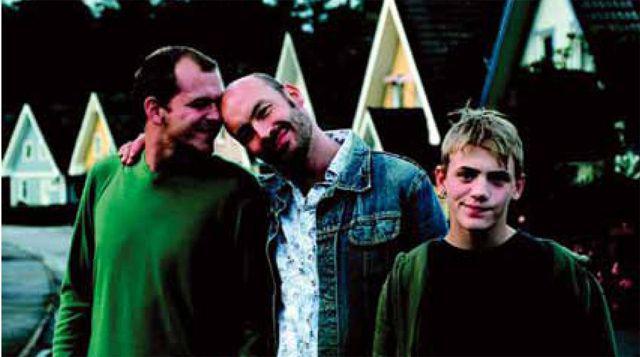

Goran和Sven是一對同性戀情侶,兩人在結婚之后選擇居住在一個環境優雅的社區中,而在他們二人中,Sven又是一個浪漫派的婚姻崇拜者,鮮花、草坪、友鄰、愛人、孩子,這都可以說是Sven夢想和Goran的家庭生活中不可或缺的因素。于是,兩個人做出領養一個孩子的決定也是不足為奇的了。經過冗繁的領養申請程序,兩個人也終于期盼來了一個好消息:“一名1.5歲的小男孩將成為這個新家庭的一員。”興奮異常的Sven和自己的愛人開始悉心地布置嬰兒房。當一切準備就緒,他們靜候而來的養子竟是一名15歲的問題少年。

“排斥和質疑”充斥在這部電影中的每個小細節中。同性戀雖然在瑞典這個北歐國度已是屢見不鮮的現象,但是在電影開始的時候當Sven在社區的迎新派對上面大方地向眾人介紹自己的老公的時候,周圍的人還是本能的戴上了一副副有色眼鏡。畢竟,Sven一家是與整個社區的傳統婚姻理念相悖離的典型。而在領養孩子的問題上面,雖然Sven和 Goran在法律上面已經具備了領養孩子的條件,可是“同性戀”情侶的標簽還是將他們領養孩子的范圍極度地縮小了。沒有一個領養機構可以放心地把小孩子托付給這樣一個“同性戀”家庭,即便是法律條文上允許,人們的心理防線還是很難輕易攻克的。而15歲的問題少年帕特里克從來到這個飽受爭議的特殊寄養家庭開始,他的生活也并非是一番平靜的。曲折的家庭背景、醒目的犯罪前科、叛逆不羈的個性,帕特里克從一開始就被定位成了一位“不受歡迎的客人。” Goran懷疑帕特里克有暴力傾向,同社區孩子們更是對帕特里克大嚷著:“玻璃,玻璃!”如此看來,帕特里克似乎和Sven一家所遭受的被“排斥”境遇是相同的,但兩股陣營非但沒有產生好感,反而因為帕特里克對‘同性戀“的蔑視和厭惡的態度而瞬間瓦解了。

如何才能打開讓人壓抑的心結,摘掉那一副副的有色眼鏡呢?妙方之一便是嘗試給彼此多一些的相處、交流的時間。當脾氣急躁的Goran終于忍受不了擺在眼前的現狀的時候,Goran離開了Sven,而性格柔和的Sven在此時選擇了繼續和帕特里克生活在一起,直到帕特里克可以找到一個更好的收養家庭。對于帕特里克來說,為了不被重新送回讓他感覺苦悶的福利機構中,帕特里克開始試著接觸并“討好”Sven。兩個人一起晨跑,擁有花卉才藝的帕特里克幫助鄰居們修剪花草,Sven則將精力更多地專注于他的社區醫生職位。時間久了,兩人先前的既定形象也在周圍人心中發生了很大的轉變。

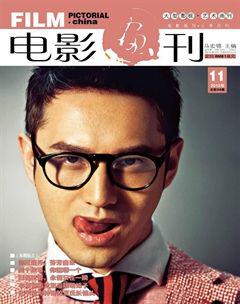

《養子十五歲》這部電影的獨特之處在于導演埃拉·列姆哈根(瑞典的一位女性導演)用一種新的視角來闡釋同性戀人間的瑣碎的生活現狀。拋開了諸如《斷背山》一樣的刻苦銘心的同性愛戀,也沒有《周末時光》一樣的曖昧的情意,電影將 Goran和Sven兩人的生活放大的和普通的異性伴侶無異——兩個人也會希望養育一個孩子,更會因為“過日子”中的立場不同而爭吵。另外,影片在角色的設置上,古斯塔·斯卡斯加德飾演的Sven這一人物可以說是貫穿于整個故事的“調和劑”。Sven的謙和、不張揚的個性在電影中得以凸顯,特別是在對待他人對自己“同性戀”身份的嘲諷,Sven的君子風度依然(除非忍無可忍,會動用“武力”予以還擊):而對于帕特里克的收養問題上,Sven綻放出了專屬其個性中的閃亮的光芒,Sven站在了帕特里克的角度——將心比心地思考難題的解決方案。“用心良苦”的Sven也得到了帕特里克由衷的信任。

電影的結局也沿襲了與影片的清新格調相搭配的溫馨路線。Goran經過了一番思想掙扎后還是決定回到了Sven身邊。帕特里克雖然找到了一個更合適的新家庭,但是帕特里克還是決定了要和Sven二人生活在一起。在影片的最后,當所有無謂的爭執和敵對的眼光消散而去的時候,三個人靜下心來喝茶談心,此時,我們看到的是每一位家庭成員臉上最純凈、溫暖的笑容。就算是在日后的生活中這個特別的家庭依然還是大家談資的對象,那又何妨呢?自己和所愛的人在一起過得開心就足夠了。

【責編/九月】