虹口港泵閘水利樞紐總體布置研究

郭高貴

(上海市政工程設計研究總院(集團)有限公司,上海市 200092)

0 引言

虹口港水系骨干河道總長約 34 km,匯水面積為 46.4 km2,沿程需接納 26 座市政排水泵站,267 m3/s 排水流量。現有虹口港節制閘建于 1966年,位于東長治路橋內側,距河口約 500 m,該節制閘由于建設年代久遠,主體結構存在不同程度破損,部分墻體發生傾斜、開裂,雖然經過多次加高、加固,但安全隱患無法完全消除,繼續使用將存在較大風險。

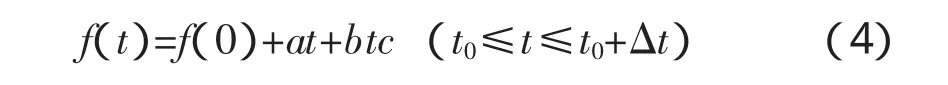

規劃新建虹口港泵閘工程是虹口港水系整治工程的重要組成部分,泵閘位于虹口港水系南端,河道入黃浦江的河口處,是上海市中心城區最后一座規劃待建的水利樞紐。它與水系北端的西泗塘泵閘、郝橋港泵閘共同擔負著水系的防汛排澇及南引北排等重要功能。虹口港泵閘水利樞紐選址于東大名路橋南側(溧陽路與九龍路之間),新建節制閘孔徑為 8 m,新建泵站正向排水流量為30 m3/s,反向引水流量為 10 m3/s,兼有防洪、排澇及水資源調度等綜合功能。

1 工程總體布置原則

(1)滿足防洪、排澇、引水的功能要求;

(2)泵站、水閘管理用房等布置緊湊合理,管理調度方便;

(3)盡量減小主體結構寬度,避免對周邊建筑造成影響;

(4)有利于設備布置、安裝運行及監測要求;

(5)對外交通便利;

(6)泵閘主體結構盡量外移,以縮短外河防汛墻的長度;

(7)建筑風格簡潔明快,盡量減小地面建筑物體量、高度,以融入到黃浦江沿線開闊的空間中去,符合北外灘的整體空間規劃要求。

2 工程總體布置

根據選定的樞紐場址,規劃新建泵閘閘址位于東大名路橋南側,水閘閘門中心線距支河口的距離約 115 m,距離東大名路道路中心線約 45 m,平面布置采用“泵+閘”的單側布置形式,水閘中心線位于原河道中心線偏東側 4.0 m。

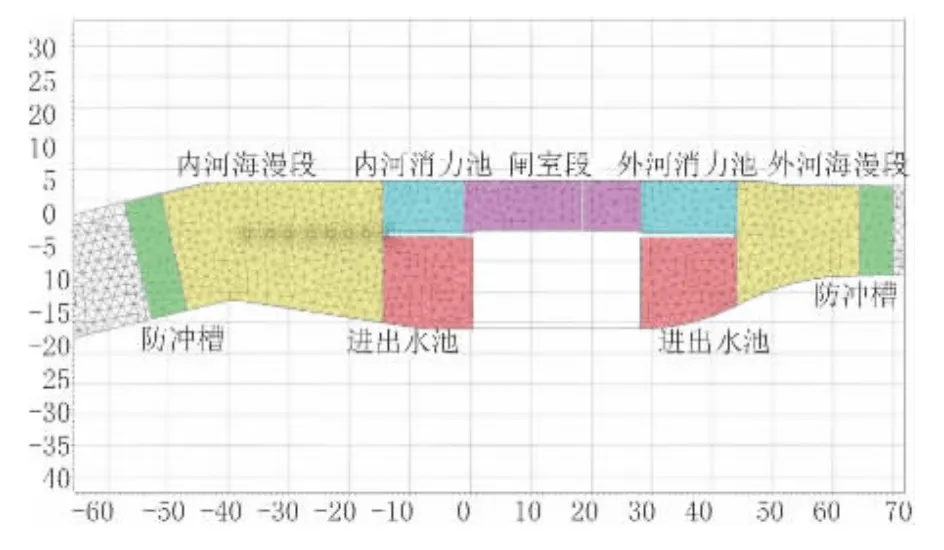

節制閘布置在河道東側,閘首口門凈寬為 8 m,底板順水流方向長度為 27.8 m,底板面高程-1.0 m,底檻面高程 0.0 m。外河消力池長 16 m,內河消力池長 15 m。門型采用運行可靠、維修方便的上臥式平面鋼閘門,啟閉設備采用 QHSY-2×630-6.5 液壓啟閉機。

泵房布置在河道西側,泵站各設 3 臺單機流量為 10 m3/s 的 1800QGS10-3.25 型潛水貫流泵,其中兩臺為單向,一臺為雙向。由于外河西側河道無法按規劃拓寬,三臺水泵中靠東側(近節制閘)位置的一臺泵引排水水流條件最好,為了發揮水泵引水的效率,將雙向泵設置在東側(靠近節制閘)位置,另兩臺單向泵布置在西側。站身底板順水流方向長度為 27.8 m,水泵機組間距為 5.2 m,站身以上不設廠房,泵房頂板面高程為 5.0 m,為便于機組的安裝和檢修,頂板上部設可移動式的電動橋式起重機。泵站內河進出水池長 15 m。底板面高程-3.1 m,外河進出水池長 16 m,底板面高程-3.1 m。

內河海漫段布置在東大名路橋梁下部,海漫段長 35 m,海漫頂高程為-1.0 m,末端設 6 m 寬的拋石防沖槽和防沖板樁;外河海漫段長 25 m,海漫頂高程為-2.0 m,由于外河兩側為部隊建筑,河道寬僅約 14.6 m,河底標高由-2.0 m 逐步降低到-3.0 m;在外河海漫段以外至黃浦江河口范圍均進行模袋混凝土護底防沖。內、外河側海漫段均采用300 mm 厚灌砌塊石護底,采用 400 mm×600 mm素混凝土格梗分隔。

新建東大名路橋橋寬 28 m。東大名路橋梁位于內河海漫段上方,橋臺兼作翼墻與內河消力池銜接。為便于橋梁兩側與現狀縱、橫向道路的標高順接,河中順泵閘導流墻方向設柱式橋墩,將橋梁布置為兩跨(跨徑 16 m+9.8 m),以減小橋梁跨徑,降低梁高及路面標高。圖1為泵閘總平面布置圖。

3 總體布置數模論證

3.1 計算目的

該工程位于黃浦江中游左岸虹口港出口處,水閘和泵站并行布置于東大名路橋外側。由于泵閘平面布置方案為“泵+閘”(即泵站集中單側布置在閘的一邊)型式,同時上游側設置橋墩,為了分析方案布置的水動力合理性,工程建成后水閘引、排水的水流流態情況,以及樞紐布置對泵站及水閘排水的過流影響,該設計建立了泵閘工程范圍內的二維水流模型。

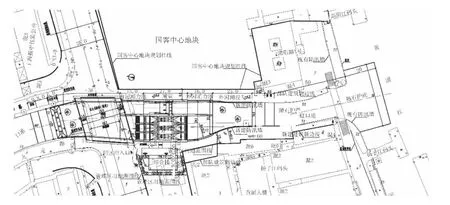

3.2 模型計算范圍及網格布置

模型上邊界分別取虹口港泵閘上游 500 m處,黃浦江作為接納水體,下邊界分別取虹口港上下右側各 1 000 m。為能較好模擬所研究河道流場,本次模型計算采用三角有限元網格,并采用大小網格嵌套方式進行模擬計算,泵閘工程范圍內網格加密處理,其優點能模擬復雜的河道岸線,計算范圍主次分明,計算速度較快。本次模型網格剖分共布設 15 461 個節點,9 113 個單元,單元邊長在 0.2~50.0 m。圖2為工程河段網格布置圖,圖3為水閘及泵房網格布置圖。

3.3 控制方程及計算方法

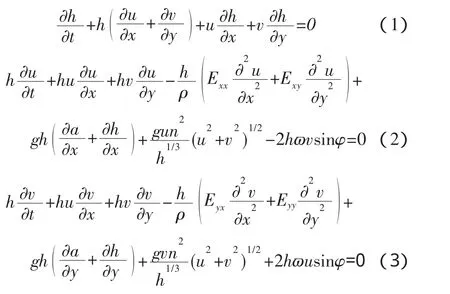

該設計采用的有限元法求解平面二維淺水運動方程和連續方程為:

式中:h 為水深;u,v 為直角坐標下的速度;x,y,t 為直角坐標及時間;ρ為水體的密度;E 為渦動粘滯系數;g 為重力加速度;a 為底部高程;n 為曼寧糙率系數為地球角速度;φ為局部緯度。

上述方程組采用伽遼金加權余量有限元法進行數值求解。單元的形式可為一維線性單元、兩維四邊形或三角形單元,適用于岸線曲折的邊界。速度形函數為二次,深度形函數為線性。空間積分以高斯積分,時間離散利用非線性有限差分。在每一時間步上,變量表達式為:

圖1 泵閘總平面布置圖

圖2 工程河段網格布置圖

圖3 水閘及泵房網格布置圖(帶橋墩)

式中:a,b,c 是常數,c 為 1.5。

方程采用全隱式求解,解法為 Newton-Raphson非線性迭代。方程中各基本參數選取說明如下。

(1)曼寧系數

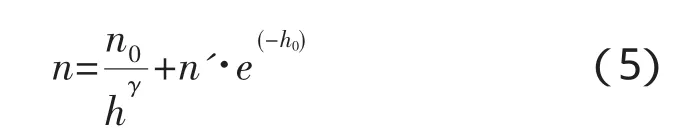

模型中曼寧系數 n 考慮有、無植被影響,根據各單元的平均水深按式(5)自動賦值并實時調整:

(2)渦動粘性系數

模型中渦動粘性系數 E 根據各單元的平均速度和水流方向上單元長度自動賦值并實時調整,計算公式為:

式中:P 為 Peclet 常數;ρ為液體密度;u 為單元平均速度;dx 為主流方向的單元長度。

3.4 計算水文條件

模型按照泵閘引排水方案劃分 4 種主要計算工況,分別為:

(1)工況一

水閘閘門全開排水工況,內河 3.0 m,外河2.5 m。

(2)工況二

水閘閘門全開引水工況,內河 2.5 m,外河3.0 m。

(3)工況三

關閘、泵站排水工況,Q=30 m3/s,內河 2.5 m,外河 5.06 m。

(4)工況四

關閘、泵站引水工況,Q=10 m3/s,內河 3.0 m,外河 2.21 m。

3.5 數學模型成果與分析

3.5.1 工況一:閘門全開排水

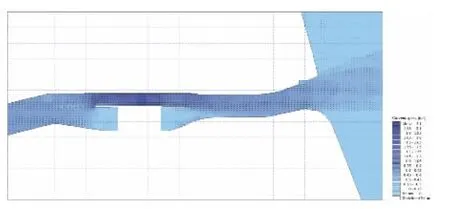

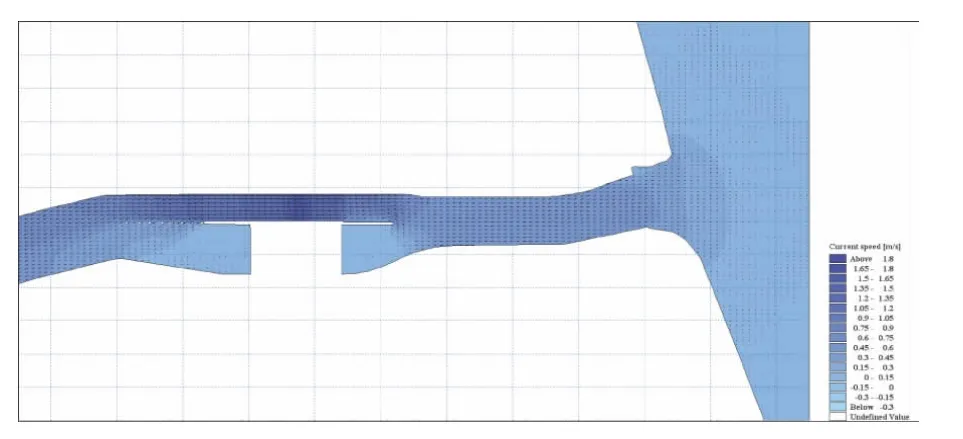

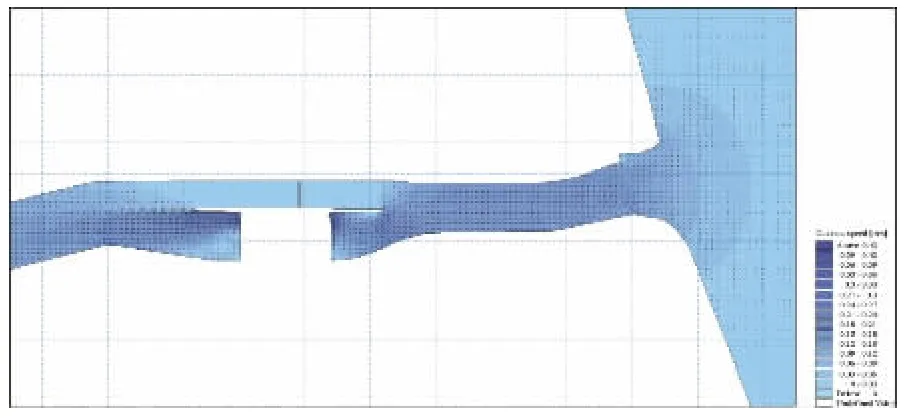

從圖4水閘閘門全開排水工況(內河水位 3.0 m,外河水位 2.5 m)時的流場中可以看出,水流出閘后,主流分布于河道東岸,分流較少,水流擴散后西岸泵站進出水池局部形成緩流區,由于西岸岸線在下游消力池之外收窄,限制了回流的形成,出閘水流流態總體較好,在離下游消力池約 60 m外,水流已均勻擴散至下游河道斷面。

圖4 工況一流場分布圖

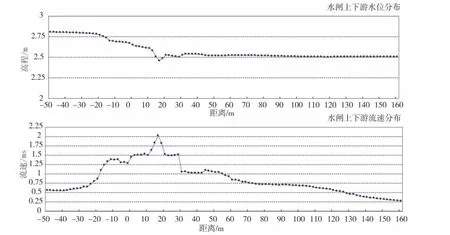

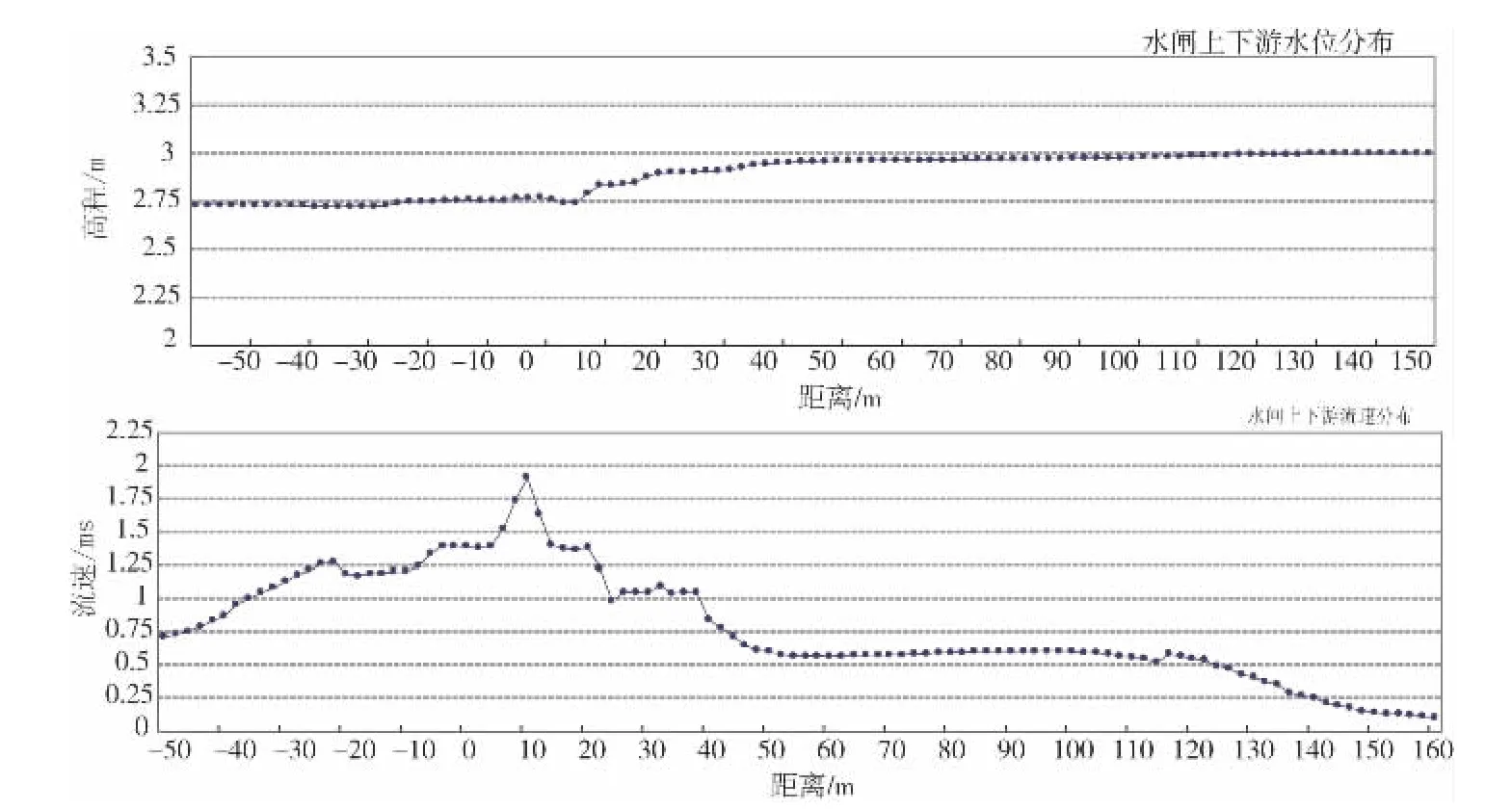

從水閘上下游沿程水位及流速分布(見圖5)可知,最大流速出現在閘室駝峰段,最大值約為2.03 m/s;經下游消力池消能后流速迅速下降至1 m/s 左右。由于河道斷面放寬,水深變大,流速變小,水位基本上與外河齊平。泵閘外入黃浦江后,由于水面開闊水流迅速擴散,出閘水流流速也迅速減小至 0.3 m/s 以下。

3.5.2 工況二:閘門全開引水

從圖6水閘閘門全開引水工況(內河水位2.5 m,外河水位 3.0 m)時的流場中可以看出,水流出閘后流態與工況一類似,主流分布于河道東岸。由于導流墻及橋墩的導流作用,以及西岸河岸縮窄,泵站進出水池側回流的形成受到限制,出閘水流流態總體較好,在離上游消力池約 40 m 外,水流已均勻擴散至下游河道斷面。

從水閘上下游沿程水位及流速分布(見圖7)可知,最大流速出現在閘室駝峰段,最大值約為1.93 m/s;經上游消力池消能后流速顯著下降,約1.25 m/s,出閘后流速和水位降低相對緩慢,但在上游海漫段以內流速不超過 0.7 m/s。

圖5 工況一水閘上下游水面及流速分布圖

圖6 工況二流場分布圖

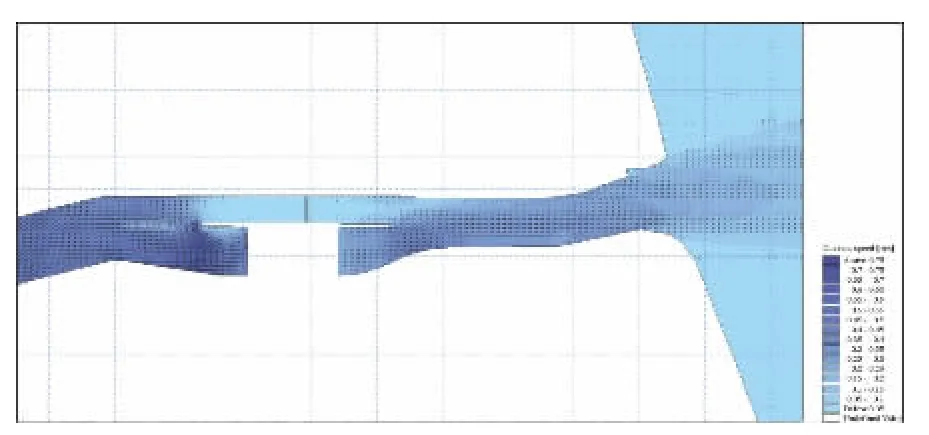

3.5.3 工況三:泵站排水

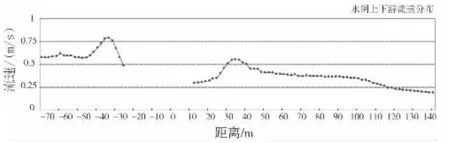

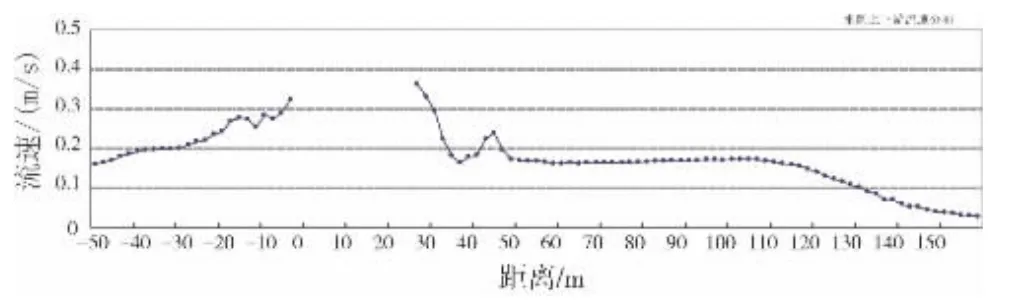

從圖8泵站排水工況(內河水位 2.5 m,外河水位 5.06 m)時的流場中可以看出,由于泵站集中布置在河道西岸,而且凹進河岸側,水流進入泵站存在明顯偏轉,出流后閘室一側局部形成回流,但由于閘、泵之間隔墩以及泵房側漸變岸線的限制作用,回流區范圍有限,總體上泵房出水水流較為平順,且在 20 m 左右距離內能迅速擴散充滿河道過水斷面,對進出泵房的流量不構成較大影響。另外,由于水泵流道低于水面,故出泵房水流為淹沒出流,從圖9可以看出,最大出流流速約為0.5 m/s,小于上游最大進流流速,約 0.79 m/s,至下游河口流速減小至 0.2 m/s 以下。

圖7 工況二水閘上下游水面及流速分布圖

3.5.4 工況四:泵站引水

泵站引水工況(內河水位 3.0 m,外河水位2.21 m)時流場與排水工況相似,從圖10中可以看出,水流進入泵站有輕微偏轉,泵站出水水流則比較平順,由于導流墻及橋墩的導流作用,水閘側水流擴散較好,沒有形成局部回流。出泵房水流在20 m 左右距離內能迅速擴散充滿河道過水斷面,對進出泵房的流量不構成較大影響。從圖11 可以看出,下游江側最大進流流速約為 0.36 m/s,上游側出流流速約為 0.33 m/s,出流流速減小相對緩慢,但在上游海漫段以內流速不超過 0.2 m/s。

圖8 工況三流場分布圖

圖9 工況三泵站上下游流速分布圖

圖10 工況四流速分布圖

圖11 工況四泵站上下游流速分布圖

3.6 結論

從水動力角度來看,雖然泵閘單側布置、泵閘橫向寬度大于上下游河道寬度,而且閘外段河道寬度擴寬受到限制,但從數學模型模擬結果分析表明,閘、泵過水偏流的不良影響程度有限,該泵閘工程的平面布置方案可以滿足水閘和泵站的正常運行。由于外河河底高程向外河逐漸降低,并采用直立式護岸,閘、泵出流流場沒有發生不良流態。經過外河消力池、海漫段的消能以及下游河口的水流擴散作用,進入黃浦江的下瀉剪切流速在0.3 m/s 以下,對黃浦江此段流場以及通航未產生不利影響。

[1] 徐祖信,盧士強.平原感潮河網水動力模型研究[J].水動力學研究與進展,2003(3):176-181.

[2] Danish Hydraulic Institute(DHI).MIKE11:A Model-ling System for Rivers and Channels Reference Manual[R].DHI.2002.