六十學寫字,七十來寫書

文 _ 本刊記者 劉燕

六十學寫字,七十來寫書

文 _ 本刊記者 劉燕

“你們就捧吧,可把我捧上天了—我可不就是坐飛機來的嘛!”76歲的姜淑梅滿頭銀發,眼睛亮得出奇,一口地道的山東話爽朗大氣,紅色羊毛衫在冬日暖陽中分外耀眼。

一瞬間,我被她給迷住了。

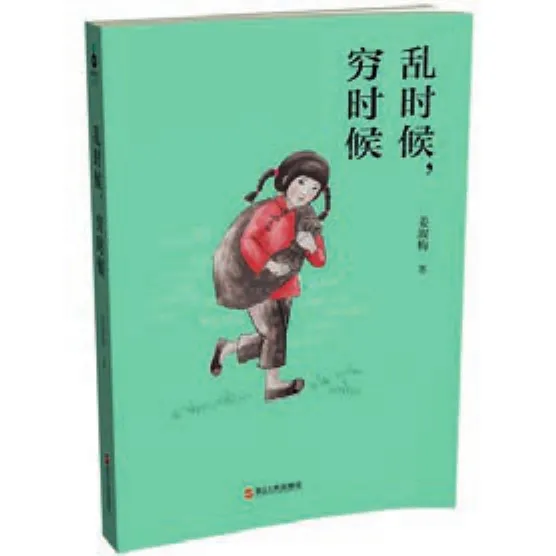

2013年10月,姜淑梅老人出版了《亂時候,窮時候》,講述了自己大半輩子的人生經歷。這本書出版后一個月內加印兩次,發行量在持續低迷的圖書市場可謂暢銷。

老人出書或許不算稀奇,但很難想象,姜淑梅是在60歲那年開始學習認字,真正拿起筆來學寫字已是人生七十古來稀了。剛能把方塊字橫平豎直地寫出來,就出了一本業內和市場反響都很好的暢銷書,老人的成長速度,讓很多專業作家望塵莫及。

聽老人講故事

1937年,姜淑梅出生于山東省巨野縣百時屯的一個地主家庭。在她小時候,胡子、鬼子、國民黨中央軍輪番在百時屯進出。掃蕩、拉鋸戰,這些她都經歷過。10歲時,她跟著家人去濟南逃難,住難民所,新中國成立后才回到百時屯。

這是一個有故事的人,她把自己的故事都寫進了書里。

在動蕩的年代,死人是正常的事情。胡子、鬼子的刀槍無眼,窮人連撿彈皮賣錢都可能被炸死炸傷。人命不值錢的年代,總有人格外兇殘。看著姜淑梅在書中不動聲色地講述“死亡”,總能讓人倒吸一口冷氣。在姜奶奶的時間紀元里,這是“亂時候”。

“窮時候”的開篇是《登記》。對姜奶奶而言,出嫁不是幸福的開始,而是苦難的繼續。結婚之后馬上就經歷了挨餓、大躍進,與整個中國的大時代同步。后來,姜淑梅跟著丈夫“跑盲流”到了東北,做了家屬工。

到東北后,廠里給發糧票,到月就開支,姜奶奶可知足了。夫妻倆住的是沒有門窗的宿舍,宿舍區有13個孩子出麻疹,除了她兒子,另外12個都沒了,就像花朵一夜之間落滿地。后來她家搬進10間房子的大宿舍,宿舍只在東西兩頭各開了一個門,兩邊都是大炕,每鋪大炕上擠擠挨挨住了20多家人。晚上得平躺著睡下才行,要是側身睡會兒,再想平躺就難了,旁邊的人早把這點兒地方占了。用現代的眼光看,這算是那個年代的“蟻族”和“蝸居”了。

生了第二個孩子,她只休息了4天,就開始趁這段時間掙錢。她用土法把堿土熬制成純堿,這是體力勞動,相當辛苦。一個月子里她熬堿掙了200多塊錢,卻只舍得吃了6個純玉米面的大餅子,吃得最多的是甜菜葉子。

就靠著“寧可累死在東北,不能窮死在東北”的這股狠勁兒,姜淑梅在東北扎下了根。

與老太太聊天,她總能顛覆你的想象。

她沒上過幾天學,做了20多年家屬工,其中10年是裝窯的重體力勞動,之后養奶牛也是起早貪黑,老太太該是兩鬢蒼蒼十指黑吧?可她滿頭白發一絲不亂,臉盤圓潤,神態慈祥而堅定,特別好看。

老太太會不會怯場?要知道,平時再放得開的人,在陌生人、錄音筆、攝像機的跟前,都會覺得手腳沒地方放,緊張得語無倫次。可是姜奶奶依然高聲大氣,講故事、開玩笑,中氣十足,時時有笑料。

一輩子如此艱難,一般人早被生活壓彎了脊梁,變得逆來順受或是隨波逐流,老太太卻偏偏很有“公民意識”。至今,講起當年因為賣堿被人冠以“投機倒把”的罪名,她都理直氣壯:“俺從土里熬出堿來,這叫自力更生。俺一點兒錯都沒有,他聲兒再大,俺也不害怕。俺要是犯法了,他不用使大聲俺就害怕了。”老太太還很有女權觀念:“那個年代男人不把女人當人,女人也不把自己當人。”

談興上來了,她開始講她婆家爺爺的故事:“他去集市上賣牛,下午回來,帶回半塊瓦。家里人問,牛呢?他說,牛賣了,到下集憑著這半塊瓦和一句話,就有人給錢了。這句話是啥呢?‘你這瓦是在哪兒弄破的?是在磨盤上弄破的。’家里人都很擔心啊。到了下一集,我婆家爺爺老早就去了,看到有人推著個小推車拿著那半片瓦來了,小推車里裝的,都是銅錢。”老太太喝了口水說:“這都是準備寫到下一本書里的內容。”看,下一本書的內容都想好了!

烏鴉變俊鳥

1999年,姜淑梅的大女兒張愛玲出了一本書,她請給過她幫助的人簽字留念。愛玲把大家寫的話念給母親聽,并讓母親也簽個名。姜淑梅琢磨到半夜,想出了幾句話:“本是烏鴉娘,抱出金鳳凰。根是苦菜花,發出甘蔗芽。”姜淑梅說,沒想到,烏鴉娘臨到老了,居然也變俊鳥了。

姜淑梅小時候也曾上過幾天學,后來因為戰亂,學業中斷,幾十年里再也沒有讀過書。1996年,與她相濡以沫40多年的丈夫意外去世,這成了她邁不過去的一道坎兒。為了幫她調整心情,愛玲建議她學認字。姜淑梅很好學,除了女兒,身邊的孩子、街上的行人都是她的老師,牌匾、廣告、說明書、電視字幕都是認字教材。幾個月時間,她就能讀幼兒故事了。不認識的字她就猜,猜不出來就問女兒。

她看《一千零一夜》,既是看故事,也為了多認字;又看“魯迅文學獎”獲獎作家的書,她最喜歡作家喬葉,因為“細節真細,跟真事似的”;開始寫作后,她跟著女兒看莫言的書,看過《天堂蒜薹之歌》《檀香刑》和《蛙》,她說不喜歡《紅高粱》,只看了一半,因為嫌“絮絮叨叨”。

她對讀書和讀書人有著天然的羨慕,總想為女兒愛玲做點什么。她就給愛玲講有趣的故事—在她樸素的觀念里,這些都是很好的寫作素材。愛玲太忙,這些寫不出來的故事堆積起來,讓姜淑梅很失望。愛玲就說:“你自己寫唄!”

自己寫?姜淑梅可真沒想過。她當時只認識字,還沒寫過字呢。忐忑中,她接過愛玲遞過來的兩支鉛筆、一塊橡皮,一沓單面用過的紙,開始寫字。70多年沒怎么握過筆,手直哆嗦,橫不平豎不直,一天寫不出兩句話。

就這樣寫了十幾天,手不哆嗦了,橫豎也比原來平順了。張愛玲告訴姜淑梅:“你可以寫作了,想寫啥寫啥。”

姜淑梅就這樣走上了她的寫作之路。

姜淑梅喜歡跟人拉呱兒,也善于講故事,她下筆沒廢話,直接講有意思的故事。愛玲只是告訴她:“你是給陌生人講故事,不能想到哪里寫到哪里,要從頭講。”

到這時候,不會寫的字已經不成問題了,姜淑梅不會查字典,就到處找字,戲劇頻道字幕大,看得清楚,是她經常用的“字典”。愛玲也幫她把落下的空格補上,再工工整整寫到一個軟皮本上,這是她的生字本。

為了哄老娘開心,張愛玲把母親寫出來的文字敲出來,貼到自己的博客上,注明作者,她的作家朋友都說好。愛玲把評論讀給她聽,娘倆都很開心,但誰都沒想到這些文字能發表,能出書。

就這樣,“烏鴉”變成了“俊鳥”。與鳳凰涅槃不同,姜淑梅的作家之路并不痛苦,而是一個自然而然的過程。人生經歷、講故事的能力、作家女兒的指導,湊到一起,注定她會在76歲的節點上,寫出這樣一本書。

女作家的生活體驗

現在的姜淑梅有三大愛好:寫作、唱歌、彈琴。站在央視燈光璀璨、座無虛席的演播大廳,姜淑梅毫不怯場地唱了首《沂蒙頌》,聲音響亮,神情認真。

老太太就是這樣一派天真,毫不做作。出書后她面對了人生的無數個第一次:第一次接受采訪,第一次化妝,第一次上電視……她都從容自若,大氣淡然。她告訴央視的化妝師:“長這么大沒化過妝,俺準備年前不洗臉了!”化妝間里一片笑聲。

2011年,74歲的姜淑梅回了一趟山東老家,畢竟年紀大了,她當時覺得這是她最后一次回老家了,于是一口氣在老家住了3個月。出書后,她對書中提到的家鄉的人和事有了很多疑問。帶著這些問題,姜淑梅于2013年10月又專程回了一趟老家。現在,她覺得應該經常回老家,多去“上貨”,給寫作積累素材。出了書,老太太就像得到了重生。

每天早上三四點鐘,老太太就起床開始寫作,勤奮程度讓愛玲一再驚嘆。她寫字很慢,“姜淑梅”三個寫了無數遍的字,平均寫一個要10秒鐘。她就這樣趴在靠墊上不停地寫,寫出了這本《亂時候,窮時候》。

老太太從巨野百時屯出發的生命歷程,越走越閃光。她眼神明亮,手掌溫暖,看著她穿著黑色及踝大衣走在落滿梧桐葉的路上的背影,一群年輕人驚嘆:“真美!”

就像央視《讀書》欄目主持人李潘說的那樣:“見到姜奶奶,老似乎也沒那么可怕了。”