鷹獵傳奇

合作媒體_騰訊新聞 攝影報道_楊帆

鷹獵傳奇

合作媒體_騰訊新聞 攝影報道_楊帆

納西族是古羌人的后裔,他們的祖先從西北一路南遷來到麗江時,也把用鷹捕獵的習俗帶到了高原上。千百年來,這種習俗未曾中斷過,到今天,更呈現出蓬勃發展之勢。目前,麗江的玩鷹者已達上千人。

隨著時代的變遷,鷹獵的規模一縮再縮,幾乎要成為一種“遺產”。像麗江這樣完整保留鷹獵傳統的地方,在國內已屬少見。鷹是國家保護動物,捕鷹是違法的。但在麗江,因為鷹獵是納西族的傳統文化,當地政府才容許捕鷹在一定范圍內存在。鷹獵文化處在與法律相悖的境地。民族文化和野生動物都需要保護,一邊是鷹獵文化的發展,另一邊是法律法規的限制,鷹獵成為一種靠打法律擦邊球延續的文化,命運令人擔憂。

一些有識之士開始有了危機感。2012年10月,麗江市鷹獵愛好者成立“鷹獵文化保護傳承協會”,一方面是為了更好地保護和傳承納西族鷹獵文化,另一方面是為鷹獵文化申報非物質文化遺產做準備。

雖然麗江鷹獵文化的“非遺”申報尚未成功,但聯合國教科文組織已經將11個國家的鷹獵文化列入非物質文化遺產名錄,這讓麗江的鷹獵愛好者們看到了希望。

獵人和春紅發出撲咬指令,放出獵犬將野雞趕出草叢,大喊:“起啦!起啦!”獵鷹立刻張開翅膀向獵物撲去。兇猛的鷹捕捉獵物時速度可達到每小時162千米。在麗江,放鷹被看作是一項刺激的戶外活動,同時也是一種人、鷹、犬互相配合的團隊行動,人的崗位職責包括放狗、放鷹、瞭望等,每個人都有不同的任務。獵犬將野雞從草叢中趕出來,站在山坡高處的放鷹手迅速放飛手上的獵鷹。獵鷹表現好的話,可以直接在空中將野雞獵殺。

楊永忠從1986年開始接觸鷹獵,至今已有28年。每年10月開始到次年2月至3月,麗江的鷹獵者都會集結起來上山放鷹狩獵。這天天氣轉晴,楊永忠架著獵鷹和伙伴們集合準備前往獵場狩獵,一輛小貨車上載滿了他們各自馴養的獵犬。

鷹獵是人、獵犬、獵鷹三者結合的團隊狩獵活動。和春紅是這次狩獵的架鷹人,他是團隊中體力最充沛的,而且有豐富的駕馭獵鷹和獵犬的經驗,他一直跑在隊伍的前方和高點,時刻準備撒手放鷹。

鷹獵中使用的獵犬是一種源自英國的指示犬,培訓一條優秀的獵犬需要3年,獵犬可以工作10年,獵鷹則是一年一換。獵犬貫穿于整個鷹獵活動,發現獵物時,獵犬能用姿勢告知獵人獵物的所在。

鷹獵的人們帶著獵鷹和獵犬,趕在日落前進行最后一次獵物搜尋。

經過一天的辛苦搜尋和團隊配合,獵人們終于在即將結束狩獵時捕到一只野雞。楊永忠說,以前捕獵是為了補充肉食,現在捕獵只是為了娛樂,有沒有獵物都無所謂。

狩獵結束,和春紅給獵鷹喂食生牛肉,這是對獵鷹一天優秀表現的嘉獎。從買回獵鷹到馴鷹,甚至籠鷹一年,鷹獵人每天都會給獵鷹喂食生牛肉,一年下來喂食的牛肉加起來相當于一頭小牛。

鷹獵人在細數捕獲的野雞的羽毛。他們說,在納西族過去的傳統中,野雞羽毛會用在祭祀時使用的服裝和器具上,如今也會放在家里或掛在汽車內作為裝飾。

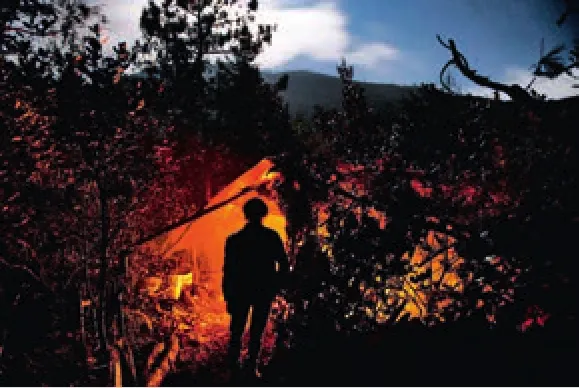

麗江市古城區羅城村,整個村落無一戶人家是納西族,但羅城村卻因捕鷹技法和捕獲鷹種優質而在整個納西鷹獵文化中占有重要的位置。王位生一家是羅城村第一家上山捕鷹的村民,每年從中秋開始直至霜降的近一個月的時間,家里的男人都會帶著鋪蓋和食物,上山搭起帳篷捕鷹。

納西鷹獵中的獵鷹,主要是金鷹與破黃。鷹眼可在高空中觀測到十多公里以外的一只小雞的一舉一動。鷹獵如今已不是富商的專利,但參與鷹獵的人還是要付出一些金錢的。舊時,就有一只鷹換一頭騾子(騾子是當時主要的交通工具)的交易實例。如今,一只好鷹仍然抵得上一頭牛的價格。獵鷹價格連漲,一只品相好的鷹今年已經賣到5500元,一般人很難接受這個價格。鷹買回來后,還要花大量的時間和精力馴養,一只鷹一天要吃七八兩牛肉,而牛肉已經賣到了每斤30多元。

對于楊永忠這樣的資深鷹獵人,要訓練一只優秀的獵鷹,也需要花費8天至15天的時間。馴鷹的過程被納西鷹獵人稱為“熬鷹”,而“熬鷹”更像熬人,每天鷹獵人除了睡覺,都必須時刻架著鷹,讓鷹習慣于在自己的手上醒來、睡去,并且進食。

女兒和獵鷹都是楊永忠的摯愛,“熬鷹”的時候,老楊一只手架著鷹,一只手抱著自己5歲的女兒看電視。老楊說,雖然女兒對納西鷹獵還沒有多少概念,可從小就很喜歡鷹。老楊說,這是納西族的一個傳統,應該讓更多的納西后代傳承下去。