城市綜合體的過渡空間設計探析

張浥塵

(中機中聯工程有限公司,重慶 400039)

1 塑造過渡空間的重要性

城市建筑需要過渡空間來聯系室內外活動,因此,空間給人的感官以一定程度的連續性是必要的。城市一定程度上是為了集合資源而誕生,城市綜合體則是為了提高效率而產生的二次集中,它可以規避城市不合理的功能分離所造成的距離感。“人們更傾向于在某個集中的時間在某個集中的地點集中的進行消費”,[1]由此而誕生的城市綜合體是將城市中的商業、辦公、旅游、展覽和文化等生活空間中的一部分進行疊加的復合建筑模式。

然而,單純形式上的集中難免會帶來整體上各區域的割裂感,合理的過渡空間設計能讓綜合體的巨大體量與公共空間產生有機聯系,消除空間分裂帶來的隔閡感,加強人們的互動交往以及在偶然決策中產生的活動價值,因此需要設計師的高度重視和精心設計。

2 過渡空間的設計原則

2.1 相對獨立的空間流線

綜合體過渡空間為城市公共生活退讓出了空間,完善了人們進入建筑時的心理感受。最終的目的在于吸引更多的人群停留駐足,從而產生自發的、沖動性的行為。

一個空間的前置空間如果尺度太小或者沒有明顯的邊界設計,那么會傾向為純粹的交通空間。如果不是預先知道在這個空間能夠承載自己的預計目的,例如購買某件商品,人們不會有沖動進入這個空間。通常的大型商場或者商業街就是數量龐大的門面組合在一起,或者每一樓層設置了密集的柜臺,而公共空間尺度較小,僅僅有交通的功能。這就是為什么人們會感覺到逛街很累的原因,絕大多數的空間僅供單一的行為活動,而這個行為并非一定是自己需要或者能帶來愉悅感受的。

現代生活水平提高,人們可以選擇網購,閑暇時通過便利的交通到新建城區或者郊外等更為寬敞安靜的地方進行休閑娛樂。為了能夠在綜合體聚集更多的人群,“多重開放”的空間是必要的。一部分空間是具體的功能空間,人們在不同的業態和運營模式中選擇。另一部分空間的開放性和混合性更強,即可以稍作停留、小憩、聊天及觀察他人的空間,例如開敞的娛樂活動場地,商業展示空間以及綠化平臺庭院等。這部分空間更具有開放性,并且和城市空間聯系更緊密。這樣,過渡空間和實體空間就形成了兩個獨立的系統。在日本大阪難波購物廣場的設計中(圖1),以“高出城市的自然綠洲”為出發點,采用層層退臺的方式,用豎向交通體將不同標高的屋頂花園連成一片。形成了頂層是公園,下部是各種商業業態的格局。由于所處場地有一定的高差,人們既能從下部商鋪的臨街層進入“峽谷”,通過景觀電梯到達屋頂,也能從標高較高的城市道路和周邊的公寓建筑直接進入綠化平臺,實現了室外過渡空間和室內功能空間流線上的相對獨立。游客完全能以屋頂的綠地廣場作為目的地游玩而非購物,在游覽之余也可以使用綜合體內部的咖啡廳電影院等室內空間進行其他娛樂活動。兩者相互支撐,相輔相成,提高了整體空間的混合程度,為難波中心帶來了更多的顧客。

圖1 日本大阪難波購物廣場

2.2 清晰的空間限定

通常情況下,人的觀察視線范圍是有限的,水平向前的視線最為寬廣,所以大多的綜合體建筑都在底層大量設置玻璃幕墻以便展示商品。向上的視線范圍較向下的更窄。如果在行進的過程中回頭觀察某個事物,則會讓人感覺到不自然。所以通常人們都依靠某個有明確信息提示的界面,這個界面在人次要視線方向提供了安全感。一個尺度較大的步行街,即使設計師在中間布置零星的座椅,在沒有人滿為患的前提下。尺度過大的空間看似開敞,但如果沒有很好的邊界去分隔限定空間,則會對人的內心造成緊張感。于是,這樣的空間通常只供交通時用,很少人會停留駐足[2]。在土耳其伊斯坦布爾的佐魯中心的設計中(圖2),設計師設置了大量的微型中庭作為地下一層商業人群的休憩場所。中庭頂部布置玻璃欄板和綠化隔離帶形成了較為明確的邊界,雖然沒有頂蓋,但人們卻不必擔心臨街層廣場的人為活動會影響到身處中庭的自己。加上栽種的小型喬木,首層廣場的行人甚至不會注意到這一系列中庭的存在。這種清晰的限定方式增強了下沉中庭的安定感,人們更愿意停留在這樣的空間中。

圖2 伊斯坦布爾佐魯中心中庭

3 過渡空間的組合手法

3.1 集合與分離

綜合體中主要的交通方式是步行。通常人們一次的步行范圍大致是300~500m,城市規劃也通常以這個尺度來控制公交車站的距離。超過了這個距離人的生理上會感覺到疲勞。但在人們往往不只是單純地步行,還包括了觀察周圍的商鋪等空間的活動,這樣往往會比單純步行更易疲倦。于是在300m或者更小的范圍內應該設置相應的過渡性節點空間來緩解疲勞,同時讓人們有更好的機會觀察周圍人群的活動。當處于所有的過渡空間幾乎都位于一個線性的序列空間時,彼此之間的聯系就削弱了,有可能淪為某個具體功能空間的附屬品,削弱本身的開放性。

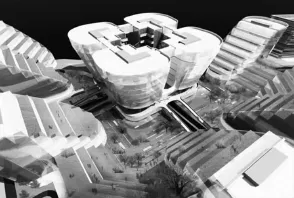

在上海虹橋中央商務區獲獎方案(圖3)設計中,就采用了集合的手法。建筑中采用的過渡空間彼此分離,包括每一樓層獨立的或者連接成片的屋頂花園、中心下沉庭院。中央四棟單體樓通過空中連廊圍合成中庭,通過廊橋與四周聯系。所有的室外過渡空間均呈向心布置,類似于劇場舞臺。雖然大多數的平臺彼此獨立,但都保證了對于中心下沉庭院的良好視線。位于最中央的小型中庭也能便利地和下沉廣場相聯系。人們可以觀察到位于其他位置人群的各種各樣的活動。于是,可能獨立的某項活動就和其他的活動產生了某種聯系,而獨立活動的參加者可能被其他活動所吸引,有可能從一個位置轉移到另一個位置,產生其他即興的行為。一味的集合不一定是恰當的。大尺度的空曠的廣場便是集合的極致,由于超過了人的步行以及心理感知的范圍,安全感被削弱了,少有人會選擇停留。

圖3 上海虹橋中央商務區

此外,過渡空間也需要均勻的分布在實體空間作為補充。分離之后再進行集合,才能兩者兼顧。在成都華潤萬象城(圖4)的設計中,依附不同層高的實體空間設置曲線平臺。通過高差進行了分離,減小彼此之間的干擾。平臺整體呈階梯狀布置,人們從上往下能夠很好地觀察到下部平臺的人為活動。不同標高的平臺通過室外大踏步連接,外觀上又是一個整體,人們通過自己的意愿以及觀察周圍提取的信息自由地選擇自己要去的地方,形成了獨立于室內的空間體系。出于自我保護的暗示,即使在公共空間中,人們也希望擁有一定的私密空間,和他人保持一定的距離,但同時又對他人保有一定的興趣。因此人們在過渡空間中,喜歡依靠遮蔽物作為屏障。分離的措施提供了心理上的屏障,這是吸引人駐足的一個重要條件。成都萬象城(圖4)臨空一側的綠化帶就是一種屏障物,人們喜歡背靠著綠化帶坐在花臺或者是設置的休閑座椅上。這里的綠化帶即空間分離的界面,這種界面往往是建筑中最有活力的空間。通過分離的手法來提供安定感和可能的個人空間,再通過集合的手法將單個的空間聯系起來,使種類豐富的人為活動能夠相互影響相互吸引,從而激活體量龐大的綜合體建筑群。

圖4 成都華潤萬象城

3.2 穿插與對比

無論怎樣控制空間尺度的大小,基于經濟性以及人流量的考慮,過渡空間相對于個體來說始終是偏大的。如果不同的空間產生對比刺激,則更能吸引人們的注意力。當一個空間為人所感知識別之后,才會產生相應的吸引力。所謂“易識別性”是指事物具有一種從周圍環境中容易被區分出來的性質。一個充滿活力的標志物的基本特征就是其唯一性[4]。對比的方式包括空間的形態、界面表情等等。

圖5 大阪難波中心內街

在大阪難波中心中庭的設計中,空中連廊和中庭形成了強烈的對比(圖5)。整個綜合體使用暖色調的石材與綠化植被相融合,營造出大地景觀的氛圍。同時減少開窗,形成了連續盤延的空間效果,隱喻了自然裸露的山體。冷色調的鋼結構連廊聯系了東西兩側的實體空間,打破了“山體”的封閉性。連廊內部布置了少許座椅供路人小坐,通過玻璃幕墻可以清晰地觀察到中庭中的人群。石材的厚重感與鋼材的輕盈感形成對比,人們通過平街層進入內街時,或多或少可以感知到連廊表達的空間流線。形成“要是有空我大概會走上去看看”的心理暗示。此外,由于內街的寬度比起兩側的墻面更窄,人們觀察上部空間時會非常不舒服。而空中連廊恰好能夠提供了一定程度的頂部邊界限定,加強了空間的安定感。峽谷態的內街與連廊的對比刺激加深了人們對于建筑整體布局的印象。一個空間意向總是相似的建筑會令人感到乏味。現代綜合體并不只是人們進行必要性消費的場所,而且是承載著聚會交往的功能,只有空間表情足夠豐富,才能產生足夠的新鮮感和刺激感去吸引人們去一探究竟,在體驗的過程中完成某些計劃之外的消費活動。在新加坡ION Orchard商業綜合體(圖6)的入口設計中,建筑四周采用了流動感較強的曲面玻璃幕墻,頂部的曲面天棚由樹狀的支撐構架撐起。象征豎向直線的枝與強調水平動線的曲面形成了強烈的對比,吸引著人們匯聚在這個動感的空間。

圖6 新加坡ION Orchard商業綜合體

4 結語

無論建筑的造型如何變化,材料如何豐富,人們關注的重點始終是人的行為活動。建筑是物體(substance)也是行為(act)[3]。過渡空間的關注重點始終是人的行為活動。精心設計的過渡空間不僅將綜合體龐大的體量適當地分解并使其擁有趣味性的引導,完善了消費人群對于空間的體驗感,同時也以自己獨特的方式構筑了城市公共空間的邊界表情。對提升公共環境的品質有著重要作用。

當今的社會結構、經濟水平、文化認知以及技術手段不斷發生著變化,人們對綜合體形象本身以及購物游覽等行為的理解也在隨之變化。隨著人性化、個性化的需求不斷地出現,會有更多充滿趣味性的過渡空間出現,為市民營造充滿商業文明和建筑魅力的公共空間。

[1]馬路陽.淺談城市共生綜合體[J].建筑師,2006(04).

[2][丹麥]揚·蓋爾.交往與空間[M].何人可,譯.北京:中國建筑工業出版社,2002.

[3][美]彼得·艾森曼.現代主義的角度——多米諾住宅和自我指涉符號[J].范凌,譯.時代建筑,2007(6).

[4][美]凱文·林奇.城市意象[M].方益平,譯.北京:華夏出版社,2001.