連續配筋混凝土路面裂縫特性

賈曉峰

(山西省交通科學研究院,山西 太原 030006)

0 引言

連續配筋混凝土路面(Continuous Reinforced Concrete Pavement,簡稱CRCP)作為水泥混凝土路面的一種形式,取消了橫向接縫,并配置了鋼筋網,整體承載能力強,使用壽命長,具有行車舒適性好[1-2],養護維修少等優點[3-4]。特別適合在特長公路隧道中應用。

本文通過對某13 km長的隧道內CRCP早期裂縫數量、寬度和間距的調查,得到隧道內CRCP早期開裂情況和裂縫發展規律,為隧道內連續配筋混凝土路面的研究應用提供參考。

1 工程概述

連續配筋混凝土路面設計應用在隧道特重交通方向,隧道進出口300 m范圍內采用下層26 cm厚0.33%配筋率的連續配筋混凝土面板、上層10 cm瀝青路面的復合式路面。除進出口段的CRCP厚28 cm,配筋率為0.67%,混凝土設計彎拉強度為5.5 MPa。

2 裂縫數

對隧道內中間部分2.2 km的路面鋪筑后進行10 d連續跟蹤觀測,記錄每天出現的裂縫數及觀測期內總數如表1所示。可以發現,7 d之后裂縫數趨于穩定,早期開裂基本結束,預計通車后,隨著車輛荷載的增加,裂縫會迎來新一輪的開裂過程,這部分研究需待進一步進行。

表1 裂縫發展規律表 條

3 裂縫寬度

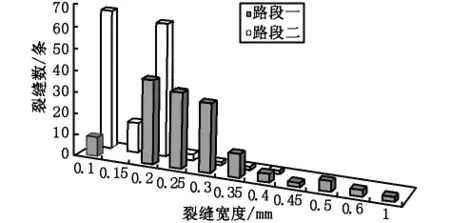

觀測路段分兩段進行施工,根據施工段落劃分,分別進行了10 d時間的裂縫觀測,統計數據如圖1,由圖1可知:

a)總體上裂縫寬度較小,0.2 mm以下的超過總裂縫數的65%,其中裂縫寬度為0.1 mm和0.2 mm的占總裂縫數的60.5%。

b)路段一長度大,早期施工采用混凝土罐車運輸,混凝土坍落度稍大,早期開裂嚴重,裂縫寬度小于0.2 mm的裂縫只有9條,占這段總數142條的6.3%,0.2 mm、0.25 mm、0.3 mm的數量較多,占總數的74.6%。

c)路段二較路段一短,施工中嚴格控制混凝土坍落度,裂縫寬度大于0.25 mm的裂縫只有3條,占整個段落里147條的2.0%,其余主要集中在0.1 mm、0.15 mm和0.2 mm,占總數的95.9%。

圖1 裂縫寬度分布

4 裂縫間距

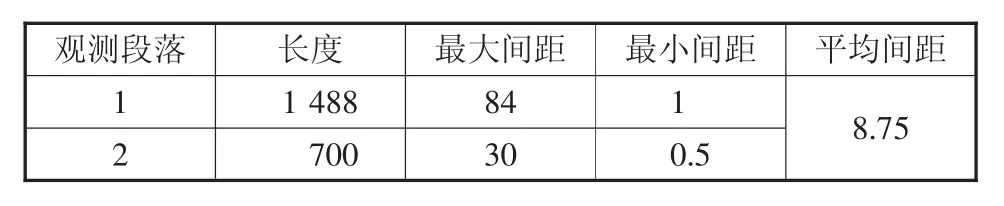

裂縫間距是影響CRCP使用性能的重要指標之一,很多路面破壞與裂縫間距關系密切。美國長期性能試驗路調查表明,沖斷破壞發生在裂縫間距為0.3~0.6 m的密集裂縫處,與裂縫平均間距沒有相關性,容易在寬裂縫處產生。所以研究CRCP裂縫分布不能單純地用平均裂縫間距來評價,應重視窄間距和寬裂縫。為了準確評估裂縫間距特性,本文測定分析了最大間距,最小間距和平均間距,得到如表2數據。

表2 裂縫間距特征表 m

綜合表2、表3可知:

a)裂縫平均間距為8.75 m,最大裂縫間距為84 m,而最小間距僅為0.5 m。落在設計要求的裂縫間距1.0~2.5 m區間內的裂縫僅占17%左右。

b)裂縫間距主要為2~8 m。路段一裂縫間距近似服從μ=5.8 m的正態分布,而路段二的這一值為3.2 m。

c)單從平均裂縫間距來看,從路段一可以明顯地看到,兩端450 m范圍內,裂縫間距較中間600 m內的大;路段二也存在相同規律,兩端間距大,中間間距小。

d)可以預見開放交通后由于車輛荷載的作用,裂縫數會增加,裂縫間距勢必縮小。如若能在大間距中間產生新的裂縫,而不是小間距繼續變小,使裂縫間距落在設計要求的合理區間內,會大大減小路面破壞的幾率,提高路面壽命。如果1.0 m左右的裂縫間距進一步變小,這部分板塊將成為整條路面的薄弱環節,路面極容易出現沖斷病害。

5 結語

a)路面鋪筑完成后,混凝土由于自身收縮開裂,連續配筋混凝土路面裂縫數快速發展,2 d后增速變緩,7 d后趨于穩定,早期開裂基本結束。預計通車后,隨著車輛荷載的增加,裂縫會迎來新一輪的開裂過程。

b)觀測路段的裂縫形態多為垂直裂縫,出現少數傾斜裂縫和間斷裂縫,并未出現“Y”形、弓形、折線裂縫。裂縫間距2~8 m的占總裂縫數的76.8%,裂縫寬度均較小,裂縫寬度略大的段落表現的裂縫間距也大,面板兩個端部430 m范圍內裂縫間距較中間部分略大。

c)平均裂縫間距和裂縫寬度均沒有達到設計范圍內,較小的裂縫寬度可以滿足要求,但較大的裂縫間距可能會存在隱患,考慮到隧道內溫差較小的情況,為連續配筋混凝土路面良性開裂提供了有利的環境,使用性能和壽命將得到充分發揮,可以作為隧道長壽命路面推廣應用。