山嶺重丘區公路選線探討

馮 寧

(山西省公路局 晉城分局,山西 晉城 048000)

山西多山,山地及丘陵面積占國土總面積80.4%,山河環繞,溝谷縱橫是山西地貌的真實寫照,山地多,所以山洪多、水系復雜、地質病害多、林地廣、耕種土地稀缺,又高差大,這些自然因素的制約使公路建設不得不慎重小心,既不傷害自然環境,也不影響社會經濟發展,如何選線才能使建造的公路達到安全、舒適、經濟的功能,本文以山西省晉城市G207線改線項目為實例,探討山嶺區公路路線的選擇,希望有一定的參考價值。

1 項目概況及工程特點

國道207線晉城市過境段公路改線工程,起點位于晉城東北崔莊村,經背蔭、金村、山門、葦匠、金匠、東楊、青楊掌至終點申匠村北,改線全長18.64 km。全線采用一級公路技術標準,設計速度80 km/h,路基寬度24.5 m。本項目主要有以下特點。

1.1 地形起伏大 地質條件差

項目位于太行山腹地,地形起伏較大,山谷間河流有東丹河、丹河、白水河3條大河及其支流,屬于沁河流域。山體為河流溝谷分割呈東南走向,路線為西南走向,二者垂直,在節省工程量的前提下路線降低高差是本項目經濟上節約的關鍵所在。

山西為黃土高原,項目所在地大多數山體均厚覆蓋黃土層,少數裸露段受風化影響又有崩坍等病害,山體局部有巖溶,主要病害為覆蓋在山體的濕陷性黃土,對路基的強度和穩定性有較大影響,本項目有16.6%的段落受其影響。除此之外,多年采煤形成的礦層空洞(采空區)也是路線必須克服的病害之一,本項目約有18.8%的段落受其影響,空洞層厚度約2~3 m。

1.2 農林水土等自然資源的制約

項目所在區山多地少,覆土的梯田坡地均屬基本農田,耕地資源十分珍貴,除耕地外,林地亦占多數,留給路線走廊選擇的余地較小。項目區域內還規劃有水源保護區,也是路線選擇和工程設計必須面對的問題。

1.3 通道資源的制約

擬建區域地形起伏大,地質條件也差,又山多地少,多數土地被耕種或有林木,因此,反而使得能夠用來修路的荒地荒坡資源也十分珍貴起來,在設計人員選定的走廊帶內,除高壓線路外,還有太焦鐵路和晉普山煤礦專用線與本項目處于同一走廊,如何保證相互安全是設計人員重點考慮的問題,例如兩者之間的間距、高差、交叉位置、防護措施等。

2 線位比選

為慎重起見,路線選線采用先整體、后局部的方式,首先在1∶10 000地形圖上尋找可能的路線方案,局部復雜路段測繪了1∶2 000地形圖,力爭不漏掉一個有價值的路線方案,經過反復實地踏勘,結合地質調繪、搜集資料、實地放樁和廣泛征求地方意見,逐步確定路線走廊帶。

2.1 經過沿線調查核實,確定路線A0方案優化方向

a)A0方案地表大面積分布第四系黃土,多為階梯狀耕地,植被類型多為農作物,微地貌為黃土梁、緩坡、沖溝。路線在跨越高速公路附近地面縱向高差大,路線線位較高,高填路基、高邊坡段落較長,借方量大。

b)平面以曲線橋梁形式上跨鐵路隧道,隧道為淺埋隧道,且需在隧道頂部巖質覆蓋層下挖約8.6 m。接近隧道施工對鐵路運行安全影響大,存在較大安全隱患。既有鐵路隧道一旦在施工中破壞,勢必造成極大的安全事故和巨大的經濟損失。

c)以橋梁形式跨越河流,由于跨越點位于兩河交匯點上游,故橋梁規模大。

d)路線距離河道略近,臨河路堤防護工程量較大。

e)A0方案與多條110 kV高壓輸電線路存在交叉關系,塔架拆移量大。

2.2 優化思路

a)綜合考慮平縱橫設計,多結合實際邊坡坡率、合理的路基斷面形式來驗證線位的合理性、經濟性,避免估計、不確定而舍去合理的路線方案。優化工可線位,適當占用山坡旱地,減少高填深挖、高邊坡段落,并減少借方量。

b)考慮受鐵路隧道與鐵路車站站位制約,跨越鐵路位置可選余地不大,以服從主線走向為主,主線以跨越鐵路為主要控制因素選擇合理上跨位置。

c)在跨越河流處,盡量選擇漫灘較窄、河岸穩定的有利位置,以減小橋梁規模。

d)沿河線位可以走高線,消除河水對路基侵蝕影響。盡量避開陡坡路段,把路基橫向填挖問題轉變為縱向填挖問題。

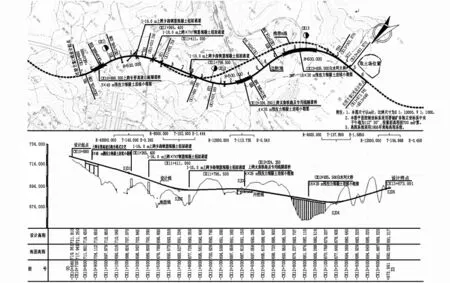

A0方案優化后形成C線方案(見圖2)。

2.3 在C方案的基礎上繼續優化,形成A方案

為消除上跨鐵路隧道存在的風險,另外經過現場踏勘、調查設備,結合路線前后接線要求,認為在鐵路車站咽喉與鐵路隧道之間的路塹段跨越鐵路更為有利,體現為以下幾點。

a)鐵路專用線在車站與鐵路正線接軌,路線在車站咽喉跨越鐵路,較工可方案,在跨越次數上由2次減少為1次。

b)鐵路在該處為路塹,邊坡高度約12 m,站場信號、通訊等鐵路設備全部位于路塹內,以橋梁形式上跨鐵路路塹,可減小設備遷改工作量,減小施工風險。

c)結合前后地形情況,路線在上跨鐵路處可采用直線線形,較工可方案曲線線形,在道路運營階段提高了道路行車安全性,從而減小對鐵路安全影響。

d)路線在跨越鐵路后,向南沿山坡布設,可減少挖石方數量。

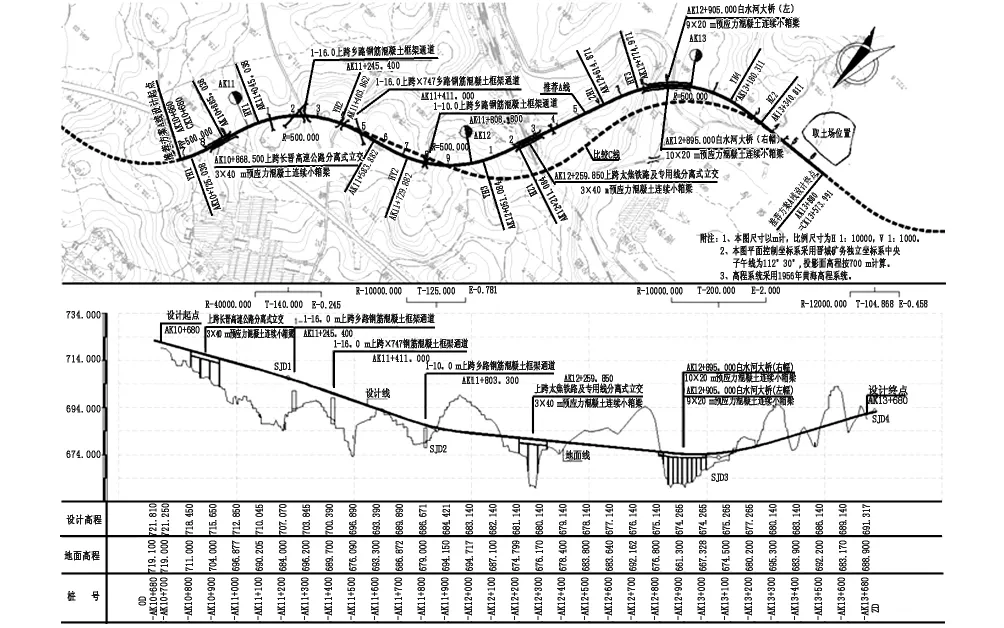

選擇車站北咽喉作為跨越點,重新布設了1條路線方案(見圖1)。

A線、C線平面及縱斷面圖如圖1、圖2所示。

2.4 A線方案與C線方案詳細比較

2.4.1 建設條件比較

A線和C線方案相比,平面位置相距不遠,地形情況及地質情況比較接近,但A線方案填挖方較小,受水利設施、道路干擾較少,施工條件稍好。

圖1 A線平面布置及縱斷面布置圖

圖2 C線平面布置及縱斷面圖

2.4.2 技術指標比較

A線平面指標較高,路線順直,路線長度比C線長6.009 m。C線方案主要由曲線路段構成,直線較短,最大縱坡比A線大0.3%。綜合來看,兩方案技術指標相差不大,但A線由于縱面起伏小,平縱配合恰當,其指標的連續性、均衡性較好。

2.4.3 行車安全、通行能力、服務水平分析比較

從指標分析來看,A線比C線方案平面指標較好,C線在上跨鐵路處存在一反向縱坡。因此,就行車安全性、通行能力及服務水平而言,A線指標較好。

2.4.4 公路用地、占用農田及拆遷情況比較

兩方案在平面位置處相離不遠,C線較A線方案拆遷林地稍多,多拆除一處高壓線塔,并且總占地面積較大。

2.4.5 對環境影響評價和比較

A線與C線兩方案相比較而言,平面線位偏移較少,填挖高度基本相當,但C線占地面積略多,拆遷樹木數量稍大,對自然生態環境和水土流失程度略大于A線。

A線平面線位距離居民居住區邊緣較近,雖然經濟拆遷少于C線,但施工及運營期間對沿線居民生活環境會有一定干擾,并造成長期影響,對人文環境影響較大。

2.4.6 工程建設規模、造價、運營效益比較

A線與C線計價土石方、路基工程、涵洞通道工程量基本相當,但C線橋梁數量較大,大橋數量較A線長120 m,分離式立交稍長20 m,工程造價比A線多4 804.8萬元。

兩方案平縱指標各有優缺點,雖然A線比C線長6.009 m,但是C線縱面最大縱坡較A線略大。結合對行車安全、通行能力的分析比較,兩方案運行效益相當。

2.4.7 路網結構、社會、經濟效益比較

本設計路段長度較短,兩方案對路網結構影響一致,社會經濟效益相當。

綜上所述,A、C線各有優缺點,A線橋梁長度短,工程造價稍低,結合地質因素的影響程度、路基橋梁等方案的詳細設計、總造價情況,設計推薦A線方案,C線作為比較線。

3 結語

高等級公路選線是一個系統復雜的工作,要求在項目實施前進行大量的調查研究,實地勘察與圖上作業相結合,不斷優化方案,本文結合工程實踐,對影響公路線位的因素做了具體分析,并提出解決措施,對類似工程項目有一定指導意義。