山西省高速公路建設項目水土流失防治措施探討

李文軍

(山西省交通科學研究院,山西 太原 030006)

2013年8月,山西省高速公路網規劃布局調整為“三縱十二橫十二環”,總里程將達到7 258 km,截至2012年底,全省高速公路已建成5 011 km,完成規劃的80%,為區域經濟發展提供了必要的基礎保障。然而,高速公路具有路線長、影響面廣、建設周期長等特點,在其建設過程中,因路基、橋梁、隧道及取、棄土等施工活動擾動原地貌,破壞地表植被覆蓋,形成裸露土壤面而造成水土資源和土地生產力破壞和損失[1-3]。如何通過科學合理的水土保持防護措施減少這種人為的水土流失,保護脆弱的生態環境就顯得十分重要。

1 研究區域概況

1.1 自然概況

山西省地處我國華北平原西部,東以太行山與河北省為鄰,西、南隔黃河與陜西省、河南省相望,北以外長城為界與內蒙古自治區毗連,地理坐標為北緯34°36′—40°44′,東經 110°15′—114°32′。省內地形較為復雜,地勢東北高西南低,有山地、丘陵、階地、平原等多種地貌類型。山西省屬暖溫帶大陸性季風氣候,多年平均氣溫3.7~13.8℃,無霜期120~220 d,年平均降水量 400~650 mm,降水年內分配極不均勻,基本集中于6—8月,全年總蒸發量為1 500~2 300 mm之間,年均風速1.4~4.5 m/s;土壤類型呈地帶性分布,以褐土、栗鈣土和草甸土為主;植被分布由東南向西北主要有暖溫帶夏綠闊綠林和溫帶草原兩個植被帶,森林覆蓋率18.03%。

1.2 水土流失現狀

山西省位于黃土高原東部,水土流失類型以水力侵蝕為主,全省可劃分為黃土丘陵溝壑區、黃土殘塬溝壑區、黃土丘陵緩坡風沙區、土石山區、黃土丘陵階地區、沖積平原區等6個侵蝕類型區[4],水土流失總面積達10.8萬km2,占總土地面積的69%,溝壑密度 4~5 km/km2,每年流失泥沙 8 000~12 000 t/km2[5]。根據水利部辦公廳關于印發《全國水土保持規劃國家級水土流失重點預防區和重點治理區復核劃分成果》的通知,全省主要分布有永定河上游國家級水土流失重點治理區、太行山國家級水土流失重點治理區、黃河多沙粗沙國家級水土流失重點治理區和伏牛山中條山國家級水土流失重點治理區。

2 山西省高速公路建設項目水土流失特點

2.1 水土流失呈線狀分布,土壤侵蝕量大

高速公路建設項目屬線性工程,具有路線長、跨越地形地貌類型區多、主體工程土石方挖填量大和擾動地表強烈等特點,易形成線狀大面積水土流失分布。此外,受山西省山區、丘陵地貌影響,高速公路建設項目沿線原地貌土壤侵蝕模數平均為3 000~5 000 t/(km2·a),在路基、橋梁、立交和隧道等主體工程建設的劇烈擾動下,地表植被受到嚴重破壞,加之區域濕陷性黃土抗蝕性差,施工期土壤侵蝕模數通常為原地貌土壤侵蝕模數的3~5倍,遠遠大于黃土高原地區允許土壤侵蝕模數1 000 t/(km2·a),因此,高速公路建設項目人為地加劇了區域水土流失,造成大量新增土壤侵蝕量。

2.2 高填深挖多,取土、棄渣量大,易產生水土流失

山西省地形地貌中山地丘陵多平原少,山地、丘陵和平原面積分別占總土地面積的40%、40.3%和19.7%,因此,大部分高速公路建設項目路線位于山區或丘陵區,高填深挖路段多、橋隧比例大,受地形、運輸條件、施工時序及施工標段影響,土石方難以平衡,會產生大量取土或棄渣。高填深挖坡面遇強降雨沖刷會形成坡面水土流失甚至誘發垮塌、滑坡等水土流失災害。取土將破壞原地表植被,使得土層全面裸露,土壤結構遭到破壞,遇強降雨會導致大量水土流失。棄渣占壓地表,堆棄松散,若不采取相應的攔擋、排水和植被覆蓋措施,遇強降雨會形成水土流失,甚至引發滑坡、泥石流等水土流失災害。

2.3 侵蝕形式多樣,階段性特征明顯

山西省高速公路施工中受山地、丘陵地貌影響,不可避免地會出現很多高陡邊坡和松散堆土,在水力和重力等侵蝕外營力作用下容易出現濺蝕、細溝侵蝕、淺溝侵蝕、坡面侵蝕、滑坡、塌陷等多種水土流失形式,甚至引發崩塌、泥石流等水土流失災害。此外,高速公路建設可劃分為施工期和運行期,水土流失也隨之具有明顯的階段性特征。在施工期,由于劇烈擾動原地貌,破壞地表植被和土壤,加快了土壤侵蝕速率,區域水土流失強度顯著提高,而進入運行期,排水溝、邊溝、漿砌石護坡、擋土墻以及路面硬化、中央分隔帶和道路兩側綠化等工程、植被措施實施以后,減少了裸露地表,土壤侵蝕速率逐漸接近或恢復為原地貌土壤侵蝕速率。

3 山西省高速公路建設項目水土流失防治措施

針對山西省高速公路建設項目產生的水土流失,結合開發建設項目水土流失防治標準,本文將進行防治分區劃分,并提出水土流失防治措施體系。

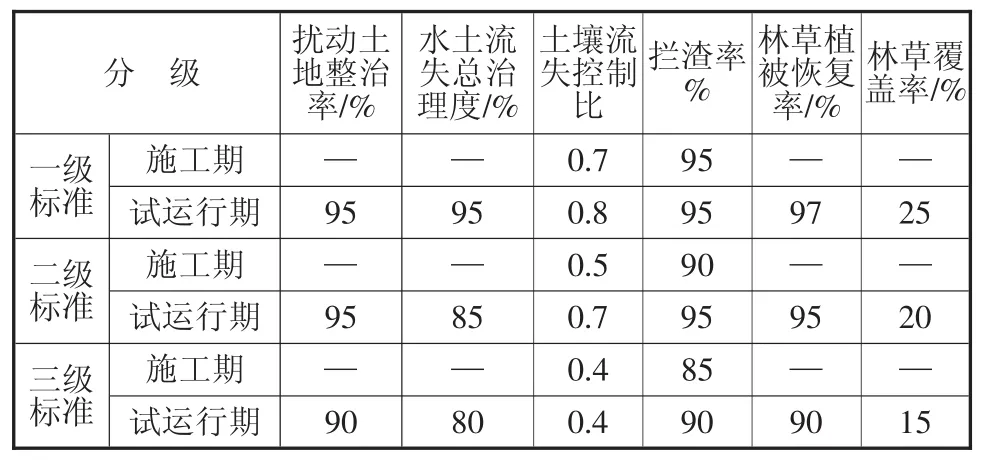

3.1 防治目標

根據開發建設項目水土流失防治標準(GB 50434—2008),公路建設項目水土流失防治標準應根據路線所在水土流失防治區劃分和區域水土保持生態功能重要性進行分段確定。一般可劃分為一級標準、二級標準和三級標準,各標準擾動土地整治率、水土流失總治理度、土壤流失控制比、攔渣率、林草植被恢復率和林草覆蓋率等六項防治目標必須達到表1的規定。

表1 水土流失防治標準

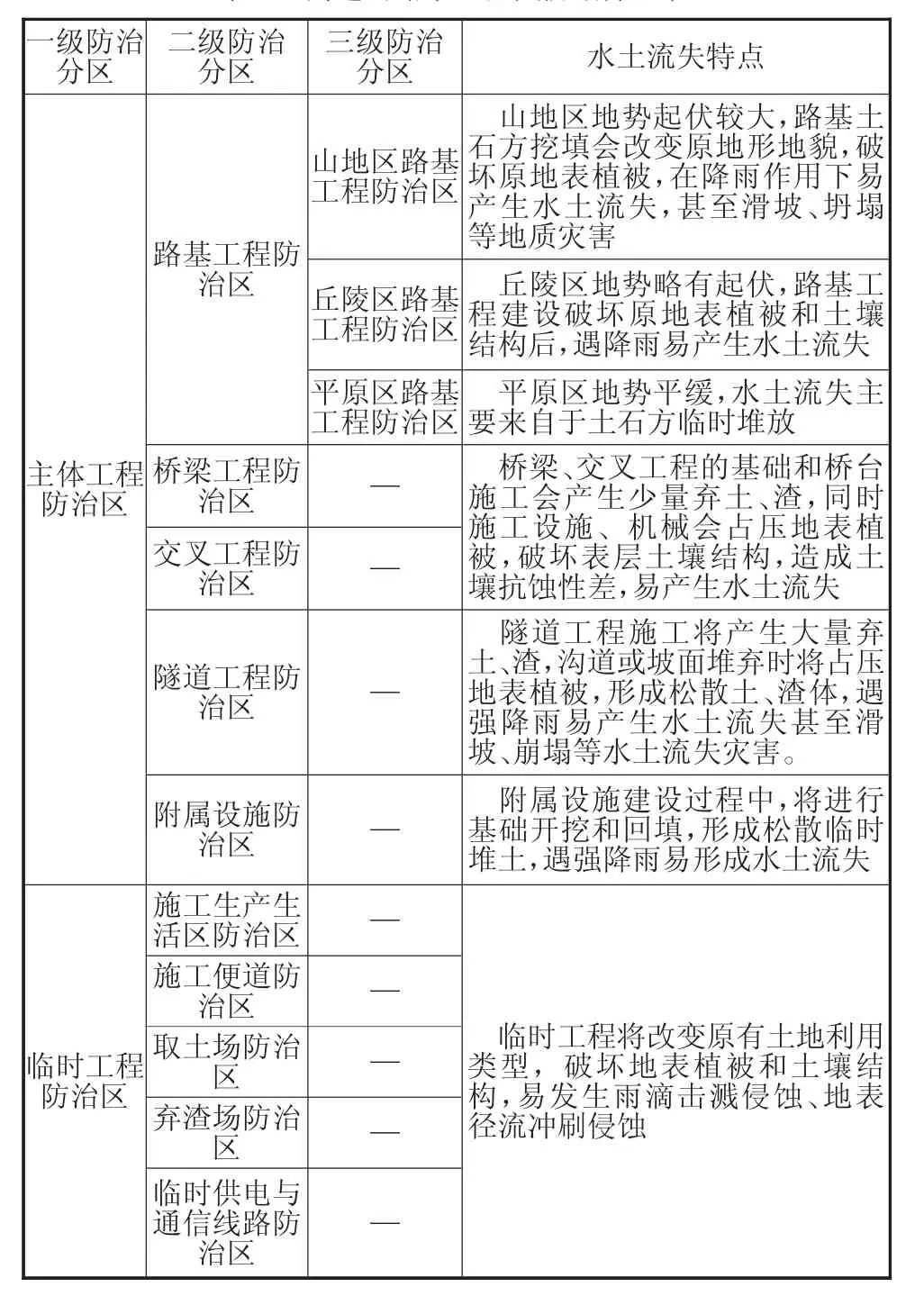

3.2 水土流失防治分區

根據開發建設項目水土保持技術規范(GB 50433—2008),結合山西省區域特點,高速公路建設項目水土流失防治分區可按項目組成劃分為主體工程防治區和臨時工程防治區2個一級分區;按照施工工藝和工程特點可將主體工程防治區劃分為路基工程防治區、橋梁工程防治區、交叉工程防治區、隧道工程防治區和附屬設施防治區等5個二級分區;臨時工程防治區可劃分為施工生產生活區防治區、施工便道防治區、取土場防治區、棄渣場防治區、臨時供電及通信線路防治區等5個二級分區;按路線途經地形地貌路基工程可劃分為山地區路基工程防治區、丘陵區路基工程防治區和平原區路基工程防治區等3個三級分區(表2)。

表2 高速公路水土流失防治分區表

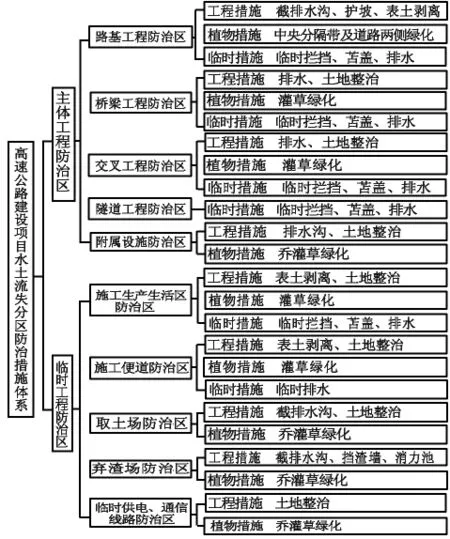

3.3 水土流失防治措施總體布局

根據山西省高速公路建設項目水土流失防治分區結果,結合不同分區水土流失特點,選擇適宜的水土流失防治措施,在主體設計已有的具有水土保持功能措施基礎上,進行補充設計,可形成科學有效的水土流失防治綜合措施體系(圖1)。

圖1 高速公路建設項目水土流失防治措施體系框圖

4 結語

山西省正處于轉型跨越發展的關鍵時期,加快交通設施建設是其快速發展的重要保障。高速公路作為重要的交通基礎設施,它的建設對于加強區域客貨運輸能力,擴大區域溝通與交流范圍,加快區域發展速度有著極為重要的作用。但是,山西省地處生態—環境—資源矛盾問題突出的黃土高原地區,高速公路的建設在為區域發展帶來巨大社會、經濟效益的同時,也給沿線的生態環境造成了許多負面影響,水土流失問題尤為嚴重[6]。因此,開展高速公路建設水土流失治理相關研究,正確、合理布設水土流失防治措施,發揮水土流失防治效應,對于預防和治理水土流失,合理利用水土資源,保護高速公路沿線生態環境,促進資源、環境和經濟可持續發展具有重要意義。