基于層次分析法的雷達導引頭抗干擾評估方法

涂巖,劉飛

(中國空空導彈研究院 河南 洛陽 471009)

雷達干擾和雷達抗干擾作為一對對立統一體,從本質上看,干擾評估是對雷達抗干擾能力的逆向評估。本文利用比較流行的干擾評估方法,評估彈載雷達導引頭的抗干擾能力。目前常用的干擾評估方法有統計法、直接給出法以及層次分析法[1](AHP:Analytic Hierarchy Process)等。 對于雷達干擾效果評估來說,層次分析法是一種非常適合的方法,它將主觀與客觀、定性與定量相結合,通過計算判斷矩陣的最大特征值及其相應的特征向量,得到各層次要素對上層次某要素的重要性次序,從而建立權重向量。然而AHP方法存在的問題主要是不能有效構造、檢驗和修正判斷矩陣的一致性問題和計算判斷矩陣各要素的權重。本文在對各有關方法分析研究的基礎上,通過構造擬優一致性矩陣以修正判斷矩陣的一致性,并計算各評價指標權重,對模糊綜合評價模型進行了改進,得到良好的效果。

1 雷達導引頭的抗干擾能力

雷達導引頭的抗干擾能力,是指由導引頭各技術狀態決定的潛在抗干擾能力。

1.1 空間模糊度

空間模糊度由導引頭天線的方向圖決定。方向圖越窄,空間分辨單元越小,空域濾波能力越強,抗干擾效果越好。

方位分辨率:決定于方位平面內天線方向圖的半功率電平寬度。

為了提高空域抗干擾效果,希望導引頭具有自適應空間濾波能力。自適應空間濾波,意味著導引頭具有天線方向圖的自主綜合能力。

1.2 時頻域模糊度

時頻域模糊度由信號模糊圖決定。信號模糊圖的主瓣越窄,基底電平越低,則速度和距離分辨單元越小,時頻域濾波能力越強,抗干擾效果好。

時域(距離)分辨率:決定于信號模糊度圖的時間維寬度。頻域(速度)分辨率:決定于信號模糊度圖的頻域維寬度。為了提高頻域抗干擾能力,信號模糊圖應具有捷變功能。模糊圖的捷變是依靠信號參數的變換得到的,信號載頻、脈沖寬度、重復周期以及調制形式等的變化,都會導致模糊圖的變化。信號參數的變化范圍越大,變化速率越高,則模糊圖捷變效果越好,抗干擾性能越強。

1.3 信道的抗飽和能力

信道的抗飽和能力,決定于信號動態范圍。一般雷達導引頭信道的動態范圍非常大。通常在雷達導引頭前端電路中是不設自動增益控制的,因此前端電路的動態范圍,必須與干擾的動態范圍相適應。另外,在噪聲干擾信號的包絡起伏頻率,為此信道應具備足夠的固定動態范圍。

1.4 干擾識別和抗干擾邏輯管理

1.4.1 干擾識別功能

雷達導引頭信號處理系統通過多種途徑識別干擾。

1)能量識別。信道電平反映了信號能量的大小,在正常跟蹤情況下,信號電平的均值不會急劇變化,因此可以把電平均值的突變現象作為出現干擾的依據,進行邏輯判斷。

2)速率識別。利用距離數據的變化率與速度數據的差異程度,或者利用多普勒頻率的異常變化,制訂相應的判斷邏輯,識別干擾。

3)譜識別。據干擾的頻域特性,用譜分析技術,識別干擾。

1.4.2 抗干擾邏輯管理功能

雷達導引頭可調用的抗干擾措施決定于導引頭信號處理系統抗干擾功能,常規雷達導引頭應有自適應AGC、記憶、外推跟蹤、抗速度拖引、抗角度干擾和干擾尋的等能力。抗干擾邏輯管理為動態決策過程。如對于瞄準式速度拖引,導引頭信號處理系統據AGC電平突變,速度跟蹤環路跟蹤速率的異常變化,校正譜分析的譜位置等信息,做出拖引判讀,并調用自適應AGC、記憶跟蹤、抗拖引轉換等邏輯,實施對抗。

2 模糊權重綜合評估模型

2.1 因素集的確定

通過上節的介紹可知,雷達導引頭抗干擾效能主要由3個方面的指標來衡量。它們是雷達信號,雷達固有抗干擾性能[2],雷達抗干擾技術,分別用 X1,X2,X3來表示[3]。 這 3 個指標又與許多因素有關,具體如下。

1)X1。 信號時寬 X11,信號頻寬 X12,信號內部結構 X13。

2)X2。 雷達體制 X21,雷達平均功率 X22,雷達天線增益 X23。

3)X3。頻域抗干擾技術X31,天線副瓣增益X32,極化措施X33,抗干擾電路 X34,脈沖重復頻率 X35。

圖1 多級評估模型Fig.1 The multi-level evaluation model

2.2 指標因素分析及模糊化處理

考慮到雷達抗干擾系統特點和各因素的基本屬性,利用邏輯推理法,根據相關分析和數據處理的結果,確定各項因素的隸屬函數。具體分析如下:

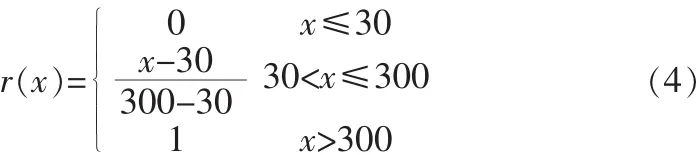

1)X11為信號時寬,增大其值,相當于提高雷達輸出信號的信干比,可以提高在頻域上的抗干擾能力。它的模糊化處理隸屬函數:

2)X12為信號頻寬,增大信號的頻寬將迫使敵方施放寬帶干擾,干擾功率譜密度下降可提高雷達輸出信干比,其隸屬函數:

3)X13信號復雜程度,信號內部結構越復雜,敵方釋放干擾的效果就越差,抗干擾能力就越強。該指標屬于定性指標,無法用精確的數學公式描述。根據雷達信號的特征。其值在0~10之間,采用模糊隸屬度公式:

4)X21為雷達體制,常用的雷達體制有脈沖壓縮雷達、全相參雷達、相控陣雷達、多體制雷達等。根據它們抗干擾能力強弱,用模糊數學中二元對比排列法[1]計算指標的隸屬度,計算過程如表1所示。

表1 雷達體制抗干擾性能隸屬度Tab.1 Grade of membership in radar system antijamming ability

5)X22為雷達平均功率,雷達發射功率越大其抗干擾能力越強。用模糊數學中的梯形隸屬度函數對其進行模糊化處理,函數形式如下:

6)X23為雷達天線增益,增大天線增益可提高雷達抗干擾性能。雷達天線增益一般為10~50 dB之間,根據它的特點選用模糊數學中的S形隸屬度函數對其進行模糊化處理,表達式如下:

7)X31為頻域抗干擾技術,X33為極化措施,X34為抗干擾電路,它們均為定性因素,其值的量化由經驗值打分得出,其值在0~10之間,采用公式(3)計算隸屬度。

對照組和觀察組患者在本次研究中的治療總有效率分別為69.2%(18/26)和96.2%(25/26),差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

8)X32為天線副瓣增益:副瓣增益越小抗干擾性能越好,故采用降半齡形分布函數確定隸屬度,函數形式如公式(6)。

9)X35為脈沖重復頻率,根據脈沖重復頻率個數來確定其性能優劣,用公式(7)確定脈沖重復頻率跳動因子SJ,公式(8)將該值歸一化處理,確定隸屬度。

J為脈沖重復頻率個數

其中:r(xi) 為模糊矩值,表示第i個因素對第j個指標的隸屬度;Xi為因素集X中第i個因素指標值。

2.3 基于改進的層次分析法的權重確定

標準層次分析法步驟:首先建立遞階層次結構,其次根據各因素重要性建立兩兩比較判斷矩陣,計算單一準則下的相對權重并進行一致性檢驗,最后計算各層次元素對總目標的合成權重。

下面簡單舉例說明一下標準層次分析法確定權重集的步驟[5]。

當因素集和模糊評價集已經確定以后,利用AHP法確定權重集。我們假定雷達導引頭的抗干擾能力的指標為3個。

首先建立判斷矩陣,根據圖1所示的指標體系中各層指標的關系對試驗結果進行評分 (評分人員數量設定為m),通過成對比較法,列出判斷矩陣

然后進行一致性檢驗,偏差一致性指數為

隨機一致性指數RI如表2所示。

表2 隨機一致性指數表Tab.2 Exponent of the radom consistency

相對一致性指數:

當CR<0.1時,判斷矩陣具有滿意的一致性,當CR>0.1時,應重新調整判斷矩陣的元素,直到具有滿意的一致性為止。 按同樣的方法依次求出 A1、A2、…A5[6]。

通過推導步驟可以看出,由于實際評價系統的復雜性,人的認識具有片面性和不穩定性,判斷矩陣的一致性條件不完全滿足實際應用是客觀存在、無法完全消除的。因而,需要調整比較判斷矩陣以滿足一致性條件。當判斷矩陣階數較高時,調整無疑是十分復雜的。針對此問題,在AHP算法的基礎上改進比較判斷矩陣的構造方法。并通過建立擬優一致性矩陣修正了判斷矩陣的一致性。改進層次分析法的關鍵步驟如下:

1)對于n個因素,根據各因子的重要性,建立n階比較矩陣A,即

2)計算重要性排序指數ri,其中

3)構造判斷矩陣B,其中

4)構造判斷矩陣B的傳遞矩陣C,其中

5)構造傳遞矩陣C的最優傳遞矩陣D,其中

6)采用方根法求Q的特征向量,方根為

并對向量歸一化:

由上述可得,向量 W=[ω1ω1…ωn]式中:即為所求權重向量。

2.4 模糊綜合評判

評判結果可用向量表示為B=W·R,對所得的結果做歸一化處理,由最大隸屬度原則可確定雷達導引頭的抗干擾性能。

3 結 論

雷達導引頭抗干擾評估的準確性受多重因素影響,將干擾領域比較流行的層次分析法和模糊綜合評判相結合,并將該評估方法使用在抗干擾評估方面,可以摒除某些影響因素,大大提高抗干擾評估的準確性。但該評估方法在權重的確定上還存在一定的人為因素,評估效能的科學性受到影響。我們還需要繼續改進抗干擾評估方法,使抗干擾評估效能提高。

[1]徐昌文.模糊數學在船舶工程中的應用[M].北京:國防工業出版社,1992.

[2]Stimson GW.機載雷達導論[M].北京:電子工業出版社,2005.

[3]中航雷達與電子設備研究院.雷達系統[M].北京:國防工業出版社,2005.

[4]王丕宏,張紅.作戰效能分析研究[J].電光與控制,1995(2):15-20.WANGPi-hong,ZHANGHong.Theresearch of combat effectiveness evaluation[J].Electronics Optics&Control,1995(2):15-20.

[5]楊治琰.戰斗機空戰效能評估[J].電光與控制,2000(3):6-15.YANG Zhi-yan.Estimation of air combat effectiveness for fighter aircraft[J].Electronics Optics&Control,2000(3):6-15.

[6]王沖,張永順.機載雷達抗干擾評估試驗方法研究[J].現代雷達,2007,6(29):23-24.WANGChong,ZHANGYong-shun.Research on anti-jamming evaluation test method of airborne radar[J].Modern Radar,2007,29(6):23-24.