一顆詩心與地久天長的友情

第一次去八寶山,是1978年6月22日,與作榮帶車從《詩刊》出發到美術館前接馮牧、葛洛、白樺,參加長篇小說《創業史》作者柳青的葬禮。

又一次去八寶山,是三十五年之后——2013年2月21日,與作榮一同為詩人雷抒雁送行。

而這一次去八寶山,僅僅時隔八個多月——2013年11月14日,我從東北趕來見作榮最后一面——告別我的老友!

1977年8月18日,我從撫順赴京到《詩刊》幫助工作,夜色中的虎坊橋宿舍,與先我借調而來的作榮晤面,沒多少寒暄,卻有股熱乎勁,當晚得贈其處女集《萬山軍號鳴》。幾個月前,曾有過一次文字聚首,即當年的《人民文學》第三期上,同一欄目下,我倆發表了同一題材的抒情詩,各一首,緊挨著。那年,作榮三十歲,我二十七歲。不久,我們兩個單身漢,便被安排進了同一間宿舍,狹窄的廂房,兩張單人床中間只能放一張三屜桌、一個臉盆架。寒來暑往,一住就是十五個月。

白天一個辦公室編稿,晚上一個寢室作夢,早午晚一個食堂用餐,同進同出有如形影,很快就跨越短暫的生疏不分彼此了。我們寄食于芳鄰北京京劇團,換回來的錢票糧票統統存放一起,他那時還是工程兵的“韓干事”,每月薪金52元、供應糧47斤,而我工資38元、供應糧27斤半。合著用,我吃得一點兒不比他少,心下不安,就建議說:“各用各的,我不夠了找你!”他斷然否決:“費那事干什么?”無鎖的抽屜里,裝個老式的鐵皮藥盒子,錢糧盡在其中,誰用誰拿。那時,我和作榮經常干的事是半夜叫醒對方,朗誦自已剛劃句號的新作。

我倆的信是可以互拆的,我倘不在,他負責處理我的一切:看稿、復信、接待朋友。反之亦然。1978年夏月,我出差西北,在銀川不慎丟失了證件、旅差費及糧票,慌亂中向作榮求助。幾天后我到了蘭州,作榮快寄的錢糧已候在《甘肅文藝》編輯部,匯款單折后的附言條上是熟悉的字體:“在外多加小心!不夠用再告。”一個半月后,我自西安返京,作榮交我一疊拆開的信件,基本是家鄉親友的購物單,那時物質匱乏,山海關外頗為流行京產的“大邊鞋”。作榮閱信統計鞋碼,積攢個十雙八雙,便上珠市口或西單、王府井采購,而后再買一條八角錢的平紋枕巾,針線封裝,按信封寫地址,再跑牛街郵局,依秩填單、上秤、付郵資……如此往復。還寄過衣物與糖果。作榮多次與我車站接送來自撫順的朋友,車不正點,我倆有時蹲在候車室閑聊,有時到站口小飯館喝兩角錢一碗的散啤酒。他還陪我騎自行車逐條胡同奔跑,為我的客人找旅館;實在找不到,就領回宿舍,我倆去睡辦公桌。撫順一位朋友入京報考中央戲劇學院,在我倆那兒住了月余。

那時,我和作榮經常干的事是半夜叫醒對方,朗誦自已剛劃句號的新作。

1978年盛夏,我忽然有了當兵的機緣。7月21日晚,與作榮在宿舍用搪瓷缸子對飲“竹葉青”,仔細商量我的走向。作榮以即將轉業的“過來人”身份,堅決主張我留《詩刊》,車轱轆話說到后半夜。轉天,作榮又與邀上當過兵的徐剛,一同為我探討得失。心里話,對摯友、對《詩刊》,我也難以割舍,可我至今也說不清,那身軍裝何以對我有無敵的誘惑力。差不多半個月的糾結,煎熬得我茶飯不思,作榮每晨從街口給我往回帶油餅、端豆漿。最后,我還是一意孤行地攜筆從戎了。

1978年11月23日中午,《詩刊》副主編鄒荻帆代表主編嚴辰找我談話,希望能在《詩刊》多逗留一段時間。下午陪作榮到國家出版局政治部落戶。差不多同時,他脫軍裝,我穿軍裝。 12月18日晚,大雪紛飛,編輯部負責人邵燕祥為我餞行,特邀作榮作陪;班后,我們三人擠公交車聚于峨眉飯店。宴罷又到邵宅久坐長聊,而后我與作榮踏新雪踏夜色,步行回到虎坊路。

12月22日晚,作榮、徐剛、王燕生、王新弟、王恩宇等送我離京回撫,作榮扛著一個精心綁扎的紙盒箱,內盛朋友們為我臨產妻子備下的幾十捆掛面。

1979年6月15日徐剛信寄京都:“前半個多月,作榮出差去東北,我托他給你捎去幾本書。和作榮在一起聚會時,總是要怏怏地說:‘就缺松濤了!有人也缺,而且就在北京,但,朋友們常常想起的總是你——你是以自已的純樸、摯情博得了大家的思念。艾青夫婦曾來我的斗室小敘,作陪的是作榮。” 6月30日作榮寫信:“此次東北一行,在沈又歡聚了三天,這是令人難忘的三天,朝夕相處,還像在北京一樣……我想,這樣的機會不會很多,但還是有的!”

1980年8月11日,應邀赴北戴河參加河北詩會,晚飯后,先期到達的作榮便趕來看望。我與胡世宗送歸,又逢高洪波、劉湛秋、雷霆,幾人頂著晚潮漫步。次日晚,與作榮、曉凡、世宗到海員俱樂部“開眼”,觀賞外國水手的舞會。 11月7日,我出差由滬抵京,作榮接站,夜宿徐剛處。

1981年2月12日,一直牽掛我工作事的作榮又寫信寄沈:“我還是主張你調京,首都的條件總要好些,對事業有利。家屬問題開始恐難解決,最好你在沈空能定個副營級,這樣家屬就名正言順隨軍了……再說一句,我還是傾向你到北京來工作。我已正式到《人民文學》來了,仍看詩,有詩及時寄來就是。” 兩個月后,我上魯迅文學院深造,星期天便“長”在了作榮家。那時作榮與燕生是鄰居,一樓門對門,我經常在那兒一吃就是兩頓飯。 某個周日,高洪波設家宴,請我和作榮、還有小說家張長弓暢飲。飯后過午,走出洪波家門,我正猶豫去哪,作榮說:“上我那!”我倆暈乎乎騎車并行說笑,行至東大橋轉彎處避讓公交車,小遇險情。晚到徐剛家再吃再喝,夜深之際,三人倒頭睡下。

不知是時代的原因,還是年齡的原因,那會兒好友相聚,信口隨心,無所禁忌,開玩笑,發牢騷,打鬧甚而惡作劇,至情至性。方方小桌,草草杯盤,酒香茶韻中放懷放膽,亦嘲亦諷,亦說亦罵,煞是痛快!

1981年6月25日,我拿到自已的第二部詩集《詩的腳印》樣書,第一本便寫下了作榮的名字并題句:

筆耕詩苑萍水逢,

斗室春秋手足情。

斑斑墨跡摯友汗,endprint

區區腳印兩心凝。

1981年10月3日,作榮引路,與詩友王新弟到北太平莊總政宿舍,見李瑛、雷抒雁、王中才、程步濤、紀鵬、張文苑。 11月12日,與作榮、徐剛到北緯旅館拜望艾青,聽其笑侃數十年間的中國文壇百態;飯后,同看中國與沙特足球賽電視轉播。午夜告別艾青,三人騎車路過天安門廣場,見人潮涌動,敲鑼打鼓,歡慶綠茵場上的勝利,駐足議論,而后相約回去連夜寫詩。

1984年3月25日,燕生電話找到正在空軍文化部臨時工作的我,告知《詩刊》主編鄒荻帆約見,我問什么事,他答曰不知:“老頭語氣挺神秘,還囑咐我別對外人說起。”次日到虎坊路《詩刊》,荻帆先生回手掩門,沙發對坐,問我是否愿意調入《詩刊》擔任編輯部主任。頗感意外,此舉涉及脫軍裝、進北京等重大人生轉折,我答應考慮一周后回話。返空軍,我即征求詩人周鶴、廖代謙意見,皆表示支持;我下午又專程去《人民文學》征求作榮意見,他笑笑:“轉一圈又回來了吧,挺好!”我倆遂溜到東四青海餐廳小酌。然而四天之后,燕生電告獲帆先生夜入友誼醫院,從此一病不起,所議之事便也擱置了。作榮感慨:“人生乃命也!”

1996年9月15日,獲知作榮、徐剛到盤錦采訪,我特地趕去相聚。非京非沈,清閑自在,酒足飯飽便聊,作榮說文壇諸事,褒貶皆有。徐剛則暢說寄身海外的千般感受,我亦始知他的長作《夢巴黎》,是如何經作榮之手,在《人民文學》赫然推出的。12月下旬,我和作榮相聚于作協第五次全國代表大會駐地京西賓館,他來客房看我,并在筆記本上深情寫下:“在《詩刊》的破房子里同居了兩年,那美好的回憶永遠讓人難以忘卻!”

1998年初秋,我出訪歐洲回到北京,電話里對作榮說:“今晚你少睡一小時,為我趕寫篇幾百字的短文,我編書等著用!”說這話時,正逢他將家從和平里搬到潘家園的次日,屋里亂糟糟的一團,萬物尚未歸位,他將一張報紙墊到滿是灰塵的寫字臺上,拔筆坐了下來。第二天作榮夫人郭玉萍早早叩門,交我一篇情真意切的美文《松濤的聲音》:“隨著時間的推移,我和松濤的感情日深,呼朋喚友,把酒論詩,徹夜傾談,長街游走,從生活的關照發展到靈魂的相知。日日相見時仿佛并未相見,長久分離后仿佛并未分離。一晃二十余年過去,感覺依舊。……幾個青年詩人一見如故,舊友新朋,常常拎一瓶川酒去飯店痛飲,一醉方休,可謂痛快淋漓。作為詩友,我們更多地關注彼此的創作。松濤是詩人,更是個真誠且善良的人。我甚至認為,如果世上只剩下一個好人,那就是他。為了怕朋友出事,他會急得吐血;朋友喜歡什么,雖然他自己也喜歡,卻能毫不猶豫地相讓。為朋友他盡心盡力,事無巨細,處理得無微不至。他是個典型的為他人活著且活得很累的人。”娓娓道來,長達兩千多字。

2004年,我的跨文體長詩《黃之河》獲首屆“艾青詩歌獎”。在人民大會堂舉辦的頒獎會上,作榮宣讀了熱情洋溢的頒授詞。

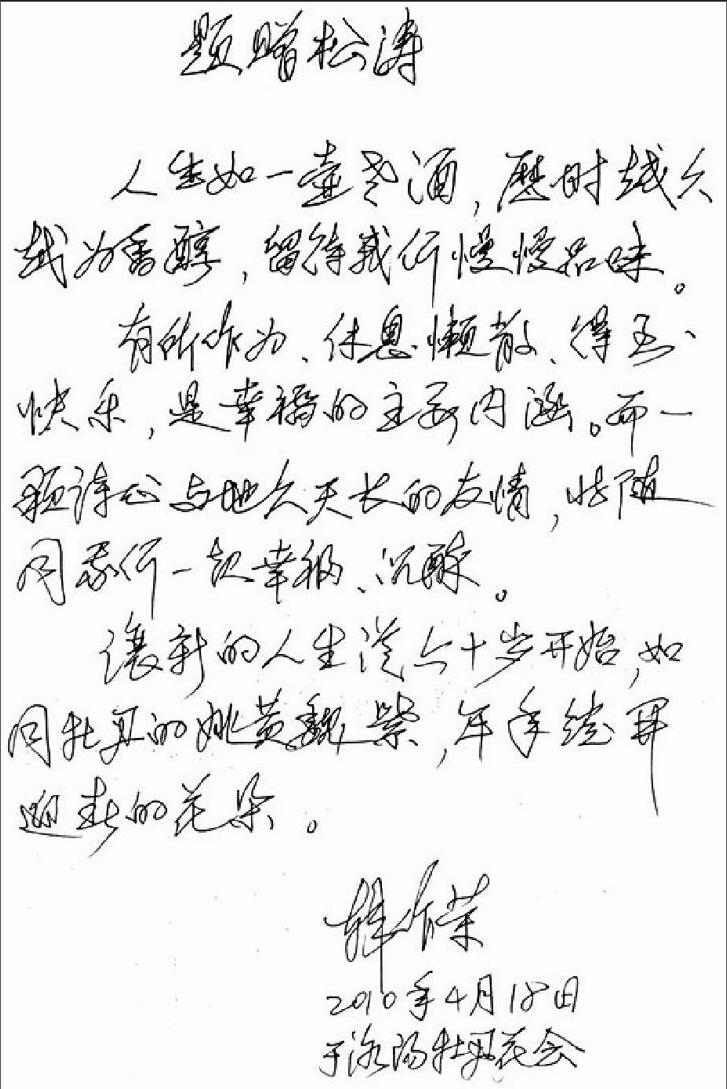

2010年4月,在牡丹之都洛陽,作榮針對我的花甲之齡寫下了一段文字:“人生如一壺老酒,歷時越久越為香醇,留待我們慢慢品味。 有所作為,休息懶散,得到快樂,是幸福的主要內涵。而一顆詩心與地久天長的友情,將隨同我們一起幸福、沉醉。 讓新的人生從六十歲開始,如同牡丹的姚黃魏紫,年年綻開迎春的花朵。”隨后又有詩書《題贈松濤》:

一縷炊煙出筆端,

心隨銀燕上藍天,

無倦滄桑詩未老,

拒絕末日寫新篇。

2010年8月7日,“松濤文苑落成慶典”進行時,作榮接受媒體采訪時說:“我作為松濤的摯友,感到驕傲。我想,松濤回到撫順,還會發揮很大的作用,因為松濤對事業、對朋友,有責任感,又熱情,就像撫順的煤炭一樣,燃燒著自己,溫暖著他人。”

2010年9月4日抵京,受命參與第五屆魯迅文學獎詩歌獎的終評工作,入住北京鴻翔大廈,當晚與作榮繞樓散步,他數次擔任評委,對我多有經驗性提示。 10月16日上午,三樓超豪廳評委交流,而后在紀檢監查組成員監督下投票。中午,與高洪波、雷抒雁審讀五本獲獎詩集評語并簽字,而后特地約上作榮一同合影留念。11月9日飛紹興參加發獎會,與傅天琳、雷平陽聚到作榮房,漫聊時由此及彼又說到1983年的首屆全國新詩集評獎,邵燕祥先生領著一干人在萬年青賓館辦“讀書班”閉門近月,作榮笑道:“還記得松濤是讀書班班長,讀書班就是現在的初評委員會。還有誰了?”我答:“王洪濤、王光明、樸康平……”作榮感慨:“王洪濤早不在了,算算這差不多是三十年前的事了!”天琳說她和舒婷都是那次的獲獎詩人。 11月10日晚飯后,作榮會同郁蔥、李琦、傅天琳、車延高、雷平陽、劉福春來我客房相送,因為次日晨我將提前退會飛廈門領一小獎,諸友歡聊至夜,滿滿一缸煙灰,幾乎都是作榮留下的。

當年,我和作榮一同瞻仰毛澤東遺容。一同觀賞解禁的國內外故事片。一同爬香山鬼見愁。一同登頤和園佛香閣。一同被召到李季府上談話。一同到郭小川家中吃餃子。一同到西單“民主墻”看大字報。一同北海公園觀賞“星星畫展”。一同探望受難的作家浩然。一同到景山西街拜訪新婚的公劉。一同在人民大會堂領取首屆魯迅文學獎。一同在華山腳下欣賞“老腔”表演。一同在洛陽接受新浪網采網。一同登華山、黃山。一同游青海、北戴河。一同出席中國詩歌學會換屆大會。一同獲得“中國詩人”創作成就獎……

春秋輪轉,與作榮有過多少“一同”?不計其數!

作榮是心地善良、重情重義之人,能攻堅克難,能忍辱負重,有大局意識,有擔當精神。數十年相處,我見他笑過,那是天真兒童、無邪少年純粹的笑;我見他怒過,罵人,那是血性男兒的激憤率性表達;我亦見他哭過,甚至嚎啕大哭,那是煎熬與無奈中的抗爭與宣泄。

在中國當代文壇上,作榮從《詩刊》到《人民文學》數十年間,從詩歌到散文,從小說到報告文學,他幫助了多少人?有的是幫著成名,有的幫著改變命運。這種“幫”實質是在中國轉型期,對當代文學滿懷深情且智勇兼備的促進。endprint

2007年8月在西寧,因早已去過塔爾寺和青海湖,我與作榮便躲在賓館聊天。我笑問:“三十年前在虎坊路小屋里睡覺,你做過《人民文學》的主編夢嗎?”接力棒是從茅盾、李季、張光年、王蒙、劉興武、劉白羽傳到他手上的,在這樣一個醒目的位置上,就有了為中國文學做許多大事好事的機會。他不間斷地使勁抽著煙,額上皺紋流淌,嘴角卻溢著笑意,眼睛里閃爍著我熟悉的光彩。我順勢建議他好好寫一部自傳,內容既有清晰的個人經歷,也有工作的自然輻射,直接透視出中國文學復雜的生態,會不乏豐富的看點。他聞之笑道:“老了再說吧!” 不料,兇險的疾患打了他的埋伏,剎那喪生。他沒來得及寫自傳,卻完成了一部30余萬字的《李白傳》,我堅信讀者會透過這位偉大詩人傳奇的一生,隱約看到作榮的影子。

徐剛曾撰文《回首的炊煙》:“其時我已調到《人民日報》副刊當詩歌編輯,韓作榮、李松濤則在《詩刊》……有了稿費后則常常相約出去小吃。于今想起,那時還不是吃喝的年代,更多的時候是沏一杯好茶,聊天,談詩。這樣的日子再也不會回來了。后來松濤離去,那是冬天的告別。歲月流轉,幾乎每個人都迭經變故卻友情依舊,而白云也開始籠罩在我們各自的頭頂了。1992年盛夏,我從巴黎回到闊別三年的故國,我與作榮說過這樣一句話:最可慶幸的是老朋友都還在! ”

而今,聽他說這句話的作榮竟然不在了,這是何等殘酷的現實?!

2013年11月12日的哽咽之晨,我用顫抖的手給作榮夫人發了短信:“玉萍嫂:已知作榮之事,哀痛襲心!然而此時此刻你必須壓下傷悲,咬牙節哀。你是家中的主心骨,要撐住并料理眼前的種種急務。也要安慰自已并保重!我擇時去京探望。”次日,即與《中國詩人》主編羅繼仁、林雪從沈陽登車,《中國詩人》社長陳美明于大連登機,專程入京向作榮告別。

在八寶山,李曉樺滿面凄楚地說:“松濤,還是你領著我去見的作榮呢!三十多年了……”說罷又淚水盈眶。

2013年11月15日,李琦短信:“松濤:我從葬禮回來吃了一堆藥,后又吃安定睡了。作榮的離開讓我心如刀攪,我不能接受!這世界我以后再也看不見他了。心里的難過你能懂。你們這樣的朋友早已是我的親人,平時聯系可以不多,但是得在啊!看到你那刻,真想放聲大哭。你也一定保重。你們對于我都是重要的人!”

2013年2月21日,我在京參加抒雁遺體告別儀式,寒風中哀痛的八寶山,眾多熟人皆瞠目于我的須相。作榮平素語言偏少,無事不聯系,卻有直截了當的專電至撫:“別留胡子了,看著別扭,剃了吧!”我以為這是開場白,便問:“還有別的事嗎?”“就這事!”一周后,《海燕》雜志主編李皓入京聚友,席間電話與我輪說,作榮第一句就是:“胡子刮了嗎?” 真乃滄海桑田,當年我們打撲克,捺著往臉上貼紙條,用鋼筆畫胡子,待有了真胡子,反而覺難以接受,作榮想讓我顯得年輕些。詩友王雪瑩電問何時到京,我說:“見面或許會驚著你,我留胡子了!”她說:“我知道!還與作榮一塊兒聊起這事,作榮說他還是喜歡你沒胡子的樣子……”

老友好友作榮“看著別扭”,我是否該考慮去須了?!endprint