張楚:從夢想到務實

陳濤

“我是搖滾圈的王寶強,我做的每件事都挺經典的。”場內座無虛席,歌手張楚笑著對上海觀眾說。在個人演唱會開唱的前幾天,張楚和樂評人孫孟晉在上海民生美術館有了這次講座。“比我們想象中好很多,他豁然開朗了,有一點幽默感和自嘲,對一些論題也有獨特看法。”孫孟晉事后對《中國新聞周刊》說,“以前我們都覺得他很封閉,包括‘魔巖三杰,跟這個世界不太有關系。”

12月14日晚在上海大舞臺舉辦的名為“孤獨的人是可恥的”演唱會,被主辦方稱為張楚20年來首次個唱。至少從表面上看起來,張楚變得溫順了,在演唱會上他說,主辦方讓他穿幾套不同的衣服,他就換了。

同時,新專輯《清楚的想法》制作已接近尾聲,這次張楚沒有簽公司,自己當制作人。作為非科班出身的他,為此看了許多音樂編曲和制作方面的書。“我不適合簽約,像有個石頭壓著你,有一種緊張的感覺。”張楚對《中國新聞周刊》說。

搖滾英雄辦成功學課程

張楚又忘詞了,在上海演唱會的舞臺上,他握著話筒唱起《愛情》的開頭時,迅速跟著樂隊向前唱。舞臺上的燈光暗下來。“你說我們的愛情不朽,我看著你,我就信了”,張楚對觀眾報以微笑。“離開,離開,離開你”,燈光亮起,觀眾跟著小合唱。這場演唱會,從《西出陽關》到《孤獨的人是可恥的》再到最后《當陽光落下來》,幾乎是張楚20多年來的創作軌跡。

“河水向前流走,身體也不能停留,大地的心在陽光中感到溫柔。”演唱會前的一段時間,張楚和他的樂隊都在白米倉胡同里的一個院子里排練。下午3點,《向日葵》排練了一個小時,張楚才覺得滿意,他拿起自己的iPhone看看,點了一根煙,“結尾再來一下。”他沖著樂隊說。這是新專輯里的一首歌,演唱會中他也唱了,告別了早期批判性的樂風和歌詞,“以前做音樂為了社會夢想,現在做音樂為了個人的內心。”他對《中國新聞周刊》解釋自己的變化。

近年來,張楚一直宣稱要發新專輯,但屢次爽約。2013年,同樣在上世紀90年代初紅極一時的搖滾老炮唐朝樂隊發行了新專輯《芒刺》,黑豹樂隊發行了《我們是誰》。很顯然,年輕一代的樂迷更樂于看看“中國好聲音”,對這些樂隊毫無興趣。即便那些選秀節目中很多歌手都在翻唱他們的作品,但他們的時代終究是過去了。

搖滾樂已經不能讓這些昔日的明星填飽肚子,為了生活,那些“老炮”有人教琴,有人賣畫。張楚有他的方式,“一半靠演出,還有其他工作,以及我的公司收入”。張楚說。他所說的公司,就在他平日排練的這個院子里,一家文化公司。公司的項目經理趙暢說,這個公司成立了兩年多,張楚參與了創立,算是老板之一。張楚說,“這個公司的一些業務我都要負責去討論,但今年沒有去做大的負責。”此前這個公司做過一個成功學的課程,請老師來講課,讓企業老板來聽。沒人能夠預想得到,昔日的“搖滾英雄”,如今辦起了“成功學”課程。

張楚很清楚,即使自己的新專輯《清楚的想法》真的如期出版,也只能賣五千到一萬張。“這個是整個唱片制作成本的五分之一”,在音樂上賺錢還得靠演出。而此次在上海舉辦演唱會,“接下去開心的事就是數錢了,雖然賺不了多少。演唱會是一件很商業的事情。”張楚對《中國新聞周刊》說。

“我背負不了了”

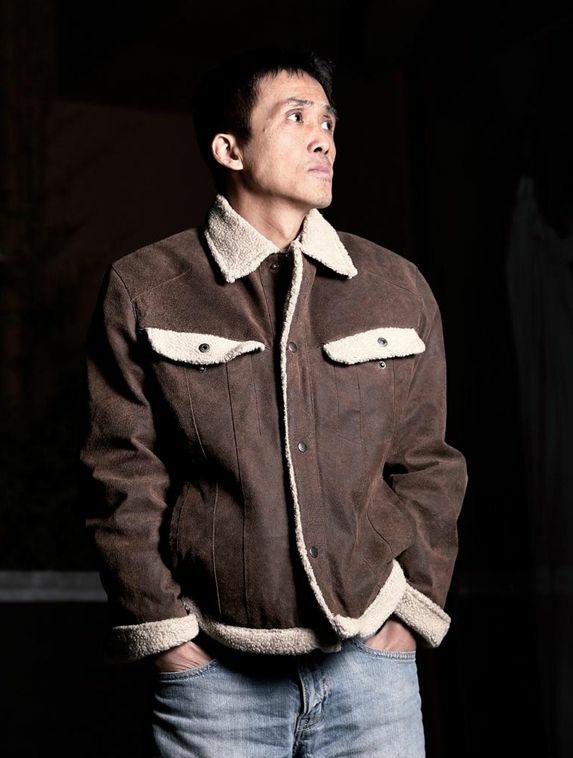

張楚和他樂隊站在舞臺前,后面是女子和聲隊,以及有著近十人的管弦樂隊。張楚穿上了白襯衣,套了一件黑色小馬甲,唱完一首歌后他會說“謝謝”,或者聊聊上海的天氣,氣氛溫暖。現在的張楚,基本就是這樣的狀態。

“我思維還是算比較清晰的吧?”在采訪的間歇,張楚會這樣問。他自己平時看的書多而雜,主要偏向于社會學、人類學。“因為像我們這種寫作的人,總是寫一些現實,你找不到它的核心或者問題的原因,有時覺得自己會寫得很表面。”而這種想找出原因,或者給出解釋的習慣,從他年輕時就是這樣。

“這些年來,中國音樂的變化明顯嗎?現在的音樂跟過去比,比如說價值取向的變化是什么?”這是他自己最近思考的問題。一直有疑問,離開當年的熱鬧或是必然。1990年代末,他開始覺得自己跟大眾的標準是不一樣的,“但不知道具體是什么”。也因為“工作不下去了嘛,困擾太多了”,世紀之交,張楚選擇了離開北京,去西安,開始了與音樂沒有關系的幾年。

“因為我發現中國搖滾樂太功利、太偉大、太堅硬,我已經背負不了了。”他說。魔巖從大陸撤資,白金唱片背后是并沒有拿到多少版稅的現實。

在西安,一個朋友給張楚介紹了一份汽車修理的工作,他只干了一個星期。“你只能給一個師傅打下手嘛。”張楚回憶。不知是否有人能在修車廠里認出那個穿著油膩工作服的瘦小的男人。在西安,他平時在家玩電腦,或者出去找朋友,“我有一個朋友開了一個酒吧,沒事兒去他那泡泡,人多,可以跟你瞎聊天什么的”。此后,他又搬到青島,直到2006年回京。

張楚在西安的那段時間。北京的幾個郊區聚集著一大批地下搖滾音樂人,過著貧窮但充滿理想主義的音樂生活。從迷笛音樂節開始,國內的音樂節在幾年中逐漸發軔。“痛仰”、冷血動物、扭曲的機器等一批新興樂隊成為搖滾樂“后革命時代”的主要力量。

這些新興的樂隊與他們的前輩有著清晰的斷代痕跡,這一批樂手從地下發端,沒有資本介入、沒有包裝和公司,而張楚成名的年代,一切由資本助推,成功似乎從天而降。

1994年,張楚的第二張專輯《孤獨的人是可恥的》出版,“魔巖三杰”和唐朝樂隊在香港紅體育館演出爆紅。“當時的反響怎么那么好,一個邊緣的東西也有爆發的可能性吧,是絕望取勝。”張楚如今這樣回憶。

“我覺得張楚的出現跟當時的時代背景不能分開,90年代初,整個中國尋找未來的方向和價值觀,尋找將自己理想與現實對抗的這么一種狀態的東西。”孫孟晉對《中國新聞周刊》說。

人間煙火

這次在上海大舞臺的個唱,座位并未完全開放,年輕的樂迷嗑著瓜子、吃著零食、侃著大山,即使當張楚在唱他的成名作《姐姐》時掀起了演唱會的小高潮,但依舊沒有出現觀眾跟著大合唱的盛況。

“現在這個背景,人越來越現實。人在節奏很快的情況下,相對來說更容易接受不動腦筋的東西吧。”樂評人孫孟晉說。

1998年張楚發行了第三張專輯《造飛機的工廠》,口碑與銷量都一般。“尖銳是要付出代價的,但是這個代價很值得。”張楚說。對于這張專輯,他可以朝滾石想要的流行方向走。“但是我堅持了,失敗在我的意料之中,但也是一個人必要的表達。”

從西安和青島“閉關”回京之后,2004年,張楚重新開始演出。從年初在北京愚公移山酒吧,到當年8月的賀蘭山音樂節,這都被看作是復出的征兆。之后的一段時間,音樂節開始在各地萌芽。一些掙扎于地下的樂隊開始有了演出的空間。張楚等人也開始以前輩的身份加入其中。

2006年時,張楚和音樂人姜樹的“樹音樂”公司簽了8年合同。張楚后來也承認,當時簽約時說已經有了9首歌,撒了謊。四年半時間,他只拿出了《向日葵》《海邊》兩首歌。2010年11月,張楚還缺席了“怒放搖滾音樂會”上海站的演出,去香港參加了另一場演出。最終,張楚與“樹音樂”不歡而散,因為解約,雙方還走上了法庭。直到2012年秋,“魔巖三杰”的另一位主將何勇將兩人約出來喝茶聊天,算是冰釋前嫌。

“外界對他的印象有時候是錯誤的。看上去蠻木訥的,不近人情之類的,不食人間煙火之類的。”這些年來,張楚雖然逐漸復出,但外界對張楚“中國最寂寞的傳說”的刻板印象沒有變過。在今年見到張楚之后,孫孟晉發現,“張楚也不想做一個像以前所謂的搖滾英雄,他也希望自己是一個正常的生活方式。我和他講到一個問題,當下社會也需要一種聲音,不僅僅是關注個人的東西,還需要對社會的關注,他也希望有這樣一個聲音出來。”

2014年來臨之前,張楚將自己的微博簽名改為,“從夢想到務實”,這或許是他真正想做到的東西。他無意間對《中國新聞周刊》提起,因為“碰的壁太多了吧”。