廣西喀斯特地區(qū)荒草地墾田的土壤肥力變化

胡業(yè)翠,李 英,王其兵

〔1.中國地質(zhì)大學(xué)(北京)土地科學(xué)技術(shù)學(xué)院,北京100083;2.中國科學(xué)院 植物研究所,北京100093〕

土壤是一種寶貴的自然資源,土壤質(zhì)量的優(yōu)劣不僅直接影響到當(dāng)?shù)鼐用竦纳钏剑沂侨蚣Z食安全問題的核心。人口增長、經(jīng)濟社會發(fā)展和資源約束決定了全球長期存在巨大的糧食安全壓力,因此土壤質(zhì)量的研究已經(jīng)成為國際研究的熱點問題。國內(nèi)外眾多學(xué)者致力于土壤質(zhì)量方面的研究,研究內(nèi)容可以總結(jié)為兩個方面,一是通過統(tǒng)計分析土壤某些物理、化學(xué)及生物指標(biāo)的變化反映土壤質(zhì)量變化[1-8],如Kong等[2]研究發(fā)現(xiàn),在中國北方集中農(nóng)業(yè)區(qū),土地利用方式按原始草地、旱地、水田、菜地順序變化,土壤有機碳、全氮、有效磷均增加;許聯(lián)芳等[8]研究發(fā)現(xiàn),在桂西北喀斯特生態(tài)移民區(qū),土壤有機碳、全氮、有效氮含量與土壤的利用強度有關(guān),隨土地利用強度的增加而降低。Francis Dube[5]等研究發(fā)現(xiàn),智利巴塔哥尼亞火山土土壤有機碳的含量變化順序為:退化的天然草原>未管理的次生林假山毛櫸林>間伐和修剪的黃松人工林。二是通過比較土壤質(zhì)量的綜合分值分析土壤質(zhì)量變化[9-14]。如李靈[9]對南方丘陵區(qū)不同土地利用方式的土壤質(zhì)量研究發(fā)現(xiàn),土壤質(zhì)量以受人為干擾較少的次生闊葉林的土壤質(zhì)量最優(yōu),桉樹人工林和經(jīng)濟林次之,耕地土壤質(zhì)量較差,而采礦跡地的土壤退化最為嚴(yán)重。已有的研究結(jié)果均表明,土壤質(zhì)量與土地利用方式有直接的關(guān)系。

廣西壯族自治區(qū)巖溶地貌分布廣泛,受特殊自然條件的影響,巖溶地區(qū)生態(tài)系統(tǒng)十分脆弱,加上石山區(qū)人口過多,遠遠超過了自然生態(tài)系統(tǒng)的承載能力,導(dǎo)致廣西巖溶地區(qū)生態(tài)環(huán)境惡化,出現(xiàn)了石漠化等一系列重大生態(tài)問題。石漠化使得石山區(qū)土地生產(chǎn)力下降,同時石山區(qū)人口不斷增加,這就使許多石山區(qū)陷入人均耕地不足,糧食不能自給,經(jīng)濟收入少,群眾生活十分貧困,越貧越墾、越墾越貧的惡性循環(huán)。因此,為解決石漠化、貧困化問題,廣西壯族自治區(qū)各級政府積極探索異地種養(yǎng)、異地就業(yè)、異地安置等解決方案。異地安置、生態(tài)移民政策的實施改變了原有的土地利用方式,系統(tǒng)分析土地利用變化對土壤質(zhì)量影響是保證移民工程實施后遷入?yún)^(qū)生態(tài)和糧食安全的有效方法。關(guān)于喀斯特生態(tài)脆弱區(qū)土壤質(zhì)量研究主要是通過土壤性狀指標(biāo)和土壤綜合分值測試和計算進行的[8,15],利用模型分析生態(tài)移民工程對土壤質(zhì)量的動態(tài)影響研究甚少。本研究以廣西自治區(qū)環(huán)江縣移民區(qū)為對象,選取3個代表不同開墾年限的典型樣點,基于空間代替時間的理論,在利用相關(guān)系數(shù)法確定權(quán)重,隸屬度函數(shù)指標(biāo)歸一化的基礎(chǔ)上,對開墾年限分別為30a和15a的玉米地以及未開墾荒草地的土壤肥力質(zhì)量狀況進行分析,并應(yīng)用Markov鏈模型動態(tài)分析土地利用變化對土壤肥力質(zhì)量影響。研究結(jié)果對探明已實施的移民工程對該區(qū)土壤的影響及未來移民工程的規(guī)劃實施具有重大意義。

1 研究區(qū)概況

研究區(qū)位于廣西壯族自治區(qū)環(huán)江縣(東經(jīng)107°51′—108°43′,北緯24°44′—25°33′),屬于亞熱帶季風(fēng)氣候區(qū)。年均氣溫南部丘陵一帶為19.9℃,北部山區(qū)為15.7℃,無霜期290d。年平均降雨量北部為1 750mm,南部為1 389mm,降雨集中于4—9月份,占全年降雨量的70%,空氣平均相對濕度79%。主要土壤類型有紅壤、黃壤、石灰土等;主要種植作物包括玉米、水稻、甘蔗、桉樹和桑樹。樣地選在大安鄉(xiāng)金洞村,該村位于喀斯特地區(qū),屬于移民工程遷入?yún)^(qū)。該地區(qū)經(jīng)常出現(xiàn)荒草地開墾為耕地的現(xiàn)象,而且自1996年移民工程實施以來,為滿足農(nóng)戶耕地需求,荒草地被開墾為耕地的數(shù)量大幅度增加。根據(jù)調(diào)查發(fā)現(xiàn),開墾的耕地質(zhì)量相對較差,而且坡度大多在15°~25°,玉米是其主要種植作物之一。

2 研究方法

2.1 土壤樣品的采集

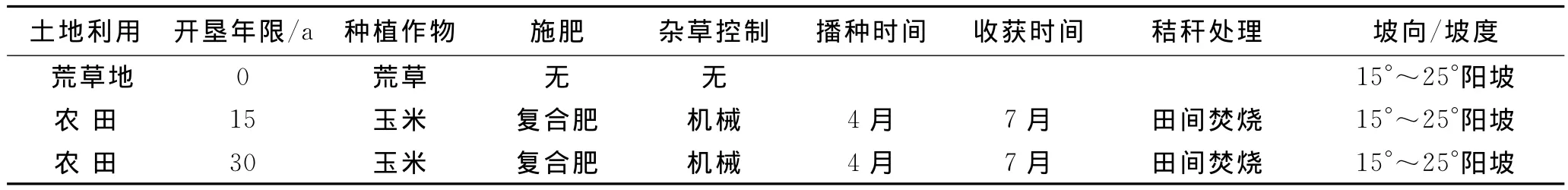

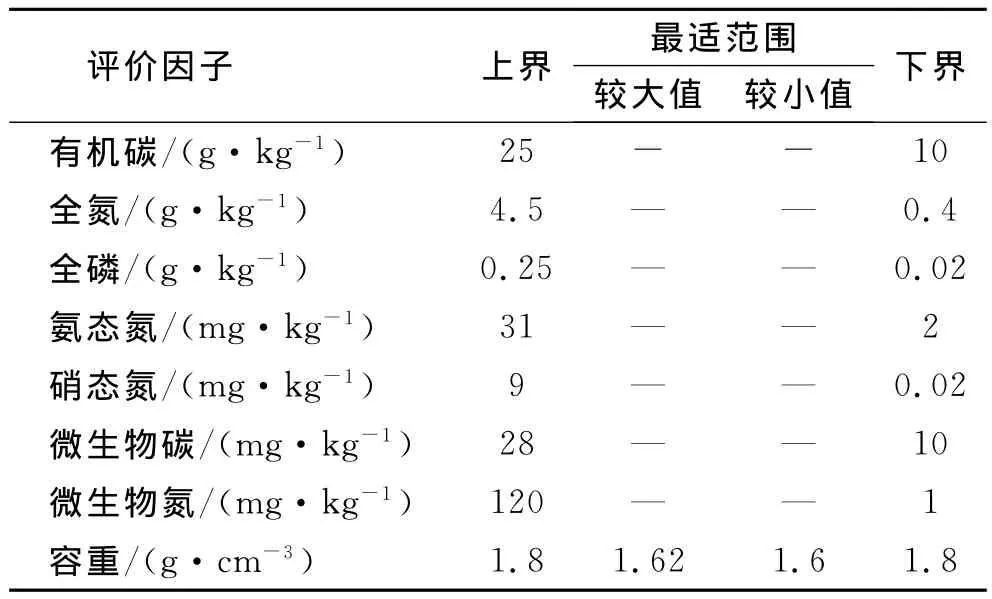

分別選擇開墾30a和15a的玉米地及未開墾的荒草地土壤進行對比研究(表1)。試驗區(qū)采用蛇形布點、多點取樣的方法,每個處理選取5塊典型樣地,樣地面積約0.067~0.100hm2,各樣地之間直線距離250~350m。取樣時每塊樣地取5個樣點,每樣點分6層取0—100cm(分為0—10cm,10—20cm,20—40cm,40—60cm,60—80cm,80—100cm)土層土樣,將每個樣點各層樣品充分混合后,用四分法取500g土樣帶回實驗室,風(fēng)干,去除動、植物殘體等非土壤物質(zhì),粉碎,過80目篩,保存?zhèn)溆谩?/p>

2.2 評價因子的選取

土壤肥力質(zhì)量是土壤物理、化學(xué)和生物學(xué)性質(zhì)以及形成這些性質(zhì)的復(fù)雜過程的綜合體現(xiàn)。影響土壤肥力質(zhì)量的因子眾多,目前還沒有形成統(tǒng)一的土壤肥力質(zhì)量指標(biāo)評價體系。本研究主要選取了對作物產(chǎn)量、質(zhì)地影響較大的土壤養(yǎng)分指標(biāo),如氨態(tài)氮、硝態(tài)氮、全氮、全磷、容重、有機碳。另外,土壤微生物指標(biāo)更能反映土壤肥力質(zhì)量和土壤肥力質(zhì)量在自然和人為因素作用下的微小變化,故選擇了微生物碳、微生物氮指標(biāo)。土壤有機碳測定采用重鉻酸鉀氧化外加熱法,土壤全氮測定采用凱氏定氮法,土壤全磷測定用硫酸—高氯酸消煮—流動分析儀法,土壤氨態(tài)氮和硝態(tài)氮測定采用氯化鉀提取—流動分析儀法,土壤微生物碳測定用氯仿熏蒸浸提—TOC測定法,土壤微生物氮測定采用氯仿熏蒸浸提—流動分析儀法。

表1 試驗樣地概況

2.3 評價因子隸屬度的確定

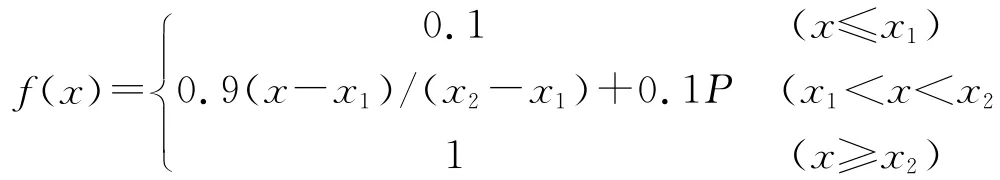

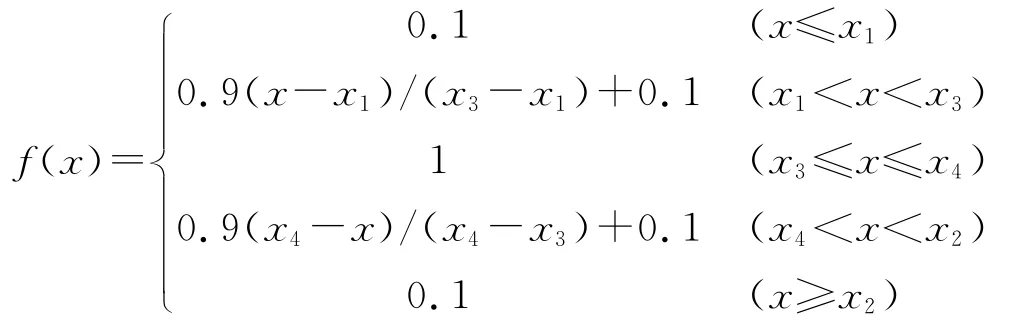

各評價因子之間沒有明確的外延,也沒有統(tǒng)一的量綱,測算結(jié)果無法直接進行比較。根據(jù)各評價因子對土壤肥力質(zhì)量的影響特點,選擇各因子隸屬度函數(shù),并確定其極限值(表2)。表2中各評價因子的極限值是結(jié)合研究區(qū)實測數(shù)據(jù)制定的。

(1)戒上型函數(shù)。某些土壤性質(zhì)在一定范圍內(nèi),指標(biāo)值與土壤肥力質(zhì)量呈正相關(guān),超出這一范圍對土壤肥力質(zhì)量的影響較小。這類指標(biāo)隸屬度函數(shù)為:

(2)拋物線型函數(shù)。某些土壤性質(zhì)對土壤功能的影響均有一最適的范圍,超過這一范圍,偏離程度越大對土壤功能越不利。這類指標(biāo)隸屬度函數(shù)為:

式中:f(x)——指標(biāo)隸屬度;x1——指 標(biāo) 下 界;x2——指標(biāo)上界;x3——指標(biāo)最適值下界;x4——指標(biāo)最適值上界。

2.4 評價因子權(quán)重的確定

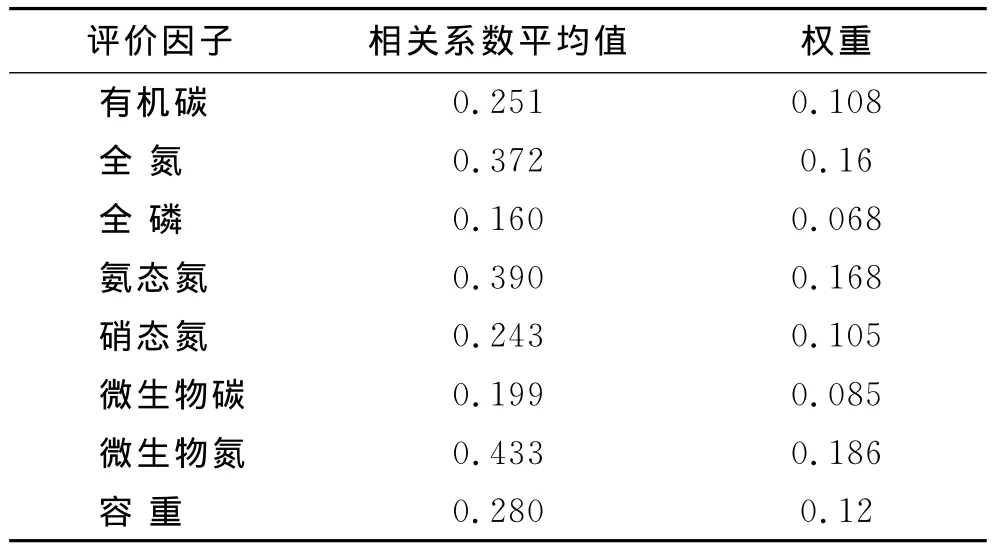

目前研究者多用的指標(biāo)權(quán)重的確定方法為特爾菲法、層次分析法和主成分分析法,為客觀反映各評價因子對土壤功能影響能力,采用相關(guān)系數(shù)法[14]計算各評價因子之間的相關(guān)系數(shù),然后將某評價因子與其它評價因子相關(guān)系數(shù)的平均值占所有評價因子相關(guān)系數(shù)的比例作為評價因子的權(quán)重(表3)。

表2 評價因子極限值

表3 各指標(biāo)相關(guān)系數(shù)平均值及權(quán)重

2.5 土壤肥力質(zhì)量指標(biāo)分值的確定

土壤肥力質(zhì)量指標(biāo)分值為各評價指標(biāo)的隸屬度與權(quán)重的乘積[13]。計算公式為:

式中:IQI——為土壤肥力質(zhì)量指標(biāo)分值;Wi——為指標(biāo)權(quán)重;f(xi)——為指標(biāo)隸屬度。

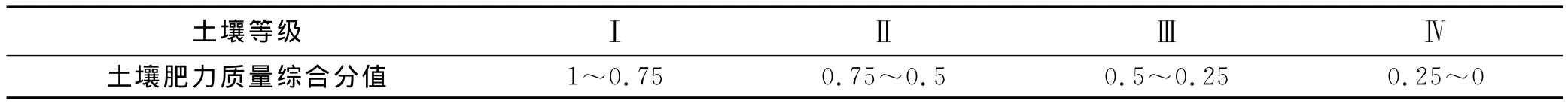

根據(jù)土壤肥力質(zhì)量指標(biāo)分值將土壤肥力質(zhì)量從優(yōu)到劣分為Ⅰ—Ⅳ共4個等級,得到土壤肥力質(zhì)量狀態(tài)空間S=(Ⅰ—Ⅳ)(表4)。

表4 土壤肥力質(zhì)量分級

2.6 Markov土壤肥力質(zhì)量變化分析

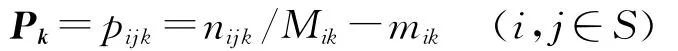

2.6.1 Markov原理 Markov過程是隨機過程,假設(shè)如果在已知時刻t0系統(tǒng)處于狀態(tài)x的條件下,在時刻t0+t系統(tǒng)所處狀態(tài)和時刻t以前所處的狀態(tài)無關(guān)。在Markov鏈中,系統(tǒng)狀態(tài)的轉(zhuǎn)移可用概率矩陣P表示:

式中:Pij——i類型轉(zhuǎn)變?yōu)閖類型的概率。

2.6.2 進步矩陣的確定 荒草地土壤肥力質(zhì)量數(shù)據(jù)設(shè)為初始數(shù)據(jù),根據(jù)荒草地與15a玉米地土壤肥力質(zhì)量變化,得到荒草地種植15a玉米后土壤肥力質(zhì)量轉(zhuǎn)移矩陣,根據(jù)荒草地與15a,30a玉米地任意相鄰兩次觀察的土壤肥力質(zhì)量變化,得到荒草地種植30a玉米后的土壤肥力質(zhì)量轉(zhuǎn)移矩陣。

式中:Pk——第k土層的概率轉(zhuǎn)移矩陣;nijk——第k土層相鄰兩次觀察間區(qū)域土壤肥力質(zhì)量由i級變?yōu)閖級的總數(shù);Mik——整個研究期第k個土層內(nèi)土壤肥力質(zhì)量為i的樣點數(shù);mik——研究期內(nèi)最后一次觀察,第k土層土壤肥力質(zhì)量為i級的樣點數(shù)。

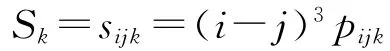

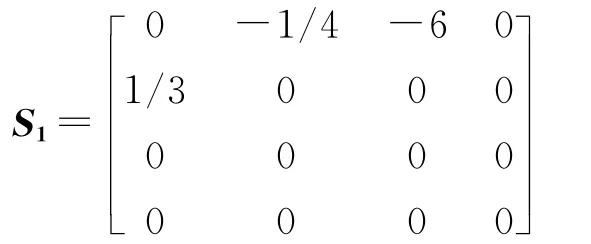

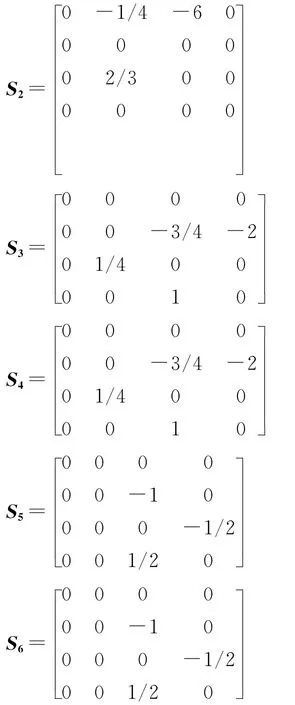

將肥力質(zhì)量等級變化(i-j)3作為土壤肥力質(zhì)量變化提高或退化的權(quán)重,利用土壤肥力質(zhì)量進步矩陣:

分別得到15a玉米地土壤肥力質(zhì)量進步矩陣和30a玉米地土壤肥力質(zhì)量進步矩陣。由進步矩陣計算第k土層土壤肥力質(zhì)量進步度pd(Sk):

pd(Sk)>0,表示土壤肥力質(zhì)量提高;pd(Sk)<0,表示土壤肥力質(zhì)量退化;pd(Sk)=0,表示土壤肥力質(zhì)量不變。

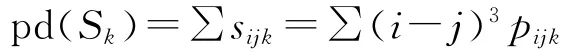

荒草地開墾種植玉米15a玉米地進步矩陣為:

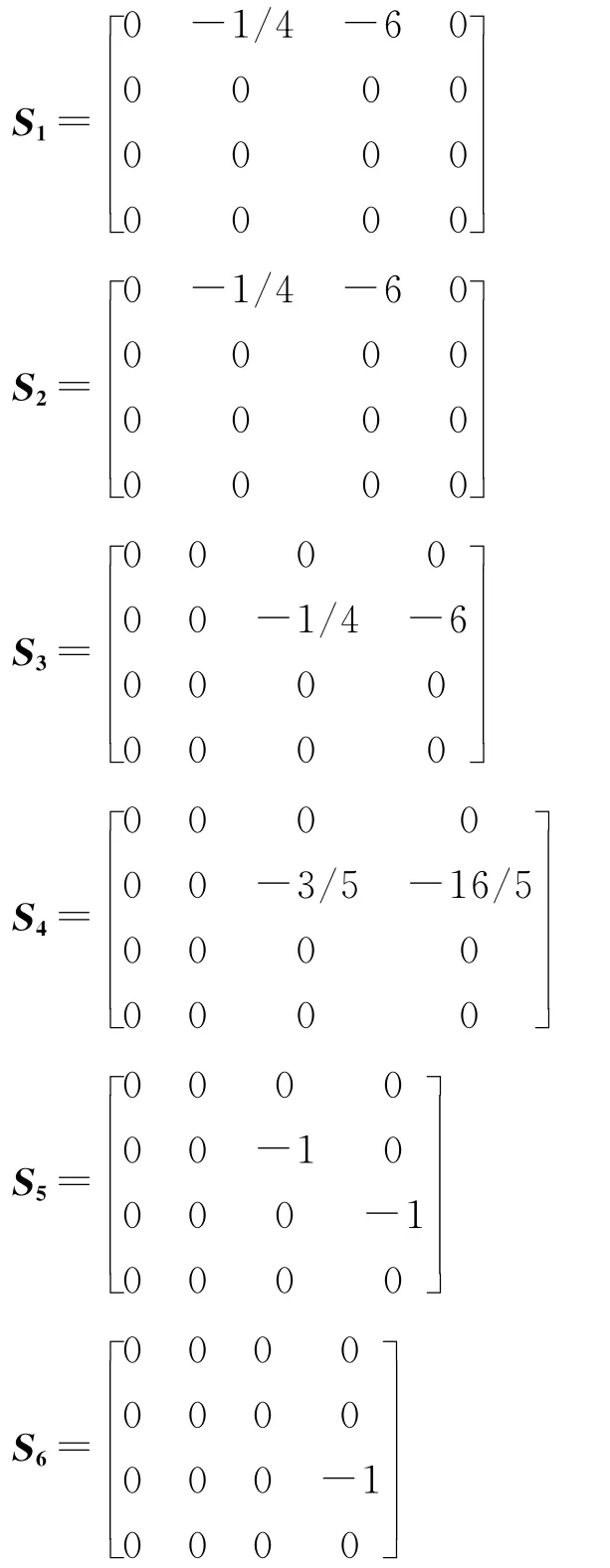

荒草地開墾種植玉米30a玉米地進步矩陣為:

3 結(jié)果與分析

3.1 研究區(qū)土壤質(zhì)量概況

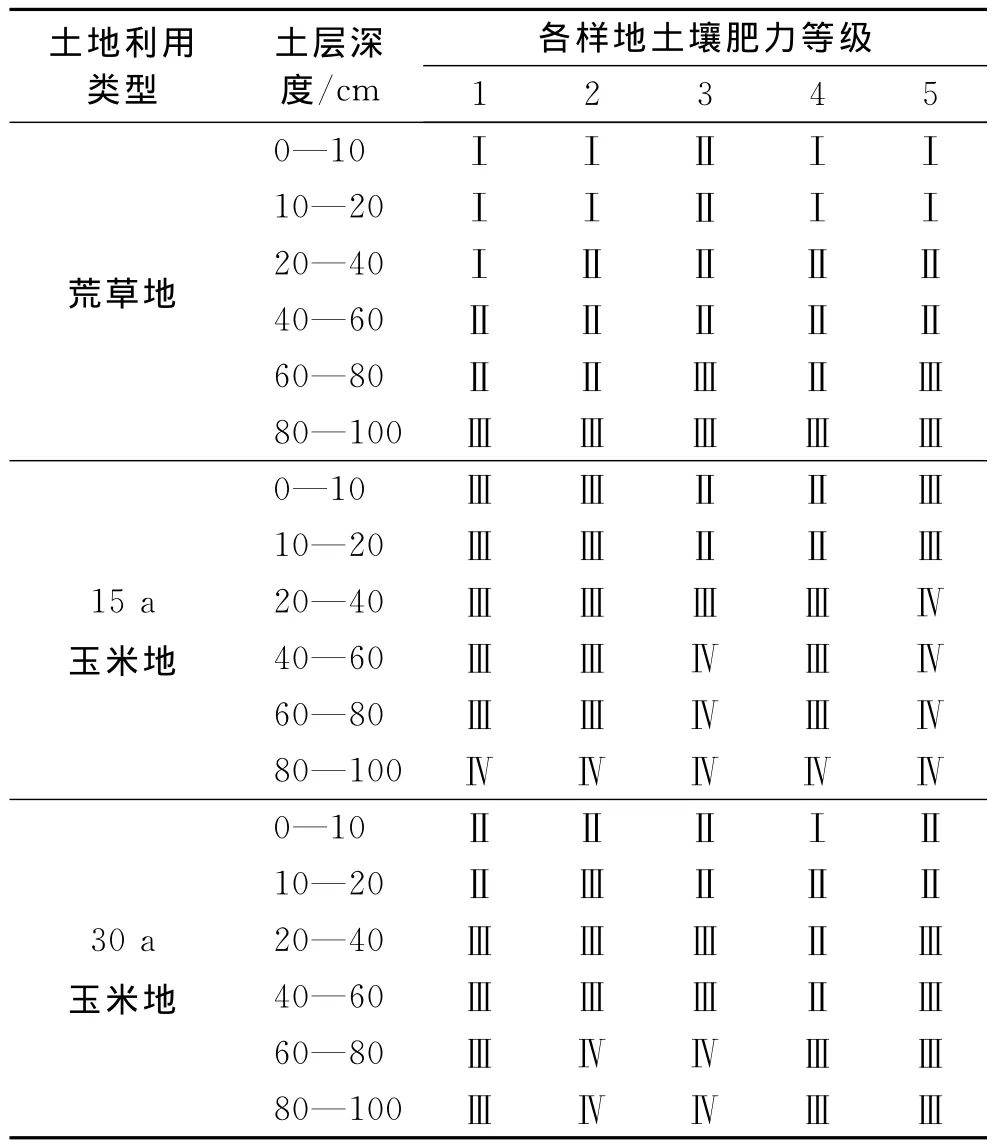

荒草地開墾后土壤肥力質(zhì)量狀況詳見表5。由表5可以看出,荒草地開墾種植玉米后各土層土壤肥力質(zhì)量下降,然而隨著種植時間的增加,30a玉米地比15a玉米地各土層土壤肥力質(zhì)量均有所恢復(fù)。土地利用情況相同的情況下,土壤肥力質(zhì)量隨土層深度增加降低。荒草地0—20cm土層土壤肥力質(zhì)量主要集中在Ⅰ級,20cm以下土層土壤肥力質(zhì)量主要集中在Ⅱ和Ⅲ級。15a玉米地0—20cm土層土壤肥力質(zhì)量主要集中在Ⅱ和Ⅲ級,20cm以下土層土壤肥力質(zhì)量主要集中在Ⅲ和Ⅳ級,相對荒草地土壤肥力質(zhì)量下降。30a玉米地0—20cm土層土壤肥力質(zhì)量主要集中在Ⅱ級,較15a玉米地土壤肥力質(zhì)量有所提高,20cm以下土層土壤肥力質(zhì)量主要集中在Ⅲ和Ⅳ級,與15a玉米地相比土壤肥力質(zhì)量變化不大。

3.2 土壤肥力質(zhì)量變化分析

由荒草地開墾種植玉米15a土壤肥力質(zhì)量變化進步矩陣可得:pd(S1)=-6.25,pd(S2)=-6.25,pd(S3)=-6.25,pd(S4)=-3.8,pd(S5)=-2,pd(S6)=-1。結(jié)果表明,荒草地開墾種植玉米15a后,0—100cm土層范圍內(nèi)各土層土壤肥力質(zhì)量均退化,隨著土層深度增加,土壤退化程度減小。矩陣中所有值均為負數(shù)或零,即所有樣點土壤肥力質(zhì)量均退化,表明荒草地開墾種植玉米對土壤肥力質(zhì)量的破壞是必然的。

由荒草地開墾種植玉米30a地土壤肥力質(zhì)量變化進步矩陣可得:pd(S1)=-5.92,pd(S2)=-5.59,pd(S3)=-1.5,pd(S4)=-2.47,pd(S5)=-1,pd(S6)=-1.6,表明荒草地開墾種植玉米30a后,0—100cm土層范圍內(nèi)各層土壤肥力質(zhì)量均下降。20cm以上土層土壤肥力質(zhì)量下降較為嚴(yán)重,20cm以下土層土壤肥力質(zhì)量下降相對較小。與開墾15a玉米地進步度數(shù)據(jù)相比,30a玉米地各土層進步度均增大,即各層土壤肥力質(zhì)量下降幅度均減小。而且30a玉米地進步矩陣中出現(xiàn)部分正數(shù),在15a玉米地進步矩陣中正數(shù)是不曾出現(xiàn)的,說明部分開墾30a玉米地較15a玉米地土壤肥力質(zhì)量得到了提高。

表5 土壤肥力質(zhì)量變化情況

4 結(jié)論

(1)荒草地開墾種植玉米會導(dǎo)致土壤肥力質(zhì)量退化,土壤肥力質(zhì)量退化程度與土層深度和開墾種植時間有關(guān),表現(xiàn)為隨土層深度加深退化程度有所下降,即20cm以上土層土壤肥力質(zhì)量下降較為嚴(yán)重,20cm以下土層土壤肥力質(zhì)量下降相對較小,另外,隨著開墾時間的延長,人為培肥作用使土壤肥力質(zhì)量有所恢復(fù)。

(2)0—20cm以上土層是根系、殘落物的分解和人類活動層。荒草地四季植被覆蓋,根系及殘落物一方面可以增加地表滲透和儲水,防止水土流失[16],另一方面經(jīng)微生物分解后可以增加土壤腐殖質(zhì),促進土壤團聚體結(jié)構(gòu)形成,提高土壤保水保肥性[17]。開墾種植作物后,作物的生長有一定的季節(jié)性,土壤必有一段時間暴露在外接受雨水的淋洗造成土壤養(yǎng)分流失,物理性質(zhì)下降,化肥的使用及秸稈還田等農(nóng)業(yè)管理措施的實施可以補充一部分的土壤養(yǎng)分但數(shù)量有限。20cm以下土層,作物根系的生長和人類活動的干擾較小,開墾對該層土壤肥力質(zhì)量變化影響較小。

(3)荒草地的開墾很容易造成土壤肥力質(zhì)量的破壞,尤其是對0—20cm土層土壤肥力質(zhì)量,但是土壤肥力質(zhì)量的恢復(fù)卻是漫長而艱巨的任務(wù)。因此,喀斯特地區(qū)開展生態(tài)移民工程時要考慮移入?yún)^(qū)農(nóng)業(yè)用地的供給能力,謹(jǐn)慎開展農(nóng)用地整理工程,避免由移民工程驅(qū)動的荒草地大量開墾造成移入?yún)^(qū)土壤肥力質(zhì)量退化,導(dǎo)致移入?yún)^(qū)出現(xiàn)貧困化、石漠化等問題隱患。

[1] Zhang Xinyu,Chen Liding,F(xiàn)u Bojie,et al.Soil organic carbon changes as influenced by agricultural land use and management:A case study in YanhuaiBasin,Beijing,China[J].Acta Ecologica Sinica,2006,26(10):3198-3204.

[2] Kong Xiangbin,Zhang Fengrong,Wei Qi,et al.Influence of land use change on soil nutrients in an intensive agricultural region of North China[J].Soil & Tillage Research,2006,88(1):85-94.

[3] 蒲玉琳,謝德體,屈明,等.渝西丘陵區(qū)土地利用方式、景觀位置對土壤養(yǎng)分的影響[J].水土保持學(xué)報,2010,24(5):35-78.

[4] Riezebos H T,Loerts A C.Influence of land use change and tillage practice on soil organic matter in southern Brazil and eastern Paraguay[J].Soil & Tillage Research,1998,49(3):271-275.

[5] Francis Dube,Erick Zagal,Neal Stolpe.The influence of land-use change on the organic carbon distribution and microbial respiration in a volcanic soil of the Chilean Patagonia[J].Forest Ecology and Management,2009,257(8):1695-1704.

[6] Wang Shiping,Andreas Wilkes,Zhang Zhicai,et al.Management and land use change effects on soil carbon in northern China’s grasslands:A synthesis[J].Agriculture,Ecosystems and Environment,2011,142(3):329-340.

[7] 黃彩變,曾凡江,雷加強,等.開墾對綠洲農(nóng)田碳氮累積及其與作物產(chǎn)量關(guān)系的影響[J].生態(tài)學(xué)報,2011,31(18):5113-5120.

[8] 許聯(lián)芳,王克林,朱捍華,等.桂西北喀斯特移民區(qū)土地利用方式對土壤養(yǎng)分的影響[J].應(yīng)用生態(tài)學(xué)報,2008,19(5):1013-1018.

[9] 李靈.南方紅壤丘陵區(qū)不同土地利用的土壤生態(tài)效應(yīng)研究[D].北京:北京林業(yè)大學(xué),2010.

[10] 胡江玲.干旱區(qū)內(nèi)陸河流域土地利用變化及其對土壤肥力質(zhì)量的影響研究[D].上海:華東師范大學(xué),2007.

[11] 姜濤.土地整理對紫色丘陵區(qū)土壤質(zhì)量的影響[D].重慶:西南大學(xué),2008.

[12] 張貞.丘陵區(qū)多尺度土地質(zhì)量評價研究[D].重慶:西南大學(xué),2008.

[13] 劉夢云,安韶山,常慶瑞,等.寧南山區(qū)不同土地利用方式土壤質(zhì)量評價方法研究[J].水土保持研究,2005,12(3):41-43.

[14] 張雯雯,李新舉,陳麗麗,等.泰安市平原土地整理項目區(qū)土壤質(zhì)量評價[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2008,24(7):106-109.

[15] 劉方,王世杰,劉元生,等.喀斯特石漠化過程土壤質(zhì)量變化及生態(tài)環(huán)境影響評價[J].生態(tài)學(xué)報,2005,25(3):639-644.

[16] David A L,Chang Chengwen.Long-term impacts of residue harvesting on soil quality[J].Soil & Tillage Research,2013,134:33-40.

[17] Hammerbeck A L,Stetson S J,Osborne S L,et al.Corn residue removal impact on soil aggregates in a notill corn/soybean rotation[J].Soil Science Society of America Journal,2012,76(4):1390-1398.