開放建筑教育課題一:設計建筑的持久性

(文/圖)賈倍思 香港大學建筑系副教授 (譯)王擎,施維

任何建筑設計都應滿足使用者的基本需求。而這些需求會根據不同的使用者而不盡相同,每個使用者的需求也會根據時間變化而變化。建筑要更好地服務于使用者就必須在可持續發展的框架下避免拆除和破壞并同時適應變化。文章探討建筑學的兩個因素——時間和人。

時間的因素:為確保建筑的壽命盡可能與建筑結構一樣長,必須允許足夠的靈活性和適應性,以滿足建筑使用服務階段中使用者和環境的變化以及大量不可預測的其它情況。

人的因素:人的因素超越了任何功能主義設計生成的數據和功能的使用。如果多元化是用來表征當今人類觀念和行為的詞匯,沒有一個令人滿意的建筑可以避免每日使用中與人產生的相互作用。人們一直共同地和各自地尋求適應周圍環境發展變化的機會。設計教學的目的是要求發展一個基于個性化的和適應時間、空間變化的200年建筑方案。

At stake in architectural education are the issues of individualization and change through space and time. On the one hand, to ensure that a building will remain viable for as long as the physical structure stands, it has to be flexible and adaptable enough to accommodate changes of uses, circumstances, and as many as unforeseeable matters as possible, arising from the building’s service period. On the other hand, if pluralism is the word characterizing the diversity of human conceptions and behaviors, then buildings are completed through human interactions and everyday use. Indeed, people collectively and individually look for opportunities to change and adapt to their environment. In other words,architects design settlements to meet user needs, which vary by user and through time. Consequently, in order to serve present and future occupants, and to meet sustainability requirements, a building must be designed to accommodate change.

1.當今的建筑師還能設計永恒的建筑嗎?

盡管媒體傳達給人們許多關于建筑的信息,但建筑師在社會中的地位并不像我們想的那樣樂觀。 建筑師的失業率在歐洲和北美越來越高,在中國、香港以及亞洲的建筑師人均收入越來越低。

從二十世紀五十年代和二十世紀八十年代以來建筑繁榮帶來的惡果仍然給人們留以深刻的印象。從那時起,“現代建筑”成為了一個隨處可見的詞匯,意味著沒有個性、相似統一。大眾開始質疑建筑師的設計能力! 他們甚至直接參與建筑設計,使得建筑師的職業地位愈加下降。然而,使用者往往對建筑未來的使用沒有遠見,投資人和發展商也缺乏對建筑長期效益的認知。隨著多方利益相互交集產生的矛盾越來越凸顯,人們對建筑的需求也越來越復雜。這些實際問題,與建筑教育中只關注建筑的視覺效果而忽視對建筑真正的評價, 形成強烈的反差。

過度地關注功能的設計教育很大程度導致“二戰”以后城市和建筑問題。事實證明,由于功能改變十分迅速,缺乏靈活性和適應性,這些建筑因為花費太大而不能在生態和經濟觀念的層面下更新和升級。 在中國城市迅速及大規模地發展過程中,必須要通過學習過去的這些錯誤,發展新的設計方法, 而避免類似的情況發生。建筑教育要能夠體現可持續城市和建筑的基本特性。設計課程要強調對時間框架的思考,對建筑和城市長效性的研究。而不是僅僅關注某一階段的使用功能。

建筑設計也是一個資源管理問題。我們談建筑質量時,不可能回避建筑的長效性。“建構”只能代表一個建筑整個生命周期中短暫的一部分,運作方式才決定生命周期的長短。 因此,我們必須打破原來認為建筑純粹是為了其使用功能的舊的思考方式。“功能優先”必須由建筑美的需求代替。 因為建筑的美能夠影響一個建筑內否為社會和文化長期接受。社會和文化對建筑的認可和接受是建筑長效性最重要的前提。

以超過一百年的時間框架來對待建筑設計,設計課題關注的重點是建筑長存的價值。

2.建筑的公共性:建筑不是為建筑師設計的

建筑與藝術不同,它總有一定的公共性。 一個建筑首先必須在理解層面被社會接受,被文化認可。同時建筑需要面對多方要求。然而,這些喜好并不是來自于個人,而是來自于集體。設計的挑戰在于要滿足集體的期望值,在于當地約定俗成的傳統,或者換言之,公眾意識決定了建筑。

如果我們假設一個建筑有效用的時間為一百年,根據使用時間長短,建筑可以劃分為五個層次:

場所:由建筑物周圍環境組成——包括地形、氣象、基礎設施、文化和參與到其中的人——這個層級要素的壽命可以遠遠超過一百年。

結構:建筑的支撐體系,逃生樓梯, 流線,核心筒等等, 壽命長達一百年。

外殼:立面和屋頂,以及建筑內的主要服務設備,壽命為五十年。功能:即建筑的用途, 如居住,工作,休閑和商業活動等——根據人們的需要發生改變,壽命大概是二十年。如果一個僅僅以適用期較短的二十年的“功能”作為建筑設計的出發點,那么這個建筑將不可能有百年或以上的壽命。

室內填充體: 設備,材料和內部墻面等,直接和使用者相關, 通常只有十年的壽命。長效建筑的基本條件是

1)能夠生成優質的公共空間, 公共空間要能夠賦予建筑特定的品質和特性。

2)結構能夠適應功能的轉換,甚至完全改變建筑的用途。

3)建筑師具有協調和整合各個不同壽命層面上的構件能力。包括同時思考不同層面的具體的需求,建立整體結構的能力。

建筑設計教育的核心問題不是功能的組織,也不是形態建構。而是通過培養對城市特定尺度的美的理解,設計出具有發展前景, 具有更長的壽命,更低的能耗,更高的社會和文化接受度的建筑概念。從建筑使用壽命角度重新評價功能, 來自于近幾十年來對可持續性和資源管理問題的廣泛關注。 強調建筑的使用壽命的教學法,是對現代主義過分關注功能的批判。

圖一,“練習1:場所”學生作業組圖

3.課程結構

該課程是由五個主題的練習組成:場所、結構、外墻、功能、物質材料。練習的順序是根據每個主題的使用壽命的不同來劃分的。

每個主題先獨立分析和研究。最后的練習是將所有主題綜合成一個真正的設計方案。獨立的主題有助于學生深入研究。每個練習都被分為城市層面和建筑層面兩個部分。這一細分將有助于理解這兩個層面的聯系,并且幫助學生進一步理解這兩個層面的相互作用。 在每一個練習中,學生要求用一組建筑詞匯(關鍵詞)在匯報和討論中精確地描述他們的設計。這種平行工作方式,放棄傳統線性的設計方法。同時思考各個層級、跨越多個尺度的問題是每個練習的核心。

練習1:場所(2周)

練習要求學生研究和整理三個具有發展潛力的城市區域。 每個學生將選擇其中一個基地作為下一步設計的條件。

場所精神,場所,文脈,城市主體,非場所,空隙,縫隙,公共空間,密度,同質-異質

學生作業:一個關于基地的視頻

一個1:2000基地模型(小組)

一個基地圖底平面(小組)

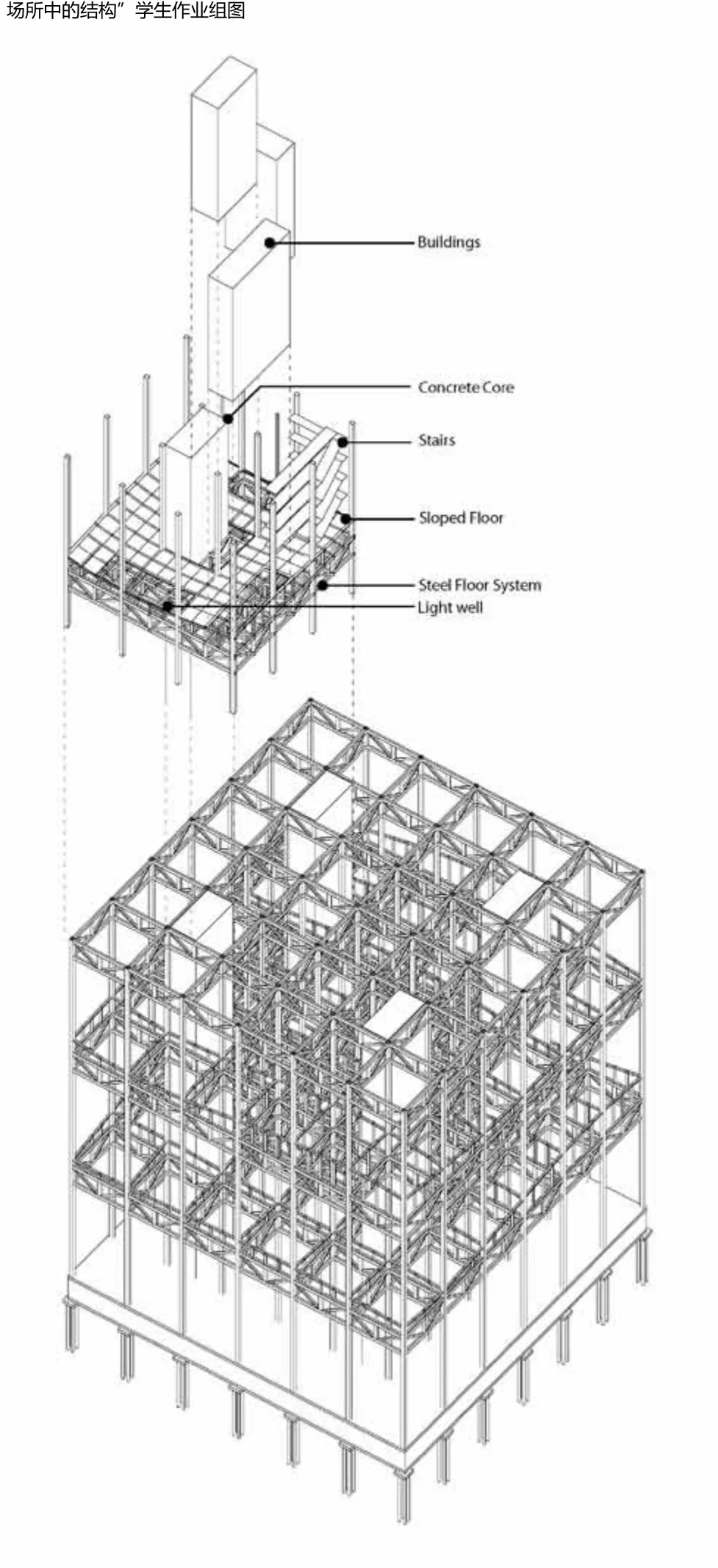

練習2:場所中的結構(1.5周)

該練習的重點是城市和建筑物的組織和布局。 交通流線在哪里?入口在哪里?選擇何種建筑結構,為什么?一個大的空間與小的空間如何發生聯系?創造何種品質的建筑空間?

這里不一定要重建現有的場所精神,而是要通過觀者的積極參來創建一個獨特的、有特殊風格的場所。一個有文脈背景的建筑是有意識的而且能清楚地顯示它與周圍環境的關系,在更普遍意義上,這些建筑會對周邊物理環境或建筑文化有所作用。 場所并不是由于其本身而存在,而是在城市文脈中被創造和生成。

關鍵詞:形態,類型,可達性,發展和交通流線,層級,基礎設施,廣場,秩序,結構,構造,支撐框架 等

學生作業:確定建筑密度

比較地區的歷史、政治、經濟背景

設計一個結構體系、安排交通環線、設定入口

一個1:500的平面圖以及同比例的剖面和結構模型

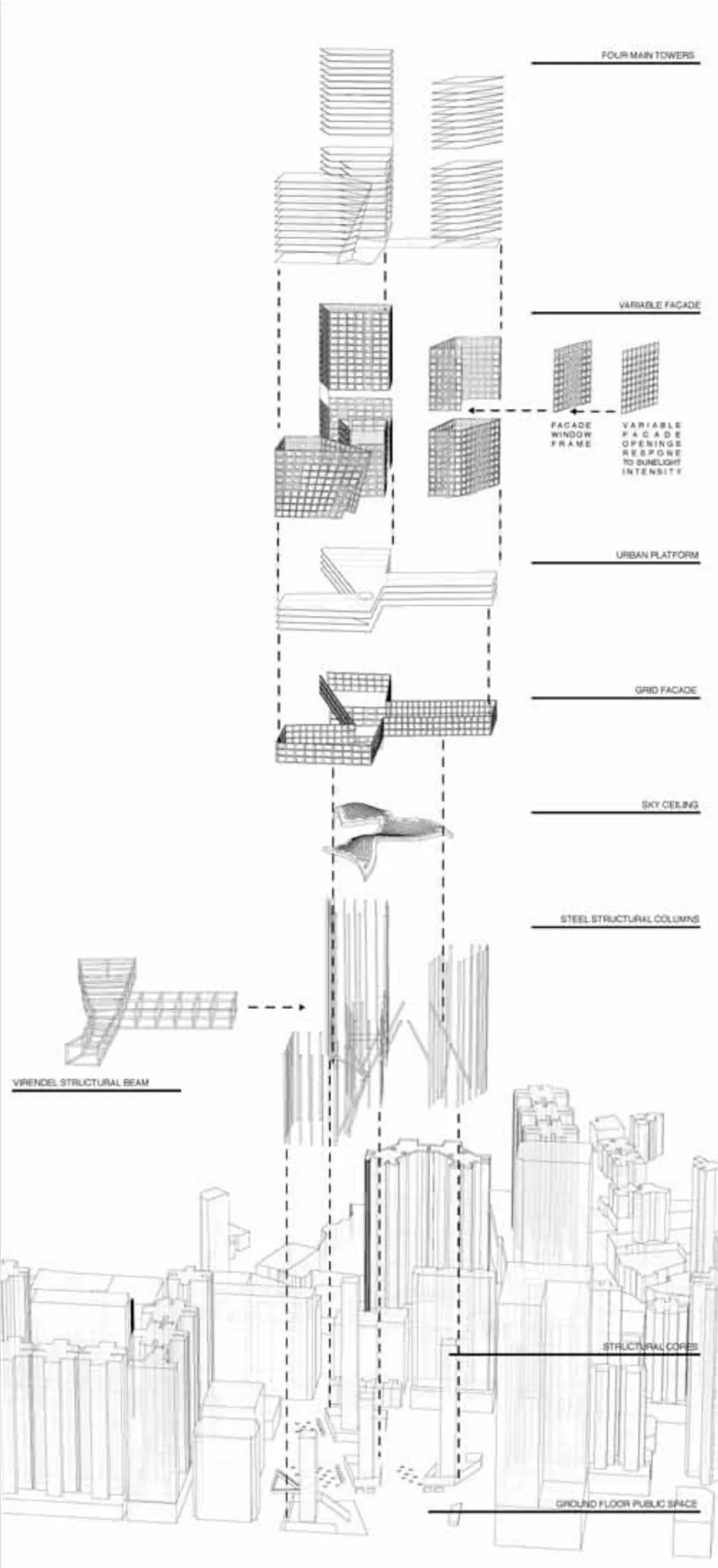

練習3:外殼(1.5周)

城市主體反映了各個時代規劃和組織的概念,特定區域的個性體現外部空間、建筑類型和基礎設施網絡中。這是明確新建筑在未來的角色以及它對已有城市文脈的作用的先決條件。已有城市主體中約定俗成的傳統將在一定程度上作為構成新建筑的意義的要素。

立面的設計能夠體現室內與室外空間、私密空間和公共空間之間的相互作用。應對這些矛盾是建筑設計過程中不變的主題。立面被很好地設計意味著能夠適應在城市空間中的突變或內部功能使用的大量改變。然而由于建造技術的發展,在當代全球范圍,人們對建筑的要求變得趨同,但越來越多對適應于地區性和文化條件的特定立面設計的要求相繼出現。也唯有能夠獲得相當程度社會認可的建筑才能夠長存。

關鍵詞:構圖,比例,韻律,特征,模數,過程,操作性,類型和類型學,縱向和橫向的連接系統,平面性和可塑性

學生作業:分析在給定區域中立面的處理方式1:20平面和立面模型

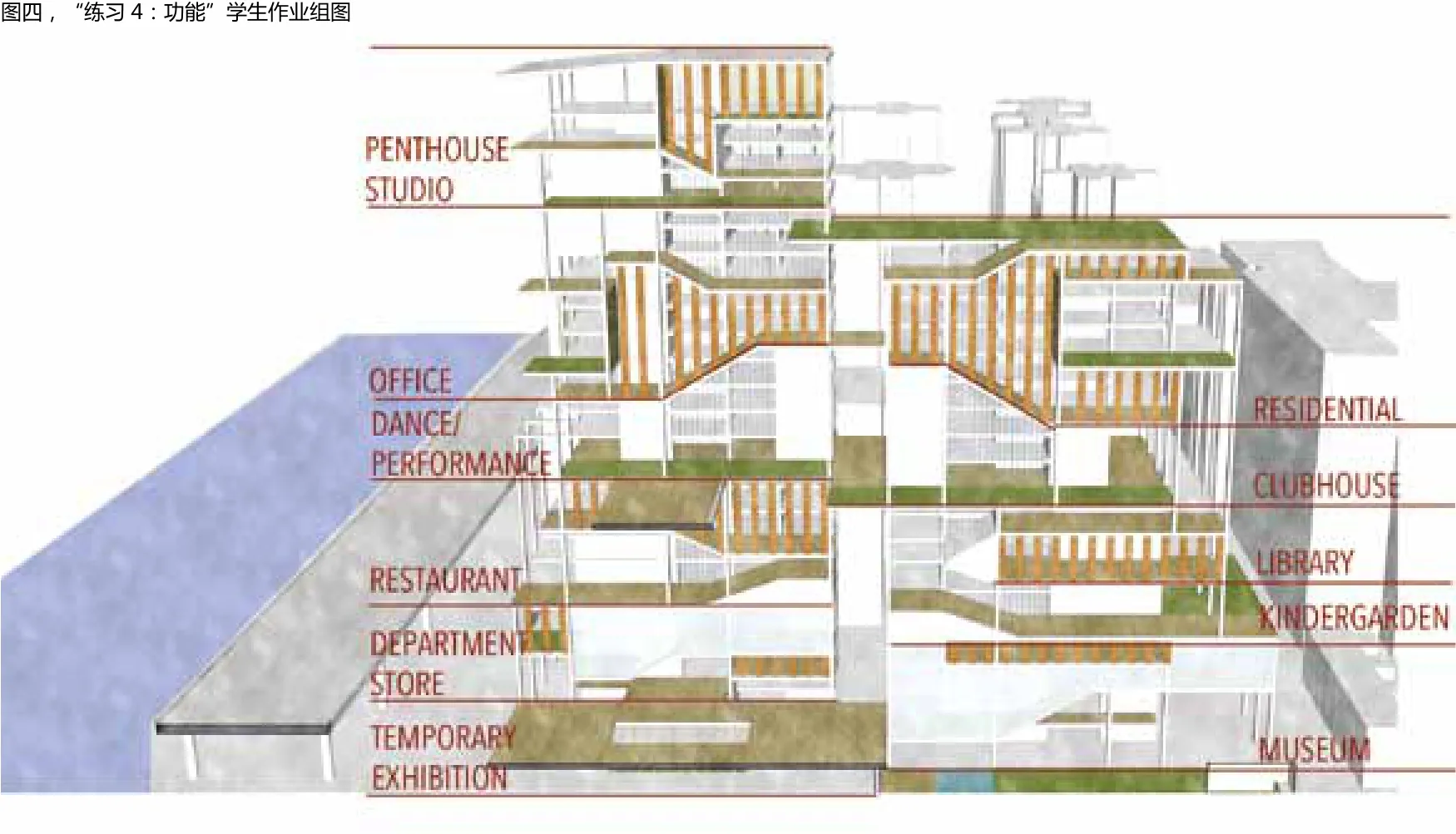

練習4:功能( 1.5 周)

平衡功能的混合和建筑的模式都能夠在一定程度上滿足的使用者不同的需求。這從任何的可持續城市設計角度來說都是必要的。

但是,功能是一個壽命相對較短效用的要素。現代主義的功能設計方法是片面的。然而功能設計是建筑師職責的必要組成部分。一個建筑的客戶和使用者都期望這個建筑的空間能夠流暢而清晰地組織和安排。創造長效的結構與尊重城市規劃而確定的建筑形體不能相互矛盾。

關鍵詞:靈活性、適應性、使用、組織、功能、模式、走廊、過道、庭院、大廳、聚集、私密性、聚會地點、序列

學生作業:分析城市中已有的功能

選擇一個功能并組織成一個圖表,設計詳細的功能層級

將這些功能分配到平面圖中

練習5:方案綜合(4周)

將前面的練習作為一個內容聯系起來思考。并且將前面五個層級的研究綜合合成為一個方案。

學生作業:基地平面,城市背景,一層平面,剖面,立面

圖二,“練習2:場所中的結構”學生作業組圖

4.結語

本設計課程的引入積極的,真實的,動態的和活力十足的空間設計手段和方法。這一方法滿足日常生活行為,氣候和需求的改變。持續不變的事件和結構之間的互動將導致形態和空間的積極轉化。建筑并不是紀念碑,而是操作和運營的過程。

設計的目標并不是解決最終的問題,而是一個包括對場地條件分析研究到轉化過程。這些條件包括:開放性結構,復雜性,中性,整合性,臨時性,移動性,基礎結構性的而不是建筑性的等等。

在這一階段,我們將探討不同的建筑設計方法。我們將保持對演繹推理的批判性,因為這將將會導致建筑平面模式預定的解決辦法。將城市分析,設計目標和建筑形態結合起來才可以產生新的設計方法 。

首先,我們對組成單元的秩序和穩定性持懷疑的態度。我們鼓勵所有形態分散,模糊和變化過程的多樣性和不穩定性。

其次,建筑被認為是一個由信息,材料物質和時間積累的物體,形成緊湊的或松散排列的城市群體,一幾個世紀以來一直存在的現象。

再次,我們對場所產生過程的關注高于營造場所精神的傳統概念。場所的生產以策略性地開放而生成的分散事件為特征。在此,建筑設計并不是提出限定的條件,而是開始界定出可能性的區間,為引發不同的“閱讀和寫作”形態的融匯而保持開放性:

·強調互動而不是被動

·強調可操作性和工具性,而不是目標性的和完成狀態

·強調結構性而不是形體組合

圖三,“練習3:外殼”學生作業組圖

圖四,“練習4:功能”學生作業組圖

圖五,“練習5:方案綜合”學生作業組圖