基于“肺與大腸相表里”探索肺腸的共振機制

閔 寅紀立金高思華

(1福建中醫藥大學,福州,350122;2北京中醫藥大學,北京,100029)

基于“肺與大腸相表里”探索肺腸的共振機制

閔 寅1紀立金1高思華2

(1福建中醫藥大學,福州,350122;2北京中醫藥大學,北京,100029)

本文通對“肺與大腸相表里”相關古代文獻的梳理、觀察,并應用現代計算機數據挖掘手段,對所收集的肺腸合病的相關古代臨床文獻進行挖掘。對其中的病位、癥狀之間的關聯進行分析。得出肺與大腸在生理和病理信息的表達上存在共振現象。并且這種共振現象是由其他臟腑共同參與作用。其中又與脾、肝關系最為密切。提示臨床在肺腸合病的辨證時,應注重其他臟腑的影響。

肺與大腸相表里;共振;關聯規則

“肺與大腸相表里”作為中國傳統醫學藏象學說的重要內容之一,經過了歷代醫家的臨床實踐和理論發揮,至今在臨床上仍發揮著指導作用。該理論始于《黃帝內經》,書中以經絡聯系為生理基礎,在一定的范圍內對二者的生理病理做了闡述,如《靈樞·本輸》曰“肺合大腸,大腸者,傳導之府。”,《靈樞·經脈》篇又提到“肺手太陰之脈,起于中焦,下絡大腸,還循胃口,上膈屬肺,從肺系橫出腋下,下循臑內,行少陰心主之前,……從腕后直出次指內廉,出其端。”“大腸手陽明之脈,起于大指次指之端,循指上廉,……上出于柱骨之會上,下入缺盆,絡肺,下鬲屬大腸;其支者,從缺盆上頸貫頰,入下齒中,還出俠口,交人中,左之右,右之左,上俠鼻孔。”直接提出在肺“下絡大腸”的同時大腸也“下入缺盆”從而“絡肺”。二者的這種經絡上的緊密聯系為其生理上協同作用于人體,病理上相互傳變提供了可能。

近現代在該理論的實驗室研究與臨床應用方面,更多將焦點聚集在尋找二者共同生理基礎證據以及二者病理相互影響的觀察,而對于肺腸因其互為表里所表現出的信息上的感應共享卻鮮有涉及,通過對古代臨床文獻一定范圍的收集觀察,可以發現,肺與大腸相表里不僅僅局限于二者之間的生理協同和病理傳變。該理論在古代臨床實踐中表現出了更廣泛的理論外延。

1 肺與大腸的共振

共振是指一物理系統,在必須特定頻率下,相比其他頻率以更大的振幅。共振在聲學中亦稱共鳴,它指的是,物理因共振而發聲的現象,比如兩個頻率相同的音叉靠近,其中一個振動發聲時,另一個也會發聲。

肺合大腸,雖然二者相去甚遠,但經絡上的緊密聯系,氣機上的升降相因,使得二者在人體的津液輸布,水谷傳化等生理功能方面發揮著重要的協同作用。反之,在六淫、七情內傷、飲食勞倦等因素的影響下,肺與大腸的異常則往往相互傳變。因此肺與大腸在生理和病理信息的共享和傳遞上常常表現出類似共鳴的這樣一種共振現象。二者之間的“共振”主要體現在以下幾個方面。

1.1 經脈絡屬基礎上的“肺腸共振”

1.1.1 生理上的相互協同 五臟之氣的活動規律是居上者宜降,居下者以升為健。六腑則傳化物而不藏,以通為用,以降為順,但其在傳化飲食物的過程中,也有著吸取水谷精微和津液參與全身代謝的作用,故肺與大腸氣機“總體是降,降中寓升”。

肺向上向外布散脾所轉輸而來的津液和水谷精微,宣發衛氣以溫養皮膚,主司腠理開闔,排泄汗液及呼出體內濁氣。大腸接收小腸下傳的食物殘渣,吸收多余的水分,并通過大腸之氣的上升,將其升宣于肺,使肺之精氣得藏,充盛肺氣。肺為華蓋,位置最高,居上者宜降,故其氣以降為主。肺氣肅降,向下向內布散津液及水谷精微,大腸得以濡潤,能順利傳導糟粕而不澀滯難行。此外,肺氣肅降,吸入自然界的清氣,助大腸傳導之動力,推送大腸內容物下行并排出體外。

肺氣降于大腸,助大腸傳導;大腸升清于肺,助肺藏精化氣。肺氣宣發,調節汗液排泄和呼出濁氣,大腸腑降,泄出濁物和矢氣。故大腸肺與大腸之氣同升同降,升降相求,調節人體氣機升降出入的平衡,共主人體的水液代謝平衡和廢物廢氣的排出。

1.1.2 肺與大腸的病變相傳 肺病及腸。《素問·咳論》曰:“肺咳不已,則大腸受之,大腸咳狀,咳而遺矢。”肺臟咳嗽,日久不愈,可以影響及大腸。《素問·皮部論》曰:“是故百病之始生也,必先于皮毛,邪中之則腠理開,開則入客于絡脈,留而不去,傳入于經,留而不去,傳入于腑,廩于腸胃。”說明了外邪襲表,入舍于肺,進而影響及腸胃的病變過程。

腸病及肺。《靈樞·四時氣》曰:“腹中常鳴,氣上沖胸,喘不能久立,邪在大腸”,《內經·至真要大論》曰:“寒厥于腸,上沖胸中,甚則喘不能久立,”《素問·痹論》曰:“大腸痹者,數飲而出不得,中氣喘爭,時發饗泄。”認識到邪在大腸,能引起肺臟喘癥,腸病可影響及肺。《靈樞·根結》曰:“腸胃攝辟,皮膚薄著,毛腠夭焦,予之死期。”說明腸道吸收功能不良,會影響到肺主皮毛的功能,預后不佳。

1.2 五臟之間的“肺腸共振”

1.2.1 五臟六腑皆令人咳,非獨肺也 由于肺主氣,司呼吸,肺氣宣降失司,氣逆而咳嗽生,甚者出現喘息,可見咳嗽為肺之本病,但由于肺主治節,全身之氣血營衛皆歸其治理調節,同時肺為華蓋,朝百脈,五臟六腑之病都可以通過氣血或是經絡影響及肺,從而導致咳嗽、喘息的發生,因此雖然咳嗽必然涉及于肺,但往往病本卻歸咎于其他臟腑。

1.2.2 魄門亦為五臟使 《類經》:“大腸與肺為表里,肺藏魄而主氣,肛門失守則氣陷而神去,故曰魄門。不獨是也,雖諸腑糟粕固由其瀉,而臟氣升降亦賴以調,故亦為五臟使。”張介賓在解釋這句話時明確指出,五臟氣機升降出入的條暢同魄門的啟閉是否正常是密切相關的。而魄門功能的有條不紊,又受到五臟功能的支配和影響,因此通過觀察魄門的功能活動,可推知體內的生理病理變化。

可見,由于肺與大腸所處解剖位置及二者的生理功能,其他臟腑的病理生理信息往往會通過二者而有所表現,又由于二者在經絡上的緊密聯系,這就為肺與大腸同時反應人體病理生理信息提供了可能。

1.3 同氣相求是為肺腸共振的理論核心 同氣,指的是對事物進行取象的定性、定量分析而確定的同一類事物,相求的含義有三:一是作用性能上的相關性,親和性,趨向性;二是轉化發展過程中的順應協調相一致性;三是事物量的互補相似性等[1]。因此,同氣相求即是指通過對事物進行“取象”等分析而確定的同一類事物,在某一方面存在親和感召、互補順應、協調一致的聯系和作用[2]。同氣相求思想源于《易》,對于中醫學產生了深遠的影響,中醫學以其為歸類方法創立“四時五臟陰陽”整體模式,將自然界的時間、空間、人體的五臟等納入五行結構之中,使得“同氣相求”思想在其中得以具體化。肺與大腸同屬于五行結構中屬性為金的一類事物,其在作用性能和氣化過程上必然也體現著同氣相求中關于同類事物親和性以及變化協調相一致性的思想。兩者在生理病理的感應及表達上也必然存在著時間,空間及反應上的協調相關。

2 基于古代臨床文獻觀察“肺腸共振”

2.1 資料來源 通過對大型中醫古籍電子叢書《中華醫典》的檢索,獲取肺腸相關疾病的臨床文獻資料,主要以醫案為主。

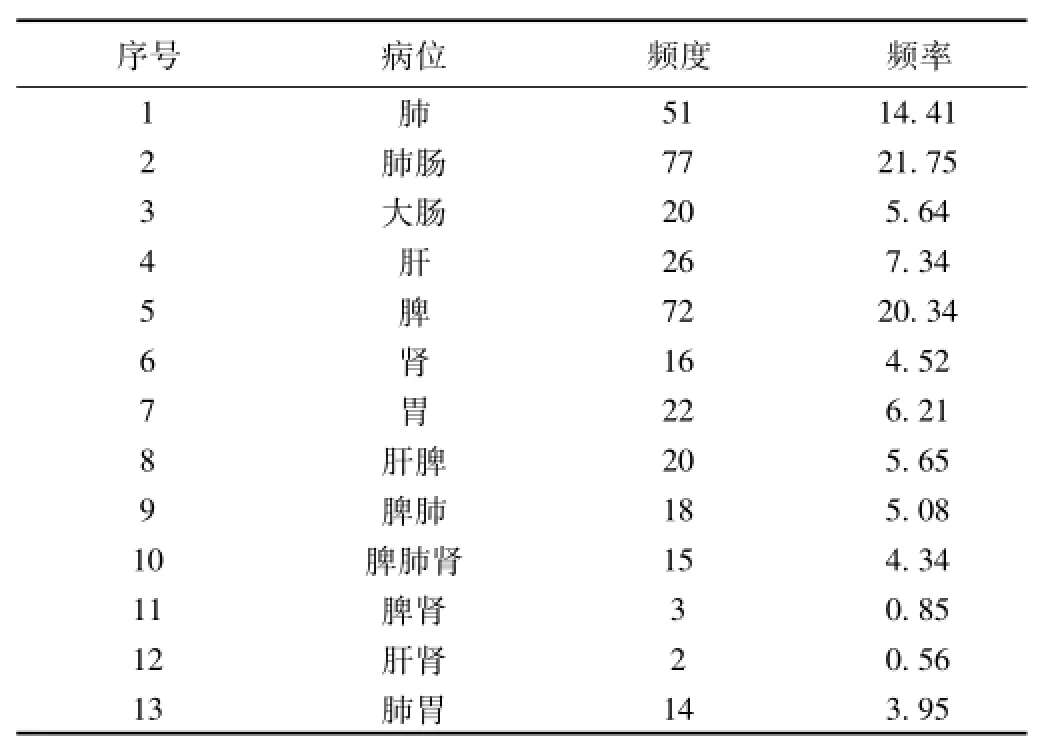

表1 354例古代臨床文獻中病位頻數分布

2.2 檢索策略 檢索詞:肺;腸;咳嗽;泄瀉;便秘;喘。納入標準:同時出現肺和大腸相關癥狀,并且具有明確病位及明確方藥的相關的古代臨床文獻。

2.3 資料整理工具及方法 頻度統計采用SPSS 19.0的頻度描述統計方法,關聯規則挖掘則采用SPSSClementine11.1關聯規則中Carma、Apriori的算法。在所采集醫案中截取病位,癥狀兩者的相關信息并進行統計分析。如《王孟英醫案·卷一·喘嗽》:“趙菊齋外孫華穎官,易患痰嗽。幼科治之。漸至發熱,口渴便瀉,汗多煩哭。以為將成慢驚,參入溫補,日以加劇。孟英視之曰:肺熱也。投葦莖湯,加滑石、黃芩、枇杷葉、桑葉、地骨皮,旬日而愈。”

表2 臨床醫案病位與癥狀的關聯分析

病位:肺癥狀:咳嗽、發熱、口渴、便瀉、汗多。

所得354例古代臨床文獻中,病位頻數分布見表1。

表中可以清晰看到,在同時出現肺腸癥狀的古代臨床病案中,病位出現頻率較高的依次是肺腸、脾、肺、肝。

所收集臨床醫案病位與癥狀的關聯分析見表2。

由表2可以看出,當病位在脾,肺,腎,肝時都可以關聯到肺腸的相關癥狀。其中又以病邪侵襲于脾和肺時所關聯癥狀居多。

3 結果與討論

通過以上的論述及對于所收集古代臨床醫案的統計觀察,可以發現,當肺腸相關癥狀同時出現的時,疾病的主要矛盾往往并不是聚集在肺腸。以病位在脾時為例,由于脾為中央土,化生水谷精微以充養全身,脾為肺母,因此,當脾失健運,在上則母病及子,殃及于肺,表現為肺的相關疾病征象,在下則由于飲食水谷的運化失常,出現糟粕的異常,通過大腸的傳導作用予以反應。此時,肺與大腸之間就體現出一種對于人體內病理變化的信息的同步反應。因此肺與大腸之間的共振,是基于經脈的緊密絡屬,以同氣相求為理論核心。同時由于肺腸一上一下特殊的生理位置及相應的生理功能,使得肺腸共振不僅僅只體現肺腸二者之間的信息共享與感應,而是全身生理病理信號在同一時間的一個傳遞,這在對古代臨床醫案的統計分析中也得以證實。

[1]張挺,李其中.“同氣相求”的理論內涵及其對中醫學的影響[J].上海中醫藥大學學報,2008,22(2):23-25.

[2]張俊龍.《易》“同氣相求”與中醫理論[J].中醫藥研究,1997,13(6):1-3.

(2014-03-11收稿 責任編輯:洪志強)

Exploration on Resonance Mechanism of Lung Intestine Based on the“Exterior-interior Relation of Lung and Large Intestine”

Min Yin1,Ji Lijin1,Gao Sihua2

(1 Fujian University of Traditional Chinese Medicine,Fuzhou 350122,China;2 Beijing University of Traditional Chinese Medicine,Beijing 100029,China)

This article reviewed the ancient literatures of the"exterior-interior relation between lung and large intestine",and conducted data mining using modern information technology.Analysis was given on the disease location and symptoms.It is concluded that the lung and the large intestine have resonance phenomena in the expression of physiological and anthological information.And the resonance phenomenon is caused by other organs involved in action.Among them,the spleen and the liver are most closely related,which indicates that during clinical differentiation on lung and large intestine disease,attention shall also be given to other organs.

Lung and large intestine;Resonance;Association rules

R221

A

10.3969/j.issn.1673-7202.2014.04.008

國家重點基礎研究發展計劃(973計劃)項目(編號:2009CB522701)

1.紀立金,福建省福州市閩侯大學城華佗路1號福建中醫藥大學中醫學院,郵編:350122,電話:(0591)22861171,E-mail:666j@163.com;2.高思華,北京市北三環東路11號北京中醫藥大學基礎醫學院,郵編:100029,電話:(010)64286426,E-mail:472143241@qq.com