重慶南開中學津南村保護與功能更新述略

龍 彬,胡 衡

(重慶大學建筑城規學院,重慶市400030)

重慶南開中學津南村保護與功能更新述略

龍 彬,胡 衡

(重慶大學建筑城規學院,重慶市400030)

該文介紹了重慶南開中學津南村保護與功能更新的設計研究。在對其歷史沿革、價值及現狀分析的基礎上提出了保護修復與功能更新的方案,闡明了文物建筑的功能更新應當與時代的需求相結合,并以此促進保護。

津南村;文物建筑;保護修復;功能更新

1 津南村歷史沿革

重慶南開中學作為南開教育體系的重要組成部分,是重慶教育歷史與中國政治歷史的交匯點。作為南開中學教職工宿舍的津南村,于1936年完成一期建筑(共7所),1937年完成第二期建筑(共21所)(圖1)。

圖1 津南村在重慶南開中學的位置

抗日戰爭期間,時任國民參政會副議長的張伯苓,便常住津南村(3#樓),交往各方人士,津南村成為一時社會賢達、文化精英的云集之所。毛澤東、周恩來、蔣介石、董必武、鄧穎超等也先后來此拜訪友人(圖2)。一些要人名流也陸續住進津南村,其中有翁文灝、馬寅初、柳亞子及傅作義的家人等。

圖2 周恩來、董必武、鄧穎超在津南村

最令人難忘的是,在重慶談判期間,毛澤東親自到津南村看望張伯苓和柳亞子,并以《沁園春·雪》一詞相贈,柳亞子先生撰詞次韻和之,此舉成為津南村歷史上大書特書的一頁。

此后的時間里,津南村一直作為南開中學教職工宿舍使用,可謂是見證了南開中學由創立到不斷壯大的全過程。

2009年12月15日,重慶市人民政府將津南村列為“重慶市文物保護單位”。

2 津南村價值及現狀分析

2.1 價值分析

我國《文物保護法》中將文物的價值歸結為歷史、科學、藝術價值三個方面。對津南村的價值分析也主要從這三個方面出發。

2.1.1 歷史價值

重慶南開中學為張伯苓先生在重慶所辦的南開系列學校之一,其創辦史與中國近現代抗戰史不可分割。保存至今的津南村從1936年修建以來,見證了中國近現代史中全民一心、聯合對外的壯舉,同時也見證了以南開中學為代表的重慶教育的發展。

同時,在抗戰期間,眾多社會名流住在津南村。張伯苓在津南村3號樓會見了眾多友人,作為一時的社會交往中心,是近現代歷史的見證,具有較高的政治、歷史研究價值。

2.1.2 科學價值

津南村總體布局采用了西式聯排住宅布局形式,現狀街巷格局為十字方格網,形成富有規律性的肌理特征,街巷空間尺度宜人(圖3)。建筑大部分為一層,少數為兩層。采用磚木混合結構,平面采用北方傳統合院民居的三合院布局方式,雖未促使近代重慶的住宅體系發生本質性的轉變,仍然屬于舊的住宅體系,但是作為北方民居通過近代建筑技術在西南的“嫁接”,在西南地區甚是少見,具有極高的建筑研究價值。

圖3 津南村保護修復規劃總平面圖

2.1.3 藝術價值

由于建造時正處于特殊時期,經費緊張,故建筑設計體現了現代主義之原則:實用且經濟。同時在細節造型上,如門窗形式、窗臺和窗上磚過梁同時具有實用價值和美觀價值,這里凸顯了舊的建筑藝術體系到新建筑藝術體系過渡的特征,具有一定的藝術價值。

2.2 現狀分析

津南村由于年代久遠、雨水侵蝕、生物破壞、自然老化、人為改建等自然因素和人為因素的影響,加之后期使用過程中沒有進行過維修,現存狀況較差,破損較嚴重,存在較多需要修復的問題,歸結起來主要有以下幾個方面。

2.2.1 不合理加建和改建的問題

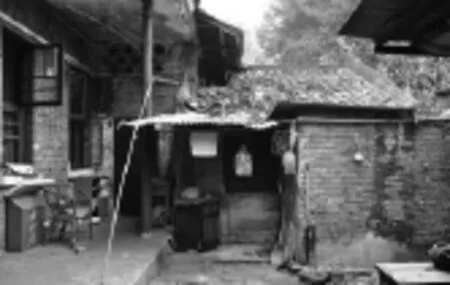

津南村在作為職工宿舍使用的過程中,使用者根據自己生活的需求隨意增設了許多添加物或改變了建筑構件的形制。如部分房屋內加設隔斷墻,庭院內部搭建新建筑,門窗,室內地面形制被改變等(圖4)。

圖4 現狀加建建筑

圖5 木窗破損

2.2.2 建筑的殘缺破損問題

建筑屋面的小青瓦風化嚴重。建筑屋架存在破損問題,部分屋架歪閃。建筑中的望板、木樓板、木門窗、木地面均存在不同程度的損毀,存在較多的雨水腐朽和蟲蛀現象。建筑墻面部分剝落風化且有不同程度的破損(圖5)。

2.2.3 建筑環境雜亂的問題

建筑周邊及內部樹木雜亂,內部庭院鋪地破損,影響建筑整體風貌(圖6)。

2.2.4 基礎設施問題

建筑室內水、電線路布置雜亂,缺乏整體規劃,防火、防雷設施缺乏(圖7)。

圖6 環境雜亂

圖7 基礎設施雜亂

3 對文物建筑保護與功能更新的認識與實踐

3.1 對文物建筑功能更新的認識

文物建筑是一個城市在某個時代所特有的精神文化、時代特色及歷史特征的物質載體[1]。隨著文物建筑保護理論的發展,人們逐漸認識到,將文物建筑僅僅作為觀瞻的古董,是一種消極的保護方式。文物建筑保護的根本目的在于利用其豐富的價值資源,以更好地為當代或未來的多樣化社會需求服務。我國《文物古跡保護準則》明確提出“文物古跡應當得到合理利用”。

文物建筑的使用功能是在過去的歲月中,由特定的自然環境和人文環境所引發的人的活動所決定的。隨著時間的推移,建筑所處的自然環境和人文環境也在不斷地變化著。建筑功能的延續與否在很大程度上取決于自然環境和人文環境的變化程度。

對一些建筑而言,其自然環境或人文環境中的某一方面并沒有發生很大的改變,原有功能就有延續的可能。如宗教建筑,具有宗教信仰這一相對穩定的人文環境,即使其自然環境發生了很大的變化,仍能夠延續其原有功能。對這樣的文物建筑,應當首先考慮其原有功能的延續,謹慎地考慮新功能的加入。

但在很多情況下,文物建筑的自然和人文環境都發生了根本變化,對于這類建筑,無法也不必一味追求原有的功能的延續。例如故宮隨著時代的變遷,其原有的作為封建統治者處理國家政治事務和居住的功能已經成為歷史,這種情況下要求原有功能的延續是不現實的,只能賦予建筑以新的功能。

對于那些自然和人文環境發生了變化的文物建筑,應當首先以保護為基礎,對其原有的空間形態、建筑格局和風貌特色進行保護修復。在不影響文物建筑價值展示的前提下,結合時代的需求,深度挖掘文物建筑的新潛能,對其進行功能更新,以促進文物建筑的保護。文物建筑的功能更新設計中,新的功能應當與文物建筑的價值和文化意義相關聯、相適應,并與文物建筑的物質空間相容、相匹配[2]。

3.2 津南村功能更新設計

津南村自建立以來一直作為教職工宿舍使用,但就當前來看其所處的自然環境和人文環境都發生了巨大的變化。尤其是人文環境內涵中的傳統社會生活方式和經濟生活都已發生了根本的變化,建筑所提供的物質條件已無法滿足時代的居住需求。現狀中的津南村只是作為條件較差的居住建筑使用,使用者在使用過程中的加建和改建也說明了這一狀況。

津南村自建立以來一直與南開中學的發展密切關聯,文物建筑所具有的人文內涵也決定了將其與校園文化生活相結合能夠更好地發揮其所具有的歷史、藝術、科學和社會價值。經過和校方的溝通,并通過各方專家的討論,最后決定將一期工程(1-5#樓)中的3#、4#樓作為南開中學校史展覽館使用,將1#、2#、5#樓作為學生素質教育中的民樂、管樂和陶藝教室使用。

津南村3#樓曾作為張伯苓先生的舊居,4#樓曾作為喻傳鑒先生的舊居,見證了重慶南開中學由最開始的規劃建設到之后的發展壯大的過程,本身就是一件最具“分量”的展品,將其修復后作為校史展覽館無疑是十分適合的。建筑的形制復原后,正房平面呈長條形,中間只有兩道隔墻,能夠滿足展覽空間的要求。布展所設置的隔斷和燈光布置不會損壞文物建筑的物質實體,并在后期可根據需要去除。東西兩間廂房作為辦公室使用。原來天井內的兩個小配間作為配套的衛生間和儲藏室使用。

1#、2#、5#樓修復后,正房平面亦成長條形,空間高度和采光等滿足教學功能的使用。在其中布置相應的座椅等教學器材,即可作為教室使用。一期工程修復后,津南村整體風貌初見規模,文物建筑和整體環境營造了一個充滿人文內涵的文化氛圍。在1#、2#、5#樓中設置特色教學教室也是十分適合的,這里良好的環境與氛圍,獨特的觀感對學生成長與提高自身素質將起到積極的作用。

4 津南村保護修復設計

文物建筑功能更新的本質目的是為了促進保護,功能更新應當以文物建筑的良好物質存在狀態為前提。在設計工作開展后,項目組既對津南村現存建筑進行了現狀測繪。以現存較好的建筑為基礎,通過對相關文字、影像資料的解讀,并對現在仍住在津南村的老師、校友進行訪談,通過他們的回憶,逐漸還原津南村的歷史風貌格局,以此作為津南村的“原樣”進行修復設計。

4.1 保護修復的原則

(1)真實性原則:在修復的過程中嚴格遵守“不改變文物原狀”的原則,尊重文物建筑的歷史風貌[3]。

(2)可逆性原則:修復中堅持修復施工措施的可逆性原則,保證后期可進行再處理[4]。

4.2 保護修復的具體措施

4.2.1 建筑原貌復原

對認定為歷史上各個時期加建的部分進行拆除,對認定為改建的部分(如門窗洞口、室內地面)根據原有形制進行恢復。

4.2.2 材料更新

對建筑殘缺破損的構件根據原有形制,盡可能按原有工藝,使用原有的或相近的材料進行制作替換。新使用的材料在制作完成后統一進行防火、防腐和防白蟻的處理。

4.2.3 建筑環境整治

對文物建筑規劃保護范圍內的環境和建筑內部庭院進行整治。修整步行道,修建新的休閑小廣場,去除影響風貌的雜樹雜草,重新種植綠化。

4.2.4 基礎設施更新

在修復工程設計中對津南村內水、電、氣基礎設施進行重新統一規劃設計。設置建筑防雷設施,建筑內部設置消防箱。

5 小結

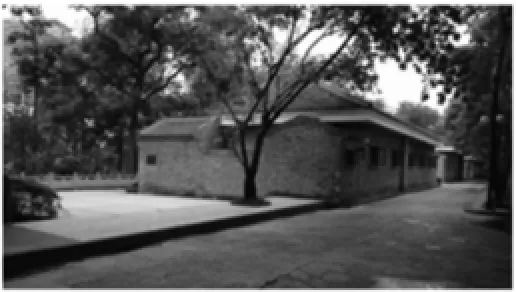

在對津南村歷史、價值和現狀的解讀基礎上,將保護再利用的理念貫穿于保護修復設計研究之中,通過對文物建筑的保護修復使其風貌得以延續,將津南村的保護與學校的發展需求相結合,賦予文物建筑以新的功能使其獲得新的活力,津南村由此獲得了新生(圖8-圖10)。

圖5 津南村保護修復后的建筑和街巷

圖6 1#樓修復后的庭院空間

圖10 4#樓展覽空間設計效果圖

[1]季家艷.歷史建筑的再利用和功能轉換發展概況[J].技術與市場,2010(5).

[2]林源.中國建筑遺產保護基礎理論[M].北京:中國建筑工業出版社,2012.

[3]祝筍.武漢市“詹天佑”故居修繕設計研究[J].華中建筑,2009(9).

[4]龍彬,顏虹.重慶市東華觀藏經樓保護修復研究[J].重慶建筑,2013(2).

責任編輯:孫 蘇

On Protection and Functional Renovation of Jinnan Village,Nankai Middle School in Chongqing

The design on the protection and functional renovation of Jinnan village in Chongqing Nankai middle school is introduced.Based on the analysis on the history,value and current situation of Jinnan village,the planning of restoration and functional renovation is presented,and the idea is demonstrated that the functional renovation of heritage buildings should be combined with the demands of the times to promote the protection.

Jinnan village;heritage buildings;protection and restoration;functional renovation

TU-024

A

1671-9107(2014)02-0009-03

10.3969/j.issn.1671-9107.2014.02.009

2013-11-05

龍彬(1963-),男,江西南昌人,教授,博士生導師,主要從事山地城市規劃設計及歷史建筑保護研究工作。

胡衡(1987-),男,湖北棗陽人,碩士研究生,主要從事建筑設計及歷史建筑保護研究工作。