銅仁食用菌產業發展的SWOT分析及對策

陳瑋 阮軍

銅仁食用菌產業發展的SWOT分析及對策

陳瑋 阮軍

陳瑋,貴州銅仁市農業產業化辦公室,銅仁市碧江區大江北路340號,554300,

電話:13708568585,

E-mail:75012329@qq.com

阮軍,銅仁市農業產業化辦公室

導讀:通過對銅仁市發展食用菌產業進行SWOT分析,發現銅仁市發展食用菌具有菌類資源優勢、自然環境優勢、政策扶持優勢、產業發展優勢、生態循環優勢及文化優勢,市場需求較大,但也存在產業基礎設施不足,人才、技術缺乏、市場競爭力大等問題,建議今后政府應高度重視,連續重點扶持;由簡入繁,發揮區域優勢;加強原料基地建設;快速建成食用菌安全生產體系;扶持龍頭企業和合作社,快速擴大規模。

銅仁市地處黔東,與重慶市、湖南省交界,是傳統農業老區,被聯合國列入國際“人與生物圈”保護區網絡成員,中國第4個國際生物圈保護區“梵凈山保護區”位于銅仁市中央區域,生態環境優良,有著豐富的食用菌資源和一定的生產歷史。近年來,隨著湘黔高速、杭瑞高速、酉榕高速等交通網絡的建設,制約銅仁市經濟發展的交通瓶頸逐步被打破,自2010年始,市內印江縣食用菌產業取得了長足發展,2013年生產4 200萬棒,產值超2億元,效益顯著,市場前景好,使食用菌產業成為全市農業主導產業發展的目標。通過SWOT分析法,分析了銅仁市食用菌產業發展的優、劣勢,以明確發展重點,以期為產業發展決策提供科學依據。

1 銅仁市食用菌產業發展SWOT分析

1.1 優勢分析(S)

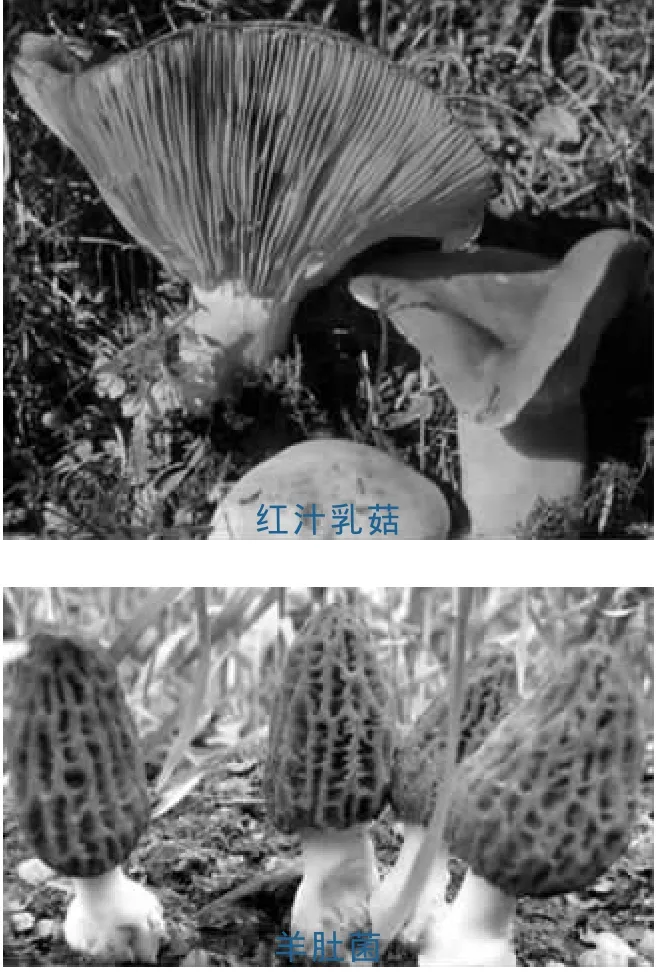

①菌類資源優勢 銅仁市山巒起伏,地形復雜,海拔190~2 457 m,相對海拔高度達到2 000 m,垂直氣候明顯。隨海拔升高,分為中亞熱帶、北亞熱帶、南溫帶和中溫帶,分布了闊葉林、針闊混交林、針葉林、灌叢和荒地等林型,使得食用菌資源十分豐富,據調查,梵凈山區域大型真菌種類共計365種124屬41科,可供食用的種類達105種,約占已知貴州食用菌總種數的43%[1],常見的有松乳菇、紅汁乳菇、香菇、白粘密環菌、猴頭菇、竹蓀、羊肚菌、銀耳、牛舌菌、雞油菌、冬菇等。

②自然環境優勢 銅仁市與食用菌產業發達的浙江省龍泉市、慶元縣,福建省古田縣等同處北緯30°附近,氣候環境相似。全市年平均氣溫14.3~17.8℃,年均降雨量1 100~1 400 mm,無霜期270天,年日照時數900~1 300 h,≥10℃的積溫5 700℃,年平均相對濕度80%以上,森林覆蓋率全市達52.98%,梵凈山保護區森林覆蓋率達90%以上,環境極其優良。并且,由于工業不發達,生態環境沒有受到污染。印江縣在食用菌生產中進行大棚開放式接種成功率達95%以上,香菇、木耳等同類產品較湖南、湖北產品肉質更厚、品質更好,生產時期較浙江、福建延長近1個月,產量更高。

③政策扶持優勢 省、市、縣各級政府都出臺了一些政策和措施,促進食用菌產業發展。2010年出臺的《貴州省人民政府關于加快蔬菜產業發展的意見》中提出:“充分利用低緯度、高海拔、寡日照、溫暖潮濕,特別適合各類食用菌生產的氣候優勢,加強特色優勢食用菌開發”。《貴州省蔬菜產業發展規劃(2011-2015年)》中提出“沿杭瑞高速公路沿線夏秋喜涼蔬菜產業帶發展中、低溫型食用菌”。2011年開始,印江縣獲得我省科技、扶貧、農業等部門重點支持,出臺了按規劃統一新建加工廠房、水電路等基礎設施、每棒生產補貼、政府貼息貸款、購加工機械補貼30%等優惠政策,使生產規模得到快速發展。

④產業發展優勢 銅仁市有較長的食用菌栽培歷史,自20世紀60年代開始進行食用菌人工栽培以來,在20世紀80年代有過一次發展高潮,推廣了香菇、銀耳、黑木耳、平菇的栽培。自浙江省慶元縣等縣引進人才、技術和市場,2010年,印江縣開始了食用菌產業的大發展,2011年生產1 320萬棒,2012年生產2 428萬棒,2013年生產4 120萬棒,年生產能力300萬棒的菌袋集中生產點13個,已逐步形成了江西供應木材,集中生產菌棒,湖南、湖北、福建等地銷售的產業鏈,印江縣快速成為貴州省食用菌生產第一大縣。同時,我市食用菌屬新發展產業,能夠高起點規劃,解決存在的原料資源、菌種生產、規模化與機械化生產、保鮮與加工、質量安全等[2]產業突出問題。

⑤生態循環優勢 銅仁市是傳統農業老區,種養業規模較大,2012年農作物播種面積達57.4萬hm2,其中,茶園面積達6.9萬hm2、水果面積達3.12萬hm2、蔬菜播種面積達8.5萬hm2,大型牲畜年末存欄53.38萬頭,出欄12.72萬頭。食用菌生產產生的廢棒有機質含量達40%,可作為有機肥料和飼料使用,產業間能形成良好的生態循環體系。

⑥文化優勢 梵凈山以生態環境優異而著稱,蘑菇石是梵凈山十億年形成的自然奇觀,為游客所驚贊,成為梵凈山景區的代表景點。“梵凈蘑菇·世界珍品”已被印江縣注冊為品牌商標,通過與旅游業的有機結合,使銅仁市食用菌產業有豐富的文化內涵。

1.2 劣勢分析(W)

①產業基礎設施嚴重不足 食用菌生產需要大量的菌種生產、菌棒加工、滅菌和養菇等基礎設施,由于我市食用菌產業規模化生產時間短,大量基礎設施需要新建,但目前建設仍主要由政府投入,社會資金投入有限,使得產業基礎設施建設跟不上產業規模發展的需求。

②人才嚴重缺乏,生產技術不過硬 食用菌產業是技術密集型產業,我市長期只有小規模的食用菌生產,從業人員較少,且我市氣候環境變化較大,對食用菌生產技術要求更高,缺乏必要的生產研究,對生產關鍵環節掌握不夠,引進的生產技術很多都是照搬照套,理論水平不足,使得產品質量不穩定,市場競爭力不強。

③生產能力及投入不足 銅仁市所屬的10區縣均屬 《武陵山片區區域發展與扶貧攻堅規劃(2011-2020年)》范圍,是集中連片特殊困難地區,2013年全市農民人均純收入只有5 607元,農民收入不足,大量青壯年外出務工,農村勞動力不足,且食用菌每棒平均物化投入達3~4元,使得農民規模投入能力有限。

④缺乏龍頭企業帶動 生產規模達1.5億袋的浙江慶元縣,有企業近300家,有3家列入省級龍頭企業[3],而2013年生產規模達4 120萬棒的印江縣只有8家規模合作社,9家微型企業,市場建設投入嚴重缺乏,產品主要是委托代理商統貨銷售,沒有進行分級、包裝和上市。

1.3 機遇分析(O)

①市場需求較大 目前,我國人均食用菌消費量在1.0~1.5 kg/年,僅為發達國人均消費量的30%~50%[4]。世界衛生組織提出的“一葷一素一菌”的膳食結構逐步得到大家認可,龍泉市浙閩贛食用菌交易市場中的黑木耳交易量和價格已連續7年穩步增長,說明食用菌消費量日益增加,市場需求越來越大。

②生產區域逐步由東部向中西部轉移 由于土地壓力和城市化的快速發展,福建、浙江等東部傳統食用菌生產地區滿足不了現代食用菌發展需求,不可能有更大規模增長,跟“東桑西移”、“東茶西移”一樣,食用菌生產區域必然要向中西部轉移。

③是我市建設現代高效農業園區的需要 2013年,貴州省省委、省政府提出建設“5個100工程”,其中,要重點打造100個現代高效農業示范園區,而食用菌產業特色鮮明、生產要素集聚、科技含量較高、產品商品率高、綜合效益顯著,十分適宜作為現代高效農業園區建設內容。

1.4 挑戰分析(T)

①企業市場競爭力 引入扶持的企業、合作社等市場主體,是否真正按照市場規律發展,是否具有較強的市場競爭力,在政府補貼減少后,能否繼續起到組織生產、開拓市場的作用,還有待檢驗。

②技術保障 能否建成菌種、菌棒等生產關鍵物資供應體系,保證生產規模擴大后能夠周年穩定生產。

③市場建設 由于全國多地都在發展食用菌產業,競爭激烈,是否因宣傳不到位、企業市場開拓力度不夠,使得短期產能過剩,造成產品積壓。

2 銅仁市食用菌產業發展的對策建議

2.1 政府高度重視,連續重點扶持

各級政府必須將食用菌產業作為區域農業主導產業來抓,要學習煙草、茶葉和畜牧產業建設經驗,以現代高效農業的理念進行規劃發展,防止建成簡單的原料生產供應基地。要由市到縣建立管理機構,安排專項資金,對菌棒生產機械、培育場所、冷庫等環節進行至少連續5年的重點扶持。

2.2 由簡入繁,發揮區域優勢

目前應以栽培相對簡單、技術成熟的香菇、木耳、天麻和雙孢蘑菇為主,再逐步發展本地特色的品種和深加工。我市栽培區域應選擇濕度較大、相對集中、海拔500~1 000 m的相對冷涼的中高山區域,使鮮菇上市期與福建、浙江等地有一定的時間差。生產規模也應根據基礎配套設施設備建設、技術普及等情況,逐步發展。

2.3 加強原料基地建設

食用菌生產在全國范圍呈快速發展態勢,我市食用菌原料在建立外供渠道的同時,必須要考慮自我供應能力。全市森林覆蓋率雖有52.98%,但農村現有大量的撂荒地可用來發展速生林,速生林按5年采伐,每1 hm2可產187.5 t菌材,產值達13.5萬元,可增加農民收入。林業部門應擴大適合食用菌生產的榿樹、楊樹等樹種的種植面積,至少按每年1 500 hm2的規模逐步發展。另外,可引進皇竹草等大型草類,用來發展草腐菌。

2.4 快速建成食用菌安全生產體系

一是要依托我省農科院、貴州大學、銅仁學院和民營的食用菌研究所等機構,快速建成以市場為主導的良種繁育和供應體系,并逐步研發梵凈山特色食用菌資源;二是加緊生產技術培訓和安全生產宣傳,嚴禁使用食用菌生產禁用的乙草胺、多菌靈等農藥,時刻預防產業安全事件;三是建立質量追溯體系,加強原料和產品的檢測工作;四是食用菌菌棒經無害化處理后才作肥料、飼料等使用,防止環境污染。

2.5 扶持龍頭企業和合作社,快速擴大規模

要大力招商引資,從食用菌生產發達區域引進企業入駐,在5年內形成1~2家省級以上龍頭企業領頭的企業群,統一打造“梵凈蘑菇·世界珍品”品牌,充分利用梵凈山環境、品質、文化優勢,形成我市食用菌產業核心競爭力。要充分發揮企業、合作社的組織作用,充分發揮農機具作用,建設高標準生產示范點,推廣集中生產、培育菌棒,帶動農戶管理,回收產品,統一包裝、品牌上市的產業模式,快速擴大生產規模。

[1]吳興亮,鐘金霞,鄒方倫,等.貴州梵凈山大型真菌生態分布及其資源評價[J].真菌學報,1995,14(1):28-36.

[2]李萬德,劉曙平,陳軍.食用菌生產中存在的五大突出問題及對策[J].湖北生態工程職業技術學院學報,2013(1):14-15.

[3]甘慶軍,葉曉星,柳林飛,等.慶元縣食用菌產業發展的SWOT 分析及對策建議[J].食藥用菌,2012,20(2):74-77.

[4]盧敏,李玉.中國食用菌產業發展新趨勢[J].安徽農業科學,2012,40(5):3 121-3 124,3 127.

2014-01-24