AP1000 常規島主廠房結構彈塑性地震響應分析

邢國雷,薛 濤

(國核電力規劃設計研究院,北京市100094)

0 引 言

在地震作用下電力系統應保障其抗震安全,發揮生命線的功能、及時提供電力供應、為抗震救災提供支持。核電廠主廠房結構作為一種特種結構,其抗震設計的重要性毋庸質疑,在2011年3月日本大地震中,福島核電站出現的泄漏事件給日本乃至全世界的經濟、社會等各方面都帶來了巨大的沖擊,確保核電廠相關結構在地震中的安全是核電廠主廠房結構抗震設計的首要目標。文獻[1]中提出常規島結構鄰近核島,因而常規島的抗震性能要考慮對核島的影響,對于可能危及抗震Ⅰ類建筑各項功能的非安全級構筑物,必須確保其在極限安全地震震動下不倒塌。因此,對核電廠主廠房結構進行罕遇地震作用下的抗震研究及破壞評估具有重要的現實意義。

采用動力彈塑性時程分析方法[2-3],能夠計算地震反應全過程中結構的內力和變形形態,發現應力和塑性變形集中的部位,從而判別結構的屈服機制、薄弱環節和可能破壞的類型,同時可以采用纖維模型方法計算的彎矩-曲率關系來描述結構單元力與變形的變化關系[4-5],因此被認為是最可靠的結構彈塑性分析方法。目前,對核電廠主廠房結構進行基于性能的抗震分析的研究并不多[6-7]。林生逸等[8-9]利用PERFORM-3D 非線性分析軟件對典型常規島主廠房整體結構進行動力彈塑性時程分析,并參考基于性能的抗震規程FEMA356[10]制定構件變形性能指標,對構件的變形響應進行評估,最后針對主廠房的抗震性能給出了相應的設計建議。張琴等[11]針對核電廠常規島廠房這種特殊的工業建筑結構,提出了常規島廠房的抗震性能目標、性能水準以及實施抗震性能設計的方法,并用工程實例說明如何應用這一理念,證明了核電常規島廠房采用基于性能抗震設計方法的可行性。宋遠齊等[12-13]運用基于結構性能的抗震設計方法,對大型電廠框排架結構進行靜力彈塑性地震反應分析,研究該類結構的整體抗震能力和破壞過程。結果表明,主廠房框排架結構在7 度罕遇地震作用下能滿足變形要求,但結構存在較多的薄弱環節,在設計時應引起高度重視。本文以某1 000 MW 機組核電廠主廠房鋼筋混凝土框排架結構為研究對象,對其抗震性能進行評估,為核電廠主廠房結構的合理設計提供依據。

1 結構分析模型

某1 000 MW 核電廠,主廠房橫向為鋼筋混凝土框排架結構,縱向為框架結構,共5 層(頂部為屋架層)。鋼結構構件(鋼屋架、汽輪機部分鋼結構)與混凝土框架構件連接處為鉸接,鋼屋架內部斜撐為鉸接,其他都為剛接。本工程的設計使用年限為50年,抗震設防類別為乙類,抗震設防烈度為7 度,設計基本地震加速度值為0.15 g,設計地震分組為第二組,場地類別為Ⅲ類,抗震等級為一級。

2 地震動的選取

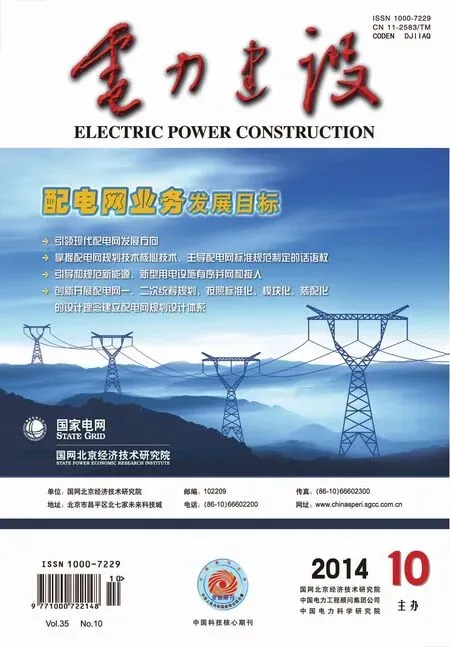

GB 50011—2010《建筑抗震設計規范》規定:進行時程分析時需采用不少于2 組實際強震記錄和1 組人工模擬加速度時程曲線[14]。基于上述要求,本工程選用了2 組天然地震動記錄和1 組人工波進行了時程分析,主、次方向地震波強度比按1∶ 0.85 確定,罕遇地震峰值加速度取310 cm/s2。圖1 分別給出了3 組地震波對應的加速度譜(5%阻尼比),頻譜分析表明所選地震波頻譜特性滿足要求,可以看出這3 組波反應譜與規范反應譜在關鍵周期點吻合得較好。

圖1 地震波頻譜特征Fig.1 Spectral characteristics of seismic wave

3 結構的動力特性

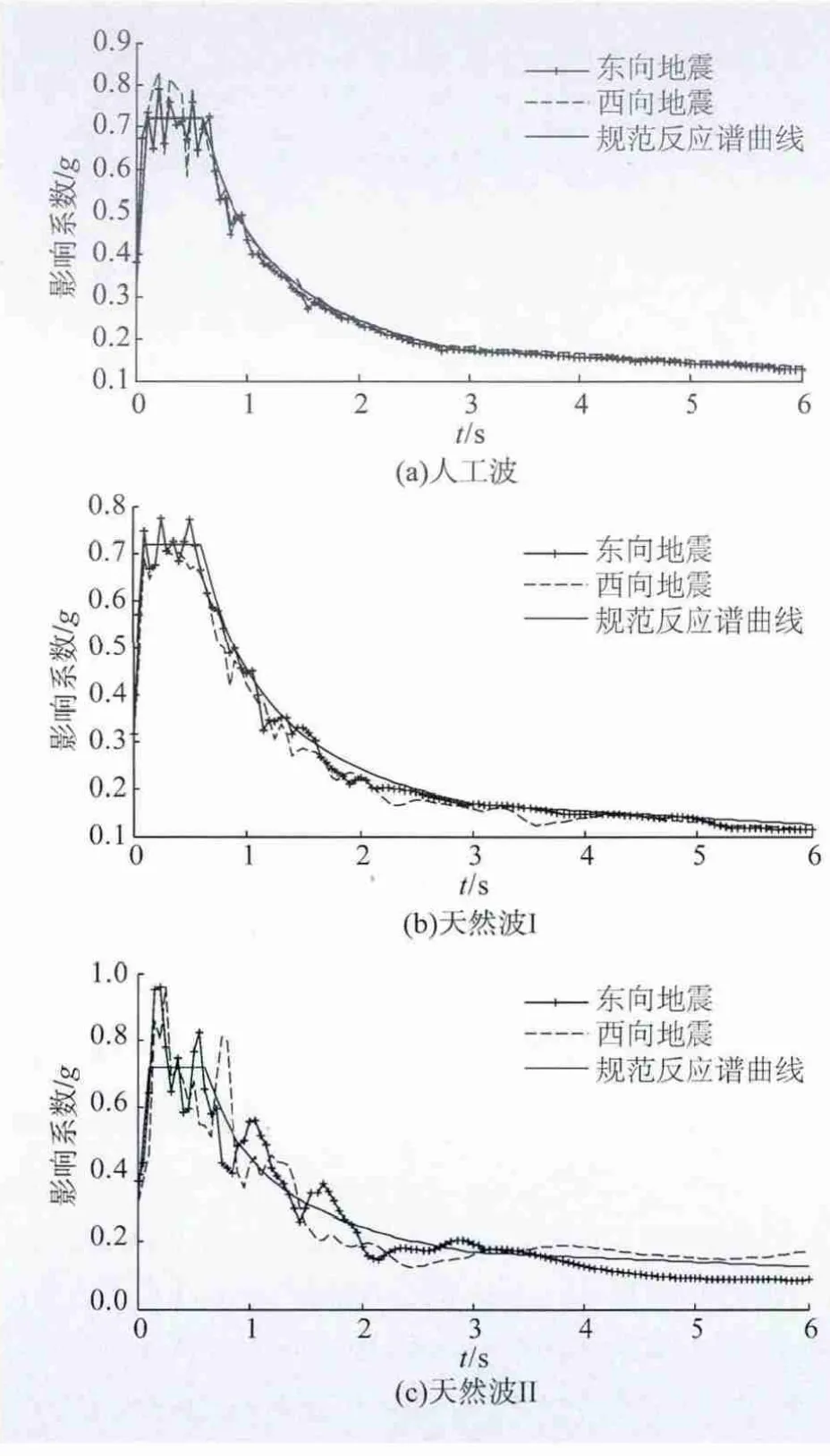

核電廠主廠房結構的振型質量參與系數如表1所示,由表1 可知:

(1)第1 階振型為縱向平動,存在一定程度的繞z 軸轉動,其縱向質量參與系數為73%,該振型在頂層的x 向最大位移是層位移平均值的1.09 倍,該方向扭轉可以認為還是較規則的。

(2)第2 階振型為橫向平動,存在一定程度的繞z 軸轉動,其縱向質量參與系數為64%,該振型在頂層y 向最大位移是層位移平均值的1.49 倍,按照GB 50011—2010《建筑抗震設計規范》的規定,橫向存在扭轉不規則。

(3)第3 階振型為繞z 軸的轉動。

4 結構反應譜分析

在分析核電廠主廠房結構動力特性的基礎上,采用振型分解反應譜法對其進行地震作用分析。由于核電廠主廠房結構的x 方向尺度遠遠大于y 方向,y方向的地震力起控制作用,所以表2 僅給出了y 向反應譜作用下的層位移和層間位移角的分布。由表2可知:主廠房結構在反應譜作用下,層位移的最大值為12.1 mm,滿足工程要求,層間位移角的最大值為1/617,出現在結構頂層,滿足規范規定的1/550 的限值要求。

表1 鋼筋混凝土主廠房的振型質量參與系數Tab.1 Structural modal mass participation factor of reinforced concrete main workshop

表2 x 向反應譜作用下各樓層層位移和層間位移角Tab.2 Each floor layer displacement and interlayer displacement angle under response spectrum in x direction

5 結構彈塑性時程分析

采用大型通用有限元軟件ABAQUS 考察常規島主廠房結構大震作用下的抗震性能[15-16],研究各部件進入彈塑性階段的順序、損傷程度和分布,在此基礎上提出對原結構方案的意見和建議。框架結構彈塑性階段的抗震能力體現在變形承受能力上,包括:

(1)結構構件的變形是否在其可承受范圍之內,主要指框架構件(梁、柱、支撐)截面的塑性變形。

(2)層間位移角(輸出各層對角角點的位移時程,然后計算層間位移角時程,取最大值。由于結構可能存在偏心,不能取質心處,需考察同層中x、y 方向各相對2 點)是否在規范規定的范圍之內。

5.1 ABAQUS 彈塑性模型簡介

5.1.1 單元

(1)梁、柱桿件:采用纖維梁單元,梁柱鋼筋直接讀取根據性能目標所對應的SATWE 設計配筋面積后布于截面。

(2)模型中未包括樓板單元,用2 種途徑考慮樓板單元的作用:①基于剛性樓板假定將同層節點水平自由度約束起來;②對于考慮剛度放大的中梁和邊梁增加梁翼緣,做成T 型梁。

(3)恒活荷載以質量點的形式施加于梁節點上。

5.1.2 計算工況

在ABAQUS 的計算模型中輸入與規范譜標定的1 組人工波和2 組天然波。每組輸入包括x、y 水平雙向地震記錄,地震波主方向考慮2 種情況,分別作用于結構縱橫向,共6 種地震動輸入工況。

由于樓層平面可能會存在扭轉,因而在計算層位移和層間位移角時在每樓層平面中選擇4個點提取位移時程,如圖2 所示。其中上、下部節點主要用于計算結構在x 方向的位移角和側移,左、右端節點用于計算y 向的位移角和側移。

圖2 位移參考點示意Fig.2 Displacement reference point

5.1.3 材料

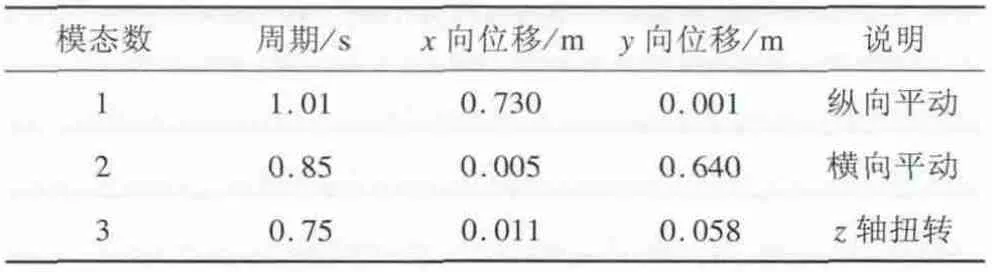

(1)鋼筋:采用Clough 三線性模型(如圖3 所示)。考慮包辛格效應,在循環過程中考慮了剛度退化,以此來模擬鋼筋與混凝土的聯結滑移效果。

圖3 鋼筋的clough 三線性模型Fig.3 Clough three linear model of reinforcement

(2)混凝土:采用混凝土單軸本構模型與美國太平洋地震工程中心開發的 OPENSEES 中的concrete02 模型相同,其受壓骨架線如圖4 所示。

圖4 混凝土骨架曲線Fig.4 Concrete skeleton curve

5.2 ABAQUS 彈塑性分析結果

5.2.1 宏觀結果

圖5 給出的是天然波II(該波破壞力最強)主方向作用于縱向的層間位移角和層位移曲線,從圖5 可以看出:(1)天然波II 作用下,結構縱、橫向框架層間位移角的最大值分別為1/62 和1/113,均小于規范要求的1/50,滿足規范要求;結構縱、橫向框架層位移的最大值分別為258,201 mm,滿足業主關于側移不大于300 mm 的要求。

(2)在縱向框架中,頂層為薄弱層,這一方面是由于頂層鋼構件與混凝土構件之間是按鉸接計算的,另外一方面可能是由于第4 層沒有樓板的原因;橫向框排架的較大層間位移角出現在第4、5 層。

(3)按照GB 50011—2010《建筑抗震設計規范》[14]關于結構整體性能目標的說明:結構縱向框架的最大層間位移角為1/92 ~1/52,其中頂層層間位移角較大,其抗震性能基本能夠達到性能目標4 的要求,其他層可以很好地達到性能目標4;橫向框架各層都能達到性能目標3 的要求,延性較好。

圖5 結構層間位移角和層位移曲線Fig.5 Curves of structural layer displacement angle and displacement

5.2.2 構件損傷

本文采用如下方式定義構件的損傷階段:

(1)當構件變形處于彈性設計和屈服位移之間時,為剛輕微損傷(如圖6 所示),在地震結束后,可以馬上使用,用圓形表示。

(2)當構件變形處于屈服位移和近似極限荷載對應位移之間時為中度損傷,在此階段構件仍具有使用功能,結構不會倒塌,人生命是安全的,用正方形表示。

(3)當構件變形處于彈性位移限值和彈塑性極限位移的50%和90%的極限位移之間時,構件為較嚴重損傷,要防止結構倒塌,用三角形表示。

(4)當構件變形大于90%極限變形時,構件嚴重破壞,用五角形表示。

圖6 給出的是天然波II 作用下結構構件的破壞情況,縱向按D-F 列、橫向按1 -2、4 軸取出各典型框架,圖中標出了框架所在的位置、標高以及不同標記所代表的意義。

從圖6 可看出:

(1)構件損傷程度不高,沒有構件損傷達到較嚴重破壞階段,結構構件全部滿足極限承載力要求。

(2)縱向框架的損傷程度比橫向框架嚴重,破壞主要集中于E、F 列,其原因可能是E、F 列在第4 層無樓板且柱截面也有所減小,結構整體水平剛度弱于下部。

(3)底層框架柱中,有一部分柱較長,此部分柱完全沒有損傷,其原因可能是由于同層較短的柱側移剛度大于較長柱,損傷集中于前者。這表明為發揮同層柱的抗側功能,宜在變長度柱位置增大截面或設置地梁。

6 結 論

(1)由于常規島主廠房內部多錯層,結構局部樓層在地震作用下層間位移角有所突變,形成薄弱層,在設計時應引起重視。針對結構中出現的薄弱層,建議采用以下2 種方法予以加強:

①增加上部柱的截面,使其與下部一致。

②通過增加配筋率或設置鋼骨來提高上部柱的耗能能力。

(2)構件損傷較嚴重的部位主要集中在底層、第4 層柱底位置和第5 層柱頂位置,但損傷程度最大為中度損傷,均未超過構件的最大承載力;在7 度罕遇地震作用下,核電廠主廠房結構的整體抗震性能和各類構件的抗震性能均滿足設計要求,能夠滿足規范“大震不倒”的要求。

圖6 典型框架的損傷情況Fig.6 Damage of typical framework

(3)本文中核電廠主廠房結構沒有設置剪力墻或柱間支撐,為工藝設備和管道的布置提供了更大的空間。但主廠房結構為不規則框排架結構,橫向框架的抗震性能明顯優于縱向框架,考慮扭轉效應對此類結構抗震性能的影響還有待進一步研究。

[1]尹春明,錢萍.新型核電站常規島結構設計發展分析[J]. 電力勘測設計,2010(2):67-72.

[2]曲哲,葉列平,潘鵬.建筑結構彈塑性時程分析中地震動記錄選取方法的比較研究[J].土木工程學報,2011,44(7):10-21.

[3]黃忠海,廖耘,李盛勇,等.廣州珠江新城東塔罕遇地震作用彈塑性分析[J].建筑結構學報,2012,33(11):82-90.

[4]Penizen J. Dynamic response of elasto2 plastic frames[J].Journal of Structural Division,ASCE,1962,88:1322-1340.

[5]Takeda T,Sozen M A,Nielson N N.Reinforced concrete response to simulated earthquakes[J]. Journal of Structural Division,ASCE,1970,96(ST12):2557-2572.

[6]Guidelines for seismic performance evaluation of reinforced concrete buildings[S].Architectural Institute of Japan,2004.

[7]Seismic design of reinforced concrete structures for controlled inelastic response (design concepts)[S].Comite Euro-International du Beton-CEB,2003.

[8]林生逸,彭雪平,韓小雷,等. 核電站常規島主廠房基于性能的抗震分析[J].地震工程與工程振動,2011,31(5):50-59.

[9]林生逸. 基于PERFORM -3D 的常規島主廠房結構彈塑性時程分析[J].武漢大學學報:工學版,2013,46(S1):103-107.

[10]FEMA 356. Prestandard and commentary for the seismic rehabilitation of buildings[S]. Federal Emergency Management Agency,2000.

[11]張琴,張揚,周向群,等.核電廠常規島廠房結構基于性能抗震設計的方法[J].工業建筑,2010,40(4):51-55.

[12]宋遠齊,汪小剛,溫彥鋒,等.大型火電廠主廠房框排架結構彈塑性時程反應分析[J].工業建筑,2010,40(1):51-54.

[13]宋遠齊,汪小剛,溫彥鋒,等.大型火電廠主廠房框排架結構靜力彈塑性地震反應分析[J].電力建設,2009,30(5):59-62.

[14]GB 50011—2010 建筑抗震設計規范[S].北京:中國建筑工業出版社,2012.

[15]汪大綏,李志山,李承銘,等. 復雜結構彈塑性時程分析在ABAQUS 軟件中的實現[J].建筑結構,2007,37(5):92-96.

[16]楊先橋,傅學怡,黃用軍. 深圳平安金融中心塔樓動力彈塑性分析[J].建筑結構學報,2012,32(7):40-49.