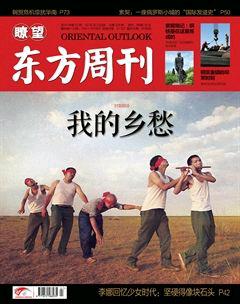

山那邊,山這邊

匡樂成

我的故鄉在湖北恩施土家族苗族自治州大山深處的一個小山村,我小學六年級的兒子用古詩形容這里:“白云生處有人家”、“只在此山中,云深不知處”。從北京回到村里是一次扎實的長途旅行,兒子說每次回老家,都有跨越千山萬水的感覺。

我很小的時候,爺爺常帶著我坐在家門口的石階上,給我講述他年輕時在山外面闖蕩的經歷。遠處的山峰一座連著一座,一眼望不到邊我使勁想象山那邊的世界,翻過一座又一座山,是什么樣的呢?那時的我,對山那邊的世界,充滿了憧憬和渴望。爺爺總是鼓勵我,好好讀書,等你長大就能走出大山了。

后來,我長大了,開始到村里的小學上學,學校在屋后面大山的山頂上,孤零零的一棟白色教學樓,在云霧中時隱時現。每天清早,我把牛和羊群趕上山,然后去上學,中午在學校烤洋芋吃,放學再招呼牛羊們一起下山回家。冬天,還要自己提著小爐子上學,印象最深的就是耳朵和手腳經常生凍瘡,又癢又疼小學三年級時,大哥從縣城師范學校畢業了,分配到城關鎮小學當老師,決定帶我到縣城上學。于是我用背簍背著好多東西,和大哥步行一整天,翻山越嶺,到縣城和大哥一起生活。每年的寒暑假,我回到老家,跟著爹媽在地里干活,快開學時和爹一起背著糧食到鄉糧站換學費。在縣城的初中畢業了,我又到恩施州城讀高中,然后到北京上大學,畢業后留在北京,工作、成家、為人父。現在,我帶著兒子回到了故鄉。不同的是,故鄉交通狀況已大為改善,我們是坐車到的老家門口。

我的爹媽因為操勞過度,已先后離開人世,長眠在老家屋后的山腳下。爺爺承受著老年喪失獨子的巨大悲痛,像大山一樣堅強守護著先人留下的百年土家吊腳樓。年近九十的爺爺,依然每天清晨就打開堂屋門,打掃庭院,收拾柴火燒起火塘,吊起已經用了幾十年的黑鐵壺燒水泡茶,開始新的一天。木質的老屋柱子被煙熏得漆黑發亮,一束束陽光透過窗戶照進火塘,火苗在陽光中舞動。爺爺每年最開心的時候是他的4個重孫都回老家過年的日子,最大的心愿是看到五世同堂,因為最大的重孫大學畢業工作兩年了,已經有了女朋友,爺爺甜蜜地盼望著這個家族第五代的到來。

我兒子很喜歡老家,自從這幾年帶他回故鄉過年后,每到寒假,他就盼望著回到村里。一到家他就興奮不已,滿山遍野跑,家里的小貓、兔子、公雞,都是他在微信朋友圈分享的內容。尤其是村子里的夜晚,可以看見滿天的星星,對于喜愛天文的他來說,這是比玩電腦游戲還令他興奮不已的事情。兒子特別喜歡家里的飯菜,評價為“香爆了!”家里的那只大黃狗,被孩子們戲稱為“中華田園犬”,也特別歡迎我們回家,總是圍著我們歡快地擺著尾巴。因為,它平時似乎也很寂寞。

從山這邊到山那邊,然后又回到山這邊,每次我回到山里,都感到無比親切。冬天故鄉的山也是綠色的,地里的油菜、白菜、菠菜、卷心菜、芫荽等充滿了生機,空氣里含著一絲香甜,蔬菜、臘肉是很純粹的味道,睡覺很香,清晨總是被鳥吵醒如今的城市被霧霾等各種污染所包圍,故鄉因為偏遠落后,反而保留了一方潔凈的天地。但這幾年,公路修通了,開始有城里人到河里挖沙,到山上采石,使得河道已沒有了小時候熟悉的模樣,山坡上開始有大片裸露的黃土,看著使人憂慮。

鄉親們依然十分淳樸,挨家挨戶串門時,每家都很熱情招呼我們留下來吃飯,拿出最好的東西招待。這幾年,村里出門打工的人越來越多,很多都是我兒時的小伙伴,他們去上海,去廣州,去蘇州、杭州,前幾年過年時有些沒有回來,今年可能受整體經濟形勢的影響,大多數都回老家了。掙了錢主要供孩子上學,或者翻修家里的房子。一些人得了怪病或受了傷,遇見好心的老板賠點錢就算萬幸了,只能回到老家繼續度日。安心種田的人越來越少,只是村里留守的老人們在繼續耕種,出去打工的人已經對種田興趣不大,荒蕪的田里長滿了雜草灌木。打工的人們帶回來各種城里超市的方便食品和膨化食品,村里的道路兩邊,也出現了城里才有的垃圾。因為有老人留守,村里過年的傳統習俗還保留著,團年、祭祖、拜年等依然還是記憶中的味道,鞭炮聲此起彼伏,在山谷回蕩。但村里會扎花燈的手藝人越來越少,玩花燈、鬧元宵多年沒人張羅,已成為遙遠的記憶。

故鄉是每一個人的伊甸園,尤其對我這樣外出的游子。我始終記得,當初我考上大學時,全村人都很高興,每家每戶給我湊學費,有的還上山打獵賣錢送到我家。而我回來,回報給他們的很少,但他們從來不給我添任何麻煩。

我小的時候,是在山這邊,向往山那邊;我的兒子,生活在山那邊,卻喜歡山這邊。人生如夢,看山還是那山,看水還是那水endprint